【前言】

都昌,那可是鄱阳湖畔的一块宝地,享有“楚门通衢”的名号。打从古代起,白鹭在江畔栖息,渔船驶向洞庭,都昌在鄱阳湖畔一直是个不容小觑的重要城镇。这方热土地培养出了勤奋的民众,他们祖祖辈辈在湖边奋斗,传承着勤劳质朴的楚文化。

【都昌,楚门通衢之地】

都昌这地方啊,那可是四季温暖如春日,阳光灿烂特明媚,土地肥沃得很,物产也是相当丰富。粮食、棉花、蚕丝、茶叶、油料,样样都出类拔萃。要说这当中最出彩的,那还得是稻米。这稻米啊,闻着清香,吃着可口,味道那叫一个甘甜美妙,不单单能满足都昌当地的需求,还能远销到好多地方呢!都昌的老百姓都为自己生活的这块福地热切自豪着,他们打心眼里热爱这片土地,靠着智慧跟汗水,把这儿开垦得红红火火,一片繁荣景象。

这鄱阳湖乃是天造地设,可也给都昌百姓的日子添了麻烦。湖水宽阔得很,两岸之间没法直接通行。枯水期一到,湖床都露了出来,老百姓只得费劲地趟水而过。等涨水期来了,湖面一片汪洋,到处都被隔断,老百姓出门就更加艰难了。

都昌虽说处在鄱阳湖的中心区域,可没法直接借助这水网来进行交通往来,跟其他沿湖的城镇沟通也不方便。老百姓要是想去对岸的城镇,就得绕着湖慢慢走上好几天,那真是既费时间又费精力。特别是碰到紧急情况的时候,想要迅速赶到对岸去寻求帮助,那根本是不可能的。都昌尽管位置重要,但却被湖水给隔开了,常常陷入孤立无援的境地。

【钱启忠多次奔波于朝廷】

都昌知府钱启忠心里头清楚百姓的艰难困苦,不过他也晓得,若要让百姓出行变得便利,就得有一座架在鄱阳湖之上的桥梁才行。但是呢,这可是个大工程,朝廷如今连自己都顾不过来,哪有精力管这个。钱启忠一心为着百姓,到处奔走,不止一回向朝廷上书,恳请建造那座湖桥。

在他的奏折里,把都昌百姓的状况讲得很详细,还着重说明了修桥这件事的必要性与迫切性。他建议将木材和石料一起用来建桥,这样一来,既能依靠本地的材料资源,又能让桥身坚固结实,不容易被损坏。然而,让人遗憾的是,最终因为经费短缺,这事儿没办法继续下去了。

钱启忠并未灰心丧气,接连三次向朝廷呈递文书,恳请朝廷拨发款项以助力修桥事宜。然而,朝廷此时国库已然亏空,钱启忠的诉求再度如泥牛入海,杳无音讯。眼瞅着农历新年马上就要到了,百姓们都盼着能回家团圆,钱启忠实在不忍心看着他们继续在冰冷刺骨的湖水里踩着泥巴艰难前行。

为了百姓的平安,他又一次手持自己亲笔写就的奏折抵达南京朝廷,直挺挺地跪在那露天且冰冷的宫殿前,祈求皇上开恩批准,拨发修桥的款项。他把百姓的安危置于首位,全然不顾及自己的官场前程,只盼着朝廷能够关怀一下百姓,哪怕拨款少一些都行,总归是好过让百姓继续在湖水里受苦遭罪。

【募捐修桥 资金艰难】

瞧见朝廷对修桥这事不太上心,钱启忠立马转换策略,提议让当地官员们凑钱修桥。他率先把自己积攒多年的俸禄给捐了出来,用实际行动给大家做榜样,鼓舞众人。那些乡绅们对这位关爱百姓的知府大人极为敬重,都慷慨地拿出钱财来帮忙。

为了能有更多的人加入进来,钱启忠特地跑到富人家中去争取选票,给他们讲清楚修桥的用意,恳请他们为老百姓出一份力。不少官员和商人都被他的那份诚恳所感动,一个接一个地慷慨解囊。 不过,想要修建一座横跨鄱阳湖的大桥,光靠个人的力量那是没办法做到的,钱启忠又一次向朝廷呈上奏章,请求朝廷拨发款项给予支持。

他在奏折里讲道,这个项目不光关乎都昌百姓的幸福,还牵扯到鄱阳湖流域好些个县的交通关键,朝廷必须得重视起来并提供资助。然而,这一回又没了下文,明朝廷自己都忙得不可开交,哪还有精力管别的。如此看来,要把桥修起来,就只能依靠募捐了。钱启忠到处奔走,恳请官绅们再次大方捐款。可大多数人捐款都捐到没劲儿了,愿意再次掏腰包的没几个人。

钱启忠自己实在没能力再捐款了,就只能向老百姓募集钱款,并想办法让他们明白要为自己的幸福出份力。瞧着百姓日子过得艰难,钱启忠心里特别难受,然而为了修桥这件大事,他只好恳请百姓帮忙。经他一番劝说,不少百姓都纷纷拿出自己那点儿少得可怜的钱粮,用来搞修桥工程。虽说捐款的过程很不容易,但他们也都清楚这是为了自己的幸福着想。

【朝廷微拨修桥经费】

经过钱启忠的持续努力,修桥的资金总算勉强凑齐了。他不辞辛劳地到处活动,凭借着各式各样的人脉,好不容易从朝廷那儿争取到了一笔修桥的款项。虽说这笔钱距离实际需求还差得很远,可好歹让修桥这件事有了盼头。老百姓听说朝廷愿意帮忙修桥,都高兴地拍手叫好,打心眼里感激钱知府为了百姓的幸福不辞劳苦、大声疾呼的伟大精神。

钱启忠把朝廷拨下来的款项和本地募集到的善款归拢到一块儿,好不容易才凑齐了能够开始施工的基础资金。他觉着不能再耽搁了,得赶紧开工,不然资金可能会变得更少。为了让工程质量有保证,他专门从南京请来了几位造桥的行家来帮忙。这些造桥的高手和本地的工匠合作得特别好,给这座桥能够成功搭建提供了很可靠的技术支持。

【施工堪称人间奇迹】

在公元 1631 年,鄱阳湖畔展开了一项修桥工程。这桥的修建位置选定在从都昌到湖对岸星子的线路上,因为这条线路是两地之间最短的,而且是两地往来的重要交通路线。工程施工人员被分成两拨,分别从两岸开始施工,朝着中间的位置聚拢。

在工地上,能看到工人们忙碌不停的身影。他们有的在水里把大石头捣毁掉,有的在岸上搬运着木料。石匠们在湖中溜达着,找寻着适宜的巨石。用绳索把巨石紧紧捆住后,就让牲畜把它拉拽到岸上去。木匠们挑拣出好的木材,精心地进行加工,将其制作成桥墩。所有的活儿都在有条不紊地开展着。

湖水汹涌,风浪难测,工人们得在水里干活,这活儿难办得很。不少人一个不留神掉进湖里淹死了,队伍的士气一下子就没了。钱启忠亲自到了施工的地方,对工人们表示慰问,还发了些钱给他们当补助。他的关怀让大伙又有了盼头,下定决心要把这个了不起的工程给弄好。有了钱启忠的鼓劲,大家咬着牙,没日没夜地干,总算在五年之后把这座壮观的石桥给修成了。

这场修桥工程简直就是个了不起的奇迹!不论是材料的挑选,还是桥梁的制作以及最后的架设,每一个环节都经过了用心的规划,那些技术活可都是工匠们的拿手好戏。他们勇敢地战胜了一个又一个的困难,凭借着人类的智慧打败了大自然的神奇力量。这座架设在鄱阳湖上的石桥,是他们智慧的成果,会给百姓带来好处,并且造福后代。

【千眼石桥 ・ 百姓福音】

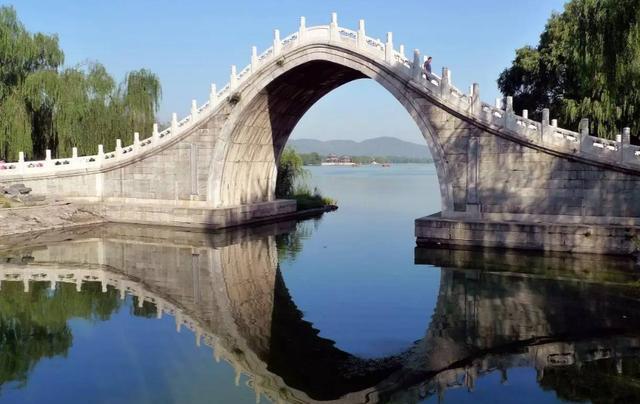

这座石桥长达2930米,桥面宽为1.2米,桥孔多达1100余个,所以被称作“千眼桥”。它横卧在鄱阳湖的两岸,将都昌和星子紧密相连。打那以后,百姓在两地之间往来时,无需再趟水踩泥了,哪怕是冬天,也不用再遭受那冰冷刺骨的湖水之苦。这条方便快捷的通路,为两地民众节省了大量时间,也让他们无需再为交通受阻而发愁了。

千眼石桥就像一道绚丽的彩虹,将两岸连接了起来。老百姓们那叫一个高兴,纷纷争着走上这座桥,好好感受一下这久违的一路顺畅。

他们早就想到了这座桥会给生活造成的改变:货物能够运到对岸去,产品能够卖到更远的地方,耕种和捕鱼打猎也会更加方便,家人能够得以团聚……这座桥异常坚固,就好似一条平滑的玉带镶嵌在湖中。百姓们坚信,这座桥会一直矗立在湖上,让都昌的繁荣得以延续。

为了感念钱启忠的功劳,老百姓们还把这座桥称作“钱公桥”。在大伙心里,这座桥是钱启忠送给都昌百姓的绝佳礼物。有位老人表示,当年修这座桥的时候,自己还去出过力呢,把不多的钱粮送到了施工现场,给修桥出了份力。如今桥修成了,自己那一份力量也促成了这座桥的建成,这让他特别高兴。

【古桥流传 ・ 见证百年】

千眼桥建成之后,就变成了都昌和星子两地极为关键的交通枢纽。在明清两个朝代,它一直为两地的百姓提供着服务,稳稳地矗立在湖中,不曾倒下。然而,后来鄱阳湖的水位升高,这座桥慢慢地被水淹没,化作了一道迷人的湖底景致。

日子过得飞快,湖水老是让人摸不透。鄱阳湖有段时间干得见底了,千眼桥这才得以露出真容,老百姓那是高兴得不得了。可后来湖水又涨上来了,千眼桥就又藏到湖面之下。像这样一会儿涨一会儿落的情况出现了好多次,这座古桥在水里起起落落,好像是在跟人们打招呼呢。

光阴似箭,一下子就到了 21 世纪。近些年来,鄱阳湖的水位持续降低,达到了历史最低水平。就这样,千眼桥的模样又一次从湖水里显现出来。历经 400 多年的风风雨雨,它的神韵依旧未减,这座古老的桥梁依旧以雄伟的气势横卧在湖中,变成了湖山美景中一抹耀眼的风景。

【结语】

如今,这座历史悠久的古桥被列为重点保护文物,斥巨资用于维修,对桥体加以巩固。修复人员悉心照料,力求让它重现往昔风貌。游客们常常在桥上停留,认真观赏,领略这座历史建筑所承载的民族智慧与精神气节。

站在千眼桥上放眼远望,似乎能瞧见百姓出行时的欢快模样,也好似能听见钱启忠以及工匠们全力修桥时的振奋呼喊……诸多故事在这座长桥上代代相传,印证着民族精神的走向。这座古老的桥梁所承载的,不单单是实际的用途,更给后人带来了深刻的启示。

湖水渐退,古桥再现,都昌人的集体记忆被纷纷唤起。这座桥不光缔造了交通上的奇迹,更展现出一位官员的博大爱心,为都昌百姓的生活送上美好祝愿。看着钱公桥那高大雄伟的模样,我们打心眼里钦佩先人的聪慧,感激他们为后人带来的好处。这座古老的桥会一直屹立着,见证中华民族“以民之苦为苦,以民之乐为乐”的优良品德。