1950年,一场秘密行动在台岛悄然展开。

一名女子,怀抱骨灰,夜色掩护下,乘风破浪,偷渡到香港。

几经辗转,骨灰送抵北京。八宝山烈士陵园,一场无名追悼会静悄悄地举行。

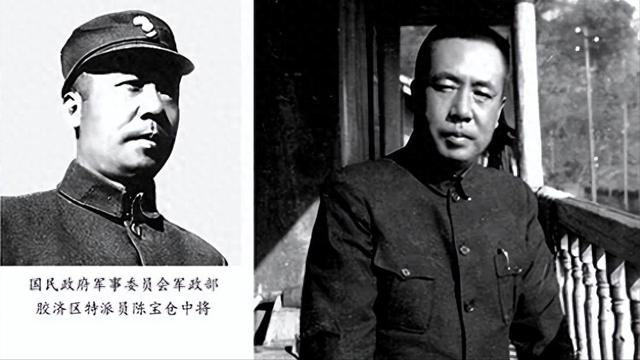

骨灰的主人陈宝仓,表面是敌营中将,实则潜伏多年的红色特工,是现实里的“余则成”。

他曾是抗日战场上的猛将,后化身中共高级情报员,隐于黑暗,燃尽生命。

他死于1950年代初,为国家统一,舍身于隐蔽战线。

他的名字,鲜有人知,他的事迹,几近尘封。

但他是那个时代最勇敢的人之一。

抗日名将陈宝仓1900年,河北遵化,陈宝仓出生。

这一年,八国联军铁蹄践踏京师,列强瓜分中国的野心昭然若揭。整个国家,战火纷飞,民生凋敝,军阀混战不断。

目睹家国沦落,他选择弃笔从戎,投身军旅,以武救国。

年轻的陈宝仓天赋卓绝,考入保定陆军军官学校,接受系统军事训练。

1923年,他以优异成绩毕业于第九期工兵科,加入晋军,投身战场。

1937年,抗日战争全面爆发,他奉调庐山受训,随即前往江西南城主持土木工程训练班,培养防御工事建设人才。

后来,他调任中央军校武汉分校教育科长,负责战术训练。

武汉,是他政治觉醒的转折点。

彼时,国共合作已陷危机,但中国共产党提出的抗日纲领仍在暗中影响着有志之士。陈宝仓在武汉分校接触到共产党的抗战方针,开始深入学习持久战理论,并坚定地认为,唯有团结一切可以团结的力量,才能击败侵略者。

他公开支持“坚持抗战、团结、进步,反对投降、分裂、倒退”的立场,在国民党军队内部,这无疑是一个危险的信号。

1938年春,抗战进入白热化阶段,陈宝仓随军奔赴安徽宣城,亲历激战。不幸的是,日军空袭时,他被炸伤,右眼失明。

战火未熄,伤口未愈,他便再次受命,投身武汉会战又参与德安战役。

这场战斗,他不仅与日军激烈交锋,也与共产党地下组织产生交集。

在战地服务队,他结识了许多坚定的共产党员,他们在炮火中坚持宣传、救助伤员、输送情报,展现出非凡的意志和无畏精神。

此后,他的政治信仰悄然改变,开始理解革命。

1939年,新的转折到来。

陈宝仓随第二兵团司令张发奎调任第四战区,代理参谋长。

他结识了中共地下党员吴仲禧,并通过吴仲禧,与张发奎的秘书左洪涛(中共地下特支书记)建立秘密联系。

1939年起,陈宝仓的身份,悄然发生变化。

一次次情报传递,都是他亲笔书写,由左洪涛秘密送达中共地下组织。

他的交际圈也早已不局限于军中,而是扩展至共产党人、进步文化人士。

面对这些抗日力量,他毫不吝啬支持,提供资金,掩护行动,甚至亲自庇护地下党员和爱国青年,为他们的安全奔走斡旋。

更重要的是,在国共关系微妙而复杂的背景下,他凭借自身的地位,尽力调和矛盾,避免内耗,将主要精力集中于共同抗日。

1940年秋,战局再起波澜。

日军占领越南,中越边境告急。

第四战区侧翼安全受到严重威胁,陈宝仓临危受命,出任靖西指挥所中将主任,代表张发奎处理边境军事、政务及与越南方面的交涉。到任后,他深知靖西战略地位重要,迅速调整防务,制定全民抗战方针。

他推行经济反封锁,切断日军物资补给;严打武装走私,防止物资流向敌人;重组国民兵团,提高作战能力;建立通讯情报网,确保战场信息畅通;开展抗日宣传,鼓舞士气。

1945年3月,战火烧至边境。

日军狂妄叫嚣“三天拿下靖西”,妄图从越南高平省重庆府经岳圩入侵。但他们万万没想到,刚踏入850高地,便遭到迎头痛击。

一场激战后,日军死伤惨重,溃不成军,最终灰溜溜地逃回越南,靖西至此未曾沦陷。

胜利的消息传遍全城,靖西百姓激动万分,特意赠匾“扬威塞外”,以表敬仰。

除此之外,陈宝仓还曾转战粤北、昆仑关等战役,屡次冲锋陷阵,置生死于度外,以军人的血性和智谋,在抗战史上留下浓墨重彩的一笔。

深入龙潭虎穴1945年8月,日本战败,无条件投降。

中国战场硝烟未散,国共之间的较量却已暗潮汹涌。

就在这个关键时刻,陈诚向蒋介石举荐了陈宝仓。他的任务,是接收青岛地区的日军投降。

青岛、济南的受降工作完成后,陈宝仓被调往济南,担任国防部联合勤务总司令部第四兵站总监,统筹山东地区的军需物资、粮饷调拨与生产。

表面上,这是为国民党军队进攻解放区提供后勤保障,实则,他的“调拨”方式,别有深意。

1946年,济南。

“今天又给那边送了一批礼!”陈宝仓轻声对夫人说道,语气平淡,仿佛只是寻常家务。

“好不容易弄到三万斤地瓜干,刚出城就丢了。”第四兵站交通处长装出一副懊恼神色。

军粮、装备、补给……在账面上,这些物资都已经拨付给国民党军队,可实际呢?它们在“运输途中”,以极其微妙的方式,出现在了解放军的阵地上。

一场看不见硝烟的输送战,在陈宝仓的精心策划下,悄无声息地展开。

然而,这种“丢失”并非不留痕迹。山东省主席王耀武敏锐察觉了异常,立刻向南京密告,免去了陈宝仓的职务。

1948年,局势已然明朗。

国民党军内部人心惶惶,陈宝仓却早已退居幕后。

在这期间,陈宝仓的老友吴仲禧,频繁造访,不动声色地传递信息。

在这些貌似寻常的棋局与闲谈之间,一项更大胆的计划悄然成型——潜伏台湾。

有人劝陈宝仓北上北平,与中共正式接触。但他拒绝了。

“台湾才是关键。”

他熟知国民党军队的组织架构,了解其工作流程、后勤运作与战略部署。

他的许多旧部、故交已随国府撤往台湾,若能潜入其中,必能为未来的祖国统一提供关键情报。

他与中共中央香港分局的饶彰风、方方建立联系,最终决定亲赴台湾,执行这项危险且艰巨的任务。

从此,他成了潜伏于国民党高层的无名英雄。深入虎穴,伺机而动。

1948年底,风雨飘摇的国民党军队,正加速撤向台湾。

此时的陈宝仓,调任国防部中将高参,表面上继续效力于蒋介石政权。

1949年春,行动正式展开。

他受命于中共华南分局(原香港分局)和民革中央,秘密赴台,与代号“大舅”的国防部参谋次长吴石将军密切配合,刺探军情,建立情报网络。

这是一次九死一生的任务。

为了掩护身份,他迅速带家人前往台北,安顿在正义路三段永康街十三巷七号的一处日式住宅。

1949年10月,新中国成立的消息传来。

陈家人围坐在一起,拿出一张全国地图,细细端详。

家乡已回归解放,然而他们的脚下,仍是一片风暴中心。他们怀念故土,遥望未来,心绪复杂。

来到台湾后,陈宝仓迅速投入情报工作,全力配合吴石,利用国防部高参的职务之便,悄然收集着至关重要的信息。

台湾中、南、北部各防守区的部队番号、兵力部署、工事布置、军事防御体系……这些绝密情报,都在他的手中。

他亲笔整理,逐项核对,最终绘制成一张张详细的军事布防表格。

为了确保信息准确,他不仅记录部队番号,还精确标注前沿及纵深工事图、辅助防御设施图、前沿爆炸物布置图、军用道路图等核心资料。

这些文件汇总后,由吴石整理,再通过聂曦秘密送往香港,交由何遂转交中共华东局敌工部驻港负责人刘栋平。

一条从台湾到香港,再到解放区的情报输送通道,就此建立。

烈士荣归,精神不灭1950年1月,台湾地下党组织遭受毁灭性打击。

地下党负责人被捕后侥幸逃脱,又二次落网。

仅仅几日,他便彻底叛变,投向敌营。

随之而来的,是台湾地下组织的全面崩溃,大量中共地下党员和情报人员相继落网,特务机关的搜捕名单迅速扩张。

而这牵扯出了震惊两岸的“吴石案”。

1950年3月,特务机关登门逮捕。

刑讯室,暗无天日。

严刑拷打,昼夜轮番审讯。特务机关要撬开他的嘴,逼他供出组织关系,交代所有情报网络的成员。

但陈宝仓,始终沉默。

一字未吐,一个人未供,一项情报未泄。他们用尽酷刑,他依然坚如磐石。

“狡狯”“镇定”——这是国民党保密局档案对他的描述。

换句话说,他是所有在押人员中最难审、最顽强的一员。

自踏上台湾的那一刻起,陈宝仓就已清楚,自己所面对的,不是普通的生死,而是一场无声无息的战斗,孤军深入,九死无生。他没有犹豫,也没有退缩。

1950年,他的生命定格在五十岁。

国民党当局将他秘密处决,连家人都不敢去收尸。

枪声落定,行刑者离去,尸首无人敢认。家人被监视,亲友噤若寒蝉。

陈夫人师文通辗转托人,在台湾的亲戚帮助下,找到两位可靠的朋友。

他们别无选择,唯有靠金钱贿赂火化场工人。

深夜,火化工人压低声音:“你们快一点,别让人看见。”

骨灰取出,包裹,转交。然而,这仅仅是第一步。

如何将这位英烈的最后遗骸带出台湾,安全送回祖国?

1950年7月,台湾。

陈宝仓的三女儿陈禹方在台湾读书时的同学殷晓霞,正计划经香港前往上海考大学。

她听闻陈家的处境,毫不犹豫地承担起这项危险的任务。

她没有军衔,没有武器,只是一名普通的年轻女孩,却义无反顾地背负起这位烈士的骨灰,踏上归途。

一艘小船,驶向香港。

接近海岸时,问题出现了。她没有入港证,而港口检查异常严格,所有行李物品都可能被搜查。

她没有时间犹豫。

她丢掉所有随身物品,紧紧抱着骨灰,纵身跃入漆黑的海水。

海浪翻涌,她拼命向岸边游去。身上的衣物湿透,骨灰被海水浸泡,却始终未曾松手。

夜色掩护下,她终于成功登岸,将骨灰安全送到陈家人手中。

当陈夫人接过那包骨灰时,发现它还是湿的。

这一幕,令所有人动容。

殷晓霞,用最勇敢的方式,完成了一次生死托付。

陈家人无比感激这位勇敢的女学生。为了表达谢意,陈夫人资助她的好友陈克敏前往美国留学。

然而,殷晓霞,却从此杳无音讯。

他们曾无数次寻找,但这位曾用血肉之躯护送烈士归来的女孩,却未再有她的消息,这不能不说是一种遗憾。

1952年,毛主席亲笔签署《革命牺牲工作人员家属光荣纪念证》,授予陈宝仓烈士称号。

陈宝仓的夫人说“我早知会有这一天。”

他用一生的选择践行了誓言。

他曾战场杀敌,他曾孤身潜伏,他曾用智慧与信仰书写隐秘战线的壮烈篇章。

“江山浮碧血,日月照丹心。”

“生当报国日,桴鼓忘家愁。”

他的遗愿,是希望所有中国人都能生活在和平、安宁的土地上。

他的使命,已然完成。而他的理想,终有实现的一天。

参考资料:江山浮碧血 日月照丹心 —陈宝仓将军就义七十周年祭

陈禹方