近日,深圳市国土空间总体规划(2021-2035年)的全文发布,让我们可以窥见从现在到2035年,深圳对各区的人口增长的“预算”。

在人口增长上,总体规划有两段非常重要的表述:

1、2035年全市常住人口规模严格控制在1900万人以内,实际服务管理人口控制在2300万人左右,常住人口城镇化率100%,户籍人口占常住人口比例达到50%以上。

2、引导人口合理布局。合理优化福田、罗湖、宝安、龙华四区常住人口规模和布局,通过产业结构升级、城市功能优化以及轨道交通、公共服务等项目实施,引导人口向坪山、光明等区有序转移,促进职住平衡。

这意味着:

第一,深圳人口高增长的时代过去了,未来10年增长空间有限。平均每年的增长额度,大约只有12到13万人左右。而1980年到2024年,深圳平均每年常住人口增量超过40万人。

第二,中心城区、人口密集城区的增长将放慢,政府从规划、基础设施建设上,鼓励人口向坪山、光明等城区转移。但这些城区定位不是睡城,而是职住平衡的城区,产业也要发展起来。

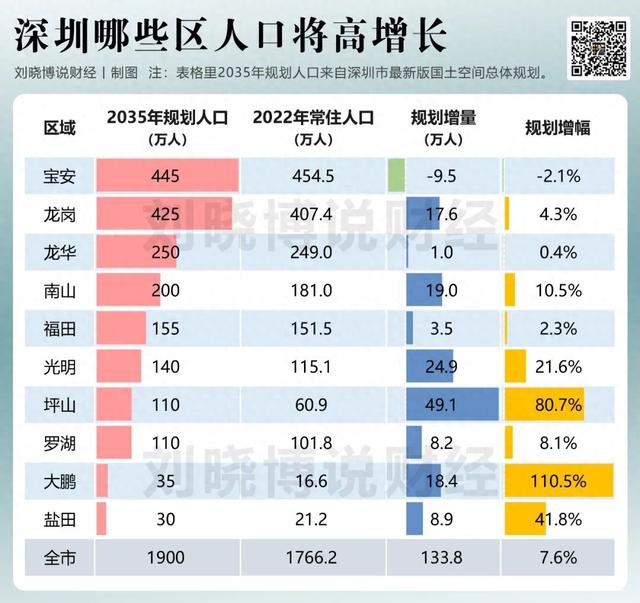

下面就是规划中,对各区未来的人口预算:

未来人口预算增量最多的城区是东部的坪山区,将增长将近50万人,增幅高达80.7%。在这里,有比亚迪全球总部,汽车产业链正在成型。再加上其他高新技术产业,有望承载更多的人口。

未来人口增长的第二区将是光明,有近25万的增量预算,增幅为21.6%。光明定位是深圳乃至大湾区的科学城,有一批大学、科研院所将落户,还有很多高新技术企业在这里注册,人口前景看好。

其次是南山、大鹏、龙岗,都有将近20万人增长预算空间。其中大鹏由于此前人口基数较小,所以未来10年人口有望翻倍,增幅达到惊人的110%。

令人吃惊的是关于宝安区的人口预算,竟然是负增长,从2022年的454.4万常住人口,下降到445万人,减少9.5万人。

宝安人口预算为何是负增长?跟这里人口密度比较高有关。官方规划是希望,通过城市更新适当降低人口密度,改善居住条件,让城区可持续发展。宝安正在从制造业大区向大湾区CBD演进,第三产业迅速崛起,城区功能将发生重要变化,一些低端产业可能会迁出。

龙华也是人口预算比较“紧”的城区,10年只计划增长1万人。原因跟宝安一样,都是此前人口密度太高了,交通压力大,学位紧张。

深圳跟其他城市不同,过半人口在非核心区,也就是传统意义上的郊区。这跟之前有特区管理线(二线)有密切关系。

所以我们看到,中心城区的福田、罗湖,未来人口预算反而比宝安、龙华宽松一些。罗湖区未来还有8.1%的增长空间,也就是8.2万人的增量。福田区有3.5万人的增量空间。

盐田区增长空间也比较大,为41.8%,增量预算是8.9万人。

但话说回来,规划是规划,实际是实际。宝安人口会下降吗?龙华人口会接近于零增长吗?太难了!

这两个城区人口基数大、人口年轻,绝大多数家庭正处于扩张期,结婚、生子、接来内地父母,所以人口恐怕还是要增长的。

深圳常住人口会只小幅增长到1900万吗?恐怕也比较难。由于深圳有大量天然保障房——小产权房、城中村,所以实际居住成本明显低于京沪,再加上人口年轻,市场化程度高,2035年常住人口突破2000万是大概率的。