一位美国教授在品尝了中国炒菜后,发出了惊叹,他感慨道,西方人较少炒菜的习惯或许让他们错过了许多美味。他笑称,相比之下,自己仿佛一直生活在烹饪的“原始时代”。

九十年代某日,一名美国教授在其中国挚友的陪同下,探访了唐人街的一家知名餐馆。挚友热情地提议,让他尝试几道地道的中国菜肴,以领略中华美食的魅力。

中国朋友生动地描绘着菜肴的绝妙风味,那位对筷子不甚熟练的教授半信半疑,改用叉子挑起一片菜肴品尝。细嚼慢咽之后,他陷入了沉思,不再言语。

那位学识渊博的教授难得地展露出讶异之情,片刻沉思后,他缓缓言道:“经此番思考,我发觉美国人似乎仍处于一种近乎原始的生活状态之中。”

查尔斯教授,执教于美国康奈尔大学,返回家中之际,细致地将自己初次品尝中国菜肴的非凡体验笔录了下来,字里行间满载着新奇与感悟。

全球范围内审视,炒菜的烹饪方式在多数国家菜肴中并不常见,这不禁引人深思:是否唯有中国人擅长并热衷于炒菜这一技艺?

【大有来头的“炒”】

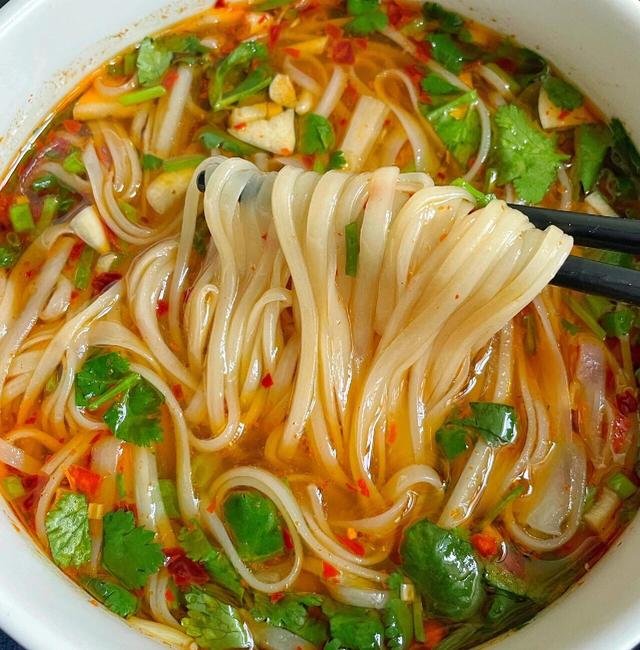

探究炒菜的本质,它是这样一种烹饪技巧:在炉火上架起铁锅,倾入油及调味佐料,随后将食材投入锅中,通过持续翻炒促使食材均匀受热直至熟透,这便是炒菜的科学定义。

周代已有关于食用油的记录,但当时所指的油均为动物油脂,尚未涉及植物油。这一历史记载揭示了早期食用油源的单一性,专注于动物脂肪的使用。

北魏时期,距今约一千六百年,已有关于植物食用油的记录,见于《齐民要术》一书,其中提及:“至秋末,荏子成熟,采其子以压榨取油...”此描述揭示了古代人们获取植物油的方法。

另一则更为直观的记录见于《齐民要术》的另一篇章,其中描述了一道烹饪鸭肉的菜肴:“选取极为肥美的鸭子...经翻炒至熟透...”此叙述揭示了古代炒制鸭肉的一种做法。

据此推断,早在北魏时期,炒菜这一烹饪技法已被人们采用,用以制作各式菜肴。这表明当时烹饪技术已相对成熟,能够运用炒制手法来提升食物的口感与风味。

然而,在这一时期,炒菜技艺并未取得显著进步,这归因于另一关键因素——铁锅。铁锅的普及与应用,在某种程度上限制了炒菜技术的革新与发展。

中国的烹饪工具历经演变,起初以青铜鼎为代表,随后陶锅登上历史舞台,直至后来,铁锅的出现标志着烹饪器具的又一重要进步,展现了我国烹饪器具从古朴到实用的逐步转变。

在春秋战国时代,铁锅虽已被打造问世,然其制造条件极为严苛,仅少数人能够享用。直至宋朝,铁锅才真正普及至普通民众家中,成为日常生活的一部分。

炒菜在宋朝之后开始真正流行起来,尽管在更早的北魏时期已有明确的炒菜记载。这表明,尽管炒菜技术源远流长,但其广泛普及和应用却是在宋朝之后逐渐实现的。

经条件分析,我们可合理推测,春秋战国时,已有少数王公贵族能享用铁锅,并可能已开始使用动物油脂烹饪菜肴,展现其奢华生活的一隅。

烹饪方式中炒菜的诞生,映射出我国古代人民技艺的持续飞跃,彰显出他们在诸多领域的技术不断攀升,并逐步在世界范围内占据领先地位。

【不炒菜的外国人】

然而,审视西方美食,如汉堡、薯条、牛排、鹅肝及鱼子酱等,我们鲜少发现类似中式炒菜的烹饪形式存在其中,炒菜这一特色在中西方饮食差异中尤为凸显。

是否外国人认为这样的烹饪方式难以令人称道?抑或是他们对于这样的菜肴口味抱有不同看法?这其中的缘由,值得我们深思与探究。

事实并非如此,实际上,外国朋友对这项充满魅力的东方技艺抱有浓厚兴趣,并且十分享受其带来的美味体验。

欧美地区食物处理方式之差异,根源需追溯至其历史脉络与文化底蕴。不同的历史发展轨迹与文化习俗,造就了该地区独特的食品处理习惯,有别于其他区域。

从历史角度看,西方因特定条件限制,未能自然发展出炒菜烹饪方式。这很大程度上归因于,我国古代的技术发展相较于世界其他地区,一直处于显著领先地位。

以铁锅为例,它在宋朝时已普及至平民家庭,成为日常烹饪器具。相比之下,西方社会直至十八世纪末才迎来铁锅的广泛亮相,显现出东西方在这一生活细节上的时间差异。

波斯商人踏入中国,目睹满街铁锅,倍感新奇。当他们品尝到用铁锅炒制的美味菜肴后,对这种看似不起眼的黑色金属厨具产生了深深的赞叹与喜爱,彻底为之折服。

波斯人广泛采纳铁锅,同时将冶铁技艺传播开来,并在旅途中高价兜售,使铁锅得以进入西方。然而,就烹饪工具而言,当时的西方尚缺乏发展炒菜所需的其他必要条件。

探讨西方饮食文化时,我们不难发现,其环境同样不利于炒菜这一烹饪方式的发展,与东方烹饪传统大相径庭。

谈及食材,欧洲因地理环境所限,其土地上并不利于多样农作物的栽培,主要盛产的是土豆、小麦等少数作物。这些成为了欧洲饮食文化中的重要基础元素。

鉴于欧洲地处高纬度,气候偏寒,尽管土地所产作物种类有限,却极为适宜畜牧业发展。故而,在西方人的日常饮食中,肉类占据了极为重要的位置,成为其食谱中的主要组成部分。

提及食肉,欧洲民众偏爱直接烤制的烹饪法,他们将肉块简单烘烤至香气四溢,便急不可待地享用,其中唯一称得上细致的,便是控制烤肉时的熟度了。

人们对于肉食的口感偏好各异,有人偏爱肉质更为柔嫩的选项,故餐桌上常见三分熟至五分熟的肉类,更有甚者,钟情于近乎生食的一分熟肉品,享受其略带血水的鲜美,直接品尝。

这表明西方人的饮食理念在于:追求食材处理的极简主义,认为愈简约则愈能凸显食材本身的纯粹风味,强调以最少加工还原食材本真。

欧洲人对食材原味的执着,使他们的烹饪手法极为简约,近乎保留了食材的鲜活状态。这种偏好限制了他们在烹饪上的创造力,使得其烹饪方式显得相对缺乏多样化的想象与变化。

例如,蔬菜常常以沙拉的形式端上他们的餐桌,只需将生鲜蔬菜与调味料轻轻拌匀,一道简单却美味的菜肴便大功告成,成为他们饮食中的一部分。

【我国主食的饮食文化】

相较于中国的饮食文化,欧洲的饮食文化似乎显得微不足道,犹如微弱萤火对比于皎洁皓月,两者之间的差距一目了然,彰显出中国饮食文化的博大精深。

谈及烹饪技法,炒菜仅是中华料理中的基础一项。若聚焦于热菜,尚有煮、蒸、焖、炸、煸炒、炝拌、炖煮、烩制、汆烫等多样烹饪手法,总计可达数十种之多。

除了热菜之外,凉菜的制作同样讲究,涵盖了酱制、腌制、熏制、卤制、冷冻及凉拌等多种技法,总计十数种不同处理方式,各具风味。

谈及主食,南北两地各有钟爱,米与面各领风骚。赞叹古人的智慧,以米饭为例,其最质朴的享用方式便是作为餐桌上的基础,佐以各种佳肴,共同构成一顿美餐。

米饭的烹饪方式远不止一种,它能被捣碎制成软糯的年糕,也能转化为类似面条的米粉。烧焦的米饭成了香脆的锅巴,米浆发酵蒸熟则变为米糕。而将大米直接蒸熟成薄皮,便是广东著名的肠粉。

探讨下北方人的面食文化,这仅是主食制作的一隅。面食种类繁多,令人称奇。外国人常感困惑,小麦粉与水、油、鸡蛋及多样配料结合,何以能变幻出如此丰富多样的美食。

面粉作为主食,其常见食用方式多样:可加水揉和成面团,再擀制成面条;也可经发酵后蒸制成松软馒头;亦或是直接擀薄烙制成煎饼。仅是作为主食,面粉便能变换出诸多美味做法。

中国古人的食物创造力令人叹为观止,仅仅满足于常规主食的制作远非其极限,他们深入挖掘面粉的多样用途,展现出对食材利用的非凡智慧与无限遐想。

望着宽广的面饼,古人心中萌生新念:若能巧妙融入馅料,这普通的煎饼或许能蜕变,不再局限于煎饼的范畴,转而成为风味独特的馅饼。

若拓宽思维,何不尝试将面皮缩减,包裹馅料制成小巧馅饼?通过塑造各异的形态,并变换烹饪手法,这样的小点心又会带来怎样全新的味觉体验?

例如,若将其塑形为硕大的球体,显然不适于煎制,转而采用蒸煮之法,便能促成包子的诞生。这样一变,不仅形态独特,烹饪方式也随之调整,美味应运而生。

将面皮捏成小巧的耳朵状,经过蒸煮便成了蒸饺。那么,尝试用水煮又会如何?结果可行!于是,一种新美食——水饺,便应运而生,成为了餐桌上的又一佳肴。

将面团塑形为小蝌蚪状,但因其尾部纤细易损,不适宜直接蒸制。于是,我们转而采用煮的方式,这样一来,这些“小蝌蚪”便化身为美味的馄饨,既保留了创意形态,又确保了烹饪的可行性。

遵循这一理念,各式各样的面食应运而生,它们通过变换馅料种类、调整烹饪技法以及创新制作形态等手段,实现了口味的多样化和形式的丰富化,令人目不暇接。

譬如,将包子体积缩减,便成就了小笼包的精致;若在馅料制作中融入巧思,则化身为鲜美的灌汤包;改以油煎方式烹制,它便成了风味独特的水煎包……

确实种类繁多,不容小觑。然而,重要的是要明白,我们所提及的这些仅仅是关于两大主食的部分食用方式,仍有更多未详尽之处。

谈及其他副食品种,其丰富程度简直可以用琳琅满目来概括,各式各样的选择遍布市场,犹如百花齐放,展现了副食领域的多样性和繁荣景象。

中国饮食文化丰富多彩,各地菜系如繁花似锦,各具特色。从北国的醇厚浓郁到南疆的清淡鲜美,每一菜系都承载着地方的历史与文化,展现出中华美食的多样性和博大精深。

中国人在两种简单主食上便能展现多样做法,这种创造力在其他菜品上更是发挥得淋漓尽致,让全世界为之惊叹。他们的烹饪技艺与创新能力,无疑在全球美食舞台上独树一帜。

相同的食材,经由各异的手法处理与烹饪,搭配不同食材,并结合地域差异、环境条件、生活习惯,乃至餐具选择与功效需求,共同孕育出了繁多且各具特色的菜品世界。

在历史长河中,多样化的菜肴流派逐渐成形,现今人们常按地域特色将它们划分为八大菜系,即鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、闽菜、浙菜、湘菜与徽菜,各具特色,传承千年美食文化。

鲁菜源自山东,得益于其依山傍海的地理位置,水产与山货资源充沛,为烹饪提供了坚实基础。鲁菜注重食材原味,调味简洁,力求本真。经典菜品如四喜丸子、葱烧海参,便是鲁菜少调多原、味醇香浓的典范。

川菜以其独特的口味闻名,四川人偏爱辛辣。川菜特色在于油多味浓,通过辣、麻、甜等六种基本味道的巧妙搭配,形成了一菜一味的特点。诸如蒜泥白肉、麻婆豆腐等经典菜肴,均是川菜风味多样化的体现。

粤菜源自广东,注重精细烹饪与食材鲜美,博采众长。得益于便捷的对外交流,近现代的粤菜融合了中西元素。其经典菜品包括香脆烤乳猪、原汁原味白切鸡及风味独特的烧乳鸽等。

苏菜,亦称淮扬菜,源自扬州与淮安,这里气候宜人,河网密布,食材多样且随季节变换。苏菜强调依材施艺,制作精良,讲究时令特色,味道温和。其经典菜品包括蟹粉狮子头与松鼠桂鱼等。

闽菜源自福州,融汇福建各地佳肴之精华。得益于福建的沿海地理位置,闽菜多选用海鲜为材,擅长烹制汤品,强调海鲜的原汁原味,且讲究刀工技巧。其经典菜品包括佛跳墙、鸡汤汆海蚌等。

浙江濒临东海,水产充沛,土地丰饶,气候四季各异,果蔬繁茂。得益于得天独厚的自然条件,浙菜强调食材的原汁原味与菜品的精美造型,诸如西湖醋鱼、龙井虾仁、东坡肉等佳肴,均为其经典代表。

湘菜,源自湖南,与川菜同样以辣味著称。该地多山,山货野味颇丰;气候湿润,当地人喜食辣食以除湿。湘菜讲究香辣浓郁,用油较多,价格亲民。其代表菜品包含剁椒鱼头、辣椒炒肉等。

徽菜源自安徽,该地气候适宜,食材丰富。其显著特点为注重食疗,深刻体现医食同源理念。代表性菜肴包括李鸿章大杂烩与火炖果子狸等,展现了徽菜对食材与健康的独到见解。

我国饮食文化丰富,八大菜系之外,尚有众多流派。民间小吃更是五花八门,如煎饼果子、海蛎煎、小面等遍布各地。从南至北,每一地的小吃都独具特色,让人在中国大地上,可以品尝到不重样的美味。

总而言之,中华民族在美食探索上倾注了极大热情。从选材到烹饪,每一步都蕴含着深厚的文化底蕴与精湛技艺,展现了民族对食物的独到见解与非凡追求。

【我国饮食文化的影响力】

提及烹饪方式,是否唯有我国偏爱炒菜?实则不然,环顾四周邻国,不难发现他们同样拥有炒菜的传统,这一烹饪喜好并非我国独有。

然而,这些做法的起源均可追溯至我国的影响。鉴于我国历史上拥有众多藩属国,它们受到我国文化的熏陶与影响,自然是顺理成章之事。

在现代化步伐的加速下,全球联系日益增强,促使我国的多样文化宝藏逐步迈向国际舞台,对世界产生深远影响,展现其独特魅力。

众多西方家庭纷纷效仿,购置铁锅,兴致勃勃地学习起东方烹饪中的炒菜技艺,沉浸在这一新奇的烹饪体验中,乐在其中,不亦乐乎。

身为中华儿女,我们当为自身深厚的文化底蕴而骄傲,亦需肩负起传承这些智慧瑰宝的责任,不仅守护它们,更要努力让其在新的时代绽放更加璀璨的光芒。