文/王唯行

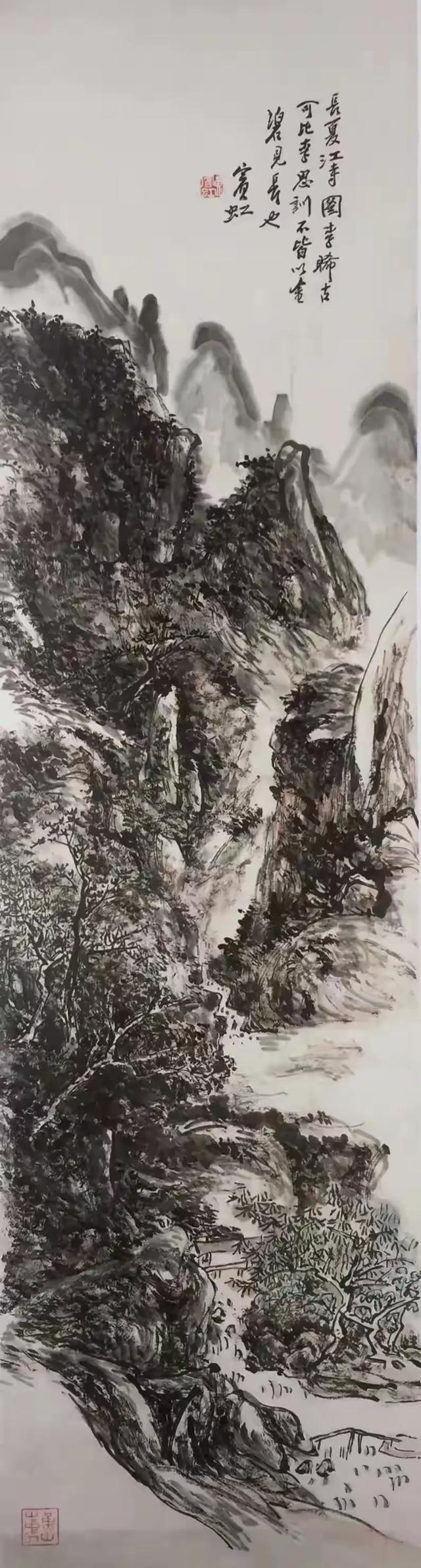

圖/黃賓虹

近來總覺"中國畫"三字硌得慌。這稱謂活像本宣紙泛黃的老賬簿,但凡提筆落款便要翻開扉頁,對照着歷代名錄逐筆校驗。何處該用披麻皴,何時當取折帶描,筆頭墨色濃淡自有前朝先生們留下的規矩。若說這叫繼承衣缽,倒不如說是戴着鐐銬唱戲——縱使身段再嫻熟,總歸缺了自在的活氣。常遇見些畫壇老先生,品評畫作時總要捧出石濤八大當尺子。量量這枝梅花可夠得着冬心居士的瘦勁,比比那塊山石是否追得上黃鶴山樵的渾厚。彷彿畫事到今日,終究是場臨帖功夫的競賽。最耐人尋味的是,那些被誇讚"深得古人法度"的,筆墨越是精純,面目便越模糊,活脫脫成了宋元諸家的影子戲。賓虹老當年夜半研墨,怕是在和千年筆魂較勁。看他以焦墨渴筆破除程式,硬是把山水拆解成點線縱橫的天地。有人說這是離經叛道,我倒覺着像老樹發新枝——根鬚還扎在土裡,梢頭已探向新雨後的晴空。這般筆墨既非拋卻傳承,也不是固守窠臼,倒似釀酒師傅在古法裡添了新麴。想來丹青之道本該有兩條車轍並行:一輛載着歷代筆墨典籍慢慢走,留待後人取火種;另一輛則需卸下重負輕裝上路,在曠野裡軋出新痕。正如春蠶吐絲不必學着前代的繭房模樣,只要絲縷不斷,織成綾羅還是裁作素帕,都算不負這口生機。