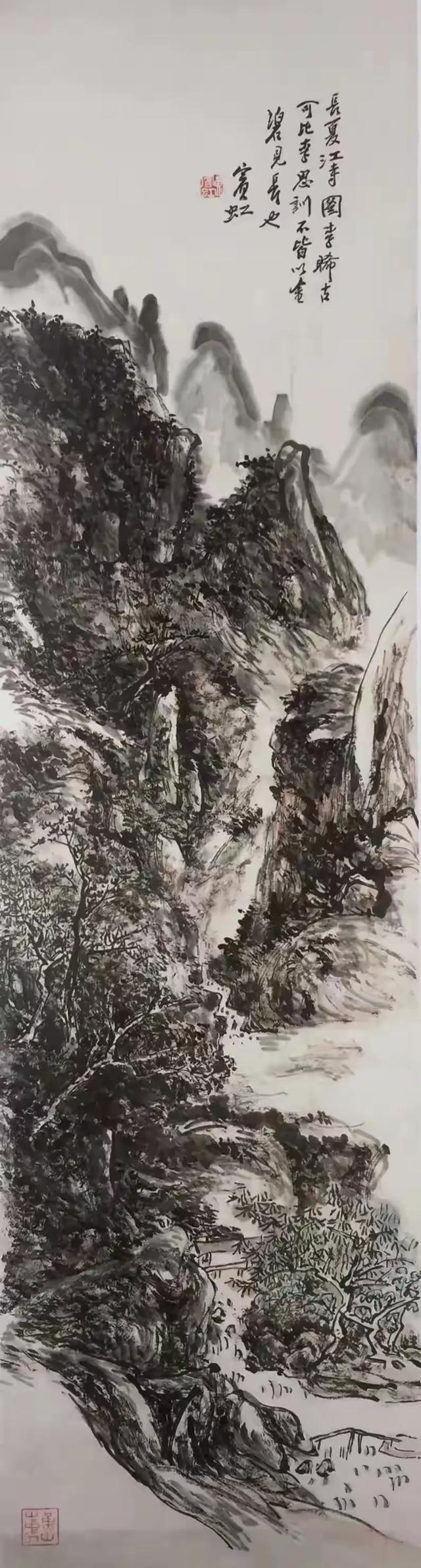

文/王唯行 圖/黃賓虹

書畫研討會的座上客多是與筆墨為伴的內行人,收藏者十不足一。這現象原不難解,尋常藏家多數不具備評判作品的眼力,正如初學琴者難辨宮商。他們關心的往往不是畫裡山川如何皴染,字間氣韻如何流轉,倒是更在意這些紙張究竟能換得多少銀錢。這般情形,好比買櫝還珠的舊事,今人仍在續寫。

前日見人討論貧富差異,主持者說得直白:財富傳承如同傳柴添火,父輩拾薪,兒輩續燃,三代之後自然火光沖天。若中途斷了薪火,或任其胡亂燃燒,再旺的火焰也要化為灰燼。這道理放在書畫收藏上更是貼切——好紙壽千年,劣墨三載朽,選對物件傳給子孫,比留多少現銀都實在。

黃賓虹舊事常被當作談資。當年他贈人書畫,對方轉手便拿去裱畫鋪換了飯錢,這事若教今日藏家知曉,怕要捶胸頓足。可見書畫價值的生長,原不在當下熱鬧,而在後世識得。好比山間野果,初摘時酸澀,經年釀造反倒回甘。這般特性,恰是尋常資產難以企及處。

真正懂行的藏家,行事如同老園丁栽花。既要選對花種,更要培好土壤。作品本身是花籽,後人的見識便是土壤。若只顧囤積名作,卻不教子孫識得筆墨精妙,便如同將名貴花種撒在青石板上。故而明智之士,必在購藏之餘,教兒孫觀畫讀帖,養出幾分真見識。

市場漲跌本屬常事,但看歷代書畫價目便知,真正的好物終究會浮出水面。這好比江河奔流,泥沙俱下之時,金粒自會沉在底處。短時的喧囂炒作,終究敵不過歲月篩選。那些經三代人妥善保管的作品,往往比新近炒熱的「名作」更靠得住。

今人多犯的毛病,是將收藏看作賭局。四處打聽哪位畫家行情看漲,卻不肯細究其筆法師承;盲目追捧各類證書題跋,卻分不清墨色濃淡。這般做法,與其說是收藏,倒不如說是押寶。真正的傳承,該是父輩辨明真偽,子輩理解精妙,孫輩發揚光大,三代人接力完成的慢功夫。

書畫於家族最大的益處,不在拍場上的驚人數字,而在廳堂間的潛移默化。孩童自幼見慣真跡筆觸,自然養得出不同常人的眼光。這份眼力,既能識得紙上雲煙,也可辨得世間真假。如此代代相傳,便如同為家族築起一道文化藩籬,外擋浮華虛妄,內護清明心性。

財富如水,能載舟亦能覆舟。尋常錢財易招禍端,書畫藏品倒是另存妙用——既可抵禦錢幣貶值,又能避開世人覬覦。亂世兵燹中,懷揣金條者難保平安,夾帶卷軸者反易過關,這等事例史書裡記載不少。可見無用之物,往往藏着大用。

階層流動之難,難在文化積澁。書畫傳承恰似細流穿石,初時不見功效,積年累月自顯溝痕。富人藏畫不單為保值,更是為子孫預備登高的階梯。當別家子弟還在辨認金銀成色時,他們的孩童已在品評倪瓚與漸江的筆意墨趣。這份差距,不是錢財能夠丈量的。

真正的收藏之道,終究要落在「傳」字上。傳的不僅是泛黃的宣紙,更是紙上的精神氣脈。能做到這點的家族,即便眼下算不得豪門,經三代人接力,自會顯出不同氣象。這等事急不得,也取巧不得,恰似老樹抽新芽,非得等到春風化雨時。

用户14xxx48

好文章![点赞][点赞][点赞]