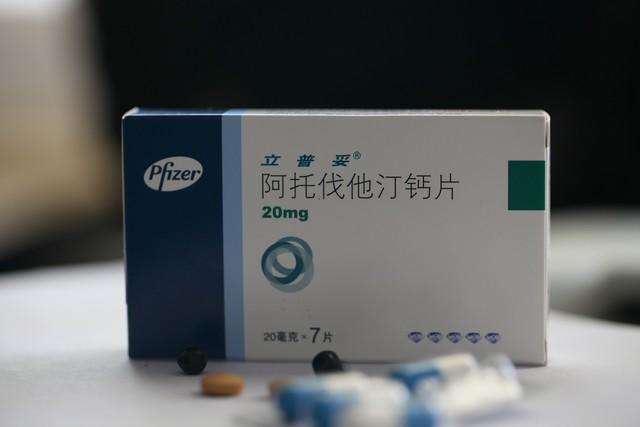

你可能每天都在吃阿托伐他汀,甚至吃了几年,但你真的了解它吗?

这种药物确实能帮你稳住胆固醇、保护血管、预防心梗和脑梗,但它不是“万能降脂胶囊”,更不是“吃了就万事大吉”的护身符。

长期服用阿托伐他汀的人,一定要牢记“3要3不要”,否则可能越吃问题越多。

不是所有胆固醇高都要吃药,阿托伐他汀也不是人人适用

不是所有胆固醇高都要吃药,阿托伐他汀也不是人人适用很多人一听到“胆固醇高”,马上吓得不行,立刻开始吃药,仿佛胆固醇就是洪水猛兽。其实不然。

胆固醇分为“好胆固醇”(高密度脂蛋白)和“坏胆固醇”(低密度脂蛋白),不是所有的胆固醇高都需要吃药。真正需要长期服药的人,往往是已经发生动脉粥样硬化、冠心病,或者有卒中、心梗等高风险的人群。

阿托伐他汀属于“他汀类”降脂药,它的作用主要是抑制肝脏合成胆固醇,从而降低血液中的“坏胆固醇”水平。但这个“抑制”,在有些人身上是救命之举,在另一些人身上却可能是“用力过猛”。

2022年《中国他汀类药物临床应用指南》指出,他汀类药物应根据患者的总体心血管风险来决定是否使用,而不单单看一个胆固醇值。

这点很多人都忽略了。

吃药之前,先搞清楚自己属于哪个“风险层级”

吃药之前,先搞清楚自己属于哪个“风险层级”在门诊中,我经常遇到这样的患者:“医生,我父亲心梗过,我胆固醇也高,是不是也得赶紧吃阿托伐他汀?”

我常常会反问一句:“你有没有做过冠脉CT?有没有糖尿病?有没有抽烟?有没有高血压?”

这些因素综合起来,才能决定你是不是“高危人群”。

医学上有一个叫ASCVD风险评估模型,可以帮助我们判断一个人未来10年发生心血管疾病的风险。高风险人群,吃他汀是必须的;中风险人群,有时吃,有时不吃;低风险人群,很多时候靠生活方式就可以调整。

别听别人说“我吃了效果很好”,就自己也跟着吃。药不是万能钥匙,每个人的“锁”都不一样。

天天吃他汀?是的,但不是“毫无顾忌”地吃

天天吃他汀?是的,但不是“毫无顾忌”地吃阿托伐他汀一旦开始吃,很多人会终身服用。但“长期吃”不等于“随便吃”。这就是我们今天要重点说的“3要3不要”。

“3要”:每个长期服药的人都该记住的三件事第一要:定期查肝功能和肌酸激酶。

阿托伐他汀最常见的副作用是对肝脏和肌肉的影响。你可能突然觉得肌肉酸痛、乏力,或者肚子右上方隐隐作痛,这些都可能是肝损伤或横纹肌溶解的警告信号。如果你每3-6个月查一次肝功能和肌酸激酶,就能早发现、早处理。

第二要:晚上吃药更有效。

阿托伐他汀虽然半衰期比较长,但胆固醇的合成大多发生在夜间。睡前服用,更贴合人体生理节律,降脂效果更好。这点在《中国成人血脂异常防治指南》中也有明确提出。

第三要:饮食配合不能少。

你吃着药,天天大鱼大肉、奶茶冰激凌不离手,那药效可就白搭了。阿托伐他汀是“降脂工具”,不是“垃圾食品护符”。适量吃富含膳食纤维的蔬菜,比如芹菜、苦瓜、燕麦,可以帮助药物更好地发挥作用。

“3不要”:这三件事千万别做,做了可能出事

“3不要”:这三件事千万别做,做了可能出事第一不要:和葡萄柚一起吃。

这不是迷信,而是有科学依据的。葡萄柚中的某些物质会抑制肝脏代谢阿托伐他汀的酶,让药物浓度升得太高,增加副作用风险。美国FDA也多次提醒:服用他汀类药物时,应避免葡萄柚汁。

第二不要:自作主张加量或换药。

不少人看着胆固醇没降下来,就自己把剂量从10mg加到40mg,或者换成别的药。这样做非常危险。不同的他汀药物在代谢路径、作用机制上有差异,剂量增加也要逐渐调整。

第三不要:一停药就不管了。

还有一部分人,吃了一段时间觉得“胆固醇降下来了”,就停药了,之后几年都不管。结果几年后突然心梗送进ICU。阿托伐他汀不是“治好就停”的药,它更多是“控制病情、预防复发”的长期药物。

药物之外,还得看“人”的因素在一些老年群体中,有种普遍的观念:“吃药伤肝伤肾,能不吃最好”。这种想法源自对药物副作用的恐惧,甚至还有人相信“中药清脂更安全”。但现代他汀类药物的安全性已经有大规模研究证实,只要规范使用,风险是可控的。

2023年一项发表于《中华心血管病杂志》的研究,分析了超过10000名患者的数据,发现规律服用他汀类药物的患者,其心梗、卒中的风险显著低于不规则服药者。

也不能忽视社会层面的困难。有些老年人独居,记性不好,常常忘了吃药;还有些人因为药价问题,不愿长期服用。

我们在临床上越来越多地强调“个体化用药”和“医患共决策”,也就是说,医生要跟患者一起商量:这个药你能不能坚持吃?有没有副作用?生活上能不能配合?

吃对药,比吃药更重要

吃对药,比吃药更重要阿托伐他汀这个药,本身不是“毒药”,也不是“灵丹妙药”。关键在于:你是不是该吃,你怎么吃,你吃的时候有没有注意细节。

记住这句话:他汀吃得对,血管才稳当;吃得不对,问题可能更多。

“3要3不要”,是用药的提醒,更是你为自己身体做出的认真选择。

以上内容仅供参考,如有身体不适,请咨询专业医生;喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。

参考文献:

中华医学会心血管病学分会.中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)[J].中华心血管病杂志,2016,44(10):833-853.

王伟,张丽,李强等.他汀类药物长期使用安全性研究进展[J].中华内科杂志,2022,61(5):389-394.

陈浩等.他汀类药物对高危人群心血管事件的防控作用[J].中华心血管病杂志,2023,51(3):215-220.