后周显德六年(959年)也就是周世宗柴荣在位的最后一年,这位号称五代第一明君的皇帝开始了御驾亲征北伐契丹(辽国),为期仅仅42天,战绩是相当辉煌,连收三关三州。本来周世宗柴荣打算乘胜夺取幽州,结果因突发疾病而班师回朝,想来如果不是柴荣突发疾病的话,那么后周与契丹在幽州城下的对决肯定是一场载入史册的惊世之战,然而历史没有如果,这场决战终究没来,燕云十六州的难题终究没在柴荣手中解决,更是在后来成为宋朝挥之不去的噩梦。

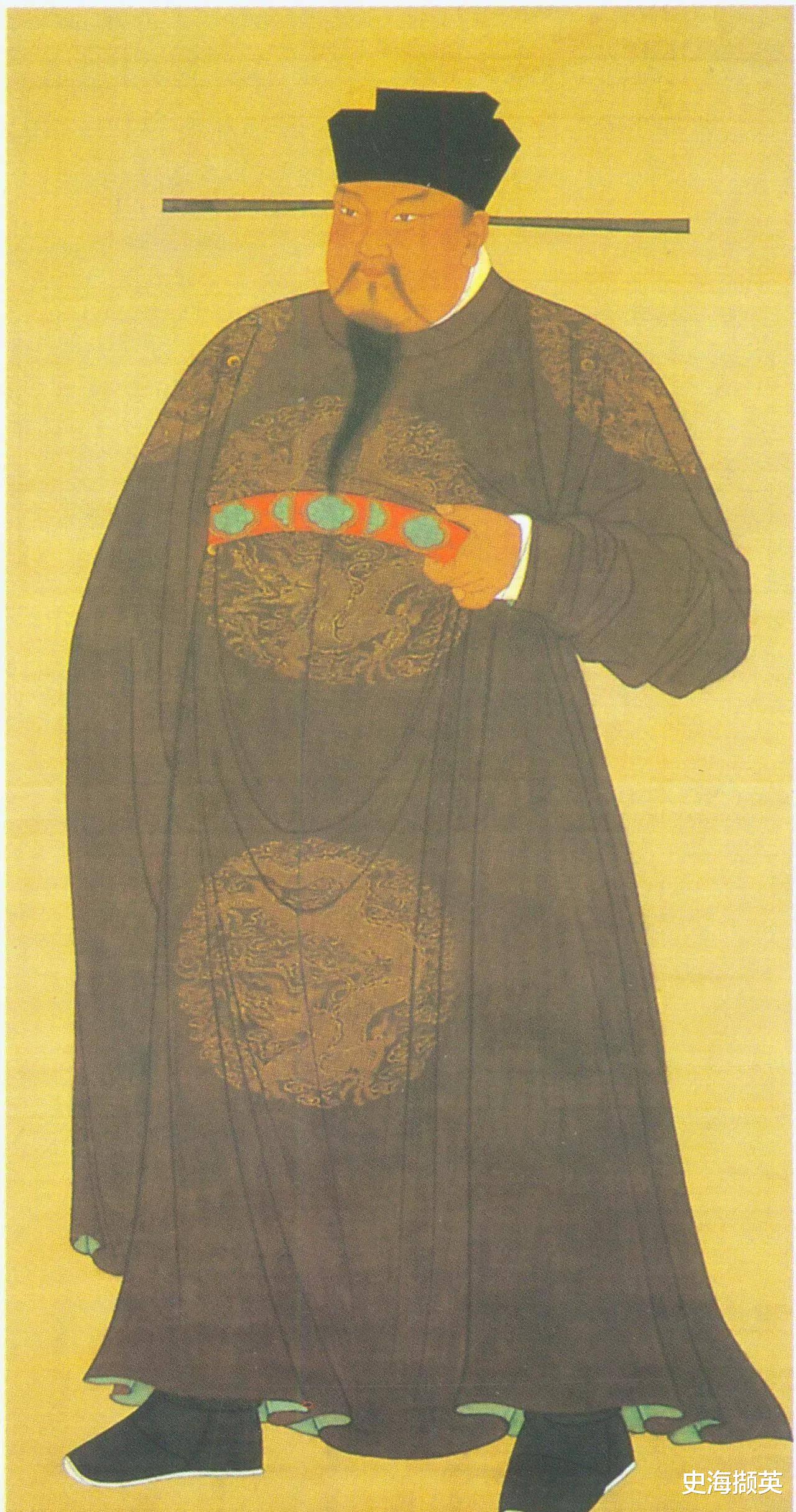

柴荣遇疾返回以后不久便病崩,到了次年建隆元年(960年)的一天,后周军事权臣赵匡胤(927年3月21日——976年11月14日)在一帮兄弟的拥护之下“黄袍加身”成为天子,接着逼迫后周孤儿寡母让位于他,随后北宋建立,赵匡胤成为宋太祖。

宋太祖继承了后周世宗柴荣留下的丰厚的政治、经济、军事等遗产,也为北宋统一奠定了基础。

当然,赵匡胤得到的不是一个统一王朝,摆在他面前的是一个四分五裂的混乱局面:北方后契丹人建立的大辽和北汉,南方有吴越、南唐、南汉、荆南、南粤等割据政权,西南有后蜀。他们割据一方,对宋太祖赵匡胤来说,始终是一个威胁。

因此,宋太祖赵匡胤得到江山后,面临的一个首要问题就是如何荡平这些割据政权,或者说将他们置于宋朝的有效控制之下,这其实是一件十分棘手的事情。

不可否认,在四分五裂的割据势并峙的中国大地上,辽和宋是两个力量最强、最具备统一中国条件的国家。

北宋初期形势图

就辽和宋而言,辽国的经济、军事力量又显然占优势,而宋王朝由于建国不久,在国力方面处于劣势。

北宋建国时,辽已立国四十余年,幅员广阔,五谷常常丰收,人口繁殖很快,经济实力远比深受五代战乱之害元气未复的宋强大。再从军事实力上来看,辽国当时拥有军队五十万,而宋只有禁兵十九万,差距是非常大的。

面对这样的形势,怎样做才能统一天下呢?为这件事,宋太祖常常夜不能寐。

建隆元年(960年)八月,赵匡胤即位不久,就开始“密访策略”,向大臣们征求意见。

喜欢历史的朋友可能知道,宋太祖赵匡胤建立宋朝之后曾经与赵普有过一次“雪夜定策”,参与人可能还有后来的宋太宗赵光义。“雪夜定策”的主要内容就是“先南后北”的统一中国的策略。在这个策略的引导下,宋朝经过了太祖和太宗两代皇帝的努力,才把宋朝局促的地盘逐渐扩大,完成了中原地区的基本统一。随后,宋太宗赵光义才得以向北进军,消灭了蕞尔小国北汉,然后再两度大规模北伐契丹,企图收复燕云十六州。

如果燕云十六州顺利收复,那么宋朝还真的可能“复汉唐旧疆”。但是,两次大规模北伐(太平兴国北伐和雍熙北伐)都以宋朝惨败告终,这也导致了两宋三百多年始终处于被北方强盛政权的压制状态之下。那么,宋太祖赵匡胤指定的“先南后北”策略真的错了吗?

赵匡胤作为一代雄主,他制定这个宏伟的策略当然不是因为自己一时冲动,毕竟,这个策略一共执行了长达二十年之久。在制定这个策略之前,赵匡胤至少曾经与三位大臣一起商讨。最初,赵匡胤是想先解决北方的问题——也就是先除掉最强大的敌人。但是在这三位大臣的建议以及自己的思考之下,赵匡胤改变了主意。

魏仁浦

魏仁浦是周世宗柴荣临终指定的托孤大臣之一,他在宋朝初期继续担任宰相职务。“开宝二年春宴,太祖密谓仁浦曰:‘朕欲亲征太原,如何?’仁浦曰:‘欲速不达,惟陛下慎之。”

张永德是后周太祖郭威的女婿,也是周世宗柴荣执政时期的权臣(殿前都点检)。柴荣临终时,为了防止权臣篡位而将张永德调离京城,让赵匡胤接替了他的职位。宋朝建立之后,张永德被任命为武胜军节度使。赵匡胤曾经询问张永德“并、汾之策”,张永德认为:“太原兵少而悍,加以契丹为援,未易取也。臣以每岁多设游兵,扰其农事,仍发间使以谍契丹,绝其援,然后可下也。”

赵普是赵匡胤前期最倚重的大臣,赵匡胤与赵普的这次会谈便是著名的“雪夜定策”了。“开宝二年二月,命曹彬等伐北汉。上亲征,三月围太原。初,上雪夕幸普第,曰:‘一榻之外皆它人家也。’又曰‘欲收太原。’普曰:‘太原当西北二边,使一举而下,则边患我独当之。何不姑留之?以俟削平诸国,彼弹丸黑子之地,将何所逃乎?’”

从赵匡胤与这三位大臣的会谈中可以知道,赵匡胤一直强烈地希望能够先平定北方小国北汉,而北汉实际上代表的是契丹的势力,与北汉开战,也就意味着宋朝必须进入一级戒备,随时准备与契丹大规模交锋。但是三位大臣都不建议先对北方用兵,一方面是因为现在宋朝刚刚立国,时机不成熟;另一方面则是因为北汉蕞尔小国,是迟早要被收复的,而南方则有大量割据势力,需要优先处理。

在这种情况下,赵匡胤最终决定了先南后北。

后世往往将赵匡胤与柴荣进行对比,认为柴荣曾经主张“先北后南”,因为他是在北伐途中驾崩的。但是,人们只是看到了他北伐的一面,却没有看到他的整体布局——《新五代史》中记载:“是时,世宗新即位,锐意征伐,已挠群议,亲败刘旻于高平,归而益治兵,慨然有平一天下之志。数顾大臣问治道,选文学之士徐台符等二十人,使作《为君难为臣不易论》 及《平边策》,朴在选中。而当时文士皆不欲上急于用武,以谓平定僭乱,在修文德以为先。惟翰林学士陶谷窦仪、御史中丞杨昭俭与朴皆言用兵之策,朴谓江淮为可先取。世宗雅已知朴,及见其议论伟然,益以为奇,引与计议天下事,无不合,遂决意用之。”

柴荣

也就是说,周世宗柴荣早就和王朴达成了共识,他们采取的也是“先南后北”的策略,只不过后周在进攻南唐之时,受到了南唐与契丹的夹击。所以柴荣不得不调整方向,先给北方的契丹一点颜色看看,其整体策略依然是优先平定南方。

荣接受了大臣王朴的建议,要兼并分立的诸国:“攻取之道当先其易者”。说白了就是先南后北(先易后难)的混一之道,因此后周当时连年对南唐用兵,将南唐江北州郡全部攻占。

说起来这个王朴也是一个很有能力之人,宋太祖赵匡胤篡周立宋以后,曾经这般评价过王朴:“此人在,朕不得此袍著”。可见对其评价很高。

当然除了这个先南后北混一的政策之外,周世宗柴荣也没有忘记针对契丹的开边之策,可以说柴荣两者都重视。因此到了显德六年(959年),柴荣抓住时机以后,马上灵活地先不再先南后北,而是北伐契丹,当然战绩是很不错的,如果周世宗最后没有英年早逝的话,那么可以预见他的政策肯定会改为先北后南的。

宋太祖赵匡胤在建隆元年(960年)篡周立宋以后,曾向弟弟赵光义这般说道:“中国自五代以来,兵连祸结,帑廪虚竭。必先取西川,次及荆广江南,则国用富饶矣”。可以说赵匡胤的这个先南后北(先易后难)的统一政策,很明显就是沿用了后周“攻取之道当先其易者”的政策,同时加以改进,不只是先难后易,而且重点发展经济以支持统一事业,因此宋太祖赵匡胤的计划之中,是从长江上游富庶的后蜀入手,最后再及于南唐,当然具体实施过程中,宋朝根据实际情况是先用兵于两湖地区。

赵匡胤

当然宋太祖赵匡胤也一定程度上沿用了周世宗柴荣重视“开边”的政策。只不过赵匡胤的“开边”政策,相对于保守,偏向于稳重。并没有趁机北伐,而是针对契丹卵翼之下的北汉进行了两次进攻。

第一次是开宝元年(968年)和开宝二年(969年)两度进攻北汉。

宋太祖赵匡胤趁着北汉小朝廷的新主刘继元刚刚登基,朝廷内部局势混乱的时机,因此领兵去攻击北汉,兵围太原,结果是契丹发兵援助北汉,赵匡胤乃班师。后来再度进攻北汉,依旧被契丹援军所败。

第二次是开宝九年(976年),也就是宋太祖赵匡胤在位的最后一年,宋朝兵分五路讨伐北汉,契丹再次发兵援北汉,因此宋军又无功而返,这年冬天,宋太祖赵匡胤便驾崩于“烛影斧声”的千古谜题之下,也意味着赵匡胤时代对于北方的尝试用兵到此为止。

所以整体来说宋太祖赵匡胤和周世宗柴荣的统一政策都一样,都是先南后北(先易后难),同时并没有忘记针对北方契丹的“开边”,只不过宋太祖赵匡胤比较保守,并没有进行北伐,而是主要试探性攻击契丹卵翼之下的北汉,成功了就扩大战果,失败了就转移目标。

所以说这二人的主张其实是一样的,并非存在周世宗柴荣非要先解决契丹,宋太祖赵匡胤非要最后解决契丹的对立思路,只不过随着后续的发展,周世宗柴荣将先南后北(先易后难)这个统一政策调整成为先北后南的政策,所以才给人这种印象罢了。

赵匡胤

虽然说宋太祖赵匡胤和周世宗柴荣的主张都一样,但宋太祖赵匡胤无疑是很保守的,只以攻击北汉为主,并没有北伐,真的只是偏于稳重保守吗?

其实原因主要在于宋太祖赵匡胤很了解契丹的实力,因为周世宗柴荣北伐契丹的时候,赵匡胤是每一役都参加了,所以他很清楚契丹的实力和当时的局势。因此赵匡胤认为“当今劲敌,唯在契丹”。所以觉得单凭自己所掌握的地盘和资源与契丹打硬仗,并且夺取燕云十六州是不太现实的,因此他计划先统一其他分裂势力,扩大地盘和资源,进行资源调整,最后再与契丹这个劲敌硬碰硬的进行硬战,再夺回燕云十六州。

所以赵匡胤虽然在位时期念念不忘与臣子讨论如何收复燕云十六州的事情,但并没有付诸行动,而是选择了先南后北(先易后难)的战略计划。

当然赵匡胤的担忧还是有一定道理的,像赵匡胤第一次对北汉发动攻击时,正是契丹“睡王”辽穆宗被近侍所杀的前后时间,按说是契丹内部最混乱的时期,结果是北宋的军队两次在太原城外被契丹所打败,这说明赵匡胤对自身实力还是清楚得很,北宋当时还打不过契丹的,因此没有北伐。

所以说周世宗柴荣后来先北后南的主张并没有错,因为这是人家顺势而为的选择,灵活地将先南后北(先易后难)改为先北后南。而宋太祖赵匡胤先南后北(先易后难)的主张也没错,因为他清楚北宋当时与契丹的差距,所以没有选择北伐。

赵匡胤

当然还有一个重要原因,就是赵匡胤驾崩得有些突然。如果赵匡胤多活几年,那么将其他分裂势力收复以后,肯定会御驾亲征的北伐契丹的,到时候说不得会有一个全新的局面。

不过宋太祖赵匡胤这个开国皇帝对于终宋之世没有收复燕云十六州,其实也有着难辞其咎的责任。因为自宋太祖赵匡胤开始,为了防止武将反叛从而出现晚唐藩镇割据的局面,因此进行了崇文抑武政策,使宋朝军队战斗力大幅度下降,因此对外战争简直是一部屈辱史。

尤其是宋太宗赵光义时期,更是加深崇文抑武的政策,不只是闹了“将从中御”的笑话,而且宋太宗赵光义这个文人御驾亲征更是使军队战斗力进一步下降,这样一来,北宋两次北伐收复燕云十六州的失败,其实也在意料之中。

所以说宋太祖赵匡胤的先南后北的主张的确没错,但他的错在于重文轻武的政策,还有继承人宋太宗赵光义是个不知兵的文人皇帝,因此宋朝不只是在开国初期最具优势的情况下没有收回燕云十六州,而且是终宋之世都没有收回燕云十六州。南宋的陆游都认为:“中国先取蜀、南粤、江南、吴越、太原,最后取幽州,则兵已弊于四方,而幽州之功卒不成。故虽得诸国,而中国之势终弱。”清朝的王船山也说:“向令宋祖乘立国之初,兵狃于战而幸于获,能捐疑忌,委腹心于虎臣,以致死于契丹,燕云可图也。”

其实,关于宋太祖的雪夜定策制定的先南后北的战略历来被很多人争论不休。有的人认为太祖皇帝的眼光长远,有的人却认为宋太祖失去了平定北方的大好时机。但是,如果客观来看,太祖的这一政策其实十分正确。

单单从历史发展角度来说,北伐很少成功,但南征的成功率却很高,所以,仰面杀敌和下山冲锋不是一个概念。如果从实力来说,北汉和契丹多是骑兵,而大宋建立的主要力量还是步兵,这样对比短板就很明显了。而南方多是步兵,所以南方打起来更加容易,也更符合大宋的实际情况。

最后,还可以看看先打南方给大宋带来的影响,正是因为有了南方的平定和安宁,江南和岭南的财富才能源源不断地输送到东京汴梁,汴河的水运才能有声有色,《清明上河图》,《东京梦华录》才有了他们真实且精致的感觉。

现代史学家普遍认为,大宋经济富庶,其实这里的一个很大原因就是因为江南或者说是汴河对于整个大宋经济的带动作用。从这一点看,先打南方也是没有错误的。

赵匡胤

只不过,太祖皇帝天不假年,50岁就过世了,否则,以太祖皇帝之用兵用人,相信应该可以平定天下,建无上之功业。可惜,大宋的武功辉煌在太祖一朝戛然而止,后期君主大多比较文弱,给人以无限的遗憾与感伤。这可能就是历史最耐人寻味的地方了吧。

正所谓以史为鉴,周世宗柴荣和宋太祖赵匡胤的不同选择背后的细节历史,其实说明了很多事情并没有表面上这么简单,所以切勿武断地评价一件事,最好要全面了解,要客观面对其中的对与错。

流星殇

赵匡胤就是不如柴荣,只不过柴荣死得太早