(续接上文·辽韵古建与百态佛塑)

南北罗汉堂的正中甬路上有一座为六角两级单檐石塔,陀罗尼经幢身立于须弥座上,呈六棱柱状。此经幢建于辽道宗寿昌元年,即 1095 年,距今已有 900 多年历史。

经幢基座为须弥座,上雕多重莲瓣,莲瓣线条流畅自然,造型优美;六棱幢柱上雕刻有陀罗尼经咒与立塔年月,经文雕刻细腻,字迹清晰可辨,虽历经千年风雨,但依然保存较为完整,具有很高的历史和艺术价值。上层雕刻佛像四尊,分别为东方阿閦佛、南方宝生佛、西方阿弥陀佛、北方不空成就佛,佛像虽有所损,但基本保持原貌,佛龛上刻有 “东方阿閦佛” 字样。幢顶是覆钵承莲台接宝葫芦。

在佛教中,建造陀罗尼经幢被视为一种积累功德、祈求福祉的行为,能够帮助人们死后不堕恶道,不受地狱、阎罗王界、阿修罗身恶道之苦,同时也表达了人们对佛法的信仰和追求,希望通过经幢的力量获得诸佛的庇佑和加持,不退转于无上正等正觉。

石经幢的东侧,观音殿后有一砖雕小拱门,砖雕工艺精湛,门楣、门框、门簪等部位都有细腻的雕刻图案,是连接观音殿与后面罗汉殿所在院落的通道,引导着游客从观音殿进入到后面的院落,参观罗汉殿以及其他相关建筑,是游客游览华严寺下寺时的一个重要路径节点。

从大同华严寺观音殿后穿过那精巧的砖雕小拱门,一幅古朴的画面便映入眼帘。石经幢静静伫立在不远处,它历经岁月沧桑,却依旧散发着独特的韵味。石经幢的基座稳稳扎根于地面,雕刻着精美的莲瓣,层层叠叠,线条圆润流畅,虽有磨损,但更添几分历史的厚重感。

观音殿始建于明代,采用单檐悬山顶式屋顶,面阔三间,进深三间,结构简洁,制作精良。

殿内正中供奉着十一面观音,像高4.4米,菩萨头戴有十一个头面的宝冠,前面为圣菩萨面相,左边三面为愤怒相,右边三面为慈悲相,背后一面为大笑相,最顶上为阿弥陀佛化相。采用了通体贴金的装饰手法,金光耀眼,气韵生动。

十一面观音像两侧各立一胁侍菩萨,与观音像共同构成了主尊造像组合。

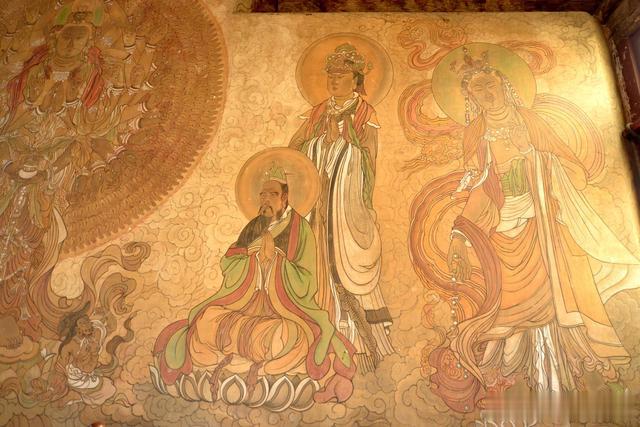

殿内两侧的壁画为《千手千眼观音》图,现代制作,仿制敦煌莫高窟第3窟南壁元代《千手千眼观音图》。

壁画千手千眼观音像,观世间一切事物、度一切众生,广大圆满、没有障碍。在色彩运用上采用大面积温暖的亮灰色,小块的亮白色裙裾飘带,土红色和淡绿色做服饰点缀,色调清淡典雅,线条精致微妙,营造出静穆庄严的宗教氛围。

观音殿正前方的石拱桥和月牙池为明代万历年间修建,原本作为放生池使用,现仅作观赏之用。石桥两侧距池约百步左右,有两株树龄二千多岁的古树,分别是枫树和榆木,树冠硕大,三四人合抱,枝繁叶茂。

观音殿前是是1990年按原样重修的月牙池,池呈两个半圆形,象征着佛教教化流行,池上建有石桥,类似文庙的泮池,体现了佛教与儒学的融合。池畔垂柳依依,小桥、曲槛精雕细琢,错落有致。

月牙池上建石桥,石桥两侧距池约百步左右,有两株树龄二千多岁的古树,分别是枫树和榆木,树冠硕大,三四人合抱,枝繁叶茂。

穿过石桥便是始建于辽代的下华严寺山门,山门面阔五间,进深三间,单檐庑殿顶,规模较大,整体色彩以木材本色为主,搭配红、黑等传统色彩装饰门窗、梁柱等部位,简洁而协调。斗拱、枋木等部分或许有彩绘点缀,为其增添古朴典雅之感。

华严寺山门悬挂着郭沫若题写的“下华严寺” 牌匾高悬于山门之上,是下华严寺的显著标志。受战争影响,寺院部分建筑损毁。金天眷三年(公元 1140 年),华严寺重建,山门也可能在此时得到了修缮和维护。明成化、万历年间,华严寺一分为二,各开山门,下华严寺开始有了独立的山门。下华严寺的山门也是整个华严寺的出口。

(全文结束)

拍摄于2024-04-11

感谢您的关注与观看!