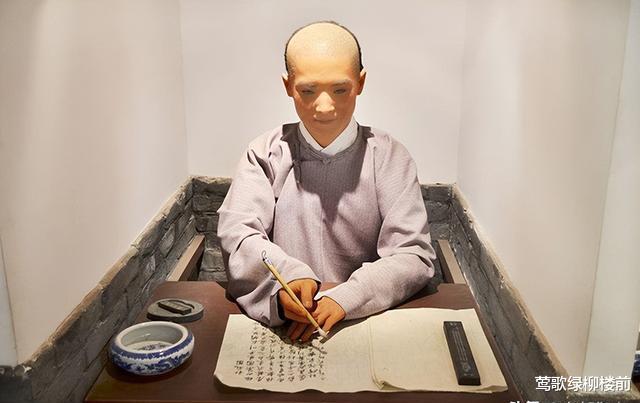

在科举考试体系中,秀才乃功名层级里的最低阶,官方称谓为“生员”。尽管部分读者对秀才相关事宜有所认知,例如其享有免除自身赋税、面见知县时无需行礼等特权。然而,鲜有人知,于清代,获取秀才功名实则颇具难度。

【秀才并非是终身制】

据非详尽统计,清代秀才群体规模颇为庞大,其数量几近百万之巨。然而,在这众多秀才之中,于科举进阶之路上,能够擢升为举人乃至进士者,实乃凤毛麟角。绝大部分秀才,终其一生,皆难以在科举考试体系中实现更高层级的跨越。

在历史的演进过程中,无论处于何种朝代,依据经济学原理,当某类事物数量庞大时,其价值通常会相应降低。就古代的秀才群体而言,朝廷在赋予他们诸多政治权益的同时,亦会通过一系列策略对其进行约束。

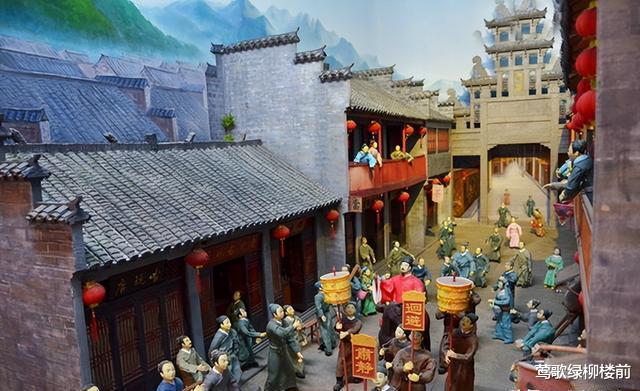

在清代的人才分级体系下,秀才细分为廪生、增生与附生三类。其中,廪生享有特定的财政资助。不仅如此,于县试、府试及院试等科举入门考核中,廪生肩负为童生提供担保之责,借此获取颇为可观的担保费用。

在古代科举体系中,廪生、增生与附生虽同属生员范畴,却有着不同的地位与晋升机制。廪生享有一定廪饩,即由官府供给膳食,若出现廪生名额空缺,增生虽未获官府廪饩待遇,却具备替补资格。而附生作为最初通过院试的生员群体,是进入生员阶层的起始阶段,无论何人,皆需由此起步开启科举之路。从层级划分角度而言,可将廪生视作高阶生员,增生列为中阶生员,附生则为初阶生员。

在清代,秀才等级的评定以及秀才身份的存续与否,取决于每三年举行两次的“岁试”。此考试在官方规制中占据关键地位,彼时便流传着“秀才好当岁试难考”这一颇具代表性的论断。

依据定制的科考规制,各省学政履新首年,需针对本省秀才开展一场预考,以检验其学业水平。此次考核结果依优劣划分为六等。需着重指出的是,荣登一等之位颇具难度,通常每个县仅有寥寥数人至十余人能够获此佳绩。

在古代科举体系中,廪生若欲维系其享有朝廷廪饩的特殊权益,于岁试考核中,成绩须达三等及以上。一旦岁试成绩评定为四等,该廪生之资格便会被褫夺。而对于平日里懈怠学业、疏于文章研习者,若岁试成绩竟至六等,不仅廪生资格不保,就连秀才这一身份亦将被撤销。

在清代,岁试制度始终得以严格施行。于彼时全国数量众多的秀才群体而言,岁试犹如一道严苛关卡。据统计,众多秀才皆因在岁试中铩羽而归,进而丧失了秀才身份。

据文献所载,每至岁试举行之际,秀才群体皆处于高度紧张之精神状态。以嘉庆年间为例,彼时浙江仁和县,有一位年事已高的王姓秀才,正与同届学子把酒言欢之时,学政即将举行岁试的通知突如其来。

彼时,在场诸位秀才闻得相关消息,皆惊惶失措,刹那间纷纷起身,场面一片混乱。而王秀才却稳坐如磐,仿若一尊坚毅雕像,其同年见状,心中皆生敬畏之情。未料,这位年长的王秀才,在听闻岁试讯息后,情绪陡然过激,气血上涌,最终竟就此溘然长逝。

【符合条件的可以赐给“铁帽子秀才”荣誉】

“铁帽子秀才”这一称谓,系由御史自行拟定,以官方表述而言,即“告给衣顶”。此词汇首现于御史文章,鉴于其具有特定历史背景与含义,故有必要向各位予以阐释说明。

告给衣顶,作为朝廷施行的一种安抚性举措,乃是面向屡试未中且身染疾病之生员所授予的荣誉称号。该制度肇始于明朝万历时期,至清代,不仅将其传承下来,还加以拓展完善,正式将其载入则例,使之成为固定制度。

顺治初年颁行规定:于诸生之优恤事宜,初入庠序者,可免除自身之徭役。入学满三十年,或虽未届三十年但年齿已达七十者,可豁免岁试与科试,且终身保有生员之冠带。

然而,在该规定的施行进程中,显露出了其存在的缺陷,具体表现为准入门槛设置过低,致使众多虽符合既定条件却德行欠佳的秀才亦获取了此项殊荣。鉴于此,时隔数载,朝廷对相关标准予以重新厘定,增添了“生员如无违碍”之条款。

即便如此,告给衣顶这一制度仍暴露出诸多弊端,大有泛滥之态。康熙初年,针对告给衣顶制度实施了重新规制,以提升准入标准。具体而言,“对于年事已高的生员,若其已参加科考,或因某些事务悬而未决、身着青衣、被发往社学,以及品行不端者,均不准给予衣顶。”

具体而言,在科举制度相关规定中,存在如下限制:于乡试中初涉却未获中式者,身负讼案且尚未审结之人,以及在岁试中位列五、六等,因而遭受降为青衣或发社惩处者,此三类人群均被明令禁止授予衣顶。

或有读者对“青衣”与“发社”之概念认识模糊。所谓“青衣”,乃生员于岁试时成绩列居五、六等,从而丧失穿戴秀才服饰之资格;而“发社”,指生员岁试成绩处于五、六等且犯有过错,虽仍保有秀才身份,却不得留于府学、州学或县学继续深造,仅能转至“社学”修习课业。

由此可见,获取告给衣顶这一殊荣存在一定程度的难度,并非单纯依赖年事渐高后频繁参与科考便可达成。事实上,唯有于府州县学严谨投身岁科试,成绩较为可观、品行端正之人,或身患疾病的学子,方具备获取此荣誉的资格。

唯有如此,方可维系告给衣顶的纯粹性,使之成为一项终身无需再行考核的殊荣。然而,告给衣顶并非毫无限制条件,获得该荣誉的生员,自获此荣起,便终身丧失参加乡试的资格。