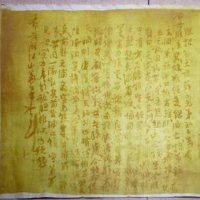

在清华大学的档案里珍藏着一张毛泽东主席亲笔题写“清华大学”的原件,纸上四竖两横地一连列着六遍“清华大学“,将纸横过来,最上头还有一行圈起来的小字,语气谦逊地建议“右下草书似较好些”。

这是毛泽东主席在1950年6月应清华师生所邀的认真回应。

清华大学一共有三代校名题字,都分别对应着清华大学的不同重要历史阶段,每一阶段都对应着中国历史上的每一次巨变。

那桐题字“清华学堂”

事情得从清道光年间说起,道光皇帝赐了一座漂亮的“熙春园“给自己三弟,而三弟无后,道光帝将五子奕誴过续承嗣,奕誴继承了这座园子,故而这片园子在当时又被称为”小五爷园”。就是现在清华大学工字厅、怡春园这一片。

咸丰登基后,一次到弟弟的园子中游玩时,一时兴起觉得这就该是全京城最好的园子,没有之一,所以赐名清华园,取自原明朝时神宗年间京师第一名园-清华园,这也是清华大学名字的起源。赐书的匾额至今完好,挂在工字厅大门的门廊上。

清华园原来是明朝神宗时代的京师第一名园。由神宗外祖父李伟所建,据记载规模宏大,建筑精美,山水景观独特,奇花异草植被丰富,在当时颇具盛名,。然而到康熙年时已经完全荒废,后人只闻其名不见其美。

1900 年,那是一个黑暗的年份,八国联军如恶狼般侵略中国,清政府在列强的坚船利炮下,被迫与十一国签订了丧权辱国的《辛丑条约》,巨额的赔银高达四亿五千万两,其中美国分赃所得三千二百多万两。这笔沉重的赔款,如同压在中华民族身上的一座大山,让百姓们陷入了无尽的苦难之中。

但在 1904 年,事情出现了一丝转机。经过艰难的谈判交涉,美国政府终于不情不愿地同意将赔款的一部分,自 1909 年起至 1940 年止,逐年按月 “退还” 给中国,但是指定这笔款项中国必须要用于文化教育事业。

这时被西方列强坚船利炮打怕了清政府终于认识到现代科技的厉害,决心遣派学生出洋学习先进科技。

在这背景下,1909年7月,清政府外务部、学部合作设立游美学务处,用这笔款项设立游美肄业馆,专门负责派遣学生赴美留学一切事宜。1909 年 9 月,游美学务处暂在北京东城侯位胡同民房一所办公,同时开始规划考选学生、遣送出洋等事宜,并着手选新址建校。

最后选中了清华园作为游美肄业馆。

1911 年 4 月 9 日,清政府批准将游美肄业馆改名为清华学堂,并订立章程。游美学务处总办周自齐兼任清华学堂监督。

将由慈禧太后的宠臣,同族的军机大臣叶赫那拉.那桐题字“清华园”和“清华学堂”挂上。

4 月 29 日,照搬美国学堂实行办学的清华学堂在清华园开学。

那桐在当时京城是出了名的生活奢靡、贪腐成性。在《辛丑条约》上的签字就有他的一份,与李鸿章的无可奈何不同,他完全置家国于不顾,只想着怎么趁此借机再大捞一笔进口袋,疯狂敛财。

然而就在同年11月就因武昌起义爆发和办学经费被清政府挪用,不得不停课。

谭延闿题名 “国立清华大学”

1912 年 10 月,停课的清华学堂迎来新生,由民国政府接手,更名为清华学校。自此,它归北京政府外交部管辖,校长也由外交部任命。这所学校拥有独特的学制,长达 8 年,分为中等和高等两科。高等科的学生毕业后,通常能够顺利插入美国大学的二、三年级继续深造,为学子们打开了通往国际学术殿堂的大门。

时间流转到1916 年,清华学校怀揣着更大的梦想,提出要筹办大学的计划,并得到外交部的批准。

1925 年,清华学校设立大学部,新招学生不再是留美预备生,称新制生;原有学生归于留美预备部,称旧制生。一个具有深远意义的研究院诞生了,它是成立大学院的预备机构,仅设国学科,也就是闻名遐迩的 “国学研究院”。吴宓担任研究院主任,王国维、梁启超、赵元任、陈寅恪等大师级人物纷纷出任导师,他们犹如璀璨星辰,照亮了清华学术的天空。

1928 年,南京国民政府在形式上完成全国统一后,清华学校成功升级改办为大学,更名国立清华大学,改由教育部、外交部共管。后来民国政府决定,国立清华大学专属教育部管辖,校长由教育部提请国民政府任命。接下来清华大学校发展势头良好,不断完善院系设置,如 1929 年成立文、理、法三个学院,1932 年成立工学院等。

当时,全国各大学纷纷响应时代潮流,相继成立农学院。1933 年 6 月,国民政府教育部也下令让清华大学添设农学院。然而,清华校内并无多余空地可供使用,于是学校计划申请将圆明园划拨作为农学院的实验农场。但这一提议却遭到了圆明园佃户和北平市政府的强烈反对。不过清华大学一直希望能推进此事。

在当时的文化教育发展以及学校建设的大环境下,清华大学需要一个具有代表性的、能体现学校地位和特色的校名题写,以彰显学校的重要性和影响力。

谭延闿进入校领导的视线。谭延闿作为当时著名的书法家和政治人物,在书法领域有着极高的造诣。他的书法风格端庄大气、雄浑有力,与清华大学这所高等学府的气质和地位完美契合。而且,他在当时的政治和文化界具有相当的影响力和知名度。由他来题写校名,无疑可以为清华大学带来更多的关注和认可。

虽然谭延闿题写 “国立清华大学” 的具体时间没有明确的详细记载,但在 1933 年清华大学西校门建成之时,他题写的这几个字被庄重地镶刻在了门上。

而那桐的题字也随着被扫进历史垃圾堆的主人一起被弃用。

“国立清华大学” 这几个颜体楷书字,每一个都仿佛蕴含着无尽的力量,字字厚重,庄严雄浑,展现出了极高的书法艺术水准。这一题写不仅成为了清华大学历史发展过程中的一个重要印记,也生动地反映了当时的历史背景和文化氛围,见证了清华大学在那个特殊时期的成长与变迁。

毛泽东题字 “清华大学”

1948 年的冬天,北平城风云激荡。解放军东北野战军的步伐如滚滚春雷,挺进到了北平北郊,清华园的上空已然能听到隐隐的炮声。

在这紧张的局势下,清华大学等名校的命运牵动着无数人的心。而毛泽东,这位伟大的领袖,以其高瞻远瞩的眼光和对文化教育的深刻重视,在一个月内接连三次亲笔批示,紧急电令部队领导人一定要切实 “注意保护清华燕京等学校及名胜古迹”。这一道道指令,如同温暖的阳光,为处于战火边缘的学府带来了希望与安宁。

12 月 15 日,随着北平海淀、清华园的解放,清华大学迎来了崭新的曙光,开启了新的历史篇章。新中国的诞生,如同一股蓬勃的春风,吹遍了中华大地,也点燃了清华广大师生心中的热情之火。

解放后,清华教授张奚若,就任中央人民政府委员、全国政协常委等重要职责,仍心怀教育事业,他深知校名题字对于学校的重要意义,更明白毛主席在人民心中的崇高地位。于是,他带着清华师生员工的热烈期盼,特地向中央人民政府主席毛泽东转达了为清华大学题写校名的请求。

1950 年 6 月的一天,阳光明媚。毛主席在繁忙的政务之余,欣然拿起毛笔,准备为清华大学题写校名。他铺开一张不大的宣纸,面积比 K4 纸张大一些,眼神中透着专注与认真。只见他笔走龙蛇,一气呵成地写下了繁体字 “清華大學” 6 个字样。

宣纸上,上半部分排列着用行书题写的 4 个字样,字体飘逸而灵动,仿佛在诉说着历史的沧桑与变迁;纸下方并排着用草书题写的 2 个字样,笔势雄浑有力,似在展现着未来的蓬勃与希望。毛主席端详着自己的作品,略作思考后,特意在左上方纸边注明:“右下草书似较好些”,然后用线条将右下角的 “清华大学” 字样仔细勾划出,还在旁边画了两个小圈。这一笔一划间,都饱含着毛主席对清华大学的殷切期望和深深祝福。

但是清华大学在使用时并没有直接选取其中完整的一个组合,而是别出心裁地进行了挑选与集字重新组合,从而形成了新的校名题字。全面取代了谭延闿的题字。

其中,西校门和东校门的 “清华大学” 字体尤为引人注目。这两种字体中的每个字,都是从毛主席所题写的校名中精心选字重新组合而成的。

新的校名题字也标志着清华大学随着中国的新生而有了一个全新的开始。

如今,毛主席题写的原件被郑重地保存在清华大学档案馆。它不仅仅是一幅书法作品,更是一段历史的见证,见证了那个特殊时期毛主席对教育事业的关怀。

2014年《清华大学章程》将西校门字体确定为中文标准字校名。2019年4月,清华大学重修了校园题字,将所有标牌都进行了重修,统一成与西校门完全一致的名字和字体。

这些集字组合而成的校名题字,都承载着深厚的历史意义和文化价值。它们成为了清华大学的标志性符号,见证着学校的发展与变迁,也让每一个清华人在看到校名时,都能感受到毛主席对清华的关怀与期望。

激励着一代又一代的清华学子,在知识的海洋中奋勇前行,为祖国的繁荣富强贡献自己的力量。它如同璀璨的明珠,在清华大学的历史长河中闪耀着永恒的光芒。