抗战胜利后与罗隆基相识

抗战胜利后,重庆成为了全国的政治和军事中心,浦熙修的身影也频繁出现在新闻报道的第一线。那时,重庆市的街头巷尾充满了新闻人忙碌的脚步声。作为一名记者,浦熙修毫不犹豫地投身于这场历史性的谈判之中。

她的笔触敏锐而深刻,把握住了那一场谈判背后错综复杂的政治斗争,也逐渐在新闻领域内崭露头角。她所描述的国民党当时的种种表现,与她所见所闻形成鲜明的对比,使得她的报道更具影响力。

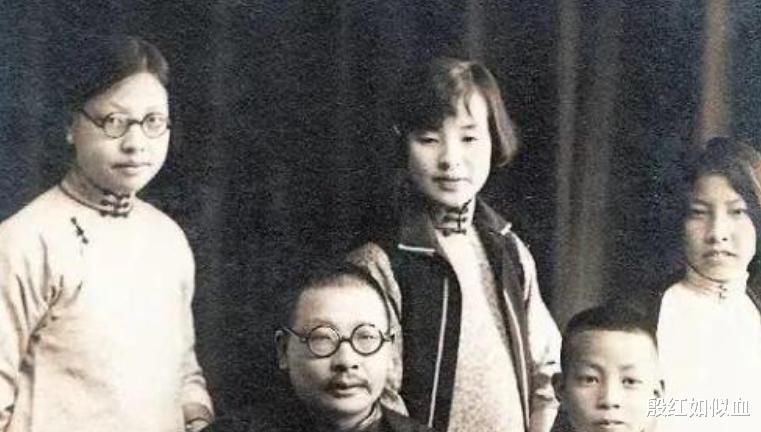

1946年的一次采访,让浦熙修认识了罗隆基。罗隆基,一个深受尊敬的爱国人士,具有强烈的社会责任感和政治敏感度,是民盟中的核心人物。那时的浦熙修,已经是一个在新闻领域小有成就的记者,她对于政治、社会变革有着浓厚的兴趣,而罗隆基的理想主义和政治见解深深吸引了她。在许多政治活动中,罗隆基的声音坚定且有力,他总是站在民主和公正的一方,强调国家的未来应建立在和平和共同发展的基础上。

浦熙修在与他深入交流后,发现自己对这种理想化的政治观念产生了认同。在罗隆基的引荐下,浦熙修加入了民盟。加入这个组织后,她的政治视野变得更加开阔,和许多志同道合的知识分子、社会活动家有了更多的接触。她的政治立场也开始有了更加明确的方向,而罗隆基在这个过程中无疑起到了至关重要的作用。

随着时间的推移,浦熙修和罗隆基的关系逐渐升温,二人开始有了更深的私交。在长时间的交流和合作中,两人相互支持,彼此的情感在无形中悄然滋长。

婚姻的变故与离婚

1947年,浦熙修与丈夫袁子英的婚姻逐渐走向了尽头。生活中的种种矛盾,尤其是价值观和人生追求上的差异,最终让这段婚姻变得无法挽回。经过深思熟虑,浦熙修做出了一个艰难的决定:与袁子英离婚。

离婚后的浦熙修将更多的时间和精力投入到工作中,她与罗隆基的关系也逐渐得到了更深入的发展。二人频繁的见面和长时间的交流让彼此的感情愈加深厚。虽然罗隆基的情感经历相对复杂,他曾经历过两次婚姻,并且有过其他的情感纠葛,但在与浦熙修的相处中,二人之间的情感逐渐稳固。罗隆基在感情上的纠结和复杂未曾影响浦熙修对他的爱,她对这段感情的投入深沉且坚定。

在这个过程中,浦熙修的坚持和信念始终未曾改变。她没有被罗隆基过往的情感历史所影响,而是全心全意地投入到这段感情中。罗隆基在她心中逐渐成为了最重要的人,她觉得自己在他的身上看到了与她相同的理想和追求。尽管他们的关系充满了波折,二人之间依旧坚守着彼此。尽管外界有时会对他们的关系产生质疑,浦熙修始终没有动摇人。

被捕与罗隆基的营救

1948年年底,浦熙修因在报道中揭露国民党腐败和参与民主活动而遭到了国民政府的逮捕。这一事件震惊了她的同行和社会各界。她被秘密关押在监狱中,身陷困境,面临着未知的命运。这个消息迅速引起了广泛关注,许多人对她的遭遇感到担忧,尤其是她的亲密朋友罗隆基。他对浦熙修的关心和支持从未减弱,得知她被捕后,罗隆基几乎是立刻展开了营救行动。

罗隆基通过自己在民盟中的影响力,寻求能够提供帮助的渠道。与此同时,罗隆基还得到了周总理的支持,这无疑是一个关键的转折点。在周总理的支持下,罗隆基开始通过更广泛的社会资源动用影响力,最终组织起了一场为浦熙修争取自由的营救行动。

经过70天的艰苦努力,浦熙修终于从监狱中走了出来。她被释放时,脸上带着感激的神情,尽管她的身体和精神都遭受了极大的摧残。监狱生活的艰苦让她的健康状况一度非常糟糕,身体虚弱,精神也显得有些崩溃。但即使如此,浦熙修并没有因此而放弃自己曾经坚持的事业。她并没有让自己完全沉浸在痛苦和压抑中,而是迅速投入到新闻工作中,继续从事揭露社会不公和时政黑暗的报道。

当她走出监狱后,浦熙修依然对社会的不公深感关注,始终坚信,揭露真相和坚持公正才是记者的责任。她继续以其敏锐的视角和坚定的立场,投身于报道工作中,致力于让公众了解那些被权力遮蔽的真相。

整风运动中的激烈冲突

1957年,中共中央发布《关于整风运动的指示》,这一决策迅速在全国范围内掀起了波澜。罗隆基在这一背景下开始活跃,他提出成立“平反委员会”,旨在检讨以往的“三反”、“五反”以及“肃反”运动中的一些失误。罗隆基认为,这些运动中存在许多错误和过激做法,应该给予一定的反思和纠正。他的提议引发了党内外强烈的反响。许多人认为,这种言论直接挑战了党的权威,甚至可能带来党内的分裂。在当时的政治环境下,这种声音显然是极为敏感和危险的,许多党内领导人对罗隆基的主张表示强烈反对。

罗隆基因此被指控为“章罗联盟”的核心人物,被标榜为中国资产阶级的大右派。这个标签无疑将他推向了风口浪尖,成为了整风运动中的主要攻击对象。随着运动的展开,越来越多的揭发和批判接踵而至,罗隆基身陷其中,成为了那一时期的政治牺牲品。

罗隆基的风波也波及到了身边的人,尤其是浦熙修。作为与罗隆基有着深厚感情的人,浦熙修自然无法置身事外。最初,浦熙修试图与整风运动的组织方保持一定距离,她坚持从实际出发,尽力避免卷入过多的政治斗争。她努力提出自己的看法,希望能够在运动中保持一种理性的声音。

随着整风运动的加剧,浦熙修最终也未能避免成为批判的对象。运动的压力让她处于了极为尴尬的境地。她开始被迫为自己辩护,并写下了《划清界限,参与斗争》一文。文章中,浦熙修试图表明自己与罗隆基的关系,并表态她并非支持罗隆基的某些极端立场,而是呼吁理性和客观的讨论。她表明自己愿意站在党和人民的一边,坚决拥护党的路线,愿意为党和国家的发展作出贡献。

这篇文章并没有为她带来预期的保护,反而被批为“不老实”和“两面派”。她的辩解被视为对罗隆基的一种袒护,甚至被认为是在为其找借口。

与罗隆基的决裂

随着整风运动的继续升级,浦熙修在巨大的政治压力下做出了一个极为震撼的决定。她撰写了一篇文章,题为《罗隆基是只披着羊皮的狼》。这篇文章被认为是对罗隆基最为直接和激烈的公开批判。在文章中,浦熙修毫无保留地揭露了罗隆基的一系列问题,细数他在政治立场和行为上的“错误”。文章措辞犀利,带有极强的指控性,甚至在最后明确提出要与罗隆基彻底切割,终止任何形式的关系。

罗隆基得知这篇文章后,愤怒达到了极点。他无法接受浦熙修会在这种情况下选择对自己发起如此严厉的批判。他指责浦熙修完全为了自保,将两人之间的私人情感带到了政治斗争中,利用这些敏感的信息来揭发和攻击他。

尽管罗隆基对浦熙修的批判充满愤怒和失望,但这并没有改变他在整风运动中的命运。他最终被定性为中国资产阶级的“大右派”,成为这场运动中被打击的主要目标之一。揭发和批判接连不断,他的政治生涯在这场风暴中彻底结束。

浦熙修虽然在政治上与罗隆基划清了界限,但她也未能逃脱这场运动带来的后果。她最终也被扣上了右派的帽子,成为了整风运动中的另一位牺牲者。

1966年,浦熙修被更为激烈的批斗所困扰,还因为多年积累的精神和身体上的压力,病情逐渐加重。在那些批斗中,她的病情被严重忽视,身体健康持续恶化。1970年,浦熙修因病在北京去世,享年60岁。