许定国在睢州诱杀高杰,这是南明弘光政权时期一件影响全局的重大事件。关于高杰的情况,在之前的内容中已有提及,而这里我们将重点探讨许定国的背景。

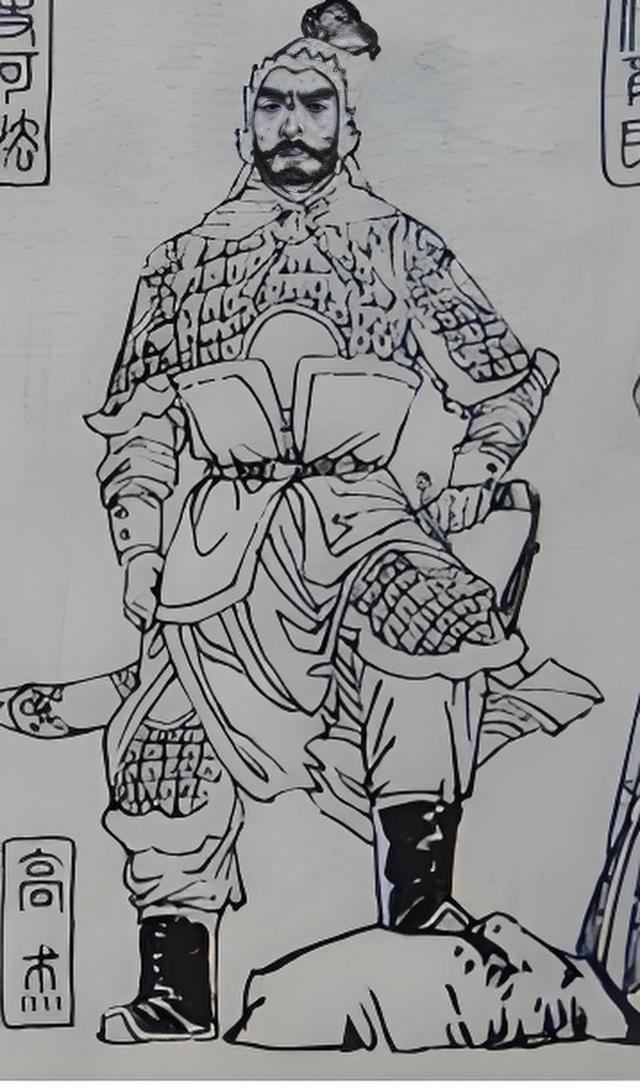

许定国,字肤公,河南太康人,出身贫寒,少年时便投身行伍。他以力大过人著称,据说能够双手举起千斤重的大钟,因此得名“许千斤”。早年,他在明朝辽东军中服役,后因在山东平定白莲教起义有功,被提拔为副总兵。

崇祯初年,许定国调任河南,大约从崇祯六年任职至崇祯十二年。在此期间,他主要与农民军交战,并取得了太康之战的胜利。不过,他的整体战绩并不突出,主要是与农民军周旋,但借此机会逐渐积累了个人势力。

后来,崇祯帝为了加强河南防务,设立了河南总兵一职,由原河南巡抚张任学担任,而当时暂代镇守之职的许定国则被调往山西。

直到崇祯十四年(1641年),许定国才正式被任命为山西总兵,此时他已经接近七十岁高龄。

不久,李自成在河南发起猛烈攻势,围困开封,明廷命令许定国率领五千精兵从山西奔赴河南支援。然而,许定国心存怠慢,向崇祯帝上疏,要求朝廷先发放赏银、绸缎和银牌。由于局势危急,明廷兵部满足了他的要求,筹集银两与物资运至山西。

许定国在收受财物后却迟迟不采取行动,当队伍行进至山西沁水时,他开始故意拖延行程,并私下煽动部下发动兵变。他以安抚为借口,在沁水地区长期滞留,观望局势发展,心中唯恐自己年迈体衰,最终丧命于河南的农民军之手。

不久之后,明朝兵科给事中上书弹劾许定国,指责他“凭借重赏心怀异心,率领援汴之师,暗中纵容士兵返回,假借招安之名,逍遥于黄河岸边”。

证据确凿之下,许定国被押送至北京,投入大牢,被判死刑。若处于平常时期,这位老将恐怕难逃在市井之中被处斩的命运。

然而,正值崇祯十六年,李自成领导的农民军在河南重创明军,随后直逼陕西,击毙明廷大帅孙传庭,接连攻占延安、榆林等地,随即转向山西推进。

在明朝末年的动荡局势中,往往会出现“病急乱投医”的情况。许定国作为一位经验丰富的老将,在兵部尚书张缙彦的举荐下,被明廷从狱中释放,并被授予“河南援剿总兵”之职,负责协助兵部右侍郎余应桂处理孙传庭去世后留下的混乱局面。

然而,余应桂是一位缺乏胆略的文臣,在尚未抵达山西时便停滞不前。不久后,因崇祯帝的多疑性格,余应桂遭到削职并被捕问罪。这样一来,许定国失去了上级文臣“督师”,重新回到了他在河南的老根据地。由于许定国曾在河南驻守六年有余,积累了深厚的私人势力,因此他迅速恢复了影响力,旧部纷纷归附,使他如鱼得水。

经过在北京牢狱中的经历,许定国对明朝上层心生怨恨。他开始专注于经营自己的势力,以求在乱世中自保。他以睢州为据点,倾尽家财购置军械,招募士兵,专心打造一支属于自己的军队。短短一年多时间,许定国就聚集了一万多名能征善战的士卒,逐渐形成了独立的军事力量。

1644年三月,农民军逼近北京,崇祯帝紧急向各地将领发出“勤王”诏书,并许诺高官厚禄给许定国。然而,许定国对此毫无反应,完全没有忠君报国之意。相反,他带领部下趁乱在商丘、宁陵等地大肆掠夺,与当地明军发生冲突,导致大量人员伤亡,地方民生遭到严重破坏。

崇祯帝自缢后,清军进入北京,弘光帝在南京即位。此时的河南成为各方势力交织的复杂地带:河南南部和东部多为残明将领控制;西部的洛阳、陕州、灵宝等地则有农民军驻扎;而清军主要集中在豫北的卫辉和怀庆二府。

面对不明朗的局势,许定国选择与南明弘光政权接触。弘光帝任命他为“镇北将军”,命令他率兵北上进攻开封。然而,许定国并不愿意离开自己的根据地睢阳,因此借故拖延。与此同时,他还私下与清朝驻卫辉的河南巡抚罗绣锦联系,表示愿意归顺清廷。不过,这依旧只是口头承诺,并未采取实际行动,因为当时清廷在河南的力量十分有限。

罗绣锦也清楚许定国居心叵测,担心他在清军南下或西进时可能有所行动,因此向清廷汇报了他的情况,提醒要加以防范。

许定国虽然是南明在河南的重要将领,但严格来说,他名义上隶属于四镇中实力最强的高杰麾下。当时高杰被赋予了经营河北、河南等地的权力,因此许定国在表面上要受其节制。

许多历史书籍提到,高杰与许定国之间存在“私仇”,尤其是著名史学家谈迁在其著作《国榷》中记载,高杰在农民军时期曾杀害许定国全家。这一说法后来被许多正史采纳,并作为许定国刺杀高杰的原因之一。然而,深入研究各类史料后可以发现,谈迁的这一观点可能并不成立。

首先,1645年(顺治二年)初,许定国派遣他的两个成年儿子许尔安和许尔吉渡河,向清朝王爷豪格投降。当时二人已官至明朝参将。

同年七月,归降清朝的许定国随清军南下,而许定国的妻子邢氏因年老多病,还曾上书清廷请求返回老家养病。从这两点可以看出,许定国的妻子和儿子都安然无恙,完全没有“全家被杀”的迹象。

此外,许定国在刺杀高杰后向清廷提交的揭帖中,仅指控高杰诬陷他勾结清朝,并未提及两人之间有任何关于杀家毁宗的私人仇恨。如果真的存在这种深仇大恨,在重视孝道和家族血脉的明清之际,许定国一定会以此为由,强调自己投效清朝的无辜和忠诚。毕竟,这样的理由更能凸显他的“孝勇”和正当性。

因此,流行的说法——许定国刺杀高杰是为了报全家被杀之仇,实际上缺乏可靠的史实依据。这一观点很可能只是后人根据有限史料推测出来的结论,未必符合历史真相。

吴伟业的《绥寇纪略》中提到,许定国自认为功勋卓著,却长期未能获得晋升,于是上书指责高杰曾为贼首,由此引发二人之间的矛盾。然而,从实际情况来看,这种说法值得商榷。

高杰曾公开扬言:“若见到许定国,我必定亲手将他刺死!”但从个人背景分析,许定国作为一位老练的军中人物,曾经因入狱而吃过亏。当时他隶属于高杰麾下,仅率领万余兵马,作为一名小小的总兵,公然与相当于“集团军司令”的高杰叫板,似乎并不符合常理。尤其是他指责高杰曾为“贼”这一行为,更是触及敏感话题。因为在南明军队中,许多将领都有类似的经历,“贼”出身者并不罕见。

因此,许定国不太可能冒着天下之大不韪,通过攻击高杰来为自己树立众多敌人。实际上,许定国杀害高杰更多是出于自身利益考量,私人恩怨并非主要诱因。

1644年秋季,李自成在怀庆重创清军,迫使清军调整战略方向,牵制了其主力进攻的步伐。

清军各路部队紧急调集,原计划进攻江南的多铎也改变路线,于年底抵达河南卫辉、孟津一带。这表明清军主力已退至黄河沿线。此前,由于战线过长,清军一度陷入困境。睢阳作为军事要塞,至关重要。只要能守住此地,南明的两淮与长江下游区域便可安然无恙。然而,许定国得知消息后,并未考虑为明朝固守城池,而是如惊弓之鸟,迅速派遣使者前往多铎处请求投降。

没过多久,多铎率领军队出发,许定国又再次派人携书信前往山东,向清朝肃亲王豪格乞降。为了表明自己的“诚意”,次年年初,他甚至将自己的两个儿子送往黄河对岸的清营作为人质。

由于对当时的局势把握不准,且未得到多尔衮的明确指令,多铎不敢贸然渡河。多铎虽不急于行动,但许定国却焦急万分。他写信恳请清朝河南巡抚罗绣锦,希望允许其家属过河进入清营。主动将亲人送入清营充当人质,足以证明许定国对清廷的真心归顺之意。此时,意欲北上收复中原的高杰抵达了归德。

高杰此人,性格虽然跋扈,但在史可法的激励下,逐渐萌生了进取之心。1644年农历十月十四日,他率领部队北征。

出征祭旗时,大风刮倒了旗帜,红夷大炮也无缘无故自行破裂。当时的人们迷信,认为这是出兵不吉的征兆。然而,高杰并未因此退缩,毅然决然登船启程。据《青暽屑》的作者庄廷吉(史可法幕僚)记载,十月十四日是民间所谓的“月忌”,人们通常会避开这一天进行重大活动,但高杰却不以为意,坚定地踏上了征程。

1644年11月13日,高杰率领的军队抵达徐州。之前投降清朝的副将唐起龙的父亲唐虞时和高杰有旧交情,写信招降说,只要高杰投降,清朝必定"大者封王、小者封侯"。

但高杰毫不动摇,亲自带领士兵沿河修筑防御工事。他还写信给清朝肃亲王豪格,信的内容与史可法的风格相似。

在徐州期间,高杰日夜不安。某天白天,他的宅院无故起火,差点烧到他的眉毛胡子,这让他更加焦虑,决心加快北征步伐。

到达归德后,高杰写信给许定国,并送去大量金银财宝,希望他能共同谋划中原大业。但当时高杰并不知道许定国已经派儿子投降清朝。

因为家人都在清营,许定国百般推脱出兵请求,这激怒了高杰。于是高杰带领约一万人的军队,在距离睢州二十里外扎营。许定国别无选择,只能计划诱杀高杰自保。

为了麻痹高杰,许定国假意迎接,表示马上要带兵与高杰共同北上。高杰轻信其言,命令大军向开封方向进发,只带几百亲兵进入睢州城,正中许定国圈套。

这时,高杰已经听说许定国遣子降清的事,但仍未完全相信。如果他足够明智,在许定国前来迎接时就先发制人将其擒拿,就不会酿成后来的悲剧。

陪同高杰前往睢州的南明河南巡抚越其杰,察觉到情况有些异常,于是劝告高杰要提高警惕。然而,高杰对此并不放在心上。他根本没把许定国放在眼里,还被许定国表现得像孙子般的谦恭卑顺所迷惑,从而掉进了睢州城内的“鸿门宴”。

就在即将进城时,突然从睢州城欢迎的人群中跳出一位千户,声称许定国打算谋害高杰。此话一出,许定国吓得差点失禁。高杰却怒目圆睁,指责这位千户挑拨离间,并当众命令打了这个倒霉蛋六十军棍,随后将他交给许定国处置。

许定国不敢怠慢,立刻拔刀砍下了那位千户的头颅,以示自己绝无二心。由此可见,高杰这次真是自寻死路。

进入城内后,许定国大摆筵席,挑选多名美女陪酒。许多记载都提到高杰沉溺于酒色,因纵饮而疏忽大意。但实际上,据当事人庄廷吉所述,高杰当时拒绝了美人,并严肃地对许定国说:“行军打仗之际,不应贪恋女色!”

为了安抚许定国,高杰还进一步说道:“贤弟可以先替我养着这些女子,等我扫平中原之后,再用她们来取乐享老。”

酒席进行到酣畅淋漓之时,高杰突然严肃地质问许定国,关于他派遣儿子投降清朝的传闻是否真实,并且强硬地要求许定国明确出兵北征的具体日期。这种咄咄逼人、不留情面的态度,让本就犹豫不决的许定国感到压力倍增,最终不得不在当夜采取行动。

席间,高杰手下的将领察觉到许定国的弟弟许泗行为异常,悄悄提醒高杰要提高警惕。

然而,高杰对此不屑一顾,冷笑一声说道:“他区区一个许定国,也敢算计我?”

随后,又有许定国的一名侍女偷偷告诉高杰的侍女:“今晚许将军打算对大将军不利。”这个消息很快传到了高杰耳中,但此时已经喝得有些醉意的高杰却毫不在意,直接当面质问许定国:“你真敢害我?”

面对高杰的质问,许定国连忙跪下辩解道:“属下不敢!”

高杰听后哈哈大笑,自信满满地说:“我就知道你没这个胆量!”

至于高杰在夜间遇害的具体情形,《明史》《寇纪略》《平寇志》《北游录》等历史文献中的记载各有不同,而李清所著的《三垣笔记》则给出了一个相对“香艳”的版本,这一描述后来被广泛引用。

书中提到,许定国精心挑选了许多歌妓参与酒宴,以两名歌妓对应一名高杰的士兵,同时另外选出四位绝色佳人专门服侍高杰。等到深夜时分,埋伏的士兵突然发动袭击,由于每个士兵都被两名歌妓缠住无法脱身,因此毫无还手之力。然而从实际情况来看,高杰身边有数百名亲兵,若按照这样的比例计算,睢州城内似乎很难找到如此众多的美貌女子来完成这一计划。

无论如何,许定国确实在深夜突然发动突袭,将高杰的亲兵几乎全部歼灭,仅剩两三人侥幸逃生。

高杰勇猛善战,平日里手持一根铁棍,能够以一敌百。

然而面对突袭,高杰有些醉意,又仓促应战中,他丢失了铁棍,仍然徒手奋战至天明,接连击杀数十人,最终被许定国的手下围攻致死。死后更是惨遭剖腹,景象极为凄惨。

许定国杀害高杰后,深知其部下必然会前来报复,于是连夜逃离,率领残兵向黄河方向逃窜。封地与归德一带的高杰部属听闻主将被害,悲愤交加,从四面八方赶来。

以高杰外甥李本深和部将高进库为首,他们怒火中烧,将睢阳城及其周边二百里的百姓屠戮殆尽。这些无辜的百姓皆因许定国一人之恶行而遭受此等惨祸。

许定国逃至黄河南岸后才稍稍松口气,并不断派人催促清军渡河。多尔衮得知消息后十分高兴,命他在南岸等待多铎大军。

然而,许定国越想越害怕,不敢久留南岸,便先行渡河前往清朝河南巡抚罗绣锦处“避难”。随后,他一路充当向导,为清军带路,从归德直至南京,协助清军灭亡弘光政权。事后,他回到北京受到多尔衮的“亲切”接见,并被编入汉军镶白旗。

不过,此人也未能长久存活。次年三月,许定国被江阴的义军所杀,时年七十一岁。

顺治五年,清廷追授他一等子爵,由其长子许尔安承袭爵位。然而,在多尔衮去世后,其政敌清算这位摄政王时,许尔安也受牵连。

许尔安缺乏政治敏锐性,上书请求为多尔衮修建宏伟陵墓,并将多尔衮比作“周公”。这一举动显然不合时宜,非但没有拍好马屁,反而引起了多尔衮政敌郑亲王济尔哈朗的注意。济尔哈朗指控许尔安“结党惑众”,按律当判死刑。

最终,皇帝特旨从宽处理,将许尔安一家流放至宁古塔,沦为披甲人的奴隶。在整个清朝二百余年的历史中,许定国的后人世代生活在苦寒之地,这或许正是天道循环的结果。

史可法在得知高杰遇害的消息后,捶胸顿足、泪流满面,悲愤地说道:“中原再无恢复希望了!”然而,尽管心情沉重,他仍不得不着手处理善后事宜。

高杰去世后,其麾下军队群龙无首,黄得功等人趁机旧怨重提,派遣部队企图瓜分高杰的兵力与地盘。与此同时,刘良佐联合刘泽清、黄得功向朝廷上奏称:“高杰并无寸功,却骄横残忍、滥杀无辜;史可法竟欲让其子承袭爵位,甚至自己也想担任高杰军中的要职,这是何等居心叵测!恳请陛下将高杰部众分散调配。”由此可见,当时各镇将领之间的矛盾与争权夺利已到了何种程度。

朝中的马士英对此事倒是表现出了相对清醒的认识,他指出:“高杰部下的将士人数众多,他们怎么可能轻易接受被他人接管的命运?”这番话反映出他对局势有着较为准确的判断。

为了安抚高杰军心,史可法不得不第二次进入高杰军营。他立高杰之子高兴平为世子,任命高杰外甥李本深为提督,并委派部将李成栋为徐州总兵。

高杰的妻子邢氏富有谋略,深知年幼的儿子难以服众,于是提议让儿子拜史可法为义父。

史可法虽未明确拒绝,但也未应允,而是让高兴平拜太监高起潜为义父。这一举动让高杰的部将们感到寒心,他们意识到史阁部对这支出身“诸贼”的部队存在轻视。

当时,若能展现大略,史可法应指挥高杰部队继续向北推进,在山东、河南展开军事行动,或至少在徐州集结重兵。然而,灰心丧气且缺乏军事才能的史可法选择了保守策略,率军南撤至扬州。

这样一来,南明在黄河以北的领土几乎无法保全。

马士英得知高杰遇害后,立即派遣亲信卫胤文前往高杰军中,意图夺取高杰外甥李本深的军权。此举引发众将不满。

与此同时,刘良佐趁乱添油加醋,上疏称高杰溃兵作乱。黄得功与刘泽清联名上奏,要求朝廷解除李本深的提督职务。此外,黄得功还率军直逼扬州,局势更加混乱。

高杰的部下中有不少人的家眷都在扬州,当他们听到消息后都十分惊慌。他们迅速武装起来,打算与黄部士兵展开激烈冲突。关键时刻,史可法及时出面劝阻,才避免了一场严重的内部冲突。

然而,自此事之后,高杰部队的军心开始瓦解。后来,像李本深、李成栋这样的高杰旧将率领十万大军投降了清朝,并成为清军攻占江南和两广地区的主力。

黄得功虽是南明的忠臣名将,但他率兵直逼扬州的行为导致高杰部下的混乱,许多人放弃驻地向南撤退。因此,他的这一举动对国家造成了极大的损害。

马士英出于个人利益,在高杰北征之后,便以各种理由拖欠军饷和粮草。这并非完全因为要为北上议和的使团预留资金,而是因为他一直对高杰渐渐靠拢史可法感到不满。通过不发放饷银,马士英想给高杰一个教训,让他明白谁才是朝廷中真正有话语权的人。

高杰死后,马士英立刻安排自己的亲信试图掌控这支军队,展现了他贪婪的权谋之心。