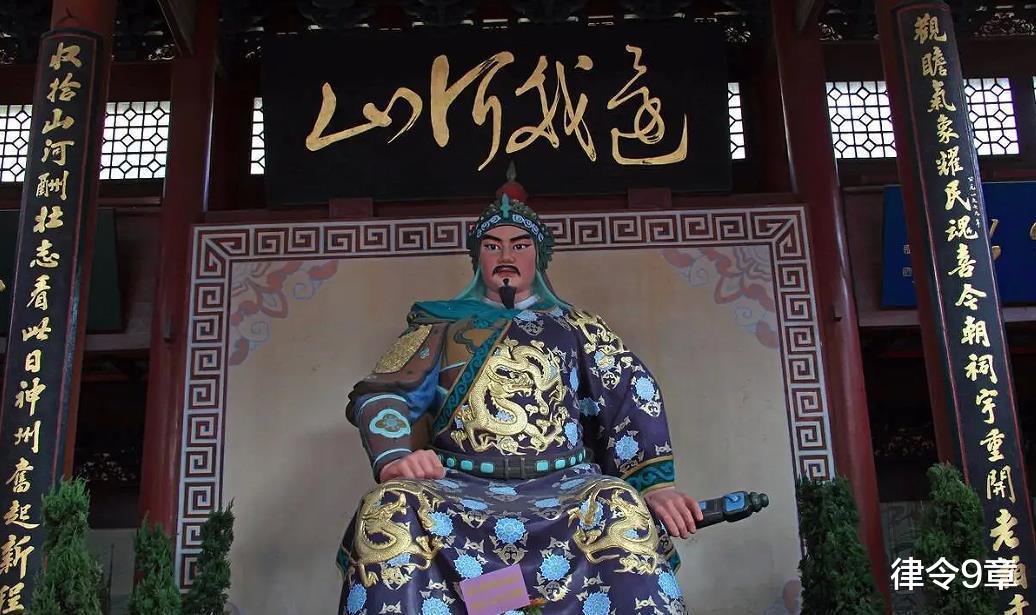

老话讲“忠臣孝子人人敬,佞臣贼子万世嫌”,华夏千年,“岳飞”炙手可热,一首《满江红》气贯山河,至今传颂。

或是巧合,“正将”身边往往都有一员“福将”作陪,岳飞的福将是牛皋。

牛皋,他是真实存在的历史人物,传说“笑死牛皋,气死金兀术”就玄了,究竟怎么回事?

按“演义”的说法,岳飞是金翅大鹏下界、金兀术是赤须龙临凡、牛皋是黑虎星转世,仅凭这一点就能看出评书、小说的玄幻。

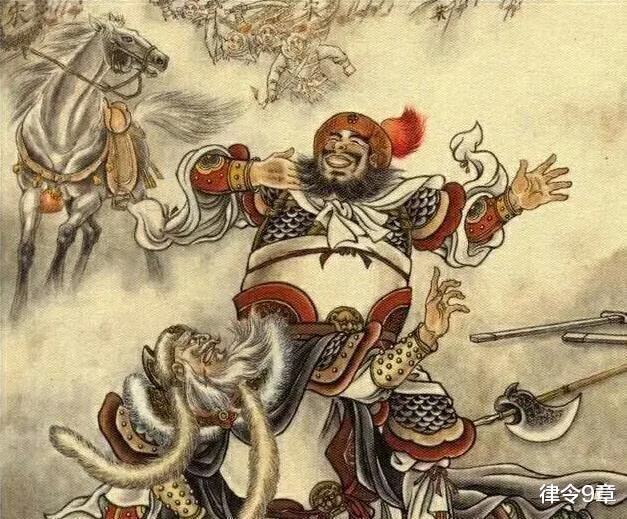

当然,越玄幻越有趣,演义中的岳飞和金兀术斗了一辈子,结果却是“牛皋水中擒兀术”,这算《岳飞传》里最精彩的部分了。

演义中,牛皋骑住金兀术拳打脚踢,这段书叫“虎骑龙背”,占上风的牛皋当然高兴,忍不住哈哈大笑,或是太激动,“黑虎星”竟然笑死了。

这里只是简单概括,肯定没有刘兰芳的评书精彩,虽说精彩,但要强调一下:评书是经过艺术加工的文艺,不能简单理解为历史,两者有什么区别呢?

区别大了,评书和历史天地之别,甚至连情节都截然不同。

首先,评书多取材于清代小说《说岳全传》,注意哦,这里说的是“小说”。

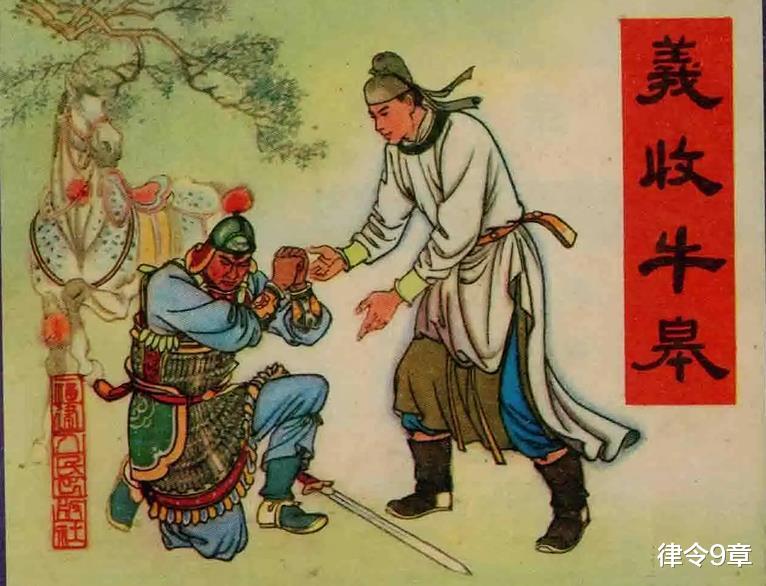

小说里:岳飞初遇牛皋,牛皋是一位长着“黑炭头”的占山毛贼,那时的岳飞还未从军,会点功夫尚不足以安邦定国,于是经人介绍,要去陕西找铁臂大侠“周侗”拜师。

途中遇到牛皋领一伙喽啰劫道,那时的岳飞会些功夫,当然不愿束手就擒,两人当场动起手来,结果牛皋不是对手,落败于岳飞。

岳飞制伏牛皋并未下狠手,两人就这样不打不相识,一聊天才知牛皋也是去找周侗拜师的,只因半路丢了盘缠,这才使性子做了山贼。

或是牛皋憨直可爱,深得岳飞喜欢,于是两人结为异姓兄弟,从此共同开启了抗金大业,仍要强调一句,这些只是“小说”内容哦。

历史中的“牛皋”并非小说中的陕西人,而是宋代汝州鲁山人,今天河南平顶山鲁山县人,这是第一点区别。

历史中的牛皋,字伯远,出身猎户,自幼跟随父亲狩猎,因此体力、敏捷、身手等都要优于一般人,最重要的是古代狩猎多用弓箭,牛皋自幼打猎,使用弓箭得心应手。

在古代,弓箭是战争中不可或缺的一种远距击杀武器,有点类似现代战争中的“狙击手”,二战时涌现了多少这样式的英雄人物?

牛皋也类似,史料记载:牛皋尚在山中时,打不着猎物就在山中砍千斤柴火,拔一棵树当扁担,挑到鲁山县城里去卖。

古有“霸王举鼎”,牛皋“以树做担,挑千斤柴”也不差,这些虽是历史记载,却又觉得夸张,今人简单理解成“牛皋力大”就行了。

时至北宋末年,金兵入侵、朝廷动荡,爱打抱不平的牛皋有一颗至诚热心,为保一方百姓,他跑去县衙申请:建立“鲁山县联防队”。

当时宋被金兵打怕了,皇帝忙着退让求和,哪有空理会小小的鲁山县,各地府县的境遇差不多:得不到皇帝庇佑,只能依靠强壮的乡人自保。

鲁山知县听说后,觉得牛皋的建议很有必要:组建“联防队”对外可以抗击金兵,对内又能维持地方治安,更何况牛皋是个刺头。

前面说过,牛皋爱打抱不平,估计往日里没少惹麻烦,就连当地知县也听过他的大名,现今让牛皋负责“联防队”,也算给他带了紧箍咒。

说白了,“联防队”算一支地方武装,战斗力比不上正规军,但在牛皋主持下,这支地方武装竟然多次设伏,沉重打击了金兵气焰,这倒是意外之喜。

建炎四年,就是小说中“泥马渡江”的赵构在河南称帝的第4年:当时两位皇帝被虏,赵构这才有机会侥幸当上皇帝,所谓的“宋朝廷”向南一退再退,金兵仍不满足。

金兵又要向南扩张势力,就在这个时候,岳飞横空出现,率领岳家军在平顶山一带抗击金兵。

计较起来,岳飞是河南汤阴人,牛皋的老家也在附近,这两人算是老乡,但在史料中,这两人起初并不认识,那时牛皋带的是“地方团练”,顶多算“协助”岳家军。

岳飞神勇,打了几场漂亮仗,牛皋跟着也有功,被朝廷加封为“西道招抚使”,另兼蔡、唐、信军镇抚使,看这一大串官名挺唬人,实则是战争背景下的临时设置。

不管咋说,牛皋有了编制,也有了一定影响力,这还没完,真正成就他的是绍兴三年。

绍兴三年,也就是“南宋”在杭州建都的第三年,此时的岳飞已经独当一面,他提出“收拾旧河山”的豪言壮语,大意是:岳飞想打回中原,收复“北宋”失地。

想“打回中原”的不仅有岳飞,身在河南的牛皋也有此意,他专程跑到杭州去求宋高宗,赵构顺水推舟,将牛皋以及他的“联防队”一起划拨给了岳飞。

一转眼,牛皋从地方武装跃升为“岳家军”,当时岳飞27岁,牛皋已经43岁了,牛皋比岳飞年长16岁,这是第二点“评书与历史的不同之处”。

严格讲,岳飞和牛皋初次见面既没有“一见如故”,也没有“八拜结交”,还是皇帝硬塞的,这两人只是单纯的上下级关系。

话说回来,牛皋是皇帝硬给的人,岳飞也要礼让三分,好在两人志愿相同,战时配合默契,友谊逐步加深,后来才有了“兄弟之情”。

随着岳飞功成名就,牛皋也跟着沾光,军衔不断升迁,后升为“中军统领”,尤其征讨杨幺时,牛皋“活捉杨幺”,这一战使牛皋威名大震!

追根溯源,是岳飞成就了牛皋,这两人的配合默契度越来越高,个人情谊也在不断加深,可惜这种关系仅持续了10年:岳飞于1142年被害风波亭,终年39岁。

当时牛皋在外领军,听说岳飞遇害后悲痛欲绝,一方面因为痛惜多年好友,另一方面是对秦桧、朝廷的愤恨:岳家军没了岳飞,不光“失去主帅,群龙无首”这么简单。

岳飞,不仅是牛皋崇拜的偶像,更是许多人心中“收复河山”的标志性人物,岳飞没了,等同于失去了希望,甚至等同于“山河破碎”。

失了岳飞、没了希望后,牛皋哪有心思带兵打仗,整日借酒消愁,满腔愤恨集中到以“秦桧”为首的南宋朝廷身上,这就预示着“岳家军要反”,秦桧得知情况后怎能不怕?

于情,牛皋肯定要为好友、崇拜对象(岳飞)报仇、于理,以牛皋为首的岳家军剩众势必要打着“清君侧,正朝纲”的旗号针对秦桧,与其坐以待毙,不如先下手为强。

绍兴十七年三月初三,秦桧不敢出面,暗中指使都统宴请各路将领,席间对牛皋灌下毒酒,最后时刻,牛皋痛苦的支撑着怒吼“未死阵前,却死在奸人之手,国之不幸!”

该怎么评价呢:牛皋和岳飞一样,死的有点窝囊,牛皋尸身葬于杭州西湖栖霞岭,与“岳飞墓”遥相对望,这一对在战争中相互成就的异性兄弟,也算至死不离吧。

千年后,世人再到西湖说起岳飞的事迹,也总会到“牛皋墓”前凭吊、唏嘘一番:日月山河犹在,看到今日中国之强盛,牛皋也该舒一口气了。