沈 醉/文

1962年初,我被安排到全国政协文史资料研究委员会担任文史专员,与溥仪、杜聿明等第一批特敖人员在一起工作。第二批特赦人员中有溥仪的弟弟溥杰,以及原国民党的高级军事将领范汉杰、罗历戎等6人。1960年冬,我们第二批特敖人员刚到崇内旅馆,溥仪便从他劳动的香山植物园赶来和我们见面,并由北京市民政局招待我们聚餐。后来在一些活动中,我同溥仪也见过几次。

由于文史专员这一职称是周恩来总理亲自安排的,所以我们都非常珍惜,把它作为我们的终生职称。后来,我们中不少人当上了政协委员、人大代表,但本职仍是文史专员。我们的主要工作除了自己撰写过去亲历、亲见、亲闻的文史资料外,还要审阅别人写的这类资料,提出审阅后的意见与处理建议及稿酬;还要将过去征集到的一些不能在《文史资料选辑》上发表而留供参考的资料,分门别类地整理、编目;更重要的一项活动,是向一些旧的军政人员征集并组织他们写资料。对住在北京的,往往还亲自登门拜访,动员他们写,一般是写信或打电话请他们写。

文史专员室是由金国政协文史资料研究委员会副主任中伯纯亲自领导。他把10多位专员分别组成军事、政治、文教、社会、经济等资料组,还按地区成立了东北、西北等组,后又把北洋组并入东北组。溥仪和溥杰、董益三等是在东北组,杜聿明、宋希廉、郑庭笈、范汉杰等在军事组,这个组的人最多,有关军事方面的资料也最多。我和第三批特教的原国民党天津直辖市市长杜建时,以及第四批特赦的原国民党特务头子康泽等人在政治组。这些组的基本成员都是文史专员,还有一批特邀的成员则大都是全国政协委员和各民主党派中重要成员。这些人除了开会或有重要稿件及组稿等活动到专员室外,一般不每天上班,只有专员们是每天按时上下班,和政协其他单位一样。不过在某些地方又与一般干部不同,如专员到医院去看病,是按行政13级以上的司局长待遇,可到干部门诊部就医。在当时三年自然灾害期间,政协的餐厅对政协委员等的优待供应,专员们也可以享受。至于每年政协委员的一些活动,如春游、秋游,国庆及“五·一”等节日到天安门观礼台观礼,以及参加国宴等,专员们有时是全部参加,有时是轮流去。而溥仪、杜聿明、宋希濂等几乎是固定的,有政协委员的活动,就有他们几人,我们则是轮着去。

溥仪自从得到特赦,全国及全世界报刊上发出这一消息后,便成为当时的新闻人物。到中国来访问的一些外国国家元首和重要领导人,都希望见见他和曾在淮海战役中统率过近百万大军的杜聿明。杜聿明是走南闯北惯了的人,也是自己打出来的,见过的场面很多。溥仪过去是一直充当傀儡,听人摆布,一切都是由别人安排好,他只是去做做样子,而现在一切要由自己来安排,就显得有些不习惯了。如在接待外宾时,许多领导人向外宾介绍时总是说溥仪是中国的末代皇帝或从前的宣统皇帝,溥仪对这些旧称号十分不愿意,但又不便否定,只是点点头表示一下。后来,专员们都向他建议:这样场合,点点头不好,应当有更恰当点儿的表示。他考虑了好久之后,便用这样一句话来回答:“过去的溥仪已经死了,现在是新生的溥仪。”这句话中国人听了还可以理解,但外国人经过翻译,特别是不高明的翻译,就感到听不明白:既说是死了,怎么又是新生的呢?专员们在闲聊时,认为这样回答还不合适。他又认真琢磨了很久。有次周总理接见一位外国元首时,向客人介绍:“这位便是过去的宣统皇帝。”

溥仪马上站起来大声回答:“今日光荣的中华人民共和国的公民溥仪!”总理听到后和许多人一起鼓掌,认为他这一回答很好。从此以后,凡是领导人向外国贵宾介绍他的时候,他就用这句话来回答了。不少外国贵宾爱进一步追问他为什么愿意接受改造,他也慢慢琢磨出了一套较为恰当的讲话内容来。有一件事,是所有的专员都佩服他的:我们每年去广播电台对外广播时,大家都是要一次两次重来。那时,广播录音是在一间密封的恒温室内,说话不能停顿间断,要一气呵成。我们都是自己起的稿,先读一遍或两遍,到广播室录音时,往往感到某句话欠妥或可以更好地表达内心的感情,便无意中停顿一下,这样便得重复前面几句再一气说下去。只有溥仪总是一次完成,从来不停顿。杜聿明常常说,这一点我们都要向他学习。

溥仪在放声大笑之后,说:“你们学不到。我这是从小养成的,别人给我写什么我就照着念什么,从不考虑这句话对不对,更没有去考虑过应当修改一下会更好些,所以我拿起来就念,念完为止,决不会念错。”杜聿明听了后,等溥仪不在场时,才轻轻地说一声:“这一套当傀儡的本领,我们的确没有办法能学到。”

文史专员办公室是在全国政协的后院靠东边两大间房内。办公室和其他科室一律没有专职勤杂工,除较笨重的活,如安装和拆卸火炉、地毯清洁等由总务科派人办理外,平日办公室的打扫工作与打开水等,都由专员们轮流担任。第一批特赦人员没有安排溥仪担任值日,他也不知道还要自己动手搞卫生;第二批参加后,因人多了,便规定两人轮值一天,这时他才知道要值日。大家安排他和溥杰两人在一起,他很高兴。因他就住在政协机关后面职工宿舍内,他总是赶在溥杰没有来之前,先把一些力所能及的事干好。溥杰发觉后,也想提前来,由于他是住在离政协四五站远的护国寺,再早也赶不过溥仪。当时,所有的专员都是住在外面,只有溥仪一人住在机关宿舍,而且由总务科的一名老职工赵华堂夫妇照顾他的生活。他自己住的房内经常由赵大妈收拾,现在要他收拾办公室,就只能说有那么一回事罢了。他抹过的办公桌,一看就知道是用没有弄干净的湿抹布抹过了一下,干后留下许多浅灰色的痕迹。我们看惯了,知道这一定是他两兄弟值日,所以都不作声,自己再抹抹。溥杰是有名的马大哈,一听溥仪说桌子都抹过了,他就提着热水瓶去开水房打几瓶开水,便算是做过值日了。

我们10多位专员开始是按照在战犯改造所的称呼,彼此叫“同学”,后来也学会叫同志,后又变成以姓相呼而加一个老字。政协一般干部却把老字放在后面,如我们叫杜聿明为老杜,干部们则尊称他为杜老。自第三批来了一个杜建时,就经常混淆不清,加上溥仪兄弟,也容易叫错。我们便定了一个不成文的规定,称溥仪为大溥,称溥杰为二溥,杜聿明为大杜,杜建时为二杜。我在他们中年龄最小,便以溥大哥、溥二哥和杜大哥、杜二哥呼之。

经过改造后的溥仪,皇帝架子是早放下了。他经常争做力所能及的一些轻劳动,但毕竟从小就没有动过手,做什么都显得笨拙,所以他的手上总常常贴上胶布和涂了红、紫药水。有些人来政协联系工作,往往悄悄问谁是溥仪,回答的入总是说:你看哪个人手上贴了胶布和纱布的便是溥仪。因为他要是去通通火炉,保准要碰破一点皮才会住手。

每个文史专员都亲历、亲见、亲闻了不少重大历史事件,但其经历的重大历史事件能够列入“中国历史大事年表”的却不多。如杜聿明一生中可列入中国历史大事年表的经历也只有“昆仑关战役”、“淮海战役”等几篇,而溥仪一生的经历,几乎都有列入历史大事年表的条件,但他在担任文史专员后亲自写的东西却不多。几年间,他只写过《张勋复辟前后》、《我怎样当上伪满执政》和《我第三次做皇帝》等几篇。后来他才告诉我们,他过去在抚顺战犯改造所写的许多材料,都交由北京群众出版社李文达同志代他整理编写在《我的前半生》那本书上,所以他只等李文达代他编写的书出来,就可以不再写了。不久,《我的前半生》出版了,这在当时是一本轰动国内外的名著,虽一版再版都不易买到,后来又翻译成多种外文,向全世界发行。不少人拿了这本书请他签名,他一概拒绝。他从来不给别人写字,说他不愿再把这些留下来。我只在溥杰家中看到过他写的一张小小条幅,在溥杰客房内贴了几天,他就让溥杰收藏起来,怕别人也让他写。我有一本《我的前半生》,我看到他不愿意别人请他在书上签名,我也不愿碰钉子。有一天,他在我办公桌上看到那本书,看到别人都上食堂去了,他才主动翻开书给我签了个名,并叮嘱我拿回家去,不要让别人看到给他添麻烦。

我一想到过去我们上食堂的事,到现在还感到好笑。他住在机关,自己不会做饭,有时在赵华堂家吃,有时赵家代他去机关食堂买来放在他房里。如果遇到赵家的人出去了,他也只好跟我们一样去食堂自己买。那时粮食供应很紧张,粮票比钱都贵重。机关食堂是把发的粮票换成机关食堂粮票,买菜的钱也是用现钞换成机关食堂的钱票。买东西要给钱,这是小孩子都懂得的常识,而他去买饭经常是忘记带粮票钱票。这些票老赵代他兑换好交给他,告诉他如何使用,但他却总是空手走到食堂买饭菜的窗口,向炊事员要饭菜而不给票。炊事员开始还以为他装糊涂故意找麻烦,后来知道他的确记不清,便代他记上帐,让他把饭菜先拿走,下次再送票来。他下次往往是把这些票抓一把放在口袋内,交给炊事员请他们自取。有时,他先拿了主食再去取菜,一转身忘记了主食放在哪个桌子上,又回头去向炊事员要。在这种情况下,有两位老一点的炊事员很能原谅他,还是再把主食交给他。等到大家吃完饭都走了,便可看出他取去的那一份主食还摆在那里没有动。大家都清楚他绝不是想占便宜多要,所以后来他放下主食再去取菜回来找不到原来的桌子时,坐在那个桌子或附近桌子上的人便会叫他一声,免得他找不到。

他过去不习惯拿东西出门,所以他带东西出门,不论是手提包、雨伞、雨衣等都不会记得带回来。他只要把东西一放下,总是想不到要再去拿,便头也不回地走了。他没有结婚前,我陪他出去几次,他总是把手提包丢了,我再给他找回来。有时他自己出去丢了没法找回,我就给他出个主意,在他手提包内写上“全国政协文史专员溥仪”和专员室的电话号码。这样一来,拾到的人就会打电话来,有时是拾到的人亲自送来,因为是想看看这位末代皇帝是什么样子。他收到后,总是客客气气把人送出门,所以见过他的人都说他没有架子、平易近人。

其实他对人客气,也是在专员室工作时慢慢学会和习惯使用几句客气话的。最初他不习惯说“请”、“谢谢”、“对不起”这类最起码的客套话。因为当皇帝只有别人向他说“请”,如“请安”,“请罪”等,“谢谢”也是别人向他说,他绝不懂得要谢人家,至于“对不起”,在他头脑中从小就没有这三个字。后来慢慢用惯了,却又闹出用过了头的笑话。如有次有人带他乘公共汽车,带他的人上了车,他还站在车门口,一个个请别人上,直到最后一位售票员站在那里,他又“请”了一下。售票员以为他是送客或等人,上了车便把门一关车就开了,他站在下面大声叫“我还没上车”,但已太迟了。

他一个人很少去买东西,买东西或出门总有人陪。有时他的烟抽完了,也自己到政协附近商店去买,要么拿了烟就走,忘记给钱,要么给了钱,不等找钱就走了。

由于他经常要见外宾,他的衣服和大衣都是政协给他做的。有件很贵重的皮大衣,他穿出去到政协礼堂会客室见客时,服务员总是要在他走时提醒他,不要忘记穿大衣,还告诉他不要穿错别人的。我便建议他在大衣领里面缝上一小块白布,写上他的名字,这件大衣他总算没有丢掉。

文史专员们,有空自己或陪外地来的亲友去逛故宫,总希望找溥仪陪去,听他讲过去宫内的事。他却很少去,可能是不愿勾起过去那些不愉快的往事。相处几年中,我和他才去过两次。我们都认为,他担任故宫的讲解员是最合适不过的了。他真是闭着眼都能指出到了什么地方,他的确是熟悉极了。不过,我也和他在那里发生过一次争论,他指着太和殿前一只铜白鹤腿上的一个凹痕,对我们说:那是乾隆下江南时,这只铜鹤飞去保驾,乾隆还以为是一只普通白鹤,他在猎兴正浓时,便朝这只去保驾的鹤射了一箭,正射在腿上,这只白鹤带伤归来,留下了这个箭痕。我用批评的口吻说,乾隆下江南,保驾的一定不少,这只白鹤太不知趣,挨了这一箭,可能不敢再去惹事了。当时有位专员说,这只铜鹤太忠于皇上,应当表扬。我却认为这绝对不可能,一只铜铸的白鹤怎么能飞到江南去?当时既无飞机,又没有无线电通讯,它怎么知道乾隆是去了江南而不是去了西北?再说如果铜的白鹤能自动去,那为什么只这一只去而其他的不去呢?溥仪却指着那凹进去的地方,硬说明明是箭伤。我说可能是太监或宫女在搬东西时不慎撞了一下,正好趁乾隆不在京,就编出这个神话来。我还认为应更进一步考证一下,乾隆下江南时,是否铸了这些铜鹤,因故宫修茸过多次……但溥仪仍坚持这是相传下来的真实的事实,不容怀疑。我便用开玩笑的口吻说:今后最好别再谈这件事,因为我从小爱打猎,也学过使用弓箭,如果真是如传说的那样,那就证明乾隆的箭法实在太蹩脚了,这么大一只白鹤都射不中,而只射在腿上,这是怎么回事呢?溥仪对这一说法很不服气,说乾隆文治武功是历代皇帝少有的,并说乾隆行猎还曾射死过一只猛虎。我是爱抬扛子的,便揭穿过去一些皇帝行猎射猛兽的内幕。我说我不但爱打猎,也研究过过去帝王行猎的情况,那些为了讨帝王好的奴才们,把老虎一类猛兽的牙敲掉,还在猛兽的四只脚上绑上铁块等东西,使它跳不起来,只能一步一步慢慢地走。骑在马上的帝王们用箭去射,等于打死老虎一样,一箭射不死,还可再射,或由侍从武将们向要害处补上一两箭,就算是帝王们亲手射杀的了。溥仪说乾隆射的老虎是在野外射的。为了不使他太扫兴,我就不再说了。

因为他虽然常常自己骂自己什么“皇帝是废物”,还认为过去太可耻,但他有时在和我闲聊天时,听到我讲过去我经受过多少危难而不死,他也认为,他总是在最危急时能逢凶化吉。我估计在他脑子里,多少还存在一点“真命天子”自有鬼神暗中扶助,所以深信铜白鹤之类的东西会自动去保驾的。1964年我们去南京、上海等地参观游览时,在苏州一个公园内,我看到一只白鹤站在一块石头上,我忙叫溥仪看,我说:“说不定又是那只忠实的铜鹤来保驾了。”

他听了推了我一下:“你还记得那件事,以后不要乱说,当心挨批评。”惹得同去的人都笑了。

有次我陪他去王府井买东西,汽车经过景山公园时,我问他看过明朝末代皇帝朱由检在崇祯末年上吊的地方没有?他说过去没有去看过,只听说崇祯是吊死在煤山。我说现在叫景山,他很有兴趣。我便陪他下车,走到崇祯上吊的那棵歪脖子树下面,说这便是崇祯吊死的地方。他看了好久好久,却一语不发地转过来看过去,差不多有10来分钟,才在附近找了一个地方和我坐了下来。他又停了好久才说,过去只听说崇祯吊死在这个煤山,但从来没有想到要去看看,今天总算看到了,真是令人感慨万千。我一向爱听奇谈怪论,何况这次是陪了清朝末代皇帝看明朝末代皇帝被逼上吊的地方,我相信一定可以听到从任何人口中听不到的东西,所以我便抓紧机会要他谈谈感想。他把帽子摘下来,当扇子一样扇了几下(那天并不太热,我没有一点热意,他可能是太紧张了),才慢条斯理地谈起来。他说:“中国历史上的末代皇帝,下场都是很悲惨的,崇祯就更是悲惨又悲壮了。他自杀之前,先用宝剑去砍杀自己亲生儿女,还要他们来生不要再投入帝王家,看来十分残忍。”溥仪认为崇祯当时的心情是不容易为人们所能了解的。他说,当年他经历了被人从故宫赶出来,为复辟而投靠日本,被日本人把他当成货物一样装在大木箱里,从天津码头上吊入日本轮船,直到离开天津码头很久,才把他从木箱中倒出来,在满洲当了几年皇帝后,他又被苏军俘虏送去西伯利亚;后又被交还回国等几次巨大变化,他也悔恨自己不该投生在帝王家,还不如当一个普通老百姓好些。我看到溥仪那种悔恨的神情,便说:有些末代帝王也有好下场的。他不回答,只是连连摇头。停了好一会儿,他才说:“南唐李后主被俘后,只是因为他填的词中有‘小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中’,便惹来了杀身之祸。”我说:“谁叫他填那样的词,谈谈风花雪月,不是可以当一辈子的‘违命侯’?”他听了又连连摇头,说:“你没有当过皇帝,不会去研究这些问题。”我便开玩笑说:“我要能当上皇帝,绝不会去学填词而会学怎样打仗保住江山。”他说:“蜀后主刘阿斗不但不填词还很会讨好,说什么‘此间乐,不思蜀’,卑躬屈节到这样总算可以了,结果不是一样被害死了?!”接着他还谈了汉、隋等朝许多末代皇帝的下场,之后才站了起来,摸了摸自己的脑袋,高高兴兴地拍了拍胸脯:“我这个末代皇帝能得到这样一个好下场,是值得庆贺的。”那次我可惜没有带照相机,要能在明朝末代皇帝上吊的歪脖子树下面给清朝末代皇帝拍上一张昭,肯定是很有意义的。

担任文史专员的第一批特赦入员,是参加全国政协学习委员会领导的直属小组学习。这个组全是政协委员,由常委王克俊、于树德分任正副组长,在政协大礼堂的小会议室学习。自第二批特赦人员到文史专员室工作后,因为人多了,便不再去参加直属组而是自己在专员室学习,由申伯纯负责,王耀武、宋希濂等轮流掌握会场,我和董益三等轮流担任记录。我们在学习中,争论的事常常有,有时可以争上几次还不能解决,最后由申伯纯来作结论。后来还由常委阎宝航领导我们学习过一段时期,大部分时间是由我们自己掌握,一般是每周两个下午,有特别重要的文件要学习可以增加学习时间。

溥仪在直属组学习时很少发言,只听别人说,或按照文件上的话说几句。自参加专员组学习后,他渐渐肯发表自己的意见,有时甚至和别人争执起来。不过,很多次我们都推他读文件,他一口标准北京腔,读起来十分动听,又很少有读错和掉字的地方。

在我过去的学习笔记本上,有几段涉及到溥仪的,我简单地抄摘一些记述如后。我们在学习什么人的问题上,曾发生过一次很激烈的争论。有人说某人是资产阶级左派的旗帜,我们应当向这个人学习,我却提出反对意见,我说我们今天只有向无产阶级学习才能真正改变过去的观点立场,而最值得我们学习的是雷锋这样的人。因为向资产阶级左派学习,就不可能做到“取法乎上,得乎其中”,结果是“取法乎中,得乎其下”了。当然有人认为我把目标悬得太高,没法学到。溥仪却支持我的意见,他说雷锋这样的人,并不是高不可攀无法可学的,他只是在一些平凡的事上面先人后己,尽力帮助别人不要求报酬,有些事我们是可以学也可以做到的。反对这一意见的还是认为我们只能“取法乎中”,比较切合实际,才不是空谈。我认为报上介绍雷锋的许多事,每个人都可以学,只是学得多学得少。如果下决心肯做,就是学得多点,不下决心不肯去做,就什么也学不到。我当时和溥仪都认为像雷锋一样帮助人家一下,并不是太难或难到做不到。如上下车帮人提提行李,照顾老弱病残一下,也许在我们日常生活中常常这样做了还不觉得。不过,像雷锋一样饿着肚子冒着大雨送病人回家等,由于我们体力不行,不是不肯做……这次讨论无结果,最后是各人表示各自去选择一个学习目标。

在60年代初期,会不会有第三次世界大战?这是当时我们经常爱讨论的一个问题,那时好像这是不可避免一定会发生的,只是早打还是晚打的问题。原国民党第七兵团司令廖耀湘是在法国学军事的,他在分析这个问题时,认为中国人多地大,第三次世界大战发生,中国在毛主席和中国共产党领导下,肯定比第二次大战在国民党领导下,要有利得多,也肯定比八年抗日要激烈得多。但无论怎样说,时间是有利于我们的。那天来领导我们学习的申伯纯是以肯定的口吻说:“三次大战总是要打一场的,问题是早打还是晚打好?”溥仪听了后便说:“我认为最好是晚点打,这样我们能有充分的准备,早打对我们会有许多不利1”在抗日战争中曾三次负伤,参加过远征军打到缅甸去的郑庭笈却认为早打对我们有利,因为我们的人民和民兵可说是一片汪洋大海,任何侵略者敢来入侵,必将全军覆没。曾统帅过几十万大军的杜聿明和宋希濂都认为这种提法不对,因为我们不会发动战争,没有必要在早打晚打上去讨论。我们只能是采取积极防御,敌人不来,你怎么早打?敌人来了,就不是迟打早打,什么时候来就什么时候打。

还有一次在谈到这个问题时,原天津市长兼北宁铁路护路司令杜建时,因为身体不好,他曾表示:“我是不希望打仗的。”他的语音未落,不少人认为我们都是军人出身的人,如果要打起仗来,都可以请求上前线。保家卫国的战争是正义战争,过去我们都不怕,今天还有什么怕的呢?这个问题我们也曾争论过多次,溥仪一直认为迟打比早打好,但最后一次他才表示他之所以希望迟打,最好是不打,是他对战争有恐惧感,何况是全球性的第三次世界大战。他希望在有生之年不再看到战争。大家也很同情他这种心理,对他没有进行过帮助,因为每一个人都是不希望再看到战争的。

在一般学习文件时,溥仪是爱照文件精神谈上一顿,一般不去联系自己的思想。可是,“文革”初始北京进行批判“三家村”的时候,他却毫无顾忌,大声说不该批判廖沫沙。他认为廖这个人是一个好人,因为第一、二批特赦人员是由廖沫沙领导学习的。当时,廖沫沙为中共北京市委统战部部长,一直是勉励我们在后半生尽力多做对党对人民有利的工作。溥仪认为这样一位耿耿忠心于党的事业的人,怎么可能是反党反社会主义的黑帮头子呢?

当时我们专员室的20多位专员,无一不是按照文件上指出“三家村”的错误来发言,虽然心里都和溥仪一样,认为廖沫沙不会反党,可是却没有一个敢于说出来,而溥仪却每次都说:“廖沫沙是好人,不应该批他。”

有天我们都在工作,溥仪迟到了。他一走进专员室的门就连哭带骂地说:“我刚才看到了廖部长被人捆绑在卡车上游行,我真想把他从车上拉下来,替他解开捆绑的东西。但车开得快,我跟不上,我只能叫几声……”他的话未完,眼泪又淌了出来。此时此刻,我们无人不深感溥仪为人的正直和勇气,也一改过去认为他不联系思想谈文件的错误看法,都对他肃然起敬。很久很久,王耀武才以学习组长的身份劝他千万不要感情用事,要相信党和政府,批斗廖沫沙一定还有我们所不知道的重要原因,也要相信文件上所指出他们三人的罪行不是没有根据的。溥仪听了还一个劲地说:“那两位我们不清楚,廖部长我们都和他接触那么久,能像文件说的那样吗?你们相信我就不相信。”这在当时是没有人敢这样说的。可是溥仪却是冲口而出,毫无顾忌。这种大是大非面前毫不含糊的鲜明态度,给我们留下了很深的印象。

“文革”开始后,溥仪对“四人帮”一伙人更是敢于批评,认为这些人不是按照毛主席的精神搞运动,而是胡闹乱整人。我曾劝过他不要这样讲,会惹来横祸。他只是笑笑,并说:“过去我以为你干的工作是非胆大的人不能干的,现在看来并不是那样。”在那种场合下,那种无法无天的岁月里,我的确没有他那种勇气,只求少惹点麻烦就行了。

1966年8月24日,全国政协机关的什么“造反派”,公然以命令形式宣布要解散由中华人民共和国总理、全国政协主席周恩来亲自决定成立的文史资料委员会,对周总理亲自委派的文史专员,也命令一律停止工作和学习,不准我们再到专员室去,还把所有的档案查封。我们只好把私人的东西拿走,从此专员们都不再去那里,溥仪的文史专员工作也从那时结束了。等到“四人帮”被打垮,专员们再度恢复上班时,溥仪已经长眠在八宝山灵堂了。

江渐月

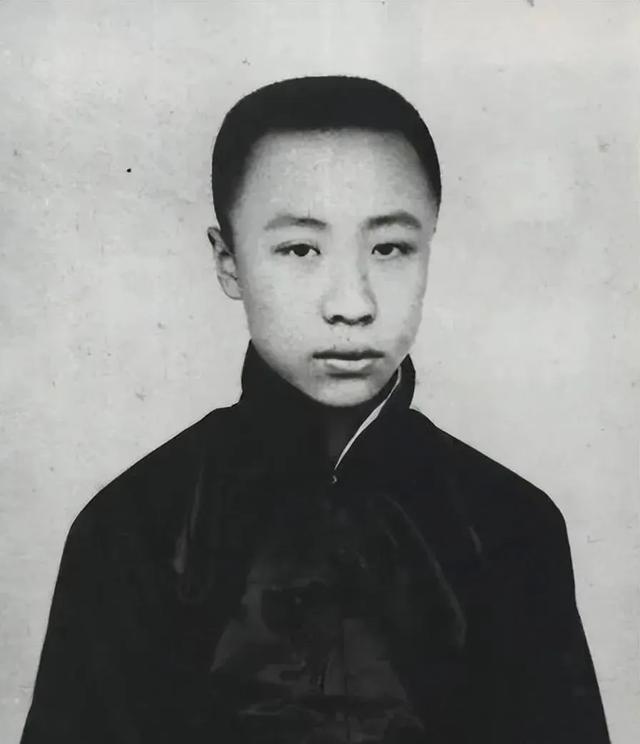

解放后的溥仪。