乾隆三十四年(1769年)二月,因前三次征缅之役虎头蛇尾、未竟全功,心中不甘心用兵缅甸不利、天朝上国颜面受损的乾隆帝为了完成自己的‘武功成就’于是以心腹重臣、保和殿大学士、首席军机大臣、一等忠勇公傅恒为‘经略’,率大军从京师赶往云南,会合已经在云南的副手—户部尚书、协办大学士、参赞大臣阿里衮,内大臣、兵部尚书阿桂,筹备第四次出兵事宜、继续发兵征讨缅甸贡榜王朝。

而傅恒奉诏出征之时,从京师驻防八旗中征调了一万三千六百人从征;之后,乾隆帝又给傅恒增补了八旗军一千五百人、贵州绿营兵三千人。

而傅恒之后率军正式攻入缅甸、与缅军主力对峙于老官屯前线后,乾隆帝为了一战成功,又加派八旗兵三千人、福建绿营水师二千人驰援,可以说乾隆帝这一次把自己最后仰仗的军队老本都一股脑地压上了,以求给缅甸最后一击。

乾隆三十四年(1769年)四月,傅恒率军抵达了永昌前线;经与已经先期抵达云南的副将军阿桂、阿里衮两人多次商议后,再加又吸取了之前数次作战中被缅军切断后路的惨痛教训,傅恒决定进攻主方向选定中缅边界北段以西,这是因为缅都阿瓦(曼德勒)在大金沙江(即伊洛瓦底江)以西,若依旧由东路锡箔江进军,则阿瓦还是被大江隔开,不利于进攻。

于是,傅恒计划兵分两路,一路由伊洛瓦底江(大金沙江)上游的戛鸠江出河西(兰鸠江,或槟榔江),取道孟拱(缅甸密支 那西)、孟养(缅甸密支 那),直捣缅甸阿瓦;另一路则由大金沙江东岸的蛮暮、老官屯,取道孟密(缅甸杰氻)夹江南下,配合主力夹攻阿瓦。

而边境南段与缅甸所接壤的宛顶、普洱等处,傅恒只保留了少量兵力以作牵制之用。

因大金沙江(伊洛瓦底江)在云南境内这一段几乎不能行船(独龙江、大盈江),一直到蛮莫的附近江面开阔、才能通航行船,所以傅恒在五月间提前派副将军阿桂、漕运总督傅显(和傅恒没有亲戚关系)、副都统明亮(傅恒侄子)率数千军队及数百熟练工匠,赶到蛮莫上游有参天大树昼楠、夜槐可以作为原料,且凉爽无瘴的翁古山、野牛坝处秘密打造战船,以备后期作战使用。

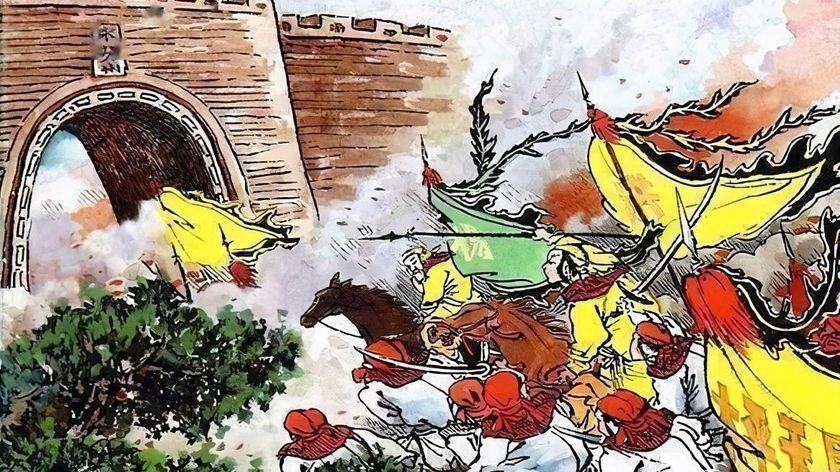

乾隆三十四年(1769年)七月,傅恒祭纛誓师,率四千精兵自腾越(云南腾冲)誓师出兵,对缅甸发动了第四次进攻;在京师的乾隆帝得知经略傅恒已经率军深入缅甸后,急切敦促其他诸将按照原定商议的军事计划迅速集结,配合傅恒共同作战(实在是被明瑞之前兵败的教训给吓怕了)。

八月初二,傅恒会合部分早就部署到位的军队,合计八千余人自戛鸠渡过大金沙江,深入缅属的孟拱、孟养土司地区。而原驻这里的数千缅兵因难于抵挡傅恒的猛攻,于是主动放弃防守,退并至新街(亦在缅甸八莫)附近的老官屯(上一次征缅之役时,额尔登额就是顿兵于此、并败于缅军)。

因一路上缅军并未设防,所以傅恒出兵后行程二千里,初战告捷,顺利招降孟拱土司,夺取猛养、南准寨土司;但因气候和道路恶劣的缘由,傅恒迟迟未抵达原定计划中的下一个目标——蛮暮(蛮莫)。

九月,清军在野牛坝处建造的战船已经造好,而配合作战的广东、福建水师也先后调至,所以负责督促造船的阿里衮、阿桂等人率清军一万五千余人自野牛坝出使,水陆并进攻入缅甸,准备按原计划与先期率军入缅的主将傅恒会攻阿瓦。

从野牛坝出师之后,总兵哈国兴率水师,阿桂、阿里衮率陆师,其中阿桂沿江东岸进军,阿里衮则沿江西岸进军,直驱蛮暮(缅甸八莫)。九月十八,清军与缅军在大盈江与大金沙江两江交会处的甘立寨发生了激战,缅军水陆皆溃,战船被清军水师击沉十三艘,陆路也不敌而后撤。

击败缅军的水陆拦截后,阿桂、阿里衮指挥水师由大盈江出大金沙江,陆师也到达了新街附近,水陆两路都控制了交通要道;此后阿桂、阿里衮派兵数千渡江到西岸的哈坎扎营,然后再从哈坎出兵二千,接应傅恒大军南下会合。

但在接应傅恒南下的时候,阿桂又奏请乾隆帝,请等傅恒到达哈坎后再行进攻缅军驻守的要地老官屯,另外还向乾隆帝说明了目前军粮已经出现不足的实际情况。

可乾隆帝认为阿桂所奏是怯懦拒战的表现,于是下旨革去其副将军之职,改授为参赞大臣,继续在军前效力以赎其过。

乾隆三十四年(1769年)九月二十九,傅恒率军由孟养到达哈坎;此时的傅恒在经历了之前艰难的进军后,已经知道大金沙江西岸道路确实难行,原先制定的沿江西岸攻占缅甸旧都木疏(缅甸甘布鲁)、再由陆路夹江左右并进、直取缅都阿瓦的作战计划已不能执行。

因此,傅恒当机立断,改变原有作战计划,指挥两路大军合兵于哈坎,再向南进军,与驻守新街、老官屯的缅军主力进行决战,击溃缅军主力后再进军阿瓦。

十月初二,为了更有力地指挥全军,傅恒自西岸渡过大金沙江,进驻东岸清军的主营中,统帅全军作战。

在清军第四次大举来攻之时,缅军也很快打探清楚了清军的进攻方向,于是将几乎所有的主力军队大约三万人(包括法国雇佣兵数百人)都部署在新街、老官屯(也就是八莫附近)一带,与清军夹江展开对峙。

而傅恒此次出征,名义上是率领了八旗及绿营水陆大军六万人,但由于后勤供应方面的限制(一路上吃喝拉撒所需的物资供应量实在太庞大了),实际上只有二万八千三百人参战,其中还包括云南宛顶、普洱驻军五千人(防备缅军偷袭),所以出征缅甸的只有二万三千三百人。

再扣除进军沿路上的台站驻兵四千四百人(维持后勤补给通畅、保证后路不被缅军切断,明瑞当初的惨痛教训太深刻啊),所以抵达了新街、老官屯前线的清军实际上只有一万八千九百人兵(其中还包括水师三千人)。

因此,,第四次清缅战争中的两军对抗,缅甸因‘主场之利’而在兵力上占据优势;但因为清军在野战能力上的巨大优势(中南半岛上的国家政权,在野战中从来都不是中原王朝的对手),整个老官屯战役的全过程中,基本上还是清军长期保持进攻优势,而缅军基本保持稳固防守的长期对峙局面。

乾隆三十四年(1769年)十月初十,清缅两军在新街爆发了激战,双方水师于大金沙江上抵近交战;缅军水师作战不利被清军水师击败,不得不退到南面沙洲处(滚弄洲)以据守,清军水师联合登船的陆师一起水陆攻击,大败缅军水师,斩首两千,夺战船六艘。

与此同时,西岸清军在阿里衮的率领下,以精兵六百破缅军三座营寨,斩首一千五百,也是大获全胜;此战之后,缅军见清军攻势凶猛,于是主动退守新街数十里外的老官屯,清军则顺利占领之前被缅军占据的军事重镇新街(八莫附近)。

十月二十,清军乘胜进军至老官屯;老官屯是缅甸由北往南大道上的水陆交通咽喉之地,其地在大金沙江以东,东接猛密,西连猛墅,北往孟拱、孟养,南临缅都阿瓦,号称水陆通衢,地理位置十分重要;当初明瑞第三次征缅时,北路清军额尔登额部就被缅军阻击于此地,久战不能获胜,最后不得不后撤,由此影响到援救深入缅甸腹地的明瑞大军主力,导致明瑞在掩护全军撤退时阵亡在小孟育战场上。

因此,当清军攻占新街时,南撤的缅军早早就在老官屯建立了两座坚固的大营,并设木寨、水寨,据险坚抗,等待清军来攻。

当时,缅军主力在老官屯江东的大寨中,另有数千缅军在西岸扎营,其营栅远远伸入大江之中,而缅军水师船舶就停泊在两营之间的江面上,左右策应、水陆互为犄角。

而傅恒率大军抵达了老官屯前线后,即命副都统海兰察(乾隆朝后期的名将、领侍卫内大臣、一等超勇公)、御前侍卫奎林(傅恒之侄、明瑞之弟)首先出击西岸的缅军,拆毁缅军的阻挡木栅。

当海兰察和奎林发起对西岸缅军的进攻后,东岸缅军也出营攻击,缅军水师也随即发动;海兰察、奎林击退了缅军,乘胜追击俘获两名俘虏,胜利回到大营;双方水师也展开交战,清军告捷,获得了缅军水师的船纛。

与此同时,双方的军队不断隔江以火炮互轰,互有伤亡,而缅军稍处下风。战斗结束后,清军在大江两岸扎营,与当面的缅军分别对峙。缅军两座大营之间的江面水流湍急,还有沙洲连接,清军水师无法突破阻碍前进。因此,第二天东岸清军就派小股部队到缅军的南面扎营,准备断其水路连接。

十月二十二,傅恒、阿桂、阿里衮等人出营指挥作战、一直冒险前进抵达了缅军大营木栅外数十步处,在第一线指挥清军发动了大规模的进攻。而缅军营寨外不但挖有深壕,树立的木栅也坚固无比,外加缅军使用的火枪火炮都是从西方殖民者手中购来,火力极其凶猛,清军的连续多次攻势都被缅军所击退,激战中清军总兵德福不幸中枪阵亡。

同一天,清缅两军的水师在大金沙江再次展开交锋,清军水师又击沉了缅军水师的二十艘战船,大获全胜。此后三天内,清军在陆上以火攻、炮击、抵近冲锋等方式试图摧毁缅军的木栅,但均以失败告终。

十月二十六,清军水师率先发动攻势,乘夜攻占了缅军大江两营之间靠近西岸的沙洲,夺取战船二艘,俘十一人,缅军水师不敌后只得退守东岸,缅军的水路运输由此被被断,清军将士因此士气大振;但陆上对战的结果,还是因为缅军的坚守,导致清军火攻再次失败。

十月二十九,清军再以挖地道埋炸药的方式准备轰开缅军木栅,但被明军识破后化解;此后清军组织人手编织了数百丈长的藤条,预备挂住木栅将其拉倒,结果还是被缅军砍断藤条而失败。

十一月初一,大金沙江西岸突然杀来大股来援的缅军,猛攻西岸的清军,并以先进的西洋火炮轰击江面上的清军水师,幸好驻守西岸的三百名八旗骑兵殊死掩护,西岸清军和水师才来得及安全后撤;由此缅军的水路运输线再次打通,从西岸到东岸的物资补给源源不断。

至此,清缅双方在经过了近一个月的激烈对战后,均已打得精疲力尽、伤亡惨重,双方的将士厌战情绪不断显现,都不想继续打下去了。自十一月初二至十一月初九,双方除了零星的小战之外,主力大军都未出动,事实上已经形成了停战。

而且,老官屯一带的区域地处热带原始森林地带,整天都是雾瘴漫天、水土恶劣,后勤物资的维持供应极其艰难,身为本地人的缅军都因过度作战造成了疫情感染下士卒病亡严重,而远道而来、又久居北方的京营八旗(以及南方绿营)在身体上根本无法适应,征缅将士中因此染上瘴疾,患病甚至病重而亡的人数,比战死疆场的还要多。

傅恒率军出征时的水陆两军三万人, 在经过半年的艰苦征战后,阵亡者与染病死亡者相加已经占全军人数的半数,扣除后方驻守军队及各地台站守军,此时老官屯前线的清军仅存一万三千人左右。

另外,清军参战大军中的各级将领也减员严重——副都统永瑞、提督五福、水师提督叶相德、漕运总督傅显、总兵吴士胜等人纷纷感染了瘴气恶疾,在军中病重去世;最后,就连全军的主帅傅恒、以及副将军阿里衮也未能幸免,同样染上了瘴病,连日腹泻,导致一病不起。

无奈之下,重病中的傅恒只得向乾隆帝上奏说明前线的情况:

‘奈因本年瘴疠过甚,交冬未减。且师久攻坚,士卒染瘴多物故,军中因疫病亡者甚众,水陆军三万一千,至是仅存一万三千矣。”

在战场上努力拼杀也不能获胜的傅恒,在现实情况的打击下不得不以自己治军不力、督战踟蹰、劳师糜饷为由,请乾隆帝对自己从重予以治罪,并指示下一步的军事行动计划。

下一篇文章继续第四次征缅之役的故事。