1965年,蒋介石深感思乡之情难以抑制,渴望重返大陆,为此,他郑重地向毛主席提出了包括六个方面的具体回归条件。在听完提出的六个条件后,毛主席没有丝毫犹豫,立刻给予了肯定的答复,展现出了他的果断与决断力。然而,当蒋介石得知毛主席已表示同意时,他却迟疑了。只需他简单首肯,台湾便能重返祖国怀抱,实现国家的完全统一,这一机会近在咫尺。为何蒋介石对此提议犹豫不决,始终不愿给予肯定答复呢?1965年,鉴于当时局势,蒋介石委派代表与共产党展开了一轮谈判。会上,他明确列出了六大要求,作为此次协商的核心议题。

蒋介石携旧部重返大陆,继续担纲国民党领袖职务,其居住地选择多样,除浙江省外,其余各省均可安身。蒋经国担任台湾省长后,除军事与外交事务归属中央政府管理,其余各项事务在接下来20年均由台湾省政府自主负责,享有高度自治权。期满后,双方将再次进行协商讨论。三:台湾严禁接受美国任何形式的军事及经济援助。若面临财政困境,北京将依据美国原计划提供的数额,给予相应的资金补助。台湾的海军与空军现由北京统一指挥。陆军规模缩减,仅保留四师兵力,其中一师部署于厦门及金门,其余三师则守卫在台湾岛内。五:提议将厦门与金门整合为一个特别行政区,该区域将扮演北京与台北之间沟通的桥梁与缓冲地带的重要角色。在台湾,当局官员的职级与薪酬维持原状,不作变动。同时,确保民众生活水平只升不降,持续提升民众的生活保障。面对蒋介石提出的六项条件,毛主席爽快答应,他坚定表示,只要能够实现国家统一,这些要求都不成障碍。当毛主席爽快地应允后,出乎意料的是,蒋介石却突然变卦,违背了先前的约定。刚到台湾的蒋介石,尽管迫切渴望反攻大陆,日夜筹谋,然而现实却是他力量薄弱,难以如愿。当时,解放军正紧锣密鼓筹备八月对台作战,同时,美国也转变了立场,不再给予国民党支持。

美国认为,败退至台湾的国民党已无力回天,不值得继续投入资源。因此,他们调整策略,寻求与刚成立的新中国共产党建立友好关系。在此情形下,蒋介石错误地选择了支持美国选举中的某一派系,这一举动不慎触怒了当时的美国总统杜鲁门。遭遇连串重创后,蒋介石心急如焚,迅速指派李次白奔赴大陆,意图与共产党协商,寻求和解之道。然而,共产党当时坚持“以武力统一台湾”的立场,未接纳蒋介石出于无奈的求和请求,因此,这次和谈尝试不可避免地以失败而告终。

然而,正当共产党筹备收复台湾之际,7月间,一场突如其来的抗美援朝战争猛然爆发,打断了原有的计划。抗美援朝战争爆发后,中央决定暂时搁置收复台湾的行动,这一决策为蒋介石争取到了宝贵的休整时间。抗美援朝后,中美再次对立,美国为增强自身势力,转而积极寻求与蒋介石合作,意图借此平衡局势。1950年谈判时,蒋介石本无诚意言和。解放军暂停攻台计划后,他即刻召回李次白,心中仍怀揣着重返大陆的虚幻梦想,期盼有朝一日能实现反攻。1955年4月,周总理于万隆会议郑重表明,中国政府愿在当前可行条件下,通过和平途径实现台湾解放,彰显出对和平统一的坚定意愿。周总理进一步阐述,这代表了中国在当时对于解决台湾问题的坚定立场,并介绍了一种全新的策略方法。1956年,中国迈入全面建设社会主义的新阶段,此时,一个稳定和谐的外部环境对于国家的发展至关重要,其重要性不言而喻。1956年4月,毛泽东主席阐述了关于和平解放台湾问题的中国立场与核心原则,明确了国家在这一问题上的基本态度。和谐至关重要,爱国情怀将我们凝聚成一家人,不论何时加入都同样珍贵。我们应以真诚相待,尊重每个人的选择与自由。

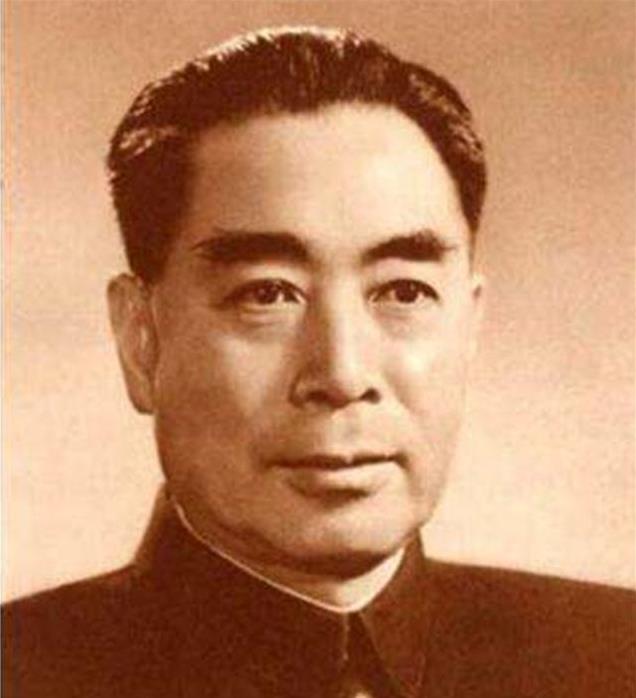

树叶凋零,终将归于树根之畔,恰似人至暮年,心中常怀归乡之念,渴望重返那魂牵梦绕的故乡之地。蒋介石源自浙江奉化,年近七十的他心中萌生了在家乡奉化安然度过余生的念头,渴望在故土的怀抱中享受宁静的晚年生活。鉴于两岸均期盼台湾回归祖国,此次和平谈判显得尤为重要。为此,毛主席特意致信蒋介石,表达对此事的深切关注与期望。共产党派遣了曾参与北平和平谈判的资深爱国人士章士钊前往交涉,章士钊以其深厚的学识背景,赢得了中央的高度关注与信赖。

鉴于章士钊拥有丰富的国民党任职经历,此次派遣他前去谈判,无疑是一个极为贴切且明智的选择。尽管谈判条件优厚,章士钊在台湾的行动仍面临重重阻碍。因此,我方考虑寻求一位中间人,以便将毛主席的亲笔信安全转交给蒋介石。经周总理精心安排,章士钊终于与昔日国民党宣传部长许孝炎会面,两人在这一历史性的时刻相聚,共叙往事。章士钊郑重地将一封来自中央领导人的信函托付给许孝炎,请他转呈蒋介石。同时,他详细阐述了共产党对于两岸尽早实现统一的深切期盼。

许孝炎深知事不宜迟,迅速接过信件,随即将其郑重转呈给了蒋介石,整个过程没有丝毫犹豫与拖延。阅读完毕后,蒋介石深受触动。许孝严后来回忆,蒋介石难得地显露出倦容,长时间沉思后,他认真地对许孝炎说道:“你付出了很多努力。”在书信中,毛泽东深情而迫切地表达了对海峡两岸尽早实现统一的渴望,并在信末,向蒋介石郑重传达了这一心愿。蒋先生故乡依旧,奉化墓庐静立,溪口繁花似锦,一切安好如初,诚挚期盼您能重返故里,亲眼目睹这番不变的景致。

这句话深深触动了蒋介石心底的柔软。国民党败退时,他专程回乡祭拜母亲,而后在台湾数年未归。这封信的到来,让他的思乡情感如潮水般汹涌而来。随后,他决定派遣宋宜山前往大陆,负责与共产党展开深入的协商与谈判,以期达成某项重要共识。此次谈判最终未能达成协议,宣告破裂,究其根源,实则归咎于蒋介石个人的因素。宋宜山此行北京,秘密会晤了周总理,并多次与中央部部长李维汉展开深入磋商,每一次交流都显得极为认真且郑重。

他向中央汇报了台湾的和谈意愿,在京两周期间,他游览了天安门、故宫、颐和园及香山等地,这些经历让他对中国的印象愈发深刻且积极。宋宜山在长达一万五千字的报告中,详尽记录了谈判细节,并高度赞扬了大陆与共产党。他笔下描绘的中国,充满了生机与活力,展现出一个蓬勃发展的新面貌。然而,宋宜山的来信却意外地激怒了蒋介石,让他感到既羞愧又愤怒。

蒋介石那时难以接受大陆飞速发展的现状,更不愿承认共产党领导下的新中国正日益强盛,变得越来越好。宋宜山信中透露的信息,清晰揭示了他的“反共复国”梦想不过是场空幻泡影,此刻,这脆弱的泡影已全然破灭,不复存在。蒋介石极为恼怒,直接命令宋宜山无需返台,他坚信宋已被共产党策反,归来恐将扰乱人心,带来不良影响。蒋介石因愤怒不已,导致这次和平谈判未能取得成果,最终遗憾收场。周总理把这次谈判视作国共两党在战争时期的两次携手之后,迎来的又一次历史性的“第三次携手共进”。他提及,国共首次携手,北伐告捷;再度合作,抗战亦胜。如今第三次携手,胜利同样可期。期盼台湾速归,祖国早日一统。

1963年,第三次谈判前夕,周总理提炼了毛主席1956年致蒋介石信中的核心思想,即“一个大纲四项要点”,具体内容概述如下:核心原则:台湾是中国不可分割的一部分,必须归属并统一于中华人民共和国的领土范围内。四目,指的是拥有四只眼睛的神奇生物或形象,它们通常被描绘为具有超凡能力和独特魅力的存在,引人注目,令人遐想连篇。在台湾,除了外交事务统一由中央政府负责外,其余诸如人事调配、军事与政治大权等,均由蒋中正进行全面管理和掌控。若台湾面临经济建设资金短缺的问题,中央政府有能力提供财政援助,通过拨款形式给予必要的经济支持。台湾的社会改革将采取稳健步伐,待各方面条件更加完备时,会参照蒋中正的看法,并与台湾各界民众代表共同商讨决策。国共两党均承诺不损害对方利益,旨在促进双方能够顺利重建合作关系,携手共进。

“一纲四目”中的要求与后来蒋介石提出的六项要求高度契合,这一构想实质上预见了后来的“一国两制”理念,成为其初步形态。随后,在双方的深入沟通下,蒋介石列出了六项具体要求,整个事态正按照既定步骤顺利推进。历经漫长岁月,合作曙光初现,却意外折戟和谈。究竟何因导致这一转折?答案需追溯至关键人物——蒋介石。

三大战役落幕,蒋介石败局已定,我方顺势而为,最终赢得了解放战争的辉煌胜利,为历史翻开了崭新篇章。1949年的某一天,蒋介石踏上飞往台湾的航班,心中明白,此行或许意味着长久的离别,归期遥遥无期。他凝视着这片居住了多年的土地,心中涌动着无尽的感慨,每一处熟悉的角落都让他思绪万千,情感难以平复。然而,退居台湾的蒋介石并未死心,始终怀揣着重返大陆的幻想。他选择台湾作为避难所,背后自有其深思熟虑的考量。

昔日的台湾,地理位置极为优越,更兼天然条件得天独厚,四周环境为其发展提供了诸多便利。台湾军事实力颇为强大,这得益于日本战败撤退时,遗留在当地的大量先进军事设施与装备,为其奠定了坚实的军事基础。在台湾,早年的洋务运动时期,时任巡抚积极推动了一系列现代化改革,这些举措极大地促进了台湾的快速发展,成效显著。蒋介石深信总有一天能成功反攻,这份信念源自他对局势的全面评估,他坚信自己具备足够的力量,终将重返并掌控全局。当蒋介石紧锣密鼓地筹备反攻策略时,美国持续进行干涉,妄图将大陆与台湾彻底割裂,制造出一个所谓的“两个中国”局面。

1950年,美国以“保护台湾海峡”为借口派兵台湾,随后于1954年与蒋介石签订《美蒋共同防御条约》,大肆攫取权益,这些举动严重侵犯了中国对台湾的领土主权。1958年,美国强烈敦促国民党军队撤离金门与马祖,意图分裂中国,制造出一个“一国两制”的分裂局面,即实质上的“两个中国”。正值此时,中国人民解放军发起了对金门的炮击。得知此消息,蒋介石大为赞赏,认为这为他拒绝从金门、马祖撤军提供了绝佳的借口。

此时,美国意图说服共产党暂停对金门的炮击行动,以此为条件,促使国民党军队从金门撤离,实现其战略目的。当时,美国向解放军提议,若其撤退,美将劝说国民党撤离。然而,国共两党并未落入美国的这一计谋之中,共同挫败了其企图。国共两军协同行动,采取“单日交战,双日停火”的策略,仅对敌方海滩进行炮击,严格避免攻击居民区和军事阵地,确保无辜民众不受伤害。在美国持续不断的强大压力下,蒋介石不得不采取行动,他主动开启了与共产党的多次谈判,力求寻找和平解决方案。当天,蒋介石亦会见了曹聚仁,后者呈上了一封珍贵的礼物——由毛主席亲笔题写的《临江仙》词作,这一举动意义非凡。

昔日明月映照彩云归途,蒋介石晚年心怀归国之梦,期盼祖国能早日实现统一,这也是两岸共同的深切愿望。蒋介石果断提出六项要求,不再迟疑。面对这些条件,毛主席毫不犹豫地给予了肯定答复,态度十分爽快。尽管双方努力协商,遗憾的是,这次谈判最终未能达成协议,以失败而收场。因此,尽管1965年的和平谈判似乎即将取得圆满成果,但关键时刻,蒋介石仍然选择了退缩,放弃了这一即将到手的胜利。我方派遣了时年92岁高龄的章士钊参与谈判,尽管他极力与国民党沟通,但遗憾的是,在初步建立联系后不久,章士钊便离世了。随后,蒋介石派遣陈立夫前往北京,然而,事态未及进展,他便在1975年4月5日于台北逝世,这一变故导致双方的联络再次陷入停滞。

此次和谈意外破裂,导致台湾回归的进程再次陷入漫长等待,回归之日似乎变得更加遥不可及。国共两党为台湾回归历经磋商,遗憾的是,台湾尚未实现完全回归。这次和谈的中断,不仅是国共两党历史上的一个遗憾,至今仍令人扼腕。它导致台湾回归的进程再次受阻,让统一的前景变得不确定且漫长。随着中国近年来持续蓬勃发展,台湾回归祖国已是大势所趋,只是迟早之事。国家统一指日可待,我们翘首以盼这一天的尽快到来。