在公知和假洋鬼子们的宣传下,上世纪九十年代末兴起了激励教育、表扬教育,摒弃了批评教育和惩罚教育。在这个背景下,自然兴起了一些奇谈怪论,出现了一些令人费解的教育行为,比如有人反问:“一共十道题,对了九道不表扬,为什么错了一道就批评?”难道对九道不是也错了一道吗?干嘛要表扬?难道错一道不是错?干嘛不批评?无论做到做不到,追求全部正确才是应该的。中国人自古就知道一个道理:一失足成千古恨。你对了多少都是锦上添花,但错一次就可能万劫不复,挑战者号航天飞机不就是只有一点错误而机毁人亡的吗?是应该反省并改正它?还是应该为其余的都对沾沾自喜?答案是不言而喻的。重视错误比重视成绩更重要,这是再浅显不过的道理了。但那个似是而非的观点却着实迷惑了许许多多的人,包括很多教育工作者。

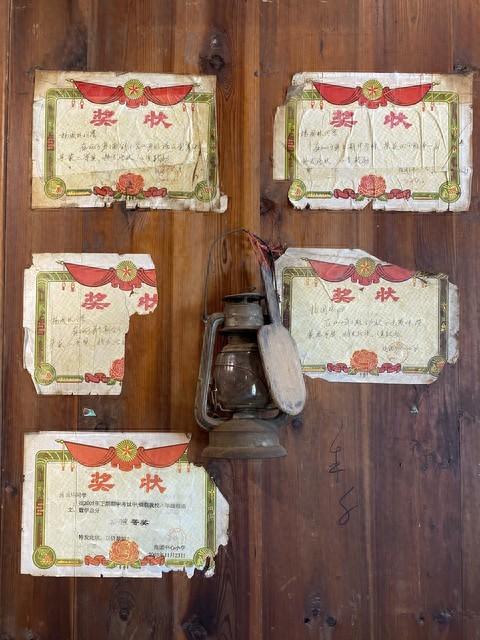

今天要谈的是激励政策极端化的另一个更可笑的教育措施,那就是人人都发奖状。每一个学生一张,班主任得挖空心思找每一个学生的优点,然后给他们一张奖状。事情发展到今天,哪家家长还会把那些没有含金量的愚弄孩子的奖状贴在墙上?因为那就是一张黑状,摆明了告诉旁观者——他学习不好,他有可能是差生。我记得电影界有一个奖,叫金扫帚奖,也就是最差影片奖。这种奖,有人评,也有影片得奖,但有人领吗?虽然没明说是最差影片奖,但事实上就是——不是所有的奖都令人骄傲和自豪。

前几天,一位同事谈起这个问题,他说这种泛滥的奖状被丢的到处都是。我也想起几年前我当班主任时的情景。我把一张奖状发给一个学习比较好的学生,她是我的远亲,结果她非常生气。因为除了三好学生和优秀班干部,其它的奖状她根本不想要。但三好学生每班只有一个名额,优秀班干部也只有一个,还有比她更优秀的学生。这个事儿给我留下了深刻的印象,感觉真的不如不发。对于此事,有的人就说了干嘛不多一些三好生名额?虽然问得可笑,但现实却真的发生了,比如高级职称就是这种逻辑的现实化。

记得我上学的时候,每个班就一个三好学生,也没有优秀班干部。得奖的欢天喜地,没有得奖的也并不生气。现在是人人都有一张奖状,但除了极少数人,绝大多数不但不高兴,还很沮丧,因为如果没有这张奖状,他们顶多不算最优秀的,但有了这张奖状就确定他是不优秀的了——安慰奖没有起到安慰作用,只起到了实锤的作用,狠狠地锤到了他们的心上。

教育说难不难,说简单也不简单。概括地说,教育就是让学生成为社会需要的人,遵守社会规则,遵守法律和道德,并掌握一定的技能,成为合格的劳动者。要把学生培养成这样的人,他们做得正确时要肯定,特别是做得优秀时要表扬奖励;他们做得错误时要批评,错误比较严重时要惩罚。这跟训练动物其实是一样的,正面强化,反面弱化,二者不可或缺,必须同时运用。人与动物不同的是能够自我教育,我们教育的最终目的是让学生学会自我教育,但在三观未确立之前,必须进行社会教育、家庭教育和学校教育。

肯定与批评,都是对待普通的对与错的态度。奖励与惩罚都是对待极端的态度——特别优秀的才奖励,特别糟糕的才惩罚,奖的是出类拔萃的,罚的是很不象话的,这是奖惩的度。

可现在中小学教育界兴起的奖励之风已经走向极端化,不允许批评,更不允许惩罚,教育成了一条腿走路的瘸子。在奖励方面泛滥,在表扬方面贬值,但凡泛滥必然成灾,无论多么有益的事物,都不能泛滥。爱多了还成溺爱呢。我们小心翼翼地保护学生的脆弱的心,结果培养了很多玻璃心,动不动就忧郁,动不动就自杀。独生子女本来就在家里被溺爱,在学校里再被溺爱,培养了无数公主病和精神小伙。表扬已经起不到正向刺激的作用了,这跟笑点高了一样,一般的笑话根本笑不起来了。而奖励也一样,什么都奖,跟什么都不奖有什么不同?该奖的才奖,不该奖的不奖才对啊。批评和惩罚也应该有,特别是要少表扬,多批评,这个道理也简单:欢喜一阵儿能比得上冷静反省?哪怕他们逆反半辈子,只要反思一次也值了。

教育理念的错误,必然导致错误的教育言论和教育行为。当别人看到墙上的奖状是“热爱劳动的孩子”时,说“你家的孩子在学校爱劳动啊?”,家长一定是尴尬的,因为不是热爱劳动不好,但学生还是学习好更重要,因此,三好学生才是真正的好。但凡贴着此类奖状,外人一般会联想到四肢发达,头脑简单,而事实上人家学习可能一般偏上。因此,奖状不光给中小学生带来心理压力,也给家长带来了心理压力。毕竟世人对美好的认识并不同于理论,绝大多数人还是世俗的,这一点我们一定要认识到。

这些年,奖励泛滥不只是教育界,我们看到各行各业都有这种情况,而教育只不过最典型最极端罢了。

我还是呼吁教育回到正确的轨道上来,对于奖励和惩罚,对于肯定和批评,应该恰当才行。儒家一直追求中庸,中庸不是平庸,是客观公正,不追求极端,这是中国教育的优秀的传统。每年浪费那么多奖状,浪费那么多的人力——班主任光想名字就得很久,填写又浪费了很多时间,起到了什么作用呢?学生丢弃,家长不贴,还不能告诉我们答案吗?奖状应该只发给极少数最优秀的学生,这样才能起到标杆的作用,才是真正的楷模和榜样。

但我悲观地看到,此类事件不但不会改正,还愈演愈烈。因为越极端越容易引起人们的注意,就越貌似创新。与众不同,标新立异才能让人耳目一新,老套虽然正确,但不会引起轰动,没有什么效应。

但我仍然要鼓而呼,我尽己所能,问心无愧。