沈醉恍然大悟:难怪杜聿明会第一批被特赦,跟陈长捷一比,真高明

沈醉恍然大悟:难怪杜聿明会第一批被特赦,跟陈长捷一比,真高明

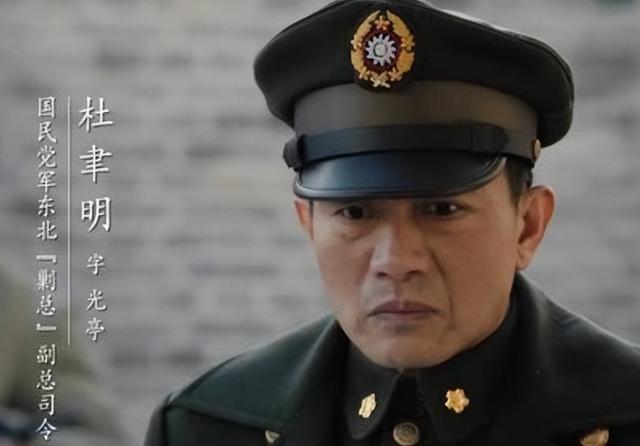

1949年冬,战犯管理所(功德林)迎来了一批特殊的"学员",其中包括远征军总司令杜聿明、天津警备司令陈长捷等人。十年后的1959年,第一批特赦名单公布,杜聿明与陈长捷同时获得特赦。表面上看,两人的结局相同,但细究其中缘由,却大有不同。在一次战犯管理所组织的社会参观活动中,当重返旧地时,杜聿明面对曾经的东北九省保安司令长官部旧址,表现出的淡然与对新中国建设成就的由衷赞叹,与陈长捷在天津故地的怨愤与杜建时的失态形成鲜明对比。这场意味深长的社会参观,不仅揭示了几位战犯迥然不同的心路历程,更让一同参与活动的沈醉恍然大悟:杜聿明能够在第一批获得特赦,绝非偶然。

功德林往事:风云人物惊世变

1949年深秋,北平城内一处特殊的机构悄然成立,这就是后来被称为"功德林"的战犯管理所。这里关押着一批曾叱咤风云的国民党高级将领,他们中有指挥过远征军的杜聿明,有把守天津的陈长捷,还有管理这座城市的杜建时。

这些昔日的风云人物在功德林里过着与从前截然不同的生活。战犯管理所不同于普通监狱,这里更像是一所特殊的学校,战犯们被称为"学员",每天参加学习和讨论。

功德林很快成为国际上的焦点。英国元帅蒙哥马利和蒙巴顿勋爵都提出要见杜聿明,他们对这位曾在缅甸战场上与英军并肩作战的中国将领怀有特殊感情。

不仅是杜聿明,末代皇帝溥仪也成为各国政要关注的对象。许多国王和亲王都想亲自见见这位从天子变成平民的人物,研究他是如何实现这种身份转变的。

功德林的特殊性在于它的开放性。这里的战犯不是被完全隔离的,他们有机会参与社会活动,接触外界。但每次外出都要经过严格审查,要写参观保证书,遵守不得擅自行动的规定。

国际社会对功德林里发生的一切充满好奇。许多外国访客都想一探究竟,了解这些曾经的国民党高官是如何改变的。他们甚至怀疑中国政府是否使用了某种"东方巫术"。

战犯们的改造过程引发了广泛关注。从普通群众到国际政要,都在观察这些人的转变。功德林成为一个展示新中国政策的窗口,也是一个让世界了解中国的平台。

这种关注度反映在每次战犯外出参观时。工厂的工人会停下手中的工作,甚至下班后专程赶来观看。街道两旁总是站满了好奇的群众,他们想亲眼看看这些曾经的"大人物"现在是什么样子。

功德林的存在本身就是一个独特的历史现象。它既不是传统意义上的监狱,也不是单纯的改造机构,而是一个体现新中国政策的特殊场所。通过对战犯的教育改造,展示出一种与以往完全不同的处理方式。

(文章结束)

沈阳风云:杜帅沉稳显风范

从北京到沈阳的火车上,战犯们携带着厚厚的参观保证书,踏上了这场意义非凡的社会考察之旅。这批特殊的旅客中,杜聿明将军的一举一动都牵动着其他人的目光。

火车在沈阳站缓缓停下,沈醉注意到杜聿明的目光平静地扫过站台。昔日的东北战场上,这位指挥官曾在此调兵遣将,如今却是以另一种身份重返故地。

参观团穿过沈阳的街道,杜聿明走在队伍中间,保持着军人特有的挺拔姿态。路过的行人纷纷驻足,窃窃私语着认出了这位曾经的远征军总司令。

东北九省保安司令长官部办公大楼巍然矗立,这里曾是杜聿明指挥辽沈战役的总部。全体战犯的目光聚焦在杜聿明身上,期待着这位老将军会有什么反应。

杜聿明的表现出乎所有人的意料。他面对这座承载着无数往事的建筑,神情如常地走过,仿佛这只是一座普通的办公楼。

参观路线临近结束时,杜聿明突然停下脚步,注视着远处一座新建的工厂。烟囱冒出的白烟在天空中划出一道痕迹,工人们进进出出,一派繁忙景象。

返回住处后,战犯们召开了例行的心得交流会。杜聿明坐在前排,认真记录着每个人的发言。当轮到他发言时,会场的气氛明显变得紧张起来。

杜聿明的发言出人意料。他没有提及任何过往的辉煌,而是详细描述了沈阳工业发展带来的变化。那些新建的工厂,繁忙的码头,热火朝天的建设场景,成为他演讲的主题。

在场的战犯们听得入神,沈醉则在笔记本上写下了评语。杜聿明的表现,在他看来不仅仅是一种姿态,更体现出一个军人对时局的敏锐观察。

沈阳之行给所有人留下了深刻印象。杜聿明展现出的沉稳气度,与其他战犯形成鲜明对比。这种差异不仅体现在表面的举止上,更反映在对现实的认知和态度上。

后来的谈话中,沈醉多次回忆起这次参观。杜聿明在沈阳的表现,成为战犯改造过程中的一个典范。那种不动声色中透出的从容,是其他人难以企及的境界。

这次社会参观的经历,在功德林里传为佳话。杜聿明用实际行动证明,一个人的改变不在于说了多少漂亮话,而在于面对昔日辉煌时的真实反应。

(文章结束)

天津旧地:两将军失态难堪

参观团抵达天津时,已是初冬时节,寒风凛冽的渤海湾吹来阵阵海腥味。这座曾经由陈长捷、杜建时共同掌管的城市,如今已经面貌一新。

陈长捷走在队伍中,目光不时扫过街道两旁的建筑。在他担任天津警备司令时期,这里的每一条街巷他都了如指掌。

杜建时跟在陈长捷身后,这位曾经的天津市长似乎对周围的变化颇感兴趣。路过一家装修一新的百货商店时,他的脚步明显放慢了。

范汉杰是个性情豪爽的人,他大步走到陈长捷和杜建时身边,双手搭在两人肩头。范汉杰的玩笑话在寒冷的空气中显得格外响亮:"今天到了你们的地盘,该好好招待我们了。"

陈长捷听到这句话,立刻板起了脸。这位昔日的天津警备司令用沉默表达着某种情绪。

杜建时倒是接过了话茬,但他的回应显得有些勉强:"今天的吃喝住都安排好了。"这句看似平常的应答,却暗含着复杂的意味。

范汉杰没有察觉到气氛的微妙变化,继续打趣道:"是到你公馆去享受盛宴,还是去起士林吃西餐?"这句玩笑话像一颗石子投入平静的湖面。

杜建时突然情绪失控,声音提高了八度:"这比到锦州时,你一点招待都没有好得多。"他的反应让周围的空气瞬间凝固。

范汉杰意识到自己的玩笑开过了头,立即收敛了笑容。整个参观队伍陷入了一阵尴尬的沉默。

在场的其他战犯们都看到了这一幕。这种情绪的失控,与之前在沈阳杜聿明展现出的从容形成了鲜明对比。

参观团继续向前走,路过了天津市政府大楼。杜建时的目光在那栋建筑上停留了许久,但他没有再说任何话。

陈长捷的表现则更加引人注目。从进入天津的那一刻起,他就一直保持着一副生人勿近的模样。

这种反应并非没有来由。在功德林里,陈长捷对傅作义的态度就十分冷淡。即使傅作义专程来看望他,他也是全程黑着脸,一言不发。

对天津的参观活动在一种微妙的气氛中继续进行。陈长捷和杜建时的表现,让所有人都意识到,他们与这座城市之间有着说不清道不明的纠葛。

这次天津之行,成为了检验战犯改造成效的一个重要时刻。通过陈长捷和杜建时的反应,人们看到了他们内心深处未能完全放下的执念。

(文章结束)

特赦诏令:三人迥异命运路

1959年初春,一纸特赦令在功德林引起轩然大波。战犯管理所的广播里传出了第一批特赦名单,杜聿明和陈长捷的名字赫然在列。

消息传开后,功德林里的气氛异常活跃。战犯们三五成群聚在一起,讨论着这两位"先行者"的未来。

杜聿明得知消息后的表现,依然保持着他一贯的沉稳。他像往常一样参加学习讨论,完成日常作业。

陈长捷的特赦背后,傅作义付出了巨大努力。傅作义多次向有关部门陈述,认为陈长捷只是执行军令,不应承担全部责任。

在特赦决定公布的那天,傅作义亲自来到功德林。这一次,陈长捷终于放下了过往的芥蒂,向这位曾经的长官表达了谢意。

杜建时看着两位同仁获得特赦,表现出了明显的落寞。他继续留在功德林,等待着属于自己的那一天。

1960年,第二批特赦名单公布,沈醉和范汉杰获得了自由。这两位在功德林里表现突出的战犯,用实际行动证明了自己的改造决心。

沈醉在离开功德林前,特意找到了杜建时。他将自己的笔记本留给了这位仍在等待的老友。

直到1961年,第三批特赦名单才让杜建时等到了自由的机会。从天津之行的失态到最终获得特赦,整整等待了两年时光。

回顾这三位曾经权势显赫的将领的不同结局,人们看到了改造成效的真实写照。杜聿明的从容淡定,为他赢得了第一批特赦的机会。

陈长捷虽然也在第一批获得特赦,但这更多归功于傅作义的帮助。他在功德林的表现,并未展现出真正的悔悟与改变。

杜建时则因为在天津之行中的情绪失控,不得不多等待两年时间。这个教训告诉人们,改造不是表面功夫,而是需要发自内心的转变。

功德林的大门终究为这三个人打开,但他们走出去的时间和方式却大不相同。这段历史见证了新中国对待战犯的政策,也展现了不同个体在面对人生转折时的不同选择。

这三个人的故事在功德林里经常被提起。他们的经历成为后来战犯们的参考,告诉人们什么是真正的改造,什么又只是表面的应付。

特赦制度的实施,不仅仅是对个人的考验,更是对整个战犯改造工作的检验。从杜聿明的率先垂范,到杜建时的最终悔悟,每一个案例都成为了历史的明镜。

(文章结束)