魏惠王是一个颇有作为的君主,为何仍会葬送魏国的霸业?

世人常说魏国的覆灭,是葬送在魏惠王手中的。然而,细究历史,魏惠王其实并非昏庸之主。他迁都大梁,兴修水利,发展军队,外交纵横,每一项措施都颇具远见。在他的治理下,魏国百姓安居乐业,国力蒸蒸日上。那么,这样一位雄才大略的君主,为何最终还是葬送了魏国的霸业呢?

是他的决策出现了重大失误?还是面临了无法扭转的历史洪流?抑或是他那过时的霸业思想,最终将魏国推向了衰落的深渊?

一、魏惠王的突出贡献

公元前370年,魏惠王继位之初,面对的是一个外强中干的魏国。为了扭转这种局面,他做出了一个惊人的决定:迁都大梁。

这个决定在当时引起了轩然大波。大梁位于黄河以南,远离魏国的发祥地河西,许多大臣都认为这是在自断根基。然而魏惠王却看到了大梁的战略价值:这里不仅地处中原腹地,而且水网发达,是控制中原的绝佳据点。

迁都之后,魏惠王立即着手大规模水利工程建设。他下令开凿了著名的鸿沟,将颍水、济水、淮水、泗水与黄河连通。这项浩大的水利工程不仅便利了商旅往来,更为魏国打造了四通八达的水上运输网络。

在经济发展上,魏惠王采取了一系列开明措施。他打破了统治者独占山林川泽的特权,允许百姓开垦荒地。同时实行"二十税一"的轻徭政策,大大减轻了百姓负担。这些政策使魏国农业生产蓬勃发展,商业贸易繁荣昌盛。

军事上,魏惠王继承和发展了吴起的"武卒"制度。他不再局限于在西河地区选拔精兵,而是在全国范围内扩大选拔范围。短短几年内,魏国的精锐部队"武卒"就扩充到了二十万人。这支训练有素的军队,成为魏国争霸的重要力量。

魏惠王还看到了长城防御体系的重要性。他在西部修筑长城抵御秦国,在南部修筑长城防御楚韩,构筑起了一道坚固的防线。这些工事虽然耗费巨大,但确实为魏国赢得了宝贵的发展时间。

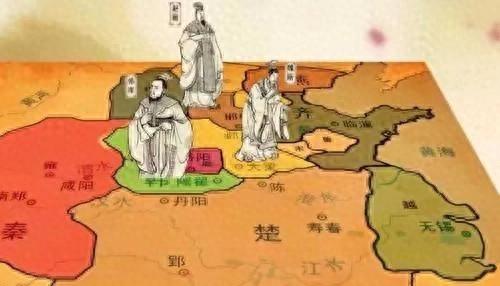

在外交方面,魏惠王展现出了高超的平衡之术。他一方面通过军事威慑维持对韩、赵的影响力,另一方面又频繁与诸侯会盟,以盟主姿态调和邦交。在他的主导下,魏国一度成功维系了三晋联合的局面,并获得了中小诸侯的拥戴。

这些措施为魏国带来了显著的效果。据《战国策》记载,当时魏国"家给人足,仓廪充实"。魏惠王在位期间,魏国一度成为战国七雄中最强盛的国家,被誉为"天下莫强焉"。

即便是在后来的历史评价中,魏惠王的这些建设性举措也得到了肯定。他开创的鸿沟水系影响深远,直到汉代仍在使用。他推行的轻徭政策和军制改革,更是被后世统治者借鉴。这些都表明,魏惠王确实是一位有远见和魄力的君主。

二、时代巨变下的困境

正当魏惠王在大梁施展抱负之时,战国各国也在悄然发生着巨大变化。变法之风,从魏国刮向了天下。

在齐国,邹忌开始推行变法。他打破了旧有的贵族特权,扩充军队,改革赋税制度。齐国很快就从一个保守的老牌诸侯,变成了一个富庶强大的新兴大国。齐国的商人云集于临淄,市场繁荣到"商贾迎商于千里之外"的地步。

更令魏国担忧的是秦国的变法。当年在魏国碰壁的商鞅,在秦国找到了施展才华的机会。他在秦国推行的变法比魏国更加彻底,"民有二男以上,分异之"的政策,彻底打破了宗族制度;"废井田,开阡陌"的土地制度,极大地调动了农民的生产积极性。短短几年间,秦国就从一个偏居西陲的弱国,一跃成为令人生畏的强敌。

韩国的申不害变法同样不容小觑。他创造性地提出"法法法"之说,主张用法律来约束君主和臣下。这种制度创新,使韩国在三晋中率先摆脱了贵族政治的束缚,走上了法治之路。

三晋同盟的分裂更是沉重打击。赵国迁都邯郸后,国力迅速提升。赵武灵王更是打破传统,改穿胡服,练习骑射,使赵国的军事实力突飞猛进。韩国也在新郑经营有方,与楚国结成联盟,逐渐摆脱了对魏国的依附。

军事战略的转变更是雪上加霜。魏国的精锐"武卒"原本以重装步兵见长,但随着赵国胡服骑射的推广,这种作战方式逐渐落后。在平原地区,魏国的重装步兵常常被赵国骑兵包抄迂回,损失惨重。

内部矛盾也日益突出。魏国的贵族们对迁都大梁一直心存不满,认为这是背离祖先的举动。一些世家大族更是暗中与他国勾结,试图维持自己的特权。这种内部分裂,严重影响了魏国的战争动员能力。

最令人痛心的是人才的外流。当年在魏国受到排挤的孙膑,投奔齐国后成为了齐国的军事统帅。他深知魏国军队的特点,在马陵之战中设下巧计,一举歼灭了魏国的主力。商鞅在秦国变法成功后,更是成为了秦国强大的重要推手。

内忧外患之下,魏国的困境日益显现。原本引以为傲的军事优势逐渐丧失,外交同盟瓦解,就连引以为傲的经济实力也被齐国赶超。各国的变法图强,使魏国在战国的舞台上失去了独占的优势。战国中期的大变局,正悄然展开。

三、致命的战略误判

魏惠王在面对诸国变法带来的巨大挑战时,做出了一个令人意外的决定:他要效仿春秋时期的霸主,通过会盟来重建魏国的威望。这个决定,成为了魏国衰落的转折点。

公元前357年,商鞅来到大梁,向魏惠王献上一个看似完美的计策:"大王如今已令行于天下,可成王业矣!不如联合一大国,讨伐一大国,威服一大国,以立王霸之业!"商鞅还进一步建议,魏国可以联合燕国讨伐齐国,威服赵国;或者联合秦国讨伐楚国,威服韩国。

这个建议正中魏惠王下怀。他选择了与秦国结盟,并准备通过一场盛大的会盟来展示魏国的霸主地位。于是,他召集诸侯在逢泽举行会盟。然而,这场会盟却暴露了魏国霸业的虚弱本质。

韩国公然拒绝参加会盟。魏惠王大怒,联合赵国共同讨伐韩国。这个决定立刻引发了连锁反应:韩国向齐国求援,齐国趁机出兵,一举攻入魏境,击溃魏军,甚至生擒了魏国太子。

更大的打击还在后面。公元前354年,因韩国再次不服,魏惠王派大将庞涓率八万大军征讨。这次,轮到了孙膑出手。他运用"围魏救赵"的战术,迫使魏军疲于奔命。在马陵一战中,齐军设下伏兵,全歼魏军主力。庞涓自刎,魏太子申被俘,魏惠王不得不亲自到齐国谢罪。

河西之地的丢失,则是这场战略误判的最后一击。当魏国的军事实力被齐国打击殆尽时,曾经承诺要帮助魏国成就王业的秦国露出了獠牙。秦军大举东出,一举夺取了河西之地。这片魏国发祥之地的失去,标志着魏国霸业的彻底终结。

这一连串的失败,都源于魏惠王对形势的误判。他没有看到,在变法大潮下,诸国的实力此消彼长,靠会盟来维系的霸主地位已经不复可能。相反,他的霸业思想反而成为了其他诸侯联手打击魏国的借口。

公元前353年,魏惠王在大梁宫中感叹:"寡人不知天下之变,以至于此!"这句话道出了他战略误判的根本:在这个群雄争霸的新时代,依靠旧式霸业思想来统领诸侯,已经不合时宜了。

四、历史的必然

战国时代的政治环境已经发生了根本性转变。春秋时期诸侯争霸的游戏规则被彻底打破,取而代之的是你死我活的兼并战争。在这样的大环境下,魏国的衰落带有某种必然性。

公元前403年,三晋分立时期,魏文侯就已经察觉到这种变化。他大力推行用人唯才的政策,网罗天下英才,使魏国成为当时最具创新活力的诸侯国。李悝变法的成功,正是这一政策的成果。然而到了魏武侯时期,这种开明的人才政策逐渐改变,以至于像商鞅、孙膑这样的人才纷纷出走。

战国中期的霸主地位已经无法持续。齐国在邹忌变法后,经济实力直追魏国。临淄成为天下最大的商业中心,"富可敌国"的商人比比皆是。秦国在商鞅变法后,军事实力突飞猛进,"尊功尚实"的风气使整个国家充满战斗力。楚国虽然内部动荡,但广大的领土和丰富的资源使其具备持久作战的能力。

多线作战更是让魏国陷入了战略困境。西有虎狼之秦虎视眈眈,东有强大的齐国虎踞中原,南有楚国频频觊觎,北有赵国蠢蠢欲动。魏国虽然地处中原,但这种地理位置反而成为了包袱,四面受敌的局面让魏军疲于奔命。

人才断层的打击尤为致命。魏国早期的变法得益于李悝、吴起等人才的支持。但到了魏惠王时期,这些人才要么凋零,要么出走。更糟糕的是,他们中的许多人投奔了敌国。孙膑在齐国运筹帷幄,商鞅在秦国变法图强,都成为了打击魏国的重要力量。公元前354年的马陵之战,就是一个最好的例子。孙膑深知魏军的特点,设下"减灶之计",让庞涓轻敌冒进,最终一举歼灭魏军主力。

地缘政治的局面对魏国也极为不利。魏国的领土呈现出"哑铃型"分布,东西两端庞大,中间却被韩国切断。这种地理格局使魏国在战争中难以发挥整体优势。一旦韩国倒向敌对阵营,魏国的东西两部分就会失去联系,各自为战。这也是为什么韩国不参加逢泽会盟时,魏惠王会如此震怒的原因。

魏国在马陵之战后元气大伤,但真正让魏国失去霸主地位的,还是秦国夺取河西之地。这不仅使魏国失去了发祥之地,更失去了抵御秦国的战略纵深。此后,魏国在与秦国的战争中节节败退,最终沦为秦国进取中原的踏脚石。魏国衰落的历史车轮,从此再也无法逆转。

五、历史的启示

魏国的兴衰历程,为后世留下了深刻的教训。其中最为关键的,莫过于在时代变迁中如何做出正确的政治抉择。

公元前403年,魏文侯面对三晋分立的局面时,果断推行变法。他任用李悝制定《法经》,建立成文法典;重用吴起训练军队,创立武卒制度。这些改革使魏国迅速崛起,成为战国初期最强大的诸侯国。然而到了魏惠王时期,面对各国的变法大潮,魏国却选择了回归传统的霸主之路。

在战略判断上,魏惠王犯了一个致命的错误。公元前357年,当商鞅来到大梁献策时,魏惠王没有看出这是秦国的"反间计"。他轻信了"联合秦国,讨伐楚国"的建议,结果不仅没能打击楚国,反而让秦国有了喘息之机。等到魏国在马陵之战中元气大伤时,秦国立即翻脸,夺取了河西之地。

人才政策的失误更是让魏国付出了惨重代价。魏文侯时期,魏国以善待人才闻名,"天下贤人尽在魏国"。但到了魏惠王时期,这种开明的用人政策发生了改变。他不但错过了商鞅这样的变法人才,还让孙膑蒙受不白之冤,被迫投奔齐国。这些流失的人才后来都成为了打击魏国的主力。

外交战略的失衡也加速了魏国的衰落。魏惠王执着于维持三晋联盟,却忽视了韩、赵已经有了独立发展的意愿。当他强行召集诸侯在逢泽会盟时,不仅没能重建霸主地位,反而激化了与韩国的矛盾。这场外交失败直接导致了后来的马陵之战,使魏国失去了最后的军事优势。

改革创新的迟滞成为魏国衰落的根本原因。当秦国推行商鞅变法,齐国实行邹忌变法,赵国改革胡服骑射时,魏国却沉迷于春秋时期的霸主之梦。魏惠王虽然也采取了一些改革措施,如迁都大梁、兴修水利,但这些改革都未触及制度层面。等到他意识到变法的重要性时,魏国已经失去了最佳的改革时机。

公元前334年,魏惠王在位四十五年后驾崩。此时的魏国,已经从战国初期的最强诸侯,沦落为秦国东进道路上的绊脚石。这位在位时间最长的战国君主,最终还是没能跟上时代变革的步伐。他的统治,正好跨越了战国由分立走向兼并的关键时期,见证了变法潮流如何改变了中国古代的政治格局。

江湖百晓生

魏惠王和楚怀王还有齐闵王这三个犯了共同的错误,四处树敌