周朝的故事是一场漫长的戏剧,尤其是东周那五百年的历史,充满了分裂、挣扎和无奈。

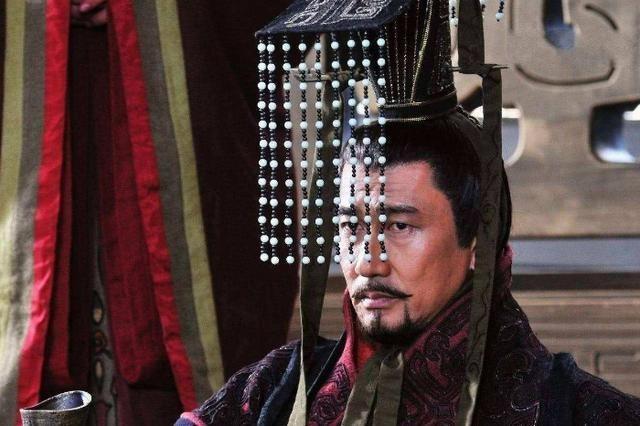

乱世之中,每个人都想当主角,可谁也没想到,这场戏的导演——周王室,却逐渐沦为了背景板。

想象一下,曾经高高在上的周天子,到了东周,却只能靠六百里方圆的土地过活,甚至连几个诸侯国的城主都不如。

而这一切的开端,竟然是因为一场废太子风波。

西周末年,周幽王一手推动了王朝的崩塌。

他废了王后,也废了王后所生的太子姬宜臼。

这事儿放在今天,顶多算一场宫廷斗争,可在当时,背后牵扯的是整个天下的秩序。

被废的王后回了娘家,而她的父亲——申国国君,直接联合西北的犬戎,打进了西周的都城镐京。

结果,镐京被毁,周幽王战死,西周灭亡。

这本该是诸侯们“勤王”的时候,可他们来的时候,显然比灭火的水还晚。

赶跑犬戎后,大家却更关心另一个问题:谁能当新的周天子?按理说,姬宜臼作为幽王的长子,继位是顺理成章的事。

可是,他外公的“弑君”嫌疑摆在那里,诸侯们的意见不统一,就这样又推出来一个“竞争对手”——幽王的弟弟姬余臣。

于是,东周的开篇就给人来了个大新闻:两位天子,平分天下。

周平王搬去了洛阳,开创了“东周”的历史,而周携王则留在旧都附近,继续打着“正统”的旗号。

对于那些诸侯这种局面再合适不过了。

王室分裂,权力削弱,他们的地盘和话语权自然就多了。

从某种意义上说,周平王的智慧在于识时务。

他知道镐京已经呆不下去了,选择了东迁洛阳。

但他的一手操作,也为后来的历史埋下了伏笔。

他为了安抚护送他东迁的马夫家族,给了他们一块地盘。

这个马夫家族,就是后来改变中国历史的秦国。

到了洛阳后,周平王才发现,自己手里能用的资源少得可怜。

曾经统治天下的王室,现在只剩下六百里方圆的土地。

更要命的是,周围的诸侯国一个比一个强大。

晋国、郑国、楚国,哪个不是猛虎下山?周平王明白,硬碰硬肯定不行,唯一的出路就是“猥琐发育”。

于是,他一边拉拢诸侯,一边对付自己的“竞争对手”携王。

这一拖,就是二十年。

事情的转折点出现在晋国的插手。

晋文侯看准了机会,帮助周平王解决了携王,而作为回报,他获得了“合法扩张权”。

这权力可了不得,相当于周王室亲手给了晋国一张“通行证”,让他们可以大肆吞并其他小国。

周平王这招虽然解了燃眉之急,却也让自己彻底失去了对晋国的控制权。

周平王去世后,王位传到了他的孙子周桓王手上。

这位年轻的天子上来就想干票大的。

他觉得自己要是能用武力震慑诸侯,说不定能重振王室的威风。

于是,他带着联军,打算先拿郑国开刀。

可没想到,这一仗不仅没赢,自己还被郑国射了一箭。

这就是历史上有名的“繻葛之战”。

从此,周王室的威信彻底崩塌,连郑国这样的中等诸侯都敢骑在天子头上。

接下来的几代周天子,不是窝里斗,就是被迫忍气吞声。

比如周惠王,为了争夺王位,不得不跑到郑国借兵,结果把大片土地送了出去;再比如周襄王,他干脆选择躺平,把“天下共主”的名号当成最后的遮羞布。

至于后来的周顷王、周匡王、周定王,他们的事迹在史书里几乎没有留下什么记录,历史的主角彻底变成了诸侯们。

到了战国初期,周王室的惨状达到了新高度。

周贞定王去世后,他的几个儿子直接打起来了,老二杀了老大,老三又杀了老二,最后干脆分家,各自占据一块地盘。

分家的结果,就是周王室的地盘进一步缩水,连“天下共主”的象征意义都快没了。

真正让周天子丧失最后一点尊严的,是周威烈王。

他在位时,韩赵魏三家瓜分了晋国,但为了名正言顺,他们需要周天子的册封。

于是,三家带着大军跑到洛阳示威。

周威烈王顶不住压力,只能同意封他们为诸侯。

至此,“周天子”这个名号再也没有实际意义,战国时代正式拉开了序幕。

回头看东周这五百年,周王室的命运让人唏嘘。

从一个统治天下的王朝,到连个像样的地盘都保不住,他们用自己的失败书写了一部关于衰落的教科书。

有人说,周天子就像一位被架空的君主,想翻身,却始终找不到突破口。

也有人说,东周的历史是天下大势的必然结果,哪怕周天子再努力,也不可能改变这个走向。