1853年6月24日,太平军西征部队乘船直抵南昌,开始了对南昌的进攻。

此后,太平军在南昌城下足足打了93天,却始终打不下南昌!

战后,太平军此战的指挥官,天王的妻弟赖汉英直接被撤职,调去删书局搞文字工作去了!

打不下南昌就算了,怎么指挥官还要受如此屈辱呢?

闪电奔袭1853年6月3日,太平天国夏官副丞相赖汉英率领战船千艘、士卒万人,由天京出发,开始了西征。

在再次攻占安庆后,赖汉英率部分军队进军江西,扑向南昌!

太平军此次西征,其战略目的并不是“开疆拓土”,而是通过战略机动,向敌人防御空虚的安徽、江西、湖北等地机动,控制住几个关键核心点;一则为天京解决粮草问题;二则为摧毁天京城下江南、江北大营的粮食主要来源;三则为迫使围攻天京的清军抽调兵力回援,以缓解天京的压力。

所以,此次西征中,太平军攻占的地区,除安庆这样的重要据点留下部分兵力把守外,其余地区皆旋得旋弃,不留兵,不控制。其目的只有一个:以最快的速度,趁敌人防御空虚,攻占敌人在安徽、江西等地的主要城市。

因此,在打下安徽省城安庆后,南昌,就成了太平军的下一个目标。

从战略层面来说,太平军的情报是准确的:当时,“省城守兵不满三千,益以官绅两局团练壮勇亦仅二千余名”,确实空虚!而包括江西巡抚张芾在内的官员,也确实都是不太懂军务之人!

而太平军的奔袭速度,也是很快的!

6月10日攻占安庆;6月13日攻占江西彭泽;6月18日攻占湖口,进入鄱阳湖;6月22日攻占南康府城;6月23日攻占吴城镇;随即,太平军沿赣江而上,6月24日即抵达了南昌城外。

整个过程中,太平军几乎没有停顿,连续作战,志在必得。

但是,太平军···还是慢了一步!

因为···对手的速度更快!

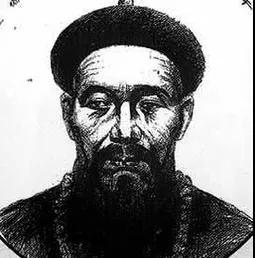

“更快”的江忠源在曾国藩崛起之前,如果说谁是太平军最大“苦主”的话,那无疑就是江忠源了。

在蓑衣渡,江忠源干掉了太平天国的南王冯云山,并给了太平军沉重打击;在长沙,江忠源抢占蔡公坟,使太平军虽然兵力不小,但却始终只能局促于南门一地进攻,无法施展···

此时,在南昌,又是这个江忠源,坏了太平军的好事。

原本,南昌城内已经进入“不堪一击”模式了:新募的乡勇两千人逃散;官员们商议时“人无固志”;城内外“居民迁徙,十室九空”···

所幸的是,混乱之中,江西官员们干对了一件事:请江忠源!

江忠源当时正带着1300余楚勇赶往江南大营。

6月18日,接到江西巡抚的告急,江忠源不待朝廷批复,即立即行动,于22日飞驰南昌!

江忠源只带了1300余人来,兵是少了点,但是,不要紧,有江忠源就够了!

江忠源一到,江西官员立刻表示“悉以军事委之”,全部委托江忠源了!

而江忠源在接下来1天中的表现,很快就使形势逆转!

(1)、以刺刀维持军纪,使南昌城军心士气安定下来!

江忠源首先要解决的,就是军心士气问题。

一个初来乍到的外地人,靠一通激情四射的演讲就使原本士气低落的将士们振奋起来,那是电视剧的情节。

江忠源不是电视剧导演,但他是一个狠角色!

他立刻给所有部队分配任务,让他们到指定的城墙把守,随即:在所有的部队后方,都安置楚勇督战!

如此,原本浮动的军心士气,在刀锋的威逼下安定了下来!

如此,原有之兵,加上江忠源带来的1300余人,再加上新募者,南昌城内兵力有“万余人”。

(2)、焚毁近城民居及城外各类高建筑,又紧急在江边修建营垒,设置炮台,封锁江路。

江忠源深知太平军作战的套路。

因此,焚毁近城民居,就可以避免太平军以民居为掩护,靠近城墙。

焚毁城外各类高建筑,就防止了太平军在那里设炮台轰击城内。

江忠源的操作,确实可以加强了防御,但其带来的灾害却也是不得不提的:包括滕王阁、法华堂、圆觉寺等著名文物古迹,都被焚毁了!

(3)、以高压政策,“防谍”。

使用内应、间谍,又是太平军一常见攻城方法。

江忠源的预防之策同样简单粗暴:闭城后,加强巡逻,禁止私下有任何不当之语!

甚至于:有弟兄二人,在城上城下对话,都惨遭杀害!街上有“偶语贼攻城甚急者”也杀害!

江忠源只比太平军早到2天。

但是,就这2天,却使南昌城的防务发生了根本性的变化!

而这根本形的变化,就意味着太平军靠袭击方法破城的企图已经失败!

开局:无法进攻的太平军太平军的原意图,就是袭击。

然而,一开局,太平军不要说袭击了,就是下船扎营都成问题!

这是怎么回事呢?

24日,太平军的船队来到南昌城下。

当时,清军正在焚毁外面的民房和建筑。

太平军立刻组织上岸救火。

但为时已晚,太平军只保住了文孝庙,其余都被烧毁了。

如此,太平军发现:自己根本找不到地方扎营!

南昌城,西北濒临赣江,其余三面都是平地,“平壤百里”。

所以,太平军一旦下船,在地面上根本就无险可据,压根找不到一个足以安全扎营的地方!

因此,太平军只好宿营在船上!

这意味着两件事。

1、太平军只有对敌人防御严密的城西、城北地区进攻。根本无法阻止清军援军源源不断进入南昌。

2、即便是进攻城西、城北,也要通过漫长的,无遮无拦的地区才能靠近城墙!

因此,抵达南昌之初的太平军,根本无法发起进攻!

到了26日,也就是太平军抵达南昌的第三天,反倒是江忠源率先对太平军发起了进攻···

太平军倒是击退了江忠源的进攻,但也无法攻城了!

第一次穴地进攻:乌龙袭击是袭击不了了,强攻也没有条件。

老办法,穴地进攻吧!

太平军知道自己只能穴地进攻,江忠源也知道太平军只能穴地进攻!

于是,“穴地”与“反穴地”的斗法开始了。

江忠源在长沙的时候,就掌握了“反穴地”的方法。

首先是“瓮听法”,侧听掘地声音,查到隧道位置,然后”即由内挖下,挖即通,即用铁球下击,并熬滚桐油稀粥灌之“;然后是在近城处,开挖明壕,意横截地道,加以破坏···

方法好是好,不过···

对现代军事感兴趣的朋友都听过那句话:“防空防空,十防九空”,纯靠地面来防空,始终是不保险的。

同样,“防穴地”也是如此!

江忠源用的是在长沙时的“成功经验”,但问题是,长沙虽然守住了,但其实也被太平军成功爆破了三次呀!

既然如此,在南昌,这种方法自然也是不能防住太平军爆破的!

太平军挖掘效率真不是盖的,不过才过了几天,到6月29日太平军就成功挖好了地道,轰蹋了德胜,门城墙数丈!

清军一片紧张,立刻组织抢修、阻击···

然而···清军忙了好一阵之后却发现:没有太平军来进攻!

清军自己的汇报是:“登时堵筑,火炮齐施,贼不敢逼”,咱们反应太快了,太平军连打都不敢打过来···

难道太平军辛辛苦苦挖个地道,炸塌城墙却没有勇气进攻吗?

不是的。

太平军在等···

他们记错了地雷数,以为这次炸完以后,还会有第二次爆炸···

结果,等他们“想起”自己记错时···口子已经被清军堵筑好了···

打仗能打得如此乌龙,赖汉英后来被处罚,大约也不冤吧···

第二次穴地攻城:邯郸学步VS持续改进一次不成,那就再来一次,总不会再乌龙了吧!

太平军一面抵抗清军的反扑,一面继续挖掘地道。

终于,7月9日早晨,太平军再次轰塌了德胜门城墙10余丈!

这一次,太平军不乌龙了,立刻组织进攻!

而且,自攻长沙失败后,太平军“穴地进攻”战术有了进化,爆破成功后,不但对爆破口发起突击,在其他方向也同时发起猛攻!

然而,再好的战术原则,到了庸碌之将手中,也只是邯郸学步!

太平军的多点进攻,只是有个模样而已!

(1)、太平军在其他方向发起的进攻,本意是要趁敌人抽调到爆破口,趁虚以最大效率登城破敌!

所以,这些方向的进攻,要待机而动!

但是,江忠源守南昌,除以一支专门应对爆破的预备队外,其余城墙各军皆需要严守自己的地段,不得调动!

所以,太平军实际上并没有趁虚而动的机会!

而且,太平军虽然安排了同时进攻,但攻城部队却缺乏云梯等必要器械!

那还打什么打?

所以,这些方向的进攻,付出了相当大的代价,却一点效果也没有!

(2)、爆破口的进攻,却一切在敌人掌握之中!

爆破的要点,在于在敌人不能准确预料的地点爆破,破坏敌人城墙,迅速突入城内,彻底打乱敌人的城防部署!

然而,在上次爆破后,大家都很清楚:太平军是利用城外唯一保存的文孝庙为据点,以德胜门为爆破目标!

既然如此,江忠源主要加强在德胜门的部署就好了呀!

所以,太平军的爆破,实际上毫无突然性,完全在敌人的预料之中!

因此,太平军前脚爆破成功,江忠源立刻率领楚勇堵过来,双方打成了顶牛角···

最后,太平军还是无法形成突破!

(3)、与江忠源的差距实在太大!

值得一提的是:即便太平军在爆破口“顶牛角”把江忠源“顶”下去也没有用!

因为:此时的南昌城防,却又多了一重保障!

原来,在太平军第一次爆破后,江忠源意识到:靠单纯的监听、破坏,是不能阻止太平军再次爆破的。

因此,江忠源紧急组织,在德胜门内毁民居添筑月城至章江门;又预备了大量沙囊,以备倒是堵塞之用!

所以···实际上,太平军的这次爆破,看起来声势浩大、热热闹闹,但其实既无惊也无险!

第三次穴地进攻:有战术创新,无奈时机已过7月28日晨,太平军第三次炸塌了德胜门城墙。

这一次,太平军虽然又是在老地方,但倒是玩出了新花样!

在爆破成功后,清军立刻赶来堵截。

这个时候,第二颗雷又炸了一次,又炸开了八九丈。而百余楚勇被炸死,清军伤亡惨重!

这次玩出的创新,终于有了起色!

太平军立刻组织猛攻!

然而···此时,形势已变了!

在这段时间,清军在城外也云集了起来,与城内形成了犄角之势!

所以,太平军在前面攻城,城外清军就从后面来猛攻太平军背后!

内外夹攻之下,太平军坚持不住,被迫退了下来!

如此,三次穴地进攻,全部失败!

其实,您还记得太平军第一次穴地进攻时的“乌龙”吗?他们当时在等第二颗雷的爆炸,只是记错了数字```

显然,在第一次穴地进攻时,太平军就有了“双重爆破”的意图!

回过头来看,如果第一次爆破时,组织得稍微上心一点,不那么“二”,机会将是多么的好呀!

然而···打仗这种事情,没有什么如果!

战略调整:东王的“无语”三次攻城不克,此时,城外太平军粮食、兵力都出现了不足的情况。

于是,杨秀清又派国宗石贞详、石凤魁率领援军万人、船只千艘,自天京抵达南昌外围,前来支援。

我们完全可以想象此时杨秀清的无奈和愤怒!

咱们前面提到了当时派赖汉英西征的战略目的:为天京解决粮食问题、吸引敌人往援。

现在好了,你西征军连自己的粮食都缺了!你西征军还需要再从天京调兵来支援你了!

显然,赖汉英是把事情办咂了!

好了,现在杨秀清增兵来了,西征军兵力又强盛起来了。

于是,西征军决心继续攻南昌,但需要调整作战方式!

太平军认为:此时,江西及附近地区的清军已经被抽调到了南昌附近,周边州县防御空虚,正可避时击虚,扫荡外围,既解决粮食问题,又剪其枝叶,改善南昌城下的局势。

于是,太平军做出调整:分兵!一部继续攻南昌,一部横扫外围州县!

主意已定,开始行动!

蹩脚的分兵作战:全面被动太平军的部署思路,看起来是高明的。

但实施起来,却是蹩脚的!

1、分兵作战,各打各的。

分兵作战,关键在形散而神不散;分兵后,各路保持密切配合。

但是,太平军的分兵,却是各打各的。

曾天养率领部分部队分兵而出,向南昌周边州县发展。

曾天养确实是一员虎将,连下丰城县、光义市、饶州府城、乐平县城、景德镇、都昌、彭泽县城、安徽东流县、建德县等地,所向披靡!

然而,曾天养虽然连战连胜,也缴获了不少物资,但毕竟规模有限,又没有与主攻部队在节奏上呼应,所以,越打越远,对南昌主战场并没有带来什么太大帮助···

2、主战场,消极防御。

而在南昌城下的主战场,太平军则进入了消极防御状态!

在差不多2个月的时间里,太平军没有主动再攻过城!他们只是消极抵抗清军的反而已···

后来,赖汉英被指责为“通妖”,说他故意不打算攻破南昌城,与他这段时间的表现是分不开的。

不过,显然,赖汉英没有“通妖”,他只是···没有办法。

赖汉英此时自然无力强攻,也没有条件偷袭,还不就只有穴地攻城一个路子!

而此时,却连穴地的条件都没有了!

南昌附近,地下水位本来就比较高,挖掘难度本来就比较大。

而此时,正逢江南地区的多雨季节,连下大雨,江水多次暴涨,城外一片汪洋!

如此,一则地下水位变得更高了;二则地面积水很容易渗到隧道!

据载,“所挖地道五处,尽皆泉涌”···地下水涌上来,隧道中将死多又伤亡。

“洪水陡涨五丈,贼埋巨炮城下俱渗透,不复燃”,地上渗水使地道埋设的火药无法使用···

所以,看起来,太平军仍然在努力···只是,“穴地”确实已不是正确的方法了!

所以,太平军的表面消极,实质是因攻城方法单一,在原方法走不通后,又一根筋不调整罢了!

如此···何以建功?

撤军及后续杨秀清实在受不了了!

于是,下令西征军撤出南昌,进据九江,再图后举!

9月24日,太平军撤离南昌,南昌攻坚战结束!

随即,杨秀清派出石达开到安庆,指挥西征事宜,而原西征统帅赖汉英则被调回天京,解除职务,到删书局去删改儒经去了!

此后,赖汉英,这个首任西征统帅,基本上离开了核心岗位了。

不过,话说回来,对赖汉英个人来说,这或许又是一件幸事。

或许是由于早早退出了核心岗,所以,他就容易被敌人“淡忘”。

正因如此,太平天国失败后,赖汉英“目标小”逃了出来,后来跑去了香港,1906年回乡,宣统元年去世。

太平军久攻南昌不克,是其西征初期的重大挫折。

长时间顿兵坚城之下,耽误了发展机遇,也耽误了为天京筹粮、吸敌的战略任务,战略代价是比较沉重的。

从后面杨秀清的处置看,太平军将主要责任归于赖汉英的指挥上。

实际上,这并不合理!

攻南昌,何时攻,何时撤,何时增兵,战略决策皆是杨秀清自己做出的!

从赖汉英的指挥上,虽然有一些乌龙之处,但总体上算是中规中矩。

初期企图以闪电战夺取南昌,其行动不可谓不迅速!

但是,江忠源更快,而且不但去得快,所有的应急准备也快!

如此,袭击之不成,其主要原因在江忠源厉害,而非赖汉英迟缓。

在江忠源精准冷酷地破坏后,太平军只有“穴地攻城”一条路!

几次“穴地攻城”,皆功亏一篑。

不过,虽然有第一次攻坚时的记错爆破次数的“乌龙”,但总体上,太平军也是一板一眼进攻的,打不下,还是因为江忠源的应对得当。

此外,我们还要注意到:在大部分时间里,南昌城内外的清军数量皆多于太平军!

兵力不占优势,指挥不如敌人,地利不如敌人,天时(气象)不利,太平军不能打下南昌,难道很奇怪吗?

只是,在这种情况下,杨秀清长时间不做出调整,仍然寄希望于破城,应负主要责任!

而清军之所以取胜,虽有许多有利条件,但最核心的因素只有一个:江忠源!

正是因为江忠源的出色表现,才使一切条件变得对清军有利:严酷控制使临时凑起来的壮勇成为守城战力;提前破坏使太平军被迫局促于小舟之上,使清军全取地利(当然,其对历史名胜的破坏也应负历史责任);在“穴地进攻”中灵活、高效、身先士卒的指挥,为清军的集结创造了时间···

个人以为,太平天国士气双方将帅中,江忠源是最出色的一个。

他是那种能够先知先觉,化解危机于无形,消除危险于未萌的顶级人物。

这样的人物,如果能出现在后来第二次鸦片战争对英法联军的战场上,是可能有更亮眼表现的!

而最终,他只能在镇压太平天国的作战中“捐躯”,这实是历史的一个遗憾!