在清朝历史上,进士与举人是两条不同的仕途起点,然而其背后的入仕路径却各有自己的独特之处。每年成百上千的读书人参加科学考试,最终脱颖而出的只有极少数获得了进士与举人身份。关于进士和举人在官职上的差异与对应,有着耐人寻味的历史细节,下面让我们深入探讨这一话题。

让我们从广泛到细节点来看待这个复杂的话题。进士,作为科甲考试中的最高荣誉,象征着有志者梦寐以求的仕途开端。三甲进士虽同为进士,但是各自的授职则有着明显的不同。一甲三名即状元、榜眼和探花,无需经过朝考,在传胪大典当日就已授予顶戴,状元入翰林院修撰(从六品),榜眼与探花亦授翰林院编修(正七品)。然而,二甲三甲则需要通过朝考,争取庶吉士的身份。这一身份的取得意味着他们将会在未来三年的学习期之后,再次被考核来决定其最终的授职。

对于二甲进士来说,幸运者可以授编修,而三甲进士则多为检讨,这样的安排使得二甲的起点较三甲略高一筹。通过这三年的庶吉士学习,优异者将留在翰林院,这为他们未来的仕途打下了坚实的基础。那些未能留馆的庶吉士则被安排至京师各部或者外省,但他们依然在候补的长队中等待分配,等待期可以长达数年。

举人,与进士相比,入仕之路要崎岖得多。早在清初时期,由于各省府州县职位空缺较多,许多举人甚至秀才都能够直接获得知县等职位,实授的概率高。但随着国家逐步承平,职官变得固定而稀缺,举人们花费大量心血获得的仅仅是一个入仕的资格而不是保障。因此,康熙中期后的举人大挑制度,成为了举人们期待的一根救命稻草。

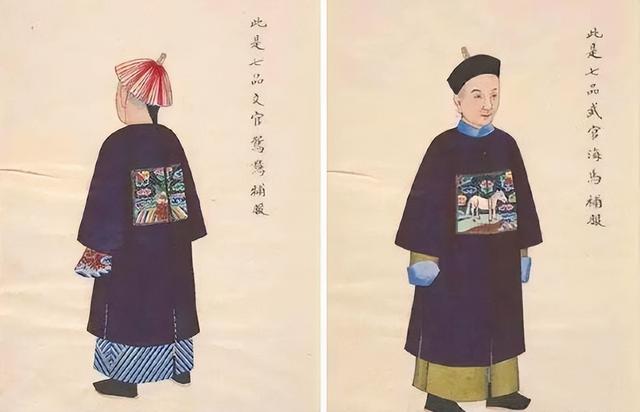

举人大挑制度通过定期的选拔,给举人们提供了明确的晋升渠道,尽管当选后授予的职务如州判、县丞等,多为正八品的佐贰官,但这些职位也象征着官场的一个开始,为日后的进步提供了基础。少数表现杰出的举人甚至能成为正七品的知县,成为地方上的父母官。

与进士的迅速崛起截然不同,举人的道路显得更加漫长和艰辛。仅凭一个举人头衔无法立即获得实职,还需要通过考试和朝考等层层选拔。相比之下,进士则享有更多的优待和较高的起点。但无论如何,对更多的读书人来说,举人的身份已经提供了通往仕途的一扇大门。

在我国历史上,教育的普及与科学考试制度的推广,极大地激发了全国读书人的积极性,而进士与举人的分级制度也有其合理性和必要性。从庶吉士到县丞,从翰林院到知州,这些身份和职位的安排既体现了国家对人才的层层考核和选拔,也透露出制度设计的周全与深思。尽管进士与举人入仕的路径各不相同,但不论是高起点的进士还是身处边缘的举人,都在为国家的治理和人才的选拔作出了不可磨灭的贡献。