建立在粗浅解剖基础上的中医学,经过几千年的临床推测、思辩和演绎,逐渐形成了现有的中医理论体系。

王清任于 1830年著《医林改错》对脏腑、三焦等提出质疑。后来西医学传入我国,对中医理论产生了强烈冲击。直到现在,阴阳、脏腑、经络、三焦、营卫、气血津液等都是什么仍难以证实。阴阳、脏腑、经络等给中医学蒙上了神秘的面纱。

为了研究明阳、脏腑、经络,每年都要投入可观的人力和财力,数十年来也没有值得称谓的突破。中西医结合和中医现代化也无法与现代医学争雄、平分秋色,新的医学理论体系仍然毫无踪影。原因何在?原因在于对中医理论的本质缺乏准确的认识。

阴阳是对人体正气的分类命名

阴阳是对人体正气的分类命名明代医家张介宾在《类经附翼·医易义》一书中有言:“乃知天地之道,以阴阳二气而造化万物;人身之理,以阴阳二气而长养百骸”。

阴阳学说认为任何事物都可分为阴阳两大类,人体正气也可分成阴气和阳气两大类。

阴气包括精、血、津液、营气。阴气具有凉润,滋养作用,在调畅气机,气机运转中具有降、入、敛、合、纳的作用。阳气包括气、少火和卫气。此阳气包括的气是狭义的气,可以把它理解为人体的动力之源。它具有推动作用,通常所称的气虚即指此气。

少火即是具有温煦、温化作用的阳气部分,通常简称为阳。阳气具有温煦、推动作用,在调畅气机、气机运转中具有升、出、散、开、宣的作用。阴气和阳气的作用恰好是对立的,共同维持着人体的凉润滋养和温煦推动作用的平衡适度,调节气机,使气机和利,完成升降出入、敛散开合、纳宣等气化作用。

在中医生理学中,所谓阴阳平衡,就是阴气平和、阳气固秘(阴平阳秘),气机和利,气化作用正常的状态。

由此可见,阴气平和,阳气固秘,气机和利,气化正常,是中医生理学阴阳平衡、阴阳互根的真正内涵。而阴气和阳气因虚损耗伤或邪气侵扰失于平秘,则气机逆乱,或温凉失度,或化生停滞,气化失常,阴阳失调,发生疾病。这就是中医病理学要点。

所以,阴阳学说在中医生理、病理学中,其阴阳是指阴气和阳气而言,阴阳是正气的分类命名。中医学的阴阳学说其本质是阴气和阳气的气化学说。

脏腑是对正气的组合分类命名

脏腑是对正气的组合分类命名脏腑学说是中医理论的重要部分,是以五脏为主体内容的学说。五脏六腑除三焦外,原本是解剖学名称。在此基础上形成的脏腑学说,经历了数千年的推测、思辩、演绎,逐渐远离了解剖学含义,发生了概念的畸变。

以五脏为例,心主血脉、肺主气司呼吸、肝藏血、肾主水,与解剖脏器相一致。其他功能的归类几乎都是离开解剖学进行的推测、思辩、演绎的学说。它与五行学说有难以割断的联系。阴阳本义为阳气有形与无形之间的相互转化,而五行则为气的不同气化形式。

不难看出,五脏所主的五组功能,其实质是用五脏命名的五脏之气,即心脏之气、肺脏之气、脾脏之气、肝脏之气和肾脏之气来实施的。五脏之气又各自由其各脏阴气、阳气组成。各脏的阴、阳、气、血充沛和利,阴平阳秘,则各脏的功能正常。

例如心脏之气是由心阴、心阳、心气、心血组成,心的阴、阳、气、血和利平秘,即心脏之气和利平秘,则能藏神、神志正常,血脉充盛调畅,脉象从容和缓、荣舌养面。

肾脏之气是由肾阴、肾阳、肾精、肾气组成,肾的阴阳、精气和利平秘,则能藏精,主生长发育和繁殖,主水,主骨生髓,通于脑和耳。

五脏其实质是五组不同功能的阴、阳、气、血的组合分类命名,心肺脾肝肾是五组正气的组合分类命名。脏腑学说本质是脏腑之气,以五脏之气为主体的阴、阳、气、血的气化学说。

三焦是对正气的分类命名

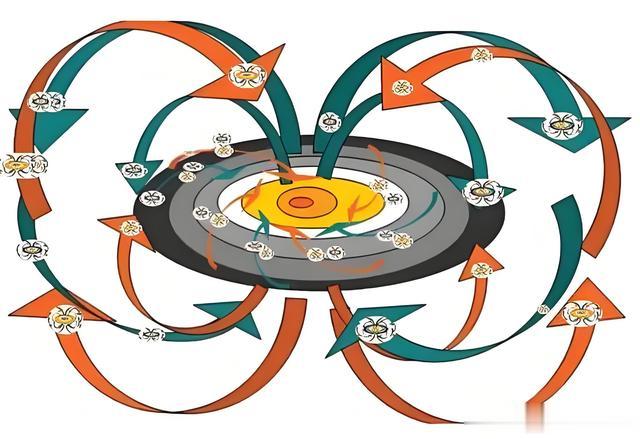

三焦是对正气的分类命名作为六腑之一的三焦,认为它是气液环流的通道,它没有具体的形态,是”莫大于此的一个腑”。它盖脏腑之外、驱体之内、包罗诸脏、和内调外、荣左养右、导上宣下,有名无形,号称孤府。这不能不说是古人又一个天才推论,在脏腑之外,与经络之间,有三焦这个腑,周身灌体。

换言之,脏腑之气与经络之气进行阴阳、气血、精津等物质交换,要通过三焦之气这一环节。

笔者惊奇地发现,三焦多么像现代医学的结缔组织!各种脏器的实质细胞、神经、血管、淋巴管都浸浴在结缔组织里。实质细胞摄取营养物质,和排泄代谢产物,都必须经由结缔组织完成物质交换。

尽管三焦同结缔组织如此相似,还是把三焦同其他腑一样,看成是对正气的分类命名为妥,没有必要去论证三焦是什么组织结构或解剖形态的东西。只要理解,凡是参与脏腑之气和经络之气之间气液环流交换的阴阳、气血、津液等,都属于三焦之气,就足够了。

无须赘言,营卫、精血、津液同阴阳、脏腑、经络、三焦一样,都是人体正气、阴阳之气的分类命名。它们有其相应的功能作用,参与气化作用。全部正气都是多种生命活性物质的统称。气化论犹如一部古朴的”生化学”。

气化论是中医理论体系的真正核心

气化论是中医理论体系的真正核心《灵兰秘典论》里首见气化之说:“膀胱者,州都之官,津液液焉,气化则能出矣”。气化蕴涵着气机。大凡事物的关键皆曰机。气机是气化活动必须经历的过程,气机的升降出入运动是对人体脏腑功能活动的基本形式的概括。

阴平阳秘,阴气平和,阳气固秘,气机和利,气化正常,是中医生理学的真正内涵已如前述。

正邪相争是中医学病因和辨证的关键,中医病因学把一切致病因子统称为邪气。邪气包括外邪和内生邪气。外邪指风、寒、暑、湿、燥、火六淫和疫疠之气。内生邪气指内风、内寒、内湿、内燥、内热(内火)、痰饮、瘀血、滞气、逆气等。

无论外邪还是内生邪气都可以损伤正气,正气也可因劳损耗伤而虚弱。均可导致阴阳失调,气机失常,发生疾病。

中医辨证皆不外正气虚和/或邪气实。正气虚即阴、阳、气、血、精、津之不足;实乃邪气实,即内外邪气有余。疾病就是正气和邪气相互斗争——正邪相争的结果。所以,正邪相争导致正气虚和/或邪气实,是中医病因和辩证的关键,虚实是辩证的真正总纲。

扶正祛邪是中医治病的总则。通过药物、针灸等手段,补其正气、泻其邪气、补其不足、损其有余,虚者补之、实者泻之。扶正祛邪,使正气得安,邪气消亡,气机和利,气化正常,恢复健康。

张景岳称泻其邪气、安其正气的全部治法均为“调气”,他说:“凡气有不正,皆赖调和。如邪气在表,散即调也;邪气在里,行即调也;实邪壅滞,泻即调也,虚赢困惫,补即调也,由是类推,则凡寒之、热之、温之、清之、升之、降之……正者正之,假者反之,必清必净,各安其气,则无病不除,是皆调气之大法也。”可见调气就是扶其正气,祛其邪气,达到治病目的。

“善言气者,必彰于物”,中医学从生理、病因、病理,到辨证、施治,无一不是以气化论为理论根据的,因此,气化论是中医理论体系的真正核心,中医理论本质是气化论。

了百了-

每当我看到有中医粉还沉溺在《黄帝内经》《神农本草经》《金匮要略》《本草纲目》的“祖先伟大智慧”不能自拔时,我只能说:他们是一群生活在21世纪的中世纪古人,与我们存在千年代沟。我们都在使用AI技术了,他们还热衷戥子杆秤称药,瓦罐煨汤;他们只认金木水火土五种元素,拒绝承认元素周期表;只知风邪寒热,不见细菌病毒。真不知道他们身上爆棚的自豪感和自信心从何而来。

wQ

听听伟人钱学森是怎么对中医的品价!再放狗屁

中医上千亿次药量还不知何写教人写药量

好历害的本质.中医们能天天出来宣传要做喜欢看自己孩子病的越久越好那得有多喜欢看自己孩子病的越久越好的心态。中医己经做了5000年的喜欢看自己孩子病的越久越好,只是古人不知不觉中的做,而今天中医是以喜欢看自己孩子病的越久越好为荣。不仅中医们自己要做,还要所有人都要做,还才是中医们天天跑出来宣传中医的原因。(只有药有效才配讲药量.药都无效还有必要讲什么药量吗。中医是药有效又吃的越多效果越大之下还非要无理由限制药量,那不是喜欢病的越久越好吗,吃一克10天安全治好,你咋知道不会吃二克立刻就安全治好。你为什么不开二克而非开一克,這不是喜欢病的越久越好是什么,再配合医者父母心,是不是中医是喜欢看自己孩子病的越久越好。)

zyr17

中医最大的流派伤寒派也就是经方派是不讲阴阳五行的,自学中医研究阴阳五行本来就是因为没有师承而陷入的误区。满口阴阳五行的或者是中医非主流流派,但大多数是骗子。

路人侠客

中医这门医术,对于生理、病理和药理现象,根据临床实践经验,是一门以中国传统文化为基础,用归纳法的哲学观点进行理论解释的医学,具体理论属于宏观医学理论体系。它的理论特点是抽象,博大精深,也很简单高效、实用。西医理论偏向微观,可以用统计数字量化。各有优势。

用户56xxx07

不懂就别乱说,连经络都说不清楚,还想解释中医?你搞笑吧!

陆初雪

[静静吃瓜] 有什么病?哪疼?能不能治?[doge] 如此而已。

了百了-

中医是不会错的,中医没有衰败,所以不存在“复兴”的事。中医很行,不行的是从事中医的人,还有反对中医的人太多了,信中医的越来越少。神射手如果脱靶了,那是画靶子的人搞错了。