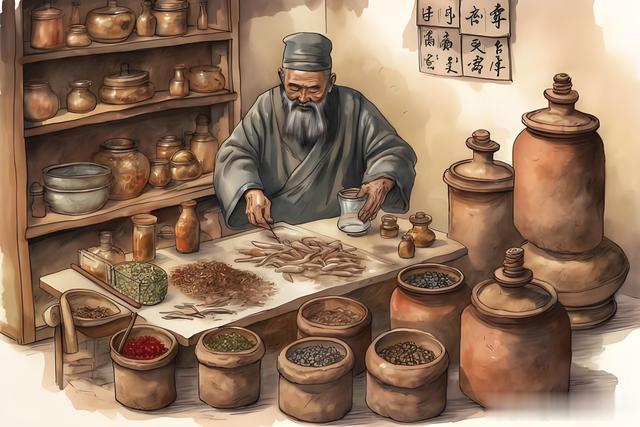

在国学及中医药学领域,“烧灰存性”是张仲景提出的重要理论,它指的是将药物烧成灰烬但保留其原有的药性。而将这一理论进一步拓展到“炒炭存性”的,是明代的医药学家李时珍。

纪晓岚在《阅微草堂笔记》曾记载到:

“里媪遇饭食凝滞者,即以其物烧灰存性,调水服之…凡药物入胃,必凑其同气。故某物之灰,能自到某物凝滞处,凡油腻得灰即解散,故灰到其处,滞者自行,犹之以灰浣垢而已。若脾弱之凝滞,胃满之凝滞,气郁之凝滞,血瘀痰结之凝滞,则非灰所能除矣。”

一言以蔽之:烧灰消积。

其实,民间这类的经验由来已久,如小孩子吃东西积食了,吃什么导致的积食,就把这样东西烧成灰服下,食积的问题就解决了。

按纪晓岚的解释是:“凡药物入胃,必凑其同气。故某物之灰,能自到某物凝滞处……”说来,确实还有那么一分道理!

烧灰存性

烧灰存性在中医里,无物不可入药,大家有空,可以翻一翻《本草纲目》,里面的水部、土部、人部,各种我们现代人无法理解的药都在里面。

就算灶台边这块油抹布也是一味不可多得的良药,3年以上者为优。剪下一块放在瓦罐里面,密闭,细缝用泥巴给糊上,下面用小火烤。这个火有讲究,最好不要用炭火,也不要用煤油火,用柴火,把它碳化,就叫烧灰存性。

对此,中医的解释是源自传统中医理论的“取象比类”——

烧灰之后,抹布里面那些物质化的东西去掉了,但是它担任抹布工作的那个海纳百川、藏污纳垢、宽容大量的"性格""信息还在里面,可以入药。

这与现代人物质化的头脑肯定是格格不入的。

烧炭存性

烧炭存性女病崩漏,额角发煅灰服,立止。

在《邓铁涛医学文集》一书中邓老以血余炭一味来治疗血崩。血余炭,叫的好听,就是头发灰。

“余治妇科失血方中,每每伍入此药,能收到满意之疗效。单味使用,冀其药力之至专。若能用血气旺盛的青年人之头发制成,效力最好。”

邓老解释说:

血余炭性平,药力温和,为人发锻炭而成,有止血、背瘀之功。且发为血之余,又为肾之荣、肾主藏精,生髓。故锻炭存性之血余炭又有补阴之效,十分适用妇科失血证。本品既能止血,又不留瘀;既能活血,又可补阴,寓开源于塞流之中,治失血证之妙,非他药可比。

烧灰存性的渊源

烧灰存性的渊源“烧灰存性”是汉代张仲景提出的重要理论,《金匮要略方论》中就有“枳实,王不留行,桑根皮⋯⋯烧灰存性,勿令灰过”、“乱发烧灰”等十来种炭药的记载。

尔后,经过历代医家的临床实践,炭类药不断的增加与发展。迨至金元时期,炭药品种已十分丰富,葛可久在《十药神书》中用十灰散治疗肺病吐血。

李时珍在其著作《本草纲目》中,对药物的炮制方法进行了详细的描述和创新。他提出“炒炭存性”的方法,即在炒制药物时,将其炒至表面焦黑、内部焦黄,但仍需保留其部分药性,以达到特定的治疗效果。这一方法不仅丰富了中医药的炮制技术,也提高了药物的临床疗效。

根据五行生克规律,认为红属火,黑属水,水能克火,从而形成了最初的“以黑胜红”,“红见黑则止”朴素的炭药止血理论。

然而,对现代人来说,确实难以理解中药的「烧灰存性」之说,都烧成灰了,怎么「存性」?用头发烧成灰,就能治崩漏大出血?

现代研究,烧炭对理化性质的影响:

现代研究,烧炭对理化性质的影响:根据历代医家长期的临床实践及现代学者、专家的研究,证实了许多炭类药物确能增强或产生收敛止血的作用。

“炒炭存性”目的:一是去其燥性及烈性,使药性缓和;二是防止焦化及有效成分丧失,增强或产生止血作用;三是破坏部分非止血成分,避免对止血作用的不利影响。

改变了物理性质生药经高温制炭后,有机成分绝大部分灰化破坏,无机成分也因此改变了存在状态,使整个炭药成为疏松多孔的物质,而有利于炭药止血成分的充分释放。

增强了收敛性能大部分中药在制炭过程中,由于失水而变得疏松多孔,且有大量炭素产生。而炭素有吸附作用,故炭类药物有较好的收涩止血作用。

增加了止血成分总量高温制炭对生药有机物质破坏较多,而对耐热性物质如Ca2+、微量元素、鞣质等成分影响甚少,另外还可产生一些新的止血成分如炭素,因而这些止血成分在炭药中的相对含量较生药明显提高。

性味发生变化植物成炭过程中,都将会产生焦苦味和苦涩味,借其苦涩之性,用于收敛止血。

炭类药蔚为大观

炭类药蔚为大观经过历代医家的临床实践,炭类药不断的增加与发展。迨至金元时期,炭药品种已十分丰富,葛可久在《十药神书》中用十灰散治疗肺病吐血。炭类药逐步发展成为《中药炮制学》的重要内容之一。

中药制炭的主要目的 :

改变药物的固有性能。如干姜温中散寒,回阳通脉,能走能守;而炮姜炭温中散寒,温中止血,守而不走。增强收敛止血,固涩止泻之功。如地榆炒炭后止血作用比生品强;乌梅、石榴皮炒炭后收涩止痢之功比生品强。缓和药性、降低毒性。如干漆炒炭后能减低其刺激性及毒性等。明代陈嘉谟在《本草蒙筌》的“制造资水火”中指出:“ 凡药物造,贵在适中,不及则功效难求,太过则气味反失。”这是对中药炮制程度的高度概括,只有达到“适中”,中药炮制的质量才能保证。

他强调,中药制炭必须“适中”,也就是要达到“炒炭存性”的要求。即中药制炭后部分炭化,但内部不应炭化,仍要保存原有的药性和气味。

如果烧成灰烬,则药性全失。

中医上千亿次药量还不知何写教人写药量

好历害的烧灰存性.中医们能天天出来宣传要做喜欢看自己孩子病的越久越好那得有多喜欢看自己孩子病的越久越好的心态。中医己经做了5000年的喜欢看自己孩子病的越久越好,只是古人不知不觉中的做,而今天中医是以喜欢看自己孩子病的越久越好为荣。不仅中医们自己要做,还要所有人都要做,还才是中医们天天跑出来宣传中医的原因。(只有药有效才配讲药量.药都无效还有必要讲什么药量吗。中医是药有效又吃的越多效果越大之下还非要无理由限制药量,那不是喜欢病的越久越好吗,吃一克10天安全治好,你咋知道不会吃二克立刻就安全治好。你为什么不开二克而非开一克,這不是喜欢病的越久越好是什么,再配合医者父母心,是不是中医是喜欢看自己孩子病的越久越好。)