张学良,他一生经历丰富,为中国历史做出了重要影响,其晚年最大的心愿竟是回到东北老家探亲。

事情的演变是怎么样的?又是谁替他完成了这一心愿?

当初,赵一荻面对前往贵州陪伴张学良。

在这个艰难的时刻,她必须做出选择:是留下孩子,还是带他一同面对未知的风险?

当张学良的脚步踏入北京的繁华之中,他与赵家的缘分就此悄然展开。

他时常造访赵家,与赵家人谈笑风生,赵庆华更是对他赞不绝口,称赞他年轻有为、风度翩翩。

而赵一荻与张学良的初识,则是一段如诗如画的佳话。

赵一荻,在赵家的姐妹中,她排行第四,也是家中的幺女,因此家人亲昵地称她为赵四小姐。

那是一个阳光明媚的春天(1927年),天津蔡公馆的舞会成为了他们相遇的契机。

年仅十六岁的赵四小姐,在舞池中翩翩起舞,吸引了张学良的目光。

他们彼此交谈,仿佛有着说不完的话题,从那一刻起,两颗心便紧紧相连。

之后的日子里,张学良与赵四小姐时常相约在香山饭店的高尔夫球场打球。

夏天来临,当北京的酷暑让人难以忍受时,张学良便前往北戴河避暑。

而赵四小姐,则带着大哥、二哥从天津赶来,与张学良共度清凉时光。

1929年3月,那时的张学良,正担任着东北边防司令长官的重任。

一天,他拨通了一个长途电话,电话那头传来了赵四小姐清脆的声音。

张学良热情邀请她前往奉天(沈阳)旅游,感受那里的风土人情。

赵四小姐听后,心中充满了期待和激动,她稍作考虑后,便电话回复张学良,表示已经征得父母的同意,准备欣然前往。

得知赵四小姐的答复后,张学良派出得力助手陈副官,火速赶往天津迎接赵四小姐。

当陈副官抵达天津时,赵家全家人都赶到火车站为她送行。

火车缓缓启动,载着赵四小姐的憧憬和期待,驶向远方的沈阳。

抵达沈阳后,张学良早已为她安排好了住处——位于清昭陵旁的别墅。

就在赵四小姐抵达沈阳不久后,她的父亲赵庆华,却在报纸上发表了一则令人震惊的声明。这则声明虽然简短,却字字如刀,直戳人心。

声明开篇,赵庆华先是对家族的背景和荣誉进行了简要的介绍,彰显了他作为家族长者的威严和地位。

然而,接下来的话却让人大跌眼镜:“四女绮霞,近日为自由平等所惑,竟自私奔,不知去向。”

他直言不讳地指出,自己的女儿赵四小姐,为了追求所谓的自由和平等,竟然选择了离家出走,与张学良私奔,并且至今下落不明。

紧接着,赵庆华引用了家族祠规中的第十九条和第二十二条,作为削除赵四小姐家族名分的依据。

他强调,作为家族祠任之一,自己必须依遵家法,将此事呈报祠长执行。

在声明的最后,赵庆华表达了自己的惭愧之情,并宣布自己将辞离仕途,退隐而居。

这则声明的发布,无疑在当时的社会引起了轩然大波。

人们纷纷议论着赵四小姐的私奔事件。

但其实,赵庆华此举背后还有更深层次的考虑。

当时,军阀割据,战乱频繁,张学良作为东北奉系的主政者,与北洋政府之间有着微妙的关系。

赵庆华作为北洋政府的官员,深知其中的利害关系。

他借此机会急流勇退,避免了因女儿婚事而引发的政治纷争和恩怨纠葛。

怜天下父母心,赵庆华此举并非一时冲动,而是经过深思熟虑的明智之举。

1933年3月11日,张学良通电下野,决定前往欧洲考察。在这个重要的时刻,赵四小姐毫不犹豫地陪伴在张学良身边,与他一同由上海乘意大利邮轮启程。

在1934年,张学良回国并就任豫鄂皖三省“剿匪总司令部”副总司令的职务,他显然对如何平衡“剿共”和对抗日军侵略的问题感到困扰。

他提出的“停止内战,一致抗日”的建议与蒋介石的“安内攘外政策”产生了直接冲突。

尽管他多次尝试通过上书、劝诫甚至哭谏来影响蒋介石,但都没有取得明显的效果。

最终,张学良决定采取更为果断的行动,他与西北军的杨虎城一起,于1936年12月12日发动了著名的“西安事变”。

这一行动的目的是迫使蒋介石改变他的政策,同意停止内战,一致抗日。他们的努力最终取得了成功,蒋介石被迫接受了这样的政策方向。

为了表示自己的诚意和对国家的责任,张学良亲自护送蒋介石回到南京。

然而,这也为他自己带来了严重的后果。

在“西安事变”后,他被军法会审,之后过上了长期被幽禁的生活。

1937年1月,得知张学良被蒋介石软禁后,赵一荻带着年幼的儿子张闾琳前往南京,打算陪伴落难的张学良。

但由于某些未说明的原因,她们未能成行,于是转至香港居住了近三年的时间。

1940年,当赵一荻得知张学良被转移到贵州修文阳明洞时,她再次下定决心要去那里陪伴他。

然而,这次她面临了一个巨大的难题——她的儿子张闾琳还年幼,无法一同前往。

在这个艰难的时刻,赵一荻想到了伊雅格和埃娜夫妇。

这对夫妇与张家有着深厚的渊源。

伊雅格曾在20世纪20年代来到中国东北,在张学良的父亲张作霖的部下担任军需官。

张学良年幼时,就与伊雅格结下了不解之缘,两人的感情深笃。

当张学良代父执掌东北三省军政大权后,更是重用这位老军需官。

1933年,张学良下野赴欧洲进行军事考察时,伊雅格也随行前往。

考察结束后,伊雅格回到了英格兰故土。

战后,他移居美国西部城市旧金山。

当赵一荻决定前往贵州陪伴张学良时,她想到了这位老朋友。

在经历了一番痛苦的思考后,赵一荻决定:把不满10岁的儿子送往美国旧金山,托付给一位名叫伊雅格和埃娜的美国朋友代为抚养。

这个决定对于任何母亲来说都是极其艰难的,但赵一荻为了心中的信念和对张学良的忠诚,毅然决然地做出了这样的选择。

她叮嘱他们要小心照看孩子,不要让他与外界过多接触,以防有人加害于他。

母子分别的那一刻,年幼的张闾琳哭得十分伤心,他紧紧抱住妈妈的腿,哭喊着要跟她一起去见爸爸。

然而,赵一荻却必须忍痛告别年幼的孩子,前往贵州与丈夫团聚。

伊雅格和埃娜夫妇对赵一荻女士的行为深表敬佩,他们深知这不仅是赵一荻女士对儿子的深爱,更是张学良将军在危难之际对他们的重托。

一向仗义的伊雅格夫妇感到不能辜负张家“老帅”与“少帅”的知遇之恩,他们决定要将这个孩子抚养成人,给予他最好的教育和关爱。

为了确保张闾琳的真实身份不被暴露,伊雅格和埃娜夫妇商议后决定搬出居住的旧金山华人聚居区。

他们担心有熟悉他们底细的华人发现赵一荻夫妇托孤的秘密,给张闾琳带来不必要的麻烦和危险。

这个决定虽然让他们的生活发生了改变,但他们却毫无怨言,因为他们知道这是为了张闾琳的安全和未来。

为了确保万无一失,伊雅格和埃娜夫妇不仅将张闾琳改了美国名字“克尔”,还让他几乎完全西化。

他们全家人教他学英语,用英语和他对话,让他融入美国的文化和生活。

在这里,他的成长环境充满了西化的氛围:吃着面包、喝着牛奶、讲着英语,与华人的孩子交往甚少。

这样的生活轨迹,使得他在一定程度上与中国传统文化产生了距离,甚至无法流利地说出父亲张学良的名字。

思念与重逢为了确保张闾琳的安全,伊雅格夫妇不仅在生活上悉心照料他,还非常注重他的教育。

在张闾琳于旧金山读完小学后,他们又迁居到洛杉矶定居,以避免熟悉他们底细的华人发现赵一荻夫妇托孤的秘密。

张闾琳天资聪慧、学习勤奋,很快就展现出了卓越的才能。

他在中学毕业后考取了加州大学,并攻读航天专业。

经过数年的努力,他终于在大学毕业后成为了一名航天方面的专家。这一成就不仅是对他个人努力的肯定,也是对伊雅格夫妇辛勤付出的最好回报。

然而,在遥远的台湾,赵一荻女士却面临着与丈夫张学良将军更加严密的幽禁生活。

1946年,他们经重庆秘密转到台湾后,便与外界隔绝,生活在严格的监控之下。

赵一荻女士虽然无法亲自照顾儿子,但她对儿子的思念和关爱却从未减少。

时光荏苒,转眼间15年已经过去。

尽管相隔万里,但赵一荻无时无刻不在思念着那个寄养在异国的儿子。

尤其是在1952年旧金山华人社区的那一场大火之后,她更加担心儿子的安危和去向。

1955年的春天,张学良的好友董显光夫妇即将赴美就任“大使”。

在临行前,他们前往张学良的住地辞行。

她深知董显光夫妇在美国有一定的社交资源和人脉,于是她怀着忐忑而期待的心情,向董显光夫妇提出了一个请求:希望他们赴美以后,能够帮忙寻找并联系上她寄养在美国的儿子。

她希望通过董显光夫妇的帮助,能够重新与儿子建立联系,弥补这15年来的遗憾。

而董显光夫妇也深知这份请求的重要性,他们承诺会尽力帮忙寻找并联系上张闾琳。

董显光夫妇抵达美国后,立即按照赵一荻女士提供的地址前往旧金山寻找张闾琳。

然而,当他们抵达湾区时,发现伊雅格曾经的住宅已不复存在,原来的格林大道已被改造成一个高尔夫球场。

这一发现让董显光夫妇感到有些迷茫,但他们并未放弃寻找。

为了找到张闾琳,董显光夫妇转而求助于美国联邦调查局。

经过调查,他们终于查清了张闾琳的养母埃娜于1943年去世,而养父伊雅格在1952年旧金山大火之前已经移居洛杉矶。

这一重要线索让董显光夫妇重新燃起了找到张闾琳的希望。

根据这一线索,董显光夫妇在洛杉矶开始了新一轮的寻找。

终于,他们的努力得到了回报,他们在洛杉矶找到了已经长大成人的张闾琳。

这个重逢的消息很快传到了赵一荻和张学良的耳中,他们感到无比的欣慰和激动。

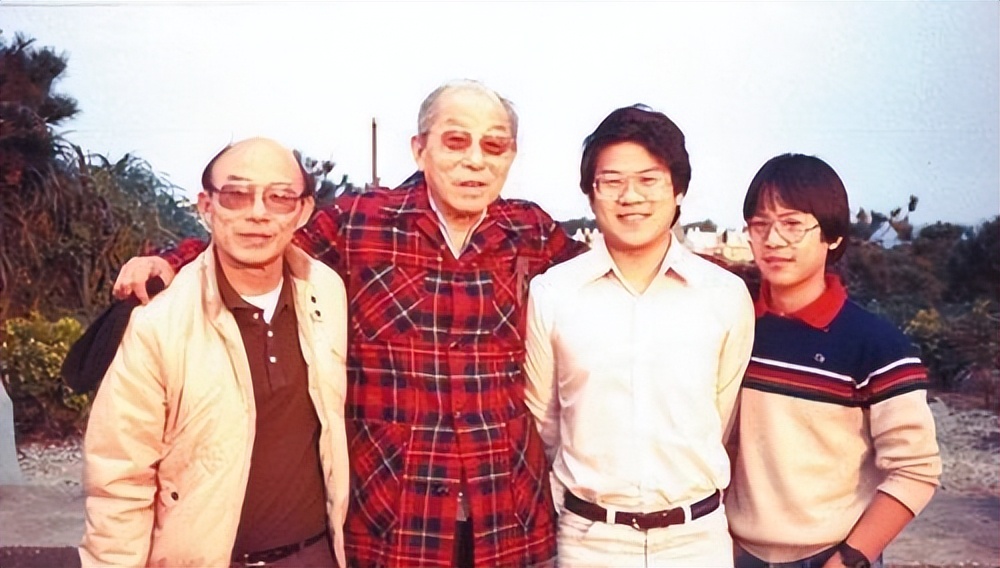

1956年,张闾琳第一次回到台湾,前往高雄探望仍被囚禁中的父母。

这个久别重逢的时刻对于张闾琳和赵一荻、张学良夫妇来说都是无比珍贵的。

他们互相倾诉着多年的思念和牵挂,分享着彼此的生活和变化。

1959年,台湾官方宣布张学良重获自由。这一消息让张闾琳和他的父母都感到无比的欣喜和期待。

1961年的夏天,赵一荻赴美探亲,从此张学良、赵一荻夫妇终于和只会说英语不会说汉语的儿子频繁往来。

与此同时,张闾琳也在美国太空署担任高级工程师职务,为美国的航天事业效力了五十余载。

晚年的张学良移居美国,在异国他乡的日子里,张学良时常向儿子表达他晚年最大的心愿——回到东北老家探亲。

然而,由于健康原因,这一愿望始终未能实现。

为了了却父亲的心愿,张闾琳成为了亲情的使者。他受父亲委托,多次回到大陆,踏上东北的故土,代父亲探亲。

每一次的归乡之旅,张闾琳都怀着对父亲的深情厚意和对家乡的无限眷恋。

他走遍了家乡的山山水水,品尝了家乡的美食,感受了家乡的风土人情。

来自:《张学良将军与赵一荻的世纪之恋》兰台世界. 2002(01)

2010年CCTV新闻频道 焦点访谈

陕西日报/2007 年/7 月/15 日/第 002 版