周简王十三年(前573年)闰十二月,刚刚诛灭‘三郤’、收回部分军政权力的晋厉公,按照惯例离开了守卫森严的公宫,带着胥童、夷羊五等亲信,以及少量的公室甲士,去巡视国内诸卿大夫的私宅,以此来显示自己国君的权威地位,和对朝野、国政的有力掌握。

可晋厉公这样麻痹大意、防卫疏忽的举动,给了表面上诚惶诚恐在家‘反思己过’、其实早就在暗地里策划着要发动政变、挟持国君的中军将栾书和上军将中行偃以绝佳的动手机会。

发起政变、控制公宫后,栾书和中行偃两人亲自率领精锐的栾氏、中行氏私兵进入了匠骊氏的私宅中,把还惊魂未定的晋厉公给强行劫走,转移关押到公宫中的别室软禁,隔绝了他和外部的联系。

悍然发动政变劫持了国君、并将其软禁在公宫之中后,挑起这场乱局的主要策划者——中军将栾书和上军将中行偃却不想由栾氏和中行氏两家来单独背负“叛乱囚君”的罪名,而想向晋国其他卿士家族和朝野国人们灌输“非栾、中行氏不忠,乃国君不仁也”这样一种‘无奈出手’的思想,以摆脱自身所处的不利境地。

于是,栾书和中行偃在软禁了晋厉公之后,第一时间就派人联络了晋国另外两家顶级卿士家族的宗主——韩氏韩厥、士氏(范氏)士匄,和他们商量如何应对此事;其实,栾书和中行偃是想要把韩、士(范)两家也拉下水,一起来共同承担‘囚君作乱’的责任。

晋国现有的朝堂制度是四军八卿制,一共八个卿位;而曾经占据了三个卿位的郤氏此时已经灭亡,所以晋国目前的朝堂上是缺编的;而晋厉公诛灭郤氏后,也没来得及立即补足卿位(不过,晋厉公的亲信胥童和夷羊五几乎可以肯定会入朝堂担任卿士,只要晋国内部没有发生这次内乱的话;《左传》更是记载,胥童已经被授命为卿士,就是不知是具体什么将佐的位置);所以,晋国目前在位的卿士只有五人。

而剩余的五卿之中,栾书本人是中军将兼执政大夫,中行偃则是上军将,中行偃的堂叔荀罃(智罃,晋国智氏的开创之祖)是下军将;那么剩下的两个卿士之位,就是韩厥的上军佐和士匄的新军佐了。

荀罃的态度,当然取决于同族的中行偃(中行偃虽然是荀罃的堂侄,但中行偃的中行氏是大宗,荀罃的智氏是小宗,因此小宗的荀罃要听大宗家主中行偃的),所以栾书和中行偃才要找剩下的两位卿士——韩氏韩厥、士氏士匄商量。

栾书、中行偃找韩厥、士匄商议的目的,意思就是大家都是顶级卿士家族,要统一口径、维护侈卿家族的利益和权位不被损害,对外要宣称是因为国君不仁、想要强行发兵诛灭各卿士家族,同时又残暴杀害无辜忠臣(郤氏就是例子)在先,被国君迫害的臣子们实在无法忍受暴君的“不仁不君”昏庸恶行,这才不得不共同行动、一起举兵将国君给“保护性拘押”,借此以自保的。

而栾书和中行偃这么起劲地鼓动韩氏和士氏、唆使他们参与“与其被国君诛灭全族,还不如大家一起主动发兵,把国君给‘薨’了、一了百了”的行动中的真实原因,就是想让诸卿家族一起共同来承担‘弑君’的恶名,从而达到‘法不责众’的目的。

新军佐士匄,是刚刚继承了其父士燮所遗下的家族卿位、入朝堂为卿的,他在晋国朝堂中的资历尚浅,这种情况下不好强行出头行事,以免遭人算计;而其父士燮临终之前,又再三嘱咐士匄要“谨慎低调、避免参与内斗”。

父亲的遗训尚在,士匄不敢不听;所以,对栾书、中行偃的极力拉拢和露骨挑唆,士匄一直没有明确的表态,而是含含糊糊、打马虎眼,扯东拉西说了半天废话,就是不做具体的承诺,等于是无声的拒绝了。

而另一位卿士——上军佐韩厥则不像资历尚浅的士匄那样持模棱两可的态度,他本来就是耿直忠正之人,一生坚持道义和信用;当年,晋景公联合栾氏、郤氏诛灭赵氏(大宗)时,晋国全体卿士家族几乎都参与了灭赵行动,只有韩厥坚持不参与,以回报赵氏当年对自己的抚育之恩;而“赵氏孤儿”赵武在事后能够重建家业、恢复赵氏,也都是韩厥几次向晋景公力请所致;韩厥的忠直、耿介性格,由此可见一斑。

所以,对栾氏和中行氏的“囚君做乱”之举,韩厥深恶痛绝,在栾书和中行偃派人上门来劝说商议时,韩厥毫不留情地出言讽刺他们:

“以弑君来树立家族的权威,是威行不仁、事废不智;享一利必要担一害!即使是普通的国人要随便地杀一头家中的老牛,尚且没有其他人敢出面做主,何况是要弑君呢!你们要做就做,不必来找我!”

随即,韩厥将栾氏和中行氏的使者给赶出门去,然后关闭了韩氏封邑的私邸大门,顶住了巨大的压力;韩厥就是这样凭借着良知和道义坚守门户,不肯参与到栾书和中行偃的“弑君”计划中去。

被士匄的软钉子和韩厥的硬钉子给碰回来后,无奈又抓瞎的栾书和中行偃只得单独商议、定下了后续的方案——周简王十三年(前573年)正月,晋国以下军将荀罃、大夫士鲂为迎接使者,紧急前往王都雒邑,迎接此时还在王室任卿士的晋公室小宗后裔——晋文公玄孙、晋襄公曾孙、桓叔捷之孙、惠伯谈之子、晋厉公的从堂侄——公孙周回国,以继承宗庙社稷(晋厉公是晋文公曾孙、晋成公之孙、晋景公之子,因此他是公孙周的远房堂叔)。

(这里要为大家单独特别解释一下纪年的典故——为什么晋厉公是在周简王十三年(前573年)闰十二月被劫持软禁,而这里又开始以周简王十三年(前573年)正月为叙事日期、记录荀罃、士鲂去雒邑迎接公孙周呢?这是因为,在春秋乃至秦朝、西汉初期,历法都是以十月为岁首,当年的(闰)十二月是在正月之前,周简王十三年要到这一年的九月底才结束,所以才会出现同一年的(闰)十二月在正月之前的情况;就是这样。)

当初,在栾书的‘祸水东引、陷害郤氏’计划中,公孙周作为其中最重要一环,被栾书给暗中算计,于懵懵懂懂之中毫无防备地接见了来王都献捷的郤氏成员郤至,还与其单独会面、交谈甚欢;因此,公孙周遭到了得知此事后的堂叔晋厉公的极大怨恨和猜忌,认为他会和郤氏内外勾结、寻机返回国内争夺晋侯之位。

假若栾书这一次对晋厉公的动手时机再晚一点的话,还掌握晋国大权的晋厉公绝对会在诛灭郤氏之后、自己还没被栾书劫持之前,就暗中派出使者赶赴王都,对公孙周这个堂侄下黑手、消除威胁自己君权的隐患。不要猜疑,这种事晋厉公是绝对做得出来的,当初郤至还在的时候,晋厉公就差一点动手了。

所以,在接见了专程来雒邑拜见自己的荀罃、士鲂之后,得知那个猜忌自己的堂叔晋厉公已经失去了权力、被臣子们‘监护居住’的公孙周,对栾书这个老奸巨猾的权臣既感激(没有栾书的政变,公孙周此时恐怕已经不得善终了),又万分地提防、警惕;对荀罃、士鲂迎自己回国的请求(就是去继承晋侯之位,虽然公孙周还不知道晋厉公的生死,荀罃、士鲂也没有明说,但事情已经很明白了晋厉公必将不得善终),公孙周也没有太多的高兴,反而有些迟疑和踌躇。

三十年前,公孙周尚未出生之时,晋国的上一代权臣赵盾就曾发动过政变,弑杀了当时的晋国国君晋灵公(也是公孙周的伯祖父、桓叔捷之兄);事后,赵盾同样也是从王都雒邑迎回了在王室出任卿士的晋公子黑臀(即晋成公,为晋襄公之弟、晋景公之父、晋厉公祖父,公孙周的叔曾祖),然后拥立其继任晋侯。

三十年前祖宗们的旧事,公孙周心知肚明;假如此次回国、又重蹈了叔曾祖晋成公的覆辙的话,那就实非公孙周之己愿了。

但公孙周虽然年幼,但自小就聪慧敏捷,在雒邑时四处求访名师、博览群书,颇知天下世事,家国轻重之事,公孙周还是分得清;经过长久的考虑之后,公孙周认为祖宗的霸业成败,还是要高于自身的安危得失,再不能犹豫、退缩了。

于是,周简王十三年(前573年)正月十五,已经下定了回国决心的公孙周,先是辞别了天子周简王,然后又和王室执政单襄公(周王室的卿士、公孙周的老师)单独告别,并留家眷在雒邑暂住(即公孙周的母亲和弟弟妹妹们);之后,公孙周单独一人,跟随着前来迎接自己的荀罃、士鲂,毅然决然地离开了出生地雒邑王畿,踏上了回归母国、承继宗庙社稷之路;而这一年的公孙周,还是一个不满十五岁的少年而已。

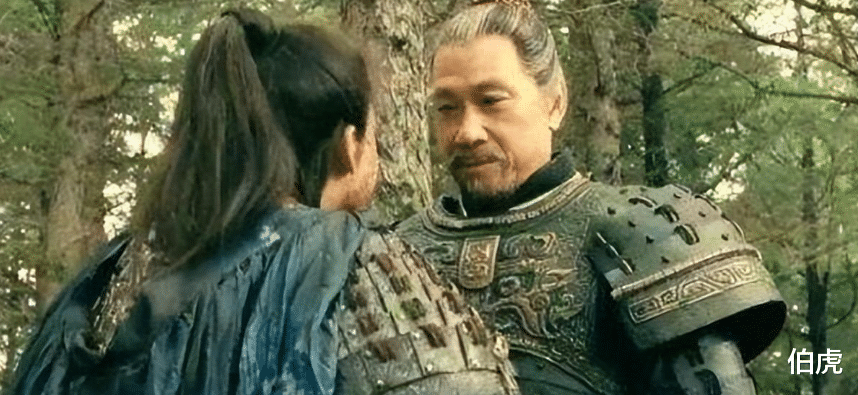

就在荀罃、士鲂离开国都新田前往王都雒邑迎接公孙周,且公孙周还未返回国内之时,周简王十三年(前573年)正月初四,晋都新田的公宫别室之内,在政变发起者栾书和中行偃‘灭绝后患’的指使命令下,中行偃的亲信、荀氏别支程氏的子弟程滑进入了关押晋厉公的别室中。

不过片刻功夫后,程滑就面带悲伤地火速跑出了殿外,向等候在外的栾书和中行偃‘悲切’地汇报说:

“国君患病,已经崩了!”

闻听程滑的‘告哀’消息后,已经早就安排好了一切的栾书和中行偃立刻命人进入别室收拾事后的局面,安排晋厉公的葬礼;然后,栾书再派出使者向各国报丧,宣称国君患病不幸去世,请各国前来吊丧。

落葬时,栾书只用一辆车子作为国君的陪葬,匆匆忙忙就把晋厉公给安葬在了新田的郊外野地之中;除了一辆车和车马上的附属用具,晋厉公的墓葬内再没有其他的随葬品、地面上也没有宏大的墓园,更没有那个时候流行的、贵族身后必不可少的殉葬者。

曾经在继位后一度连续击败了狄人、秦国、楚国,重建晋国的霸业,并将其推向巅峰时刻的“一代诸侯霸主”晋厉公‘州蒲’,就这样不明不白地死在了自己的臣子手中,走完了他跌宕起伏、激壮曲折的不算成功的人生。

诸侯霸主晋厉公莫名其妙地‘病薨’了,远在王都雒邑的公孙周也将返回晋国、继承宗庙社稷;晋国的政治走向又该往何处而行呢?下一篇文章继续。

晋悼公即将登场,期待中