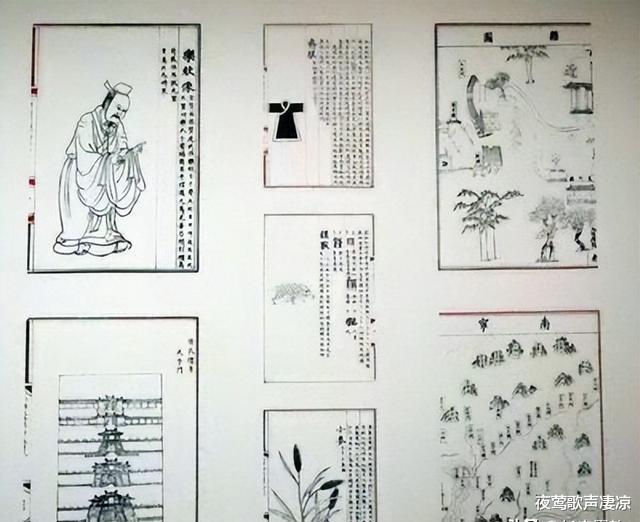

《永乐大典》乃明成祖朱棣敕令解缙担任总编纂官,经六年之功(1403 年至 1408 年)编撰而成的鸿篇巨制。该典籍博采明朝以先诸朝各类文献书籍,堪称彼时全球规模最为宏大的综合性百科全书。

该典籍内容涵盖中国历史地理、文学艺术、哲学宗教及百科文献等诸多领域。其规模宏大,全书计22937卷,另附目录60卷,分装为11095册,总字数达三亿七千万。从历史维度审视,明成祖朱棣出身行伍,戎马一生。通常而言,编修书籍多为文人之举,然而,朱棣却主导了此项文化工程。这背后的原因,值得深入探究。

朱棣在位二十二载,堪称勤政典范,于理政之途鲜少懈怠。早年,因其所受学识积累有限,登基之后,便着力弥补文化素养方面的不足。作为帝王,其深知提升自身学识素养之重要性,尤其在统领一众经由科举入仕的文臣之际,更需以深厚学识为支撑。毕竟,于封建王朝统治体系中,鲜少有君主甘愿以才疏学浅之态君临天下。

朱棣即位后,萌生出修纂书籍的念头,此想法并非其一时兴起。事实上,早在明太祖朱元璋统治时期,便已有修书之设想,然而,因诸多复杂缘由,该计划未能付诸实施。待朱棣登基称帝,修书工程方得以再度提上日程。若能成功编修如《永乐大典》这般的鸿篇巨制,无疑将在历史长河中留下浓墨重彩的一笔,名垂青史。

彼时,共计征调147人参与编纂工作,解缙担任总纂官。在不到一年的时间里,便顺利完成全书的编纂工程,并命名为《文献集成》。此本应是一桩皆大欢喜之事,然而,明成祖朱棣审阅该书目录后,却颇感不满。究其缘由,解缙所编内容多源自经史子集等经典类目,选材基本基于儒家思想范畴。这意味着,解缙在选材时,秉持取精去芜之原则,诸如当时部分针砭朱熹《程朱理学》的书籍,皆被其筛除。

朱熹,作为一代大儒、著名思想家,曾被朱元璋尊为先祖。在此背景下,若有书籍对朱熹进行抨击,无疑等同于对朱元璋的反对。解缙深知此中利害,故面对此类书籍,绝不敢将其收录,毕竟一旦被皇帝察觉,后果不堪设想。然而,朱棣与朱元璋在对待书籍的态度上大相径庭。朱棣既无对特定书籍的偏好,亦无厌恶之情,他追求的是书籍编纂的全面性。因此,朱棣诏令所有参与修书之人,重新审视并调整编纂思路,务必编修一部能够汇聚古今各家精华的综合性书籍。无论书籍质量优劣,均应纳入其中,以达成其“全”的要求。

此后,明成祖朱棣委派姚广孝担任监工之职。姚广孝身为僧人,却绝非寻常之辈,其以“天下第一谋士”著称,于儒、道、佛诸家学说皆造诣颇深,且深谙军事韬略,在朱棣夺取皇位的进程中发挥了关键作用。如此人物出任监工,众人自然不敢懈怠。与此同时,朱棣又征召五位翰林大学士与二十位翰林官员,协同解缙从事编书工作,此等人员均为编书事业的核心力量。

仅依靠核心骨干力量,于编纂如此宏大之工程而言,实显单薄。故而,明成祖朱棣敕令于华夏大地广纳贤才,旨在汇聚天下俊彦以襄盛举。经严格遴选,共计2190余名才俊脱颖而出,获选参与此项重大工程。同时,朝廷特许编修团队取用南京文渊阁所藏之全部皇家典籍,为编纂工作提供了丰富的文献资源。随后,各地征集而来的诸多书籍,均被系统整合录入《永乐大典》。随着工程推进,参与编书的人员规模持续扩充,不久后,编书人数已达两万余人。不仅如此,后续承担誊写、摘抄等工作的人员亦难以计数,共同铸就了这部鸿篇巨制的辉煌编纂历程。

编纂书籍,不失为一项颇具优渥条件的事务。不仅食宿皆由官方供给,且享有薪资待遇,相较于普通百姓于田间辛勤劳作,还需自行料理饮食,其间差异不言而喻。彼时,全国范围内的杰出人才纷纷奔赴京城,文人荟萃之盛景,可谓世所罕见。历经五载,该书的编纂工作终告竣事,并呈献给朱棣。

朱棣审阅完毕,颇为满意,旋即以自身年号“永乐”为这部书籍命名,定名为《永乐大典》。《永乐大典》规模宏大,全书共计11095册,每册规格为长50厘米、宽30厘米,此等形制在日常中实属罕见。如此数量众多且规格较大的书籍汇聚一处,不难想见其内容之浩繁。若将这些书籍收纳整合,其规模远超普通图书馆。

从历史文献的发展脉络来看,《永乐大典》在文化典籍领域占据着举足轻重的地位,与之相比,《大英百科全书》问世时间晚了约三百年,在历史长河中无疑稍显滞后。《永乐大典》以文言文撰写,字数达3.7亿之巨,若将其转译为现代语言,所需篇幅或远超20亿字。然而,这部鸿篇巨制目前处于残缺状态,致使许多人难以明晰其确切价值。就受众范围而言,除专业从事古代历史文学研究的人员外,鲜有人对其展开深入探究。

2020年7月,于法国举行的一场拍卖活动中,两册《永乐大典》亮相竞拍,最终以6500万元人民币的高价成交。此成交价彰显出这两册典籍价值非凡,堪称天价。由此不难推断,《永乐大典》的价值实非单纯以货币所能度量。《永乐大典》的珍贵之处,主要体现在其宏富的收录内容上。这部大典广泛汇集了自先秦至元朝的海量书籍,涵盖先秦时期的经典著作、汉唐盛世的各类文献、两宋时期的学术成果以及元朝的诸多典籍。尤为值得一提的是,诸多在元朝时已然失传的书籍,竟在明代编纂《永乐大典》之际重见天日,并被收录其中,这无疑极大地提升了《永乐大典》的文献价值与历史意义。

《四库全书》在编纂过程中,对所辑书籍实施了大规模删改,且对儒家内容予以高度尊崇。受此影响,其收录书籍数量仅为《永乐大典》的二分之一。《永乐大典》在制作工艺上堪称精良,誊抄字体规整优美,装裱尽显华丽,所用纸张材质亦属上乘。自其问世至今,虽已历经约五百年岁月,然书中字迹仍清晰如新。值得注意的是,现今我们所见版本乃是嘉靖年间由徐阶等人主持重新誊抄而成的副本。

此套书籍,于后世数位帝王在位期间,未获青睐,故而长久搁置在藏书阁。直至嘉靖年间,才重见天日。嘉靖帝朱厚熜对其极为珍视,常置于枕旁,闲暇之时便展卷翻阅。彼时,该套书存世有两个版本:其一为原始稿,其二乃成书正本。原始稿原藏于南京文渊阁,后因文渊阁失火,不幸遭焚毁。而成书正本则由朱棣迁至北京,天下之间,仅此孤本。

在明朝嘉靖年间,宫廷发生了一场重大变故,三大殿不幸遭遇火灾。这一时期,朝廷局势也随之出现显著变化,严嵩逐渐失势,而徐阶则开始崭露头角,备受皇帝青睐。嘉靖皇帝朱厚熜对文化典籍极为珍视,面对三大殿火情,于一日之内,连下三四道圣旨,严令务必全力抢救《永乐大典》。所幸,凭借众人的努力,这部巨著得以完整保全。朱厚熜对《永乐大典》的钟爱可谓至深,为保此书,他甚至甘愿舍弃宫殿中的珍奇异宝。经此变故,为防类似悲剧重演,朱厚熜特意责令徐阶牵头,组织人手对《永乐大典》进行誊抄,以留存副本。

徐阶初时意图凭借个人决断,对《永乐大典》之目录进行重新编排,并对其内容加以修订完善,期冀以此修撰出更为完美之典籍,进而在史册之上留下赫赫声名。待其入宫翻阅此典后,不禁为解缙精妙绝伦的编排所折服。解缙之编排堪称天衣无缝,从目录架构到内容布局,皆严谨有序、无可挑剔,几无留给后人修改之余地。鉴于此情形,徐阶无奈之下,只得命人依原书原貌进行誊抄。而这,便是最终流传于世的嘉靖副本。

自清军入主中原,明朝覆灭之后,《永乐大典》全帙为清朝所收纳。彼时,朝廷大臣于藏书阁借阅典籍之际,目睹这部卷帙浩繁、多达万余册的鸿篇巨制,不禁心生觊觎。其间,竟有人罔顾规制,将册页暗藏于衣物之内,私自带出一两本。至康熙一朝,《永乐大典》已缺失千余册。嗣后,自雍正至乾隆年间,该书失窃之事仍屡有发生,失窃状况持续存在。

乾隆敕令纪晓岚编纂《四库全书》,并以《永乐大典》为重要参照。相较于康熙时期,彼时《永乐大典》的存世数量已大幅锐减,仅余9881册。对于藏书减少的缘由,众人虽心照不宣,深知系朝中大臣窃取而致,然却难以展开公开彻查。在《四库全书》编纂期间,剩余的《永乐大典》数量保持稳定。然而,编纂工作完成之后,该书册数便呈持续减少之势,时有散失。至光绪年间,整套《永乐大典》仅存不足5000册,后续清查时,又发现较之前再度减少800册。

据相关记载,《永乐大典》失窃实乃翰林院人员所为。因其具有极高的文献价值与珍稀程度,引得众人皆欲私藏一二。失窃后的典籍流入民间。众所周知,世家大族的兴衰更迭乃历史常态,即便显赫如官员家族,亦难以永享荣华,终有衰败之时。当家族没落,其子孙后代为维持生计,往往会变卖各类家产,《永乐大典》便在此列。彼时,西方人士虽未必深解典籍内容,但凭借对其收藏价值的敏锐洞察,以每本十两银子的价格购得。

1900 年,正值八国联军侵华这一民族危难关头,本就风雨飘摇的局势下,《永乐大典》再度遭遇厄运。彼时,义和团与清军共同对英国使馆展开攻势,然而,清军出于对列强的忌惮,行事有所顾忌,避免与洋人彻底决裂。其间,清军队伍中的一名士卒,竟想出一极为拙劣之策——火烧翰林院。须知,翰林院与英国使馆毗邻而居。此火燃起,瞬间肆虐,而翰林院所藏典籍浩如烟海,皆面临被焚毁之险境。

彼时,火情突发,火势迅速蔓延,房舍起火,殃及室内藏书。火势并未向英国使馆所在方位扩展,却在翰林院处愈发凶猛。英国使馆人员前来参与扑救行动,在此过程中,他们发现诸多具有极高价值的典籍,部分人员遂将其私自携走。如今,于大英博物馆内,仍可见《永乐大典》之身影。此外,事发时现场围观民众亦参与其中,各自顺手取走典籍,致使《永乐大典》大量散失。

火灾扑灭后,清军竟将劫后幸存的部分书籍,随意用作垫凳、擦拭或充作枕头,行径令人痛心。于战乱之际,文化瑰宝的价值被严重忽视,彼时生存成为首要难题,人们无暇顾及国宝的意义。至民国时期,官方所藏《永乐大典》仅余六十四册。而步入 21 世纪,《永乐大典》于全球范围内存世数量亦不过四百余册。

在全球范围内,国家始终致力于收回散佚的残卷。此项工作面临的困难程度不言而喻。据了解,国家图书馆现藏相关残卷共计266册,然而,相较于当年总数达11095册的规模,当前馆藏占比尚不足4%。这些珍贵残卷,一部分源于海外学者、海外华人及华侨不惜斥巨资购回并慷慨捐赠予国家;另一部分则是苏联于20世纪50年代归还给我国的。

就当前已发现的《永乐大典》残卷而言,均为嘉靖年间所抄录的副本,尚无任何永乐年间正本传世。由此引发疑问,《永乐大典》的正本究竟去向何方?为何一万多册正本竟踪迹全无?部分明史研究领域的专家持有这样的观点:李自成在与清军作战失败后,撤离时纵火焚毁皇宫,彼时,《永乐大典》正本极有可能在这场大火中化为灰烬。

《永乐大典》正本竟全然焚毁,未留下任何文字记载,一本皆无存世,然副本却完整留存,此情形着实令人心生疑窦。据相关说法,正本于万历年间遭逢大火,此次火灾与嘉靖年间那场火颇为相似。然而,与副本的幸运不同,正本尽数毁于烈焰,致使自清朝以降直至当下,全球范围内现存的《永乐大典》残本均为副本。

《永乐大典》全套若完整收纳,其体积可达40立方米。基于此,从理论而言,将其藏于永陵具备一定可行性。故而,后世诸多学者皆对永陵之内是否藏有《永乐大典》这一问题抱以浓厚探究兴趣。若这部典籍能重见天日,对于中国文明史的研究而言,其意义非凡,将成为考古领域具有里程碑意义的重大发现,堪称考古史上的一大奇迹。

1995 年,中国科学院的科研人员借助微重力测量技术,对明朝嘉靖皇帝的陵寝——永陵的地宫展开勘测。此次勘测结果显示,永陵地宫在结构方面与已发掘的定陵地宫存在相似性,然而其面积却大于定陵地宫,理论上具备容纳《永乐大典》正本的空间。当然,此类推断并非无端臆测,而是基于合理线索展开。事实上,确有学者从史书中寻觅到相关线索依据。

明世宗朱厚熜驾崩后,时隔三月方行下葬之礼。彼时,卷帙浩繁的《永乐大典》从皇宫移送至永陵,其间路途迢递,这部多达一万余册的鸿篇巨制,其运输堪称一项浩大工程。此外,明穆宗朱载坖即位后,对重新誊抄《永乐大典》的相关人员予以厚赏。由此推测,朱厚熜延迟三月下葬,极有可能是在等待《永乐大典》副本誊抄完毕。不过,亦存在另一种可能,即副本尚未抄竣,《永乐大典》正本便仓促葬入永陵。毕竟,至康熙年间,《永乐大典》副本已缺失千册,此一现象或可为此观点提供佐证。

20世纪,郭沫若曾意图发掘永陵,旨在探寻《永乐大典》正本。然而,在挖掘过程中,由于始终未能寻得永陵入口,最终转而定陵展开发掘工作。此次发掘成效欠佳,不仅未获取多少有价值的文物,更未寻得《永乐大典》正本,且万历帝的尸骨竟遭弃于荒野,终至消逝殆尽,这无疑是考古史上的一大憾事。鉴于此,周恩来总理果断下令,严禁郭沫若再对其他帝王陵墓实施发掘行动,明十三陵由此得以保全。值得一提的是,永陵作为明十三陵中保存最为完好的陵寝,从未遭受盗墓贼的侵扰。

历经400年悠悠岁月,《永乐大典》究竟是否妥善留存,抑或其踪迹何在,至今仍未可知。作为一部集明朝之前诸般典籍之大成者,其涵盖小说、字画、医书、机械图纸,以及道、儒、佛等诸家经典,堪称价值连城的珍贵史料。这些资料,为后世深入探究华夏祖先于这片广袤土地上的生存样态,提供了独一无二的窗口。

部分观点认为,可径直挖掘以探究是否存在。然而,从专业角度审视,挖掘与否意义已然不大。一方面,就文物保存而言,鉴于当前缺乏先进的技术手段,贸然挖掘无异于对文物的间接损毁。另一方面,在当下高度发达的现代科技社会,出土书籍的价值并非格外显著。毕竟,现今社会安定,民众生活富足,旧时代的历史与技术,对现代社会所具有的参考价值已相对有限。

从文化传承的长远视角出发,为后世留存历史的神秘性与遗迹,实乃当务之急。与此同时,经济与科技的发展亦不可忽视,因其乃是推动社会进步的核心动力。基于此,在现阶段,可着重致力于经济与科技领域的提升。待未来综合实力更为雄厚之时,再行开展历史遗迹的深度挖掘工作,不失为一种审慎且合理的策略。以永陵为例,这座拥有约400年历史的古迹,多等待10年或20年,并不会对其历史价值造成实质性损害。此外,《永乐大典》作为中华文化瑰宝,各界皆殷切期盼其能重见天日,为学术研究与文化传承提供无可估量的价值。