(续接上文 · 大同善化寺(上):古韵遗珍)

大雄宝殿坐落在更高的月台之上。月台之上、大雄宝殿前,四柱三间式的木质牌坊,整体造型端庄大气。

牌坊四根粗壮的木柱支撑起整个牌坊的框架,柱础部分有造型各异的石刻图案,比如莲花图案等,既起到稳固柱子的作用,又增加了美感。坊顶为庑殿顶。

大雄宝殿之前,月台两侧分别建有六角攒尖顶的钟鼓二亭。

各个角向上翘起,犹如飞鸟展翅,给人一种轻盈向上的感觉。亭子的檐部向外伸出,形成深远的出檐,一方面可以保护建筑内部的木构架免受风雨侵蚀,另一方面也增加了建筑外观的层次感。

月台的北端是面阔七间,共 40.7 米,进深五间,共 26.8 米,单檐五脊顶的辽代遗构大雄宝殿。

高高的门楣上悬挂着“大雄宝殿”的匾额,据说为唐朝大书法家颜真卿所题写。

殿内采用减柱造,前檐第一列内柱和后檐第二列内柱各减去四根,形成深 四间、宽五间的主体空间和三面环绕的回廊空间。为彻上明造,即梁架结构直接暴露,增强了建筑稳定性,也展现了梁架雕刻艺术。

殿内后部装有斗八藻井,以突出主佛崇高地位。藻井本体分两层,下层为八角井嵌于方井之中,上层为截顶圆锥体,顶部圆中绘二龙戏珠。

当心间施藻井与平棊,藻井前有平棊三列,藻井内也有方形与菱形平棊,绘有莲花,两边斜板上绘佛像,三角背板绘凤。

大殿内柱头铺作采用五铺作双抄,跳头用令栱,梁头出耍头。补间铺作每间一朵,同样是双抄,下部通过一个卷云形的驼峰落于普拍方之上。心间补间铺作采用斜栱,山面中间位置也采用同样斗拱,两次间的补间铺作在第二跳上出斜栱,其余各间为正常的双抄。

五方佛前的明柱上悬着着“佛法无边普遍十方非空非相真如玄妙境,慈悲广大化道三千无我无人清净证虚空”的对联。

殿内正中有泥塑金身如来五尊,端坐在莲台上,人称五方佛,法相庄严,姿态清雅,衣纹流畅,雕技高超,莲座下还有弟子、菩萨侍立,是辽金原作。

五方佛分别为中央毗卢遮那佛、东方阿閦佛、南方宝生佛、西方阿弥陀佛、北方不空成就佛。佛像造型优美,神态各异,或慈悲微笑,或庄严肃穆,每一尊都仿佛蕴含着无尽的智慧与力量。

毗卢遮那佛处于五方佛的正中央位置。结跏趺坐于高大莲台上,螺发,肉髻高耸,髻顶有宝珠。面相丰满圆润,眉毛甚弯,似镰刀状,双目有神,鼻头与鼻翼分界线明显,嘴唇较小,嘴角微收,下颌下部阴刻纹一道,致使下巴突出明显,双耳垂肩,两腮略显紧致。造型通体贴金,身着通肩式袈裟,袒胸。双手置于胸前,抱拳,二食指竖立,施毗卢印。毗卢遮那佛两边分立两弟子阿难和迦叶。阿难年轻,迦叶为老者。

东方阿閦佛位于五方佛最东侧。又称不动如来,阿閦佛结跏趺坐,面相庄严,左手于脐前结禅定印,右手结触地印,坐于莲花座上。阿閦佛代表 “大圆镜智”,象征着如大圆镜般能够清晰映照一切事物的本质,而不被外境所扰动,能如实洞察世间万象,消除众生的愤怒和烦恼,让众生心灵得到宁静。

南方宝生佛位于中央毗卢遮那佛的东侧。又称宝生如来,身体呈金黄色,代表克服人的傲慢之毒害;头戴五方宝冠;现欢喜相。左手持衣角于手心,右手仰掌,无名指与小指稍屈,舒开其余三指,作 “与愿印”,象征 “满足众生所求” 的本愿;结跏趺坐于莲花座上。

西方阿弥陀佛位于中央毗卢遮那佛的西侧,又称 “无量寿佛”“无量光佛”。 面相庄严、慈祥,头戴宝冠,身着华丽法衣;双手结印,右手下垂作接引印,左手当胸持莲台或作定印,结跏趺坐于莲花宝座上。

北方不空成就佛位于五方佛的最西侧,又称不空成就如来。身呈金色,左手结拳印,右手展掌竖五指,当肩向外作施无畏印,跏趺坐于莲花座上。

两尽间沿东西两侧山墙砌凹形台,上立二十四尊护法天王像,为二十四诸天像,沿大殿东西两壁分两组相对排列,各十二尊。主要以坐式和立式为主,面容各具特色,展现出北方游牧民族的豪迈之气。着装及造型式样分为文官装、武官装、贵妇装、金刚力士装等类型,体态婀娜,栩栩如生。

东侧依次为大梵天、散脂大将、日天、韦驮天、地天、大黑天(火天)、摩利支天、持国天、增长天、鬼子母天、深沙大将、焰摩天。

西侧:依次为帝释天、大自在天(伊舍那天)、月天、罗刹天、菩提树神、尊星天(风天)、大辩才天、多闻天、广目天、大功德天(吉祥功德天)、密迹金刚、娑竭龙王(水天)。

殿内壁画为清代康熙年间所绘,主要留存于西壁和南壁两尽间,内容丰富,具有较高的艺术价值。西壁的壁画画面为《七处九会说法图》,表现佛陀五会演经说法的场面。依其开间画五铺说法图,疑为《华严经》“七处九会” 中五会的演经说法情景。每铺当心画释迦说法像,结跏趺坐,作说法印,左右两侧有菩萨胁侍,上部两隅有护法金刚、听经菩萨和飞天像。

殿内南壁东尽间中部画六臂准提佛母,左右两侧置二菩萨胁侍,结跏趺坐,周围有弟子、金刚、诸天、鬼卒及诸菩萨众。

殿内南壁西尽间画弥陀法会,以西方三圣(弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨)为主,周置天王、金刚、诸天、弟子、帝释、梵天及诸菩萨众。

出了大雄宝殿,沿着西行的甬道便来到了西花园。

西花园位于善化寺院内西侧,占地面积17400平方米,整体布局以2600平方米的人工湖为中心,围绕着八角亭,四角亭,风月书屋,扇形亭,船航,得月榭,赏亭以及长廊。人工湖湖水碧绿,锦鲤嬉戏,白鹅戏水,悠然自在。

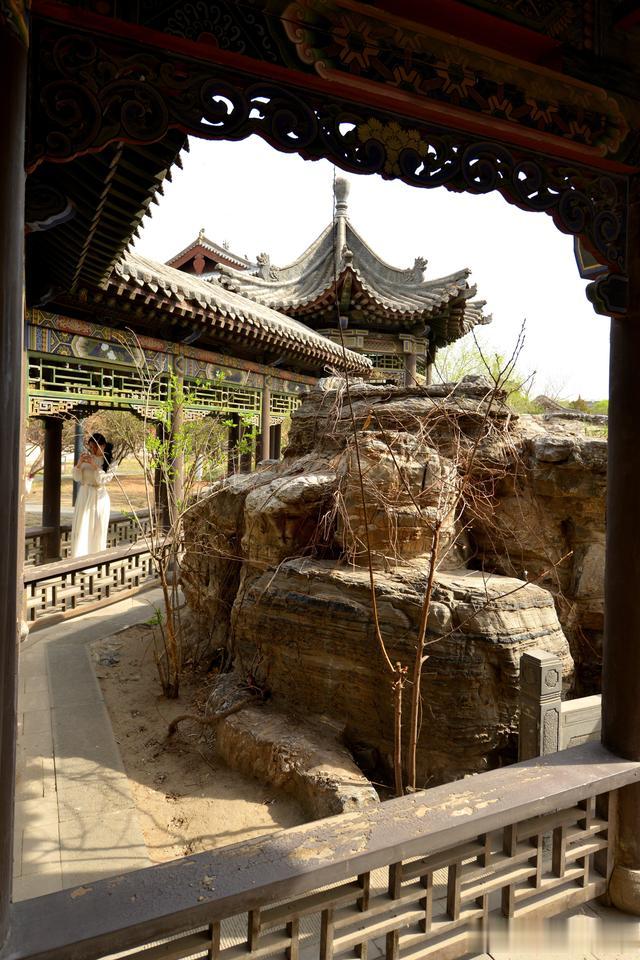

远山亭,又名来凤亭,是一座具有江南风格的古典园林中的亭子。这座亭子位于园林东北部的假山和游廊附近,与“秋月亭”相对。远山亭的楹联为“山色常清静;泉声自广长”,由康有为所书。

连廊的走势蜿蜒曲折,穿梭于花园中的各个建筑和景点之间,营造出一种深邃、幽静的氛围,将亭子、楼阁、假山、湖边等起到了很好的连接,为花园增添了几分静谧和神秘的气息。

沿着回廊前行,在回廊的转角处远观前方连廊转角的秋月亭。

秋月亭造型古朴典雅,飞檐翘起,犹如展翅欲飞的鸟儿,给人一种轻盈灵动的感觉,坐落在湖边的幽静角落,与周围的自然景观相得益彰。从秋月亭向外望去,可以欣赏到湖面波光粼粼,倒映着亭子的倩影;远处的假山、回廊与亭子,构成一幅错落有致的园林景观图。

穿行在西花园的连廊中,能感受到独特的园林韵味与宁静氛围。行走其中,会发现连廊不断地变换着视角和空间,一会儿是开阔的湖面景色,一会儿又被带入幽静的庭院角落,产生一种步移景异的效果,极大地丰富了游览的体验。

透过连廊望见前方的秋月亭,一幅充满诗意与古韵的画面便展现在眼前。秋月亭犹如一位遗世独立的佳人,静静伫立在园林之中。亭子的飞檐在阳光或月光下投射出富有韵律的影子,与连廊的光影相互交织,仿佛诉说着岁月的故事。其翘起的檐角,线条优美而流畅,宛如展翅欲飞的鸟儿,给人一种轻盈灵动之感,同时也增添了亭子的立体感和层次感,使其在周围的绿树繁花映衬下,愈发显得古朴典雅 。

连廊的斗拱与雀替,是传统建筑艺术的精彩呈现。斗拱结构精巧,层层叠叠,将连廊的屋檐稳稳托起,还以其独特的造型彰显着辽金建筑风格的雄浑大气。斗拱各部件相互榫卯连接,错落有致,展现出高超的工艺水平。雀替形态优美,线条流畅,雕刻有精美纹饰,为连廊增添了细腻的装饰之美。

秋月亭是一座具有江南风格的古典园林中的亭子。与“远山亭”相对。秋月亭的楹联为“净心抱冰雪;高步凌云霄”,由清代书画家、扬州八怪之首金农所书。

继续精美的回廊继续前行。

风月书屋是园内的主要建筑之一。悬挂着“万里江天”的牌匾,两侧廊柱上悬挂着篆书楹联“道德初心诗书夙好,春秋佳日山水清音”。

园中有高大树木,与古朴建筑相互映衬,构成了宁静而优美的园林景观。

连廊顶部绘有精美的花卉图案。

树木的存在让整个西花园更加静谧,漫步在连廊内,仿佛远离了尘世的喧嚣,能让人静下心来,感受内心的平静,沉浸在这宁静的氛围中,享受片刻的安宁。

扇形亭造型别致,以其扇形的平面布局而得名,扇形亭又名听风亭,为西花园增添了独特的韵味和观赏价值。

继续沿着回廊前进,逐渐靠近湖区的主要建筑。首先会到达望月坊。

望月坊是伸出湖面的建筑,像是漂浮在水上。它的建筑风格轻盈,有通透的窗户和栏杆,游客在这里可以近距离欣赏湖景,尤其是在夜晚,月光洒在湖面上,景色美不胜收。临水一面的匾额上悬挂着“静心”匾额,两侧柱子上悬挂着“春风放胆来梳柳;夜雨瞒人去润花”,署名板桥,即清代的郑燮。

穿过望月坊,沿湖岸而行,便是“得月楼”,“得月楼”造型如同一艘小船,给人以泛舟湖上的错觉。悬挂着“临风怀古”的匾额,两侧悬挂着“荷风送香气,松月生夜凉”,由书法家于右任题写。

穿行得月楼,沿连廊一路前行,便来到了禊赏亭。禊赏亭是西花园内的重要景观节点,其独特的建筑造型和周围的园林景观相互映衬。

禊赏亭四面设有抱厦,抱厦是围绕主体建筑向外突出的部分,抱厦增加了亭子的进深和层次感,使建筑造型更加丰富多样。如同亭子的 “翅膀”,它增加了建筑的层次感和立体感,使亭子在不同角度都呈现出丰富的外观形态,同时也为内部空间提供了更多的遮蔽和过渡 。

抱厦内地面凿石为渠,渠长 27 米,曲廻盘折,呈 “九曲十八弯” 之态,取 “曲水流觞” 之意,名为 “流杯渠”。渠水来自亭南侧假山后掩蔽的水井,经汲水入缸,再通过假山内暗渠流入渠内。

内外装修均饰竹纹,包括檐下以刻有竹纹的汉白玉栏板围护,营造出一种清新自然、雅致幽静的氛围,与古代文人雅士追求的高雅情趣相契合,恰切地烘托了建筑主题,让人仿佛置身于王羲之兰亭修禊时 “茂林修竹” 的环境之中。

西花园就如同善化寺旁的一颗明珠,与之相映成趣。园内布局精巧灵动,山水、亭台、楼阁、花木完美融合,宛如一幅流动的诗意画卷。从静幽的湖泊到典雅的亭榭,从曲折的回廊到嶙峋的假山,每一处景观都散发着独特的魅力,洋溢着宁静清幽的气息。善化寺与西花园,一庄一谐,一古雅一秀丽,共同构成了一个让人沉浸其中、难以忘怀的文化艺术空间。

(全文结束)

2024-04-13

感谢您的关注与观看!