本组图片的拍摄者叫奥利弗·海伍德·休姆 (Oliver Heywood Hulme),是一名英国人。1913年,他曾在南京邮局任职,期间用相机记录下了当年古城金陵的真实影像。

雪后

1913年冬天, 雪后通往南京城的道路非常湿滑,路边的树木银装素裹,一辆人力车正沿着笔直的道路往南京城走去。

北极阁

远望雪中的北极阁。北极阁是南京城内的一座丘陵,古名鸡鸣山,因形似鸡笼又名鸡笼山,早在南北朝时便在这里设立了观象台,民国时又在这座山上设立了气象研究所。

建筑

靠近城墙的一片建筑,看建筑风格当是洋人的别墅区,西式的院门,院内为上下两层的木结构楼房,城墙之外是长满树木的山坡。

城墙下

牵着毛驴进城的一名年轻的女子,裹着头巾,身上穿着旧式的女装,上衣和裤子上都打着补丁。脚下,是一双草鞋。唯一值得庆幸的是,她拥有一双天足,不会妨碍她干活。

鼓楼

坐落在高岗上的南京鼓楼,附近居然还种着高粱。鼓楼始建于明洪武十五年(1382年),曾是古南京城的报时中心。历史上屡次被毁,从画面中看,其城台和上面的城楼体量明显不对称,便是由这个原因造成的。

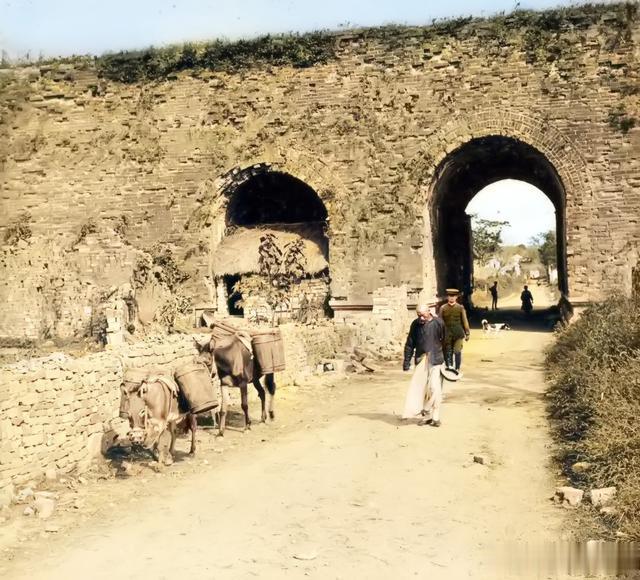

西安门

明故宫的西安门,曾经是多么武威和庄严的地方,随着朝代的更替和岁月的流逝,渐渐变得破败了,其中的一个门洞里甚至被塞进了一座茅草屋。当年拍照的时候,画面中的行走的人物、运货的驴子和闲逛的小花,还都是现实,转眼已成为百年前的历史。

经纱

两个男子正在院子外的空地上采经纱,这是织布前一道重要的工序。旧时南京地区的织造工艺非常精细,制作的布匹有个专用名词叫“南京布”,因其质地轻薄、透气性好而远销海外,深受西方上流人士的欢迎。

秦淮河

水平如镜的秦淮河,由东向西横贯南京城,给这座城市带来了灵动之美,极具江南水乡特色。河岸边高耸的建筑为魁光阁 ,是夫子庙古建筑组群重要的组成部分。

江南贡院

江南贡院又名南京贡院、建康贡院,始建于宋乾道四年(1168年)。图中高大的建筑叫明远楼,这是明清时全国十七所贡院必备的规制建筑,是贡院内的最高建筑,除了可以用于考官监考、发号施令之外,还可以用于监视火情。

考棚

从明远楼上居高临下看四周密密麻麻的考棚。江南多才子,南京江南贡院也理所当然成为明清时期全国最大的科举考试场地,清同治年间,江南贡院的考试号舍高达两万间 ,意味着当时可以容纳两万多名考生在此同时应试。

号舍

每一排考棚由数间号舍组成,考试的时候,考生被封闭在号舍内答卷,乡试一共考三场,每场三天。在考试期间,考生的吃喝拉撒都在号舍内。中国的科举考试从隋文帝杨坚创立开始,到清光绪三十一年(1905年)举行最后一科进士考试结束,前后历时一千多年。随着科举制度被废止,贡院很快便被遗弃荒废了,考棚之间的过道长满了荒草。

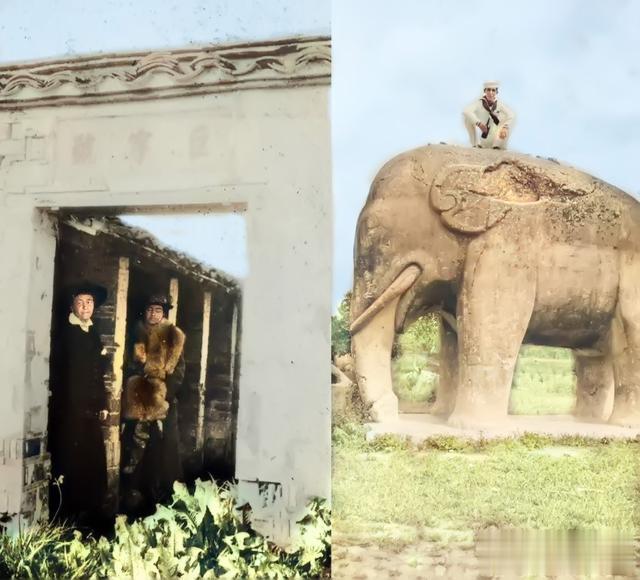

游客

当年,经常有外国人前往江南贡院去参观,这一间间牢房一样的号舍,曾是多少读书人飞黄腾达之地。左图两名西洋女子游玩的考棚被命名为“巨字号” ,这是根据《千字文》排列的顺序。除此之外,明孝陵也是洋人常去的地方,右图的美国水兵拎着啤酒爬上了石像的后背,猴子一样蹲在上面。

神道

通往明孝陵的道路,路边站在两排面对面的石翁仲,有两对武士和两对文官组成。最初的神道是处在两排石像生之间的石铺路,因为年代太久,已经变成一片荒地。

方城明楼

明孝陵是明太祖朱元璋和马皇后的合葬墓,始建于洪武十五年(1382年),永乐三年(1405年)完工,前后历时二十三年。为了让陵墓更加庄重威严,朱元璋创新性的在宝顶前建起了一座高大的城门式建筑,叫做方城明楼,用以看护陵墓。可惜的是,明孝陵方城上的明楼在太平天国运动中被焚毁,只剩下一些残墙断壁。

仪凤门

仪凤门前的士兵、行人和坐在路边休息的工人。仪凤门是南京明城墙十三座明代京城城门之一,当时还只有一个门洞。 门前的这条宽敞的马路修建于清光绪二十一年(1895年),从仪凤门向北直通下关,是南京第一条近代马路。

下关

繁忙的下关码头,几条大木帆船停靠在岸边,船上的桅杆高高矗立。一块木板成了通往江边的台阶,水边有正在用木桶汲水的男子,也有蹲着洗衣服的女子。

郊游

两名手持文明棍的洋人在中国绅士的陪同下来到南京城外郊游,绅士已经剪掉了辫子,而从旁边经过的乡下人还留着辫子。历史上,总是底层百姓在坚守着固有的传统,不愿意接受新鲜事物。这的确是一种奇怪的现象。