【前言】

1979年那会儿,中国经济慢慢好转了,国家就想着把之前欠党内干部的钱给补上,彭德怀老将军也在补发的名单上。算来算去,彭老总这回能领到的钱有工资、丧葬补助、抚恤金这些,加起来总共有48000块呢。

国家给补发这笔钱,按道理说是没啥问题的,但问题是这笔钱补发给了彭德怀的前妻浦安修,这就让人有点摸不着头脑了。早在1962年,彭德怀和浦安修就已经离婚了,他们两人之间早就没了关系。那为啥这笔钱还会给浦安修呢?浦安修拿到这笔钱后又做了啥呢?

【浦安修突然收到彭德怀的遗物和补发款】

1979年初春时节,尽管春天已到,国内的气温还是偏低,早晚的风依旧凛冽,窗户外头风声呼啸。一大早,解放军总参谋部的管理服务部门就收到指示,得派人跑一趟四川成都军区,找那里的领导,把彭德怀元帅的遗物给取回来。

服务处的政委贾玉桂接到了一个重要任务,他立刻行动起来。解放军做事向来雷厉风行,不久,贾玉桂就带着彭老总的遗物回到了北京,等着上面的进一步指示。可让贾玉桂纳闷的是,上级最后的决定竟是,把彭老总的所有遗物都转交给他的前妻浦安修同志。

不只是遗物,国家还打算把补给彭老总的48000元现金,一块儿给浦安修。彭老总没了爹娘,老婆也离了,还没留下孩子。照常理说,他的东西和这笔钱该给几个侄子侄女,但没想到竟然给了前妻浦安修。

贾玉桂琢磨着,国家出的规定,那肯定是有道理的,自己老老实实照着做就对了。于是,他拎上东西,就往浦安修家走。到了浦安修那儿,一听贾玉桂说明来由,浦安修又惊又喜,压根儿没想到国家会做出这样的安排。

跟彭德怀在1962年离婚后,浦安修心里头一直挺过意不去的,毕竟她没在彭德怀最后那几年陪在他身边。现在国家有了这样的安排,就说明国家还是承认她的位置,这真让她感到挺高兴的!

浦安修一开始是惊讶又兴奋,但很快就平复了心情。毕竟,她也是名老党员、老革命,钱财对她来说根本不算啥。对于彭德怀留下的遗物和补款,她觉得得好好处理。浦安修没多想,心里就一个念头:这些东西不是哪一个人的,它们属于国家和人民。

浦安修得琢磨琢磨,怎么安排这些物件和钱财才合适。她还特地叫上了贾玉桂和彭钢(彭德怀的侄女)一块儿来商量。琢磨了好几天,几个人首先决定了彭老总那些遗物该怎么处理。

这些东西有三个去处:

首先,彭老总把他所有的书都留给了浦安修,就当是个纪念。

另外,彭老总的那些日常用的东西,像收音机啊、手表这些,他都给了自己的侄子和侄女。

第三,彭老总把他的手枪、猎枪,还有一些挺有看头、挺有历史意义的东西,都交给了国家军事博物馆。那边可以管着,想收藏起来或者拿出来展览都行。

大家对这处理办法都挺满意的,就连彭老总家的几个小辈,跟浦安修打交道后,对她的看法也好了不少。浦安修在处理完彭德怀留下的东西后,对国家给的48000元补偿金,她说啥也不要,打算分给那些更需要这笔钱的人家。

七八十年代的时候,四万八千元对于一个寻常百姓家,那可真是天文数字般的巨款。国家原本打算拿这笔钱给浦安修当养老用的。但浦安修琢磨着,彭德怀生前总是心里装着老百姓,从不计较个人的享受,于是她打定主意,要把这笔钱给分出去。

【浦安修对旧时光的回忆】

说真的,彭德怀留下的东西和补发的钱款,让浦安修想起了好多过去的事儿,特别是他们在吴家花园共度的时光。1960年那会儿,彭德怀身体不太好,就从热闹的中南海永福堂搬到了安静的吴家花园。吴家花园啊,那可是清朝的老宅子,设计得像江南的园林一样,里面有小桥流水,景色美得很,特别适合养身体。

不过,彭德怀打了一辈子仗,早就适应了那种忙个不停的日子。这一闲下来,他还真有点不适应,老想着找点活儿干。有一天,他和浦安修聊天时提到,想在院子里整出一块地来种菜。

浦安修当时没往心里去,以为彭德怀只是随口一说,哪成想过了几天,他真的拿起锄头开垦了一片地。附近的乡亲们偶尔路过,看到有个老人家天天戴着草帽在地里忙活,有时会过来聊聊天,跟他说说种地的窍门。

彭德怀自己动手栽了些菜,比如黄瓜、番茄这些,没想到长得还真挺好。他还经常和邻居们互相送自家田里的菜,谁能想到,这位看上去朴朴实实的种菜老汉,竟然是以前威风凛凛的大元帅呢。

吴家花园这地方,环境确实挺棒,就是稍微显得有点冷清。刚搬进来那会儿,就只有彭德怀和浦安修两口子住这儿。他们虽然没有自己的孩子,但特别喜欢周围那些活力四射的小朋友们。

1960年快到六一儿童节那会儿,彭德怀跟手下人说,邀请附近的小朋友来吴家花园玩玩。他还特地准备了一些学习用的小玩意儿当礼物,小朋友们来了还给每人分了糖果吃。

小朋友们纯真无邪,满心感激地说:“彭爷爷,浦奶奶,谢谢你们啦!”他们还一本正经地保证,以后肯定努力学习,将来为国家做贡献。

彭德怀在吴家花园安安稳稳地住了五年。到了1962年,也就是他住那儿的第二年,彭德怀和浦安修正式办理了离婚手续,从那以后,他就一个人住了。彭德怀住的地方不常来人,不过,他的侄女彭钢倒是经常来看望他。

那些年,彭钢还在念书,只有周末能腾出空来。每次一来,他们俩就兴高采烈地边聊边吃。到了傍晚,彭钢要回去时,彭德怀总要把侄女送到汽车站,非得看着汽车启动走了,才自己缓缓踱步回家。他对晚辈真是满心慈爱。

另外,彭德怀身边还有三位亲密战友,那就是警卫员景希珍、生活上的得力助手綦魁英,还有司机赵凤池。他们几个,虽说没血缘关系,但感情深得像一家人,这么多年来一直陪伴在彭德怀身边。

1965年的时候,彭德怀被叫到了人民大会堂去聊天,聊的是想让他去大三线当个副总指挥。彭德怀琢磨了好一会儿,觉得这事儿不太合适。按理说,他该听中央的安排,可他压根儿就没碰过工业生产这块儿,怕自己做不来,耽误了事儿。

彭德怀还是坚持之前的看法,直接说道:“搞工业这块儿我完全不懂行,去了怕做不好工作。”

彭德怀稍微停了停,接着说道:“不管啥时候,我都希望自己能靠自己,不靠别人。”

俩人聊了好一阵子,后来其他同事也都来了,大伙儿继续开会商量事情。大伙都一个劲儿地劝彭德怀去西南发展工业,可彭德怀就像是吃了定心丸,打死也不想去搞工业,他甚至说,宁愿去边疆种地呢。

吃完饭,彭德怀回到吴家花园后,想法竟然变了,不那么反对在西南搞工业建设了。他碰到警卫员景希珍,乐呵呵地说:“毛主席开导了我一番,咱得好好建设咱国家,多为子孙后代打算,多出点力才行。”

10月份,彭德怀响应了党和国家的号召,去大三线担任了第三副主任的职务。这次他赴西南大三线,依然带着景希珍、綦魁英和赵凤池三人,他们一路相伴,感情好得跟一家人似的。

可没想到,才一年多时间,彭德怀就又被叫回了北京,并且从那以后,他就一直留在北京,直到1974年离世。

1978年,彭德怀元帅的追悼会上,邓小平发表了深情的讲话,他细数了彭德怀一辈子的功绩,最后深情地说:“彭德怀同志,您的精神将永远流传!”

【48000元的分配】

浦安修从回想中抽出身来,心里已经有了盘算,打算怎么花这48000块钱。头一笔,大概是16000元,打算分给彭德怀身边最亲近的11个人。这里面有8个是他的亲戚,像侄儿、侄女这些,还有3个是景希珍、綦魁英和赵凤池。

把这笔钱分给亲戚,那是理所当然的事儿,但浦安修特别考虑到了景希珍、綦魁英和赵凤池这三位,真是挺细心的。都说邻居有时候比远方的亲戚还靠谱,更别提这三位可是跟着彭老总一辈子了,他们之间的感情,比亲人还要深呢。

另外,彭老总生前总觉得对身边的这几个人有所亏欠,因此浦安修的这个决定,也算是帮他了结了这份心头的愧疚。

第二部分咱们拿出1万元,捐给了彭德怀老家的乌石小学。彭德怀啊,他是湖南湘潭乌石镇的人。小时候,他上过两年私塾,但家里穷,为了糊口,早早就跟老爹下地干活了。他小时候特别想上学,心里头对学校一直有份特别的感情。

新中国成立后,彭老总抽空回了几次老家看望亲人。他看到家乡的乌石小学日子过得挺艰难,心里头真不是滋味。从那以后,彭老总就开始攒钱,打算等钱攒够了,就捐给家乡,用来支持教育事业。

彭老总后来的路走得挺坎坷,本想投资家乡教育的计划也就被放下了。虽然现在彭老总已经不在了,但他留下的那笔钱,我们得帮他完成他没完成的心愿。

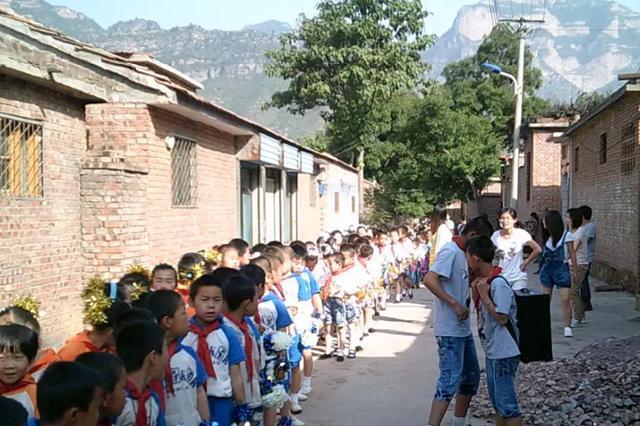

乌石小学拿到这笔捐款后,就动手大干了一场,把学校里那些又破又旧的老房子给好好翻新了一下。这样一来,孩子们就有了更加宽敞明亮的新教室啦。

那时候,捐款后还拿到了一张挺特别的收据。为了留个纪念,这张收据就被好好保存在了彭德怀纪念馆。你现在要是去参观,还是能看到那张承载着爱心的捐款收据呢。

1998年,是彭老总诞辰一百年的大日子,张震军委副主席特地跑到那所小学去参加庆祝活动。在活动现场,大家让张震说几句,于是他就提议把乌石小学的名字改成“彭德怀希望小学”。

第三部分同样是1万元,浦安修二话不说,直接就把这笔钱交给了中国人民银行总行,说是用来支持国家搞现代化建设的。彭老总这一辈子都在为咱国家忙活,我想,对于这样的捐款安排,他心里肯定也是乐意的。

这么一算,48000元里头已经花了36000元,就只剩下12000元了。这剩下的钱,先还了国家给彭老总办追悼会的费用,再补上之前欠的党费,结果就只剩4000元了。

浦安修没把那4000块钱留着自己用,而是拿给了彭老总历史研究课题的工作组当招待费。这笔钱虽然数目不大,但作用挺特别,最后的结果也真是让人惊讶。

彭老总历史研究小组的任务,就是深挖彭德怀的生平事迹,把发生在彭老总身上的故事一一记录下来。这样一来,大伙儿就能更加真切、不偏不倚地了解彭德怀这位人物了。

浦安修心里琢磨着,想给彭德怀写本自传,但这活儿要是光靠她一个人干,那可真是挺难的,说不定还会带上太多个人看法。想来想去,还是觉得交给一个工作组一起来做,这样更靠谱些。

浦安修呢,她虽然是工作组的编外人员,但也参与了这项工作。她和组里其他同事一起,埋头苦干,翻阅了大量老资料,目的就是要挖出那些真实的历史事件。之后,他们再把这些资料整理好,编成了一本书。

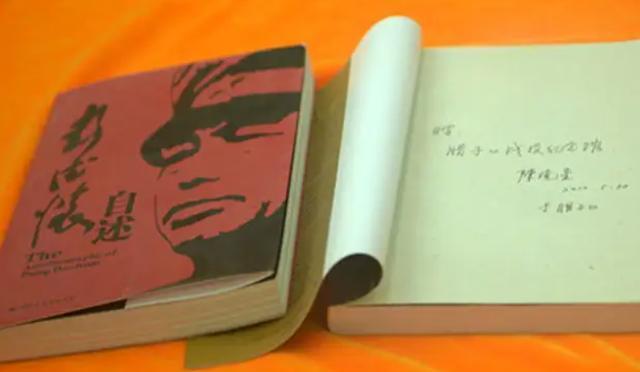

大家除了整天忙着查资料,还会找些经历过革命的老同志,听听他们以前的那些事儿。就这样,《彭德怀自述》这本书一点点地丰富起来,最后终于顺利在出版社印了出来。

说白了,浦安修和团队一开始就想编一本真正讲好彭德怀元帅一生的书,主要是为了纪念和传承。没想到的是,书一出来,老百姓们特别喜欢,社会上也是热议不断。

《彭德怀自述》这本书,出版才短短一年,销量就飙到了100万册,而且啊,大都是中学生买的。要说80年代,一本书能卖这么好,那真的是挺棒的。最让人高兴的是,这些读者还是咱们国家的年轻一辈。

浦安修真是碰上好运气了,意外地赚到了不少稿费,收获满满。

浦安修没想到,她的书火了,竟然给她带来了不少稿费,这可真是意外之喜。拿到这笔来之不易的稿费后,浦安修琢磨着,这钱不能随便花,得用在刀刃上,用在更有意义的事儿上。

浦安修觉得,《彭德怀自述》这本书能卖得好,并不是因为书写得有多精彩,而是大家都被彭德怀本人的魅力给吸引住了。因此,浦安修不愿意把得到的稿费用在自己身上,而是选择继续捐给需要的地方,大部分都给了各地的小学。

这次,彭德怀老家的小学受到了特别,而山西左权县的麻田小学也同样得到了特别照顾。为啥呢?说起来跟抗日战争里牺牲的左权将军有关。

在抗战那会儿,太行山这块地儿,就是八路军和日本鬼子拼刺刀的主要地方。左权将军和彭德怀将军,那可是铁哥们儿,俩人配合得天衣无缝,在太行山一带,打了好几场让人叫好的胜仗。

哎,真倒霉,1942年的时候,左权将军为了掩护大部队和老百姓撤退,结果被炮弹打中,英勇地牺牲了。那时候,他才37岁,正是可以大展身手、实现梦想的好年华。这事儿让彭德怀心里头特别难受,他好几次都跟浦安修聊起过这事儿。

浦安修拿到这笔稿费后,首先就想到了给左权县的学校捐点钱,帮孩子们改善一下学习环境。那时候的左权县,在山西可是出了名的穷,学校资源紧缺得很。所以,这笔钱对麻田小学来说,那真是雪中送炭,太重要了。

浦安修用这样的办法,告诉大家彭老总心里一直记挂着那些曾和他一起打仗的老战友。

浦安修在处理彭德怀留下的东西时,真的体现了啥叫无私奉献。一开始,不少人心里直犯嘀咕,为啥国家会把彭老总的东西交给他的前妻来处理。但等大家看到浦安修是怎么做的,心里的疑惑就全打消了。

浦安修虽然和彭德怀离了婚,但这是没办法的事,特殊情况下她才这么做的。她这个人的品质和性格还是挺让人佩服的。说实话,人活一辈子,不光是家庭和感情最重要,有时候,有个崇高的理想,心里才更觉得踏实和满足。

浦安修跟彭德怀一样,都是那种心里装着国家和人民,把自己的利益放在后面的人。他们俩都光明磊落,是我们这辈人的好榜样,值得咱们学习。