继续链接上一期。

表9.3 财富全球500强企业的数量和制造业企业的数量和份额

这些中国公司中,有几家不仅是国内市场的领导者,也是各行各业的全球参与者。中国的许多大公司不再是简单的低端生产商或原始设备制造商。这些公司正在升级为高端品牌的生产商,并跃升为新兴技术,如可再生能源。此外,中国是唯一产生了与美国所谓的相对应的世界级IT服务企业的国家,即腾讯、阿里巴巴和百度。

标准三;不平等。经济增长和收入平等是世界各国政府的两个主要目标。中国已经成功地实现了快速的经济增长,从而大大减少了绝对贫困;生活在贫困线以下的人口已经从1980年的50%以上下降到2001年的10%以下。然而,该国未能实现收入平等,因为中国在40年前是一个平等社会,自20世纪80年代以来,至少到2000年代中期,收入不平等急剧增加。收入不平等的趋势需要对中国的城市和农村分别进行考察。作为一个发展中国家,中国对城市和农村地区实施了单独的经济和社会政策,具有明显的城市偏见特征,导致城市和农村家庭在收入水平、获得公共服务和人类发展方面存在显著差异等。

变量估计表明,中国城市和农村的收入不平等已经明显增加。中国的基尼系数在1988年为0.382,1995年为0.437,2002年为0.454,并在2008-2009年左右达到了0.49的峰值,后在2015年下降到0.42。基于可比数据集的估计表明,中国城市的基尼系数从1978年的0.16上升到2000年代中期的0.34,然后自2010年以来略有下降,中国农村的基尼系数从1978年的0.22上升到2009年的0.39,然后在2011年略有下降。此外,城市和农村家庭的收入差距在过去几十年中呈现出上升趋势,在2000年代末左右达到了3.3倍的峰值(城乡比),然后在2010年代下降到接近3。上述数字表明,整个国家的基尼系数高于农村和城市地区的基尼系数,这是因为中国城乡之间的收入差距非常大。换句话说,与其他

图9.4 中国的基尼系数,1981-2018年

发展中经济体相比,中国经济不平等的一个最独特的特点是,城乡差距作为其来源的比重很大。相关文献也将中国显著的收入不平等归结为区域间城乡收入不平等的加剧。此外,收入不平等的分解显示,区域间的收入不平等与巨大的城乡收入不平等有关。(2004)的分解显示,城乡收入差距占中国整体收入不平等的40%以上,或2002年的46%,2007年的51%。更重要的是,尽管农村内部或城市内部的不平等水平或多或少是持平的,但城乡之间的不平等占了整体不平等净增长的绝对多数。在考虑城乡不平等时,我们必须考虑到农村剩余劳动力是决定不平等的一个重要条件。提出的转折点概念预测,城市和农村领域之间的收入差距将持续到现代城市部门吸收传统部门的剩余劳动力,这个转折点将缩小这种差距。这一猜想在韩国得到了证实。

韩国在60年代初也有农村剩余劳动力,但其规模比中国小。因此,在1960年代之前或期间,韩国只有一个短暂的不平等恶化期,这是由于其小规模的农村剩余劳动力造成的,当时有几个人为了高收入而迁移到城市地区,而他几个人则作为剩余劳动力留在农村地区。然而,一旦城市地区在20世纪70年代中期完全吸收了来自农村地区的农民工,即韩国被认为达到了刘易斯转折点,不平等很快就下降了。韩国的基尼系数从1961年的0.32上升到1972年的0.40,但在1997年,即亚洲金融危机爆发的那一年,稳步下降到0.32。中国面临着一个二元化的问题。中国的城乡收入差距主要是由相当数量的农业剩余劳动力形成的,使用省份面板数据进行的计量经济学分析证实了这一点。

分析显示,剩余劳动力的初始规模与城乡不平等程度之间存在稳健的正向关系。因此,缓慢的城市化和由此导致的农村剩余劳动力的缓慢减少扩大了城乡收入差距,从而增加了整体收入不平等。中国是否已经过了刘易斯转折点,从无限供给时期进入劳动力短缺时代,一直是一个激烈争论的话题。估计了中国三大地区各省的剩余劳动力规模,发现东部地区已经呈现出劳动力短缺或缺乏剩余劳动力的情况,而中部和西部地区仍然有足够的剩余劳动力规模。发现,在改革初期或1990年代,城乡收入不平等与经济增长呈负相关,但改革后期或2000年代,当控制了开放、高等教育、技术等变量后,经济增长对城乡收入不平等的影响已经变得不明显,甚至是负相关。这一结果可以被认为是最近也开始在中国发挥作用的证据,如果这是真的,这对中国来说一定是一个令人振奋的消息。

实际上,图9.4显示,1980年代初基尼系数是0.3,在2008-2009年达到了0.49左右的高峰,但到2015年下降到0.42左右。这些数字也可以被视为中国正在遵循库兹涅茨曲线的一些迹象,剩余劳动力的逐渐减少和工资率的上升都是从沿海省份开始的。然而,新的复杂来源正在出现,并可能会影响这一预测,例如,中国的不平等不仅受到收入水平的影响,而且还受到财富(包括金融和房地产资产)差异的影响,这已成为一种全球现象。因此,即使工资率上升,由于其他新的不平等来源,不平等可能不会像预期那样减少。实际上同样的数字显示,国家收入不平等的基尼系数自2015年以来再次增加到2018年的0.468(图9.4)。值得注意的是,自20世纪90年代中期以来,中国的财富分配已经变得非常不平等,收入不平等现象不断加剧。在改革前时代,中国家庭几乎没有私人资产。

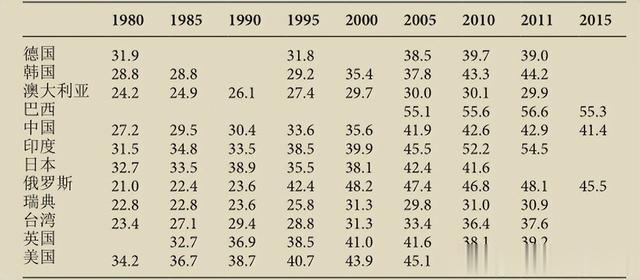

大部分私人资产也是以家庭储蓄的形式出现,从人均计算来看,数额很小。直到1990年代,财富分配的不平等甚至比收入不平等还要低。例如,1995年收入不平等的基尼系数是0.45,而财富不平等的基尼系数是0.40。然而,自20世纪90年代中期以来,财富分配的不平等迅速增加。2002年,中国整体财富分配的基尼系数上升到 0.55。此外,由于收入不平等的上升和城市地区房价的快速上涨,财富分配的不平等在2010年代迅速上升。财富分配的基尼系数在2010年达到0.68。在收入不平等方面,将中国与一些已经顺利成为高收入经济体的亚洲经济体进行比较也是很有意思的。韩国和台湾是比较的好例子。 表9.4 税前国民收入中最富有的前10%所占份额(%)

这两个经济体在成为高收入经济体之前,一直保持着低水平的收入不平等。根据表9.4,韩国和台湾在20世纪80年代和90年代将前10%的人的比例维持在低于30%的水平,尽管自2000年代以来它已经上升到高于30%的水平。东亚最近这种不平等的上升与高收入阶段的金融化有关,如金融部门的规模越来越大,红利收入越来越重要,以及金融全球化。相比之下,可以说,中国不平等现象上升的首要原因之一是逐渐的金融化。但是,也有一个系统性的根本原因--其性质是国家主导的资本主义,可以定义为利用政治权力来实现经济利益。中国的资本通过高效、自治的机构和法治相结合来国家。虽然这种资本可能通过经济表现带来合法性,但薄弱的法治往往会带来腐败,这将导致更多的不平等。在这个意义上,可以推断,不平等仍将是中国经济在努力克服中等收入陷阱的弱点。

类似的腐败倾向在韩国或台湾得到了遏制,因为它们的发展型国家或国家资本版本经历了民主化和法治的加强。这也是帮助这些经济体不陷入中等收入陷阱的变量之一,而是在1990年代追赶发展的后期实现了经典库兹涅茨曲线,即不平等的递减。这可能是中国在一段时间内与周边国家不同的地方,需要更多地关注收入不平等的问题。

总结和结论。从创新能力、大企业和不平等这三个检查标准来讨论中国落入中等收入陷阱的可能性。基于这些标准,我们的结论如下。首先,中国创新能力越来越强,因此与其他中等收入国家不同。第二,中国有许多成功的大企业,也就是说,比其规模预测的要多。因此,其与其他中等收入国家不同,其他中等收入国家不仅在金融、能源和贸易方面,而且在制造业方面也没有什么具有全球竞争力的大企业。第三,中国在不平等方面面临一些不确定性。有迹象表明,中国的情况正在遵循库兹涅茨曲线,如2010年代与剩余劳动力逐渐减少和工资率上升有关的基尼系数有所下降。然而,中国人现在正面临着新的不平等来源,如财富(包括金融和房地产资产)和非经济因素,这与中国作为薄弱的法治下的国家资本变种的性质有关。最后,我们为中国提出了一些超越中等收入陷阱的政策。

首先,这项研究意味着中国应比其他两个方面更关注第三个方面,即公平。在这方面正如(2020)所指出的,除了提供更广泛的中学和大学教育机会外,在农村向城市迁移方面采取更灵活的方法应该是关键的政策议程之一。另外,考虑到中国已经有了几个大企业,比其规模所预测的要多,而且过多地依赖几个大企业可能不利于公平,促进中小企业似乎是可取的。就创新的第一个标准而言,最好的情况是更多的中小企业积极参与创新,从而实现从低成本型企业向高端商品和行业的升级。【结束】请继续关注下一期。