【先来说进士最低授予什么官职】

此问题范畴极为宽泛,难以得出确切定论。从科举制度下的进士群体来看,有必要对其进行细致划分。一甲之中,状元、榜眼、探花这三名进士,在出身属性上属于进士序列;二甲、三甲的士人同样被归为进士。不过,需明确的是,不同甲等的进士,于初次授予官职之际,其具体情形可谓大相径庭。

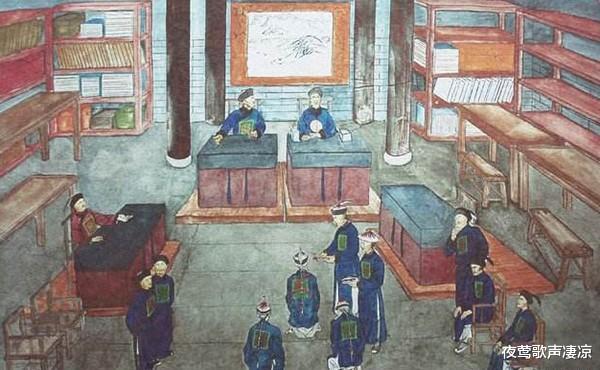

依既定规制,殿试一甲三名进士享有特殊授职程序,无需历经朝考。于传胪大典之日,便会被授予相应顶戴。其中,状元获授翰林院修撰之职,官阶为从六品;榜眼与探花则被任命为翰林院编修,官阶为正七品。由此可见,一甲三名进士自殿试成绩揭晓之时起,便正式纳入国家官员编制体系。

与之不同的是,二、三甲进士并无此项特权。他们首先需参与朝考,以竞争成为庶吉士。庶吉士并非正式职官,而是作为翰林院储备人才而存在。一旦入选庶吉士,需历经三年研习,最终将依据散馆考试成绩来确定所授职务。

依循常例,科举考试中成绩位列一、二等者,得以留任于翰林院,分别被授予编修、检讨之职(官阶为从七品)。需着重指出,依据朝廷既定规制,二甲进士获授编修,三甲进士则被委以检讨之任。此中蕴含的基本准则在于,二甲进士的授职起点相较于三甲进士更高。

按照既定规制,三等及以下之庶吉士,因不满足留馆所需条件,须依循正式的人事流程,进入吏部参与候选。然而,因其拥有庶吉士这一身份,相较于普通进士,在仕途发展方面具备一定优势,即享有“老虎班”待遇。此类人员中的大多数,最终会于京师各部院谋得职位。

在科举制度体系下,新晋进士若能于京师谋得职位,不失为一种颇具前景的仕途选择。然而,自清朝中期以降,官场呈现出职位竞争激烈的态势,即所谓“僧多粥少”。在此情形下,即便吏部负责官员铨选,亦难以即刻为新科进士安排实际官职。为缓解这一局面,具体举措为:从散馆庶吉士与二甲、三甲进士之中,择取精力充沛、年盛力强者,使之进入六部开展实习工作,此过程在当时被称为“学习试用” 。

通常而言,试用岗位多设定为主事一职,其品秩为正六品,试用期时长规定为三年。期满之时,需经堂官严格考核,考核合格者方能正式转正。而对于部分年事较高且能力尚属平常之人,会将其安置为七品小京官,此类官职大致等同于笔帖式。

新科进士若未获留京任职机会,吏部将统一将其编入候补序列。候补期限不一,短则三至五年,长可达七至八年。其中,多数进士最终会被外派至各省,出任正七品知县之职。需明确,无论候补时长几何,凡高中进士者,皆可确保获得官职。

上述所陈,重点关乎清中期之情形。而于清初阶段,新科进士入仕起点颇高。顺治年间,诸多新科进士径直获任为正四品知府、正五品直隶州知州,抑或从五品知州与正七品知县。尤为关键的是,殿试发榜完毕,新科进士无需经历候补环节,旋即被委以外放任职。

需明确指出,自清代中期以降,新科进士通常面临一段漫长的候补阶段。然而,依据朝廷相关规制,若新科进士主动申请担任各省学官之职,诸如府教授、州学正、县教谕等,便可不受候补程序限制,即刻履职赴任。

从整体审视,于清代历史进程中,除却清初这一特殊阶段,在绝大多数时期,新科进士所能获授官职,最高不过从六品之修撰与正六品之主事,而最低则为从七品之检讨。究其原因,盖因进士身份殊为难得,使得士子普遍不愿屈就学官之职。

【再来说举人最高可以授予什么官职】

相较于进士,举人在科举等级中处于相对较低层级。尽管举人已获取入仕资格,然而其实际能否步入仕途,仍存在诸多不确定性。清初,国家处于统一战争阶段,彼时各省府州县职官缺位现象较为普遍。在此背景下,不仅举人,即便是贡生、秀才等,只要有出仕意愿,大多能够谋得相应官职。

在顺治年间,举人具备直接向吏部呈报任职申请的资格,无需经历候补阶段。彼时,吏部会即刻为其安排实际职务,起始职位通常为知县,少数情况下甚至可实授知州之职。以于成龙为例,其身份仅为副榜贡生,地位较举人更为逊色,然而,朝廷依旧授予他罗城知县这一实职。

自康熙中期以降,国家步入太平之境,政治局势渐趋平稳。在此期间,各省职官体系亦臻于稳定状态,每年所产生的职位空缺极为有限。鉴于此情形,即便身为进士,欲获实授官职,亦需假以时日,至于举人,其获取实授官职之难度,更是不言而喻。

在科举制度盛行的时代,进士科的考取难度堪称极致。于万千莘莘学子之中,仅有极少数极为幸运者能够蟾宫折桂,斩获进士功名。而对绝大多数的读书人而言,若能获取举人身份,已然殊为不易。

若举人这一科举层级尚无法获得入仕机会,那么读书于求取功名而言,其意义何在?朝廷若不推行激励举措,无疑将极大挫伤天下士子之心。基于此,朝廷制定相应政策,设置特定官职为举人专属,诸如部分省份的县丞、州判之职,便专为举人而设。

尽管设立举人专缺,但因数量有限,其作用难如人意。况且县丞、州判皆为佐贰官职,主要承担辅助性事务,与掌控地方核心权力的正印官相比,职权差异显著。乾隆登基之后,推行“举人大挑”制度,该制度规定每六年开展一次选拔活动,面向全国范围内的举人。

大挑制度下,选拔通过比例颇高,约为60%。经选拔,入选者依成绩被划分为三个等级。其中,一等与二等人员可获实授知县之职;而三等人员,则会被委以州判、县丞之任,亦或被派往各府、州、县担任学官之职。

经分析可知,除清初阶段外,举人入仕所达职位,其上限为正七品知县,下限则为正八品的县丞与教谕。

从授职品级的维度审视,举人同进士之间的差距并不显著,大致在半品上下。然而,若从入仕几率层面剖析,二者则呈现出明显差异。进士登科犹如探囊取物,几近于必然。与之相较,举人能否入仕则更多地受宦途机缘左右,其成功入仕的比例通常难以逾越40% 。