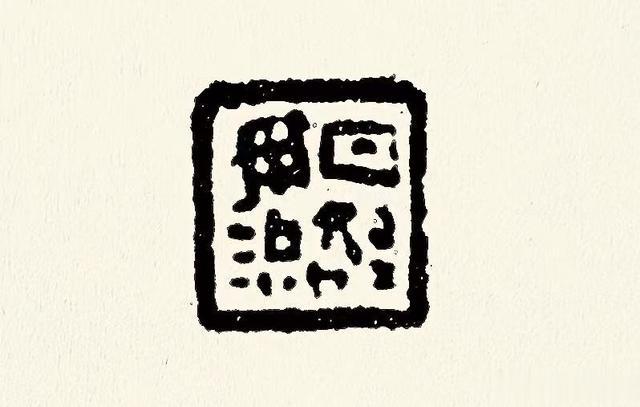

(小篆:秦琅琊台石刻拓本)

秦王赵政,续六世之余烈,振长策于宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,是为“始皇帝”。

一统天下之后,秦皇颁行的重大举措之一,便是“书同文字”。

所谓“书同文字”,是以延续已久的秦系文字为基础,据“大篆”改制为规范化“小篆”,作为正统官方文字推广使用。

《汉书·艺文志》载——

《仓颉》七章者,秦丞相李斯所作也;《爰历》六章者,车府令赵高所作也;《博学》七章者,太史令胡母敬所作也,文字多取《史籀篇》,而篆体复颇异,所谓秦篆者也。

《史籀篇》,所载即“籀书”,西周文字“大篆”体;李斯三人所作《仓颉》《爰历》《博学》,亦称《三苍》,为“小篆”体,即“秦篆”。

写过一篇《古代的“籀文(书)”是何时文字,究竟“长”什么样?》的小文,有兴趣的朋友欢迎搜出来看看。

(西周篆体:与《史籀》同时的宣王朝兮甲盘铭文)

高明先生《中国古文字通论》中,归纳了《三苍》改造“大篆”、创制“小篆”的“变化”——

第一,固定偏旁的形体。

第二,确定形旁在字中的位置。

第三,每字的形旁固定,不能代用。

第四,统一每字的书写笔数。

许慎《说文解字叙》亦云——

其后诸侯力政,不统于王,恶礼乐之害也,而皆去其典籍。分为七国,田畴异畮,车涂异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形。秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡母敬作《博学篇》,皆取《史籀》大篆,或颇省改,所谓小篆者也。

(秦系文字:秦惠王时“秦诅楚文”)

裘锡圭先生对于《三苍》“皆取《史籀》大篆,或颇省改,所谓小篆者也”的说法不很赞同。认为,小篆确实与大篆有不可分割的联系,然而小篆并非直接取自《史籀》,而与“秦系文字”传统更为密不可分,其“明显的规整化匀称化的倾向”非常突出。

这种“明显的规整化匀称化的倾向”,重要的表现形式之一,就是“笔道变得平直”,这与六国文字有不小的区别,好处在于更利于书写。

也正因如此,“秦隶”遂逐渐“脱颖而出”。

其实,关于“大篆”改“小篆”,《说文解字叙》也还记录了另一种说法——

三曰篆书,即小篆,秦始皇帝使下杜人程邈所作也。

史上诸多注家,以为此是许慎讹误,便只保留程邈作隶书而将其作小篆删去。

唯徐锴认为——

按《汉书》李斯等作《仓颉》《爰历》,多取《史籀篇》,而篆体复颇异,所谓秦篆。然则李斯等虽改《史籀》,而程邈复同作也。

可知——第一,“大篆”改“小篆”有个过程,非一时而为;第二,“小篆”与秦系文字密不可分,于是才有“秦篆”。

(刻符:秦夺新郪后所制“新郪虎符”上的文字)

总之,“小篆”,是秦皇钦定的官方标准字体;《三苍》则是学童识字的课本。

遗憾的是,年代久远且战乱频仍,《三苍》原本没能流传下来。

所幸的是,《说文》收录的九千多个“小篆”,恰是最丰富最有系统的“秦篆”包括秦系文字的宝贵资料。

始皇自统一后便频繁巡视天下,先后于峄山、泰山、琅琊台、之罘、碣石、会稽等地立石刻铭,歌功颂德。至今,琅琊台刻铭尚有残存(见题图);泰山刻石存十字;峄山铭文则有完整木刻本。

以上珍贵“秦篆”史料,可见容庚《古石刻零拾》;《秦始皇刻石考》;张彦生《善本碑帖录》。

“小篆”,是“秦书同文”后的官方标准字体。

(殳书:“五年吕不韦戈”铭文)

然而,其时并非只此一种字体在社会上使用。

《说文解字叙》——

秦书有八体:一曰大篆。二曰小篆。三曰刻符。四曰虫书。五曰摹印。六曰署书。七曰殳书。八曰隶书。

关于“秦书八体”,段玉裁《说文解字注》曰——

大篆,不言古文者,古文在大篆中也。古文大篆虽(在秦)不行而其体固在,刻符虫书等未尝不用之也。小篆,其时所最重也。刻符,符者,周制六节之一。虫书,新莽六体有鸟虫书,所以书旛信也。此虫书即书旛信者。摹印,即新莽之缪篆也。署书,凡一切封检题字皆曰署,题榜亦曰署。殳书,言殳以包凡兵器题识,不必专谓殳。汉之刚卯,亦殳书之类。隶书,所以便于管狱职务也。

上面说到了“新莽六体”——“新莽”,即王莽篡位阶段;“六体”,指其时的六种“书体”。

《汉书·艺文志》亦载“八体六技”,按韦昭解说,汉之“六技”或“六体”,其实仍为“秦书八体”的不同分类而已。

至汉初,据张家山汉简《二年律令·史律》载,“秦书八体”仍为学童课史。

段氏说得十分清楚——秦时虽然官定标准文字为“小篆”,然而却存在着八种“书体”——大篆,即古文,虽不沿用但实际尚存;小篆,是社会上最重要的字体;刻符,是符节、表符上专门使用的字体,沿用周制;虫书,是在传递命令的旛(幡)信上专用的字体;摹印,就是用来篆刻印章的字体;署书,封笺题字或匾额专用字体;殳书,专门用于铭铸在兵器上的专用字体。隶书,起于吏隶的便于书写的字体,又称“左(佐)书”,因其易写、易识,常常书于“正文”之下作为“注解”,因而称“左(佐)”。

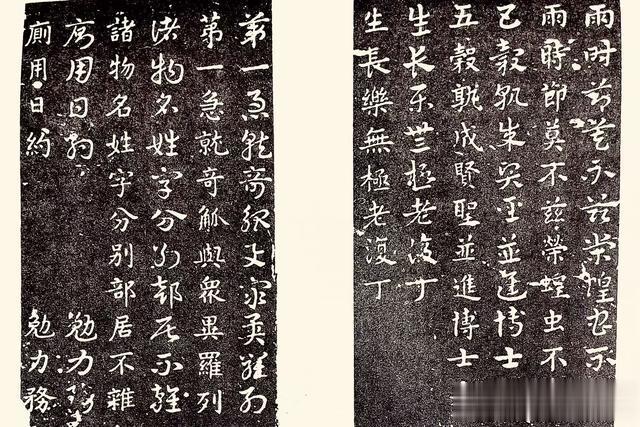

(摹印:秦人所制“日敬毋治”箴言印)

《说文解字叙》又曰——

及亡新居摄,使大司空甄丰等校文书之部,自以为应制作,颇改定古文。时有六书,一曰古文,孔子壁中书也;二曰奇字,即古文而异者也;三曰篆书,即小篆,秦始皇帝使下杜人程邈所作也;四曰左书,即秦隶书;五曰缪篆,所以摹印也;六曰虫鸟书,所以书旛信也。

由上观之——

文字和字体,是随着社会的发展而发展的。

秦小篆,是对西周大篆的更改进化,但讲究分体实用,于是有了“秦书八体”,既传承周制又有所创新。

但其时,此八体秉承的仍是“礼仪”因而专用,且基本是用于王室、官方各种用途。

至新莽六书,刻符、署书、殳书已不再被重视,而更重简便实用,比如摹印,既用缪篆,也用鸟虫体。

(汉末三国皇象章草体《急就章》)

此时,民间识字用字者骤然增多,记录各种民间、个人生活、感受,一是不必讲究字体,二是怎么方便怎么来了——加之书写载体的变化,比如帛纸,于是,被称为“八分”的汉隶,在秦隶基础上又有了爆发式发展,而且萌发了更便捷的书写字体“草书”以及东汉晚期桓、灵帝时代刘德昇的“行书”。