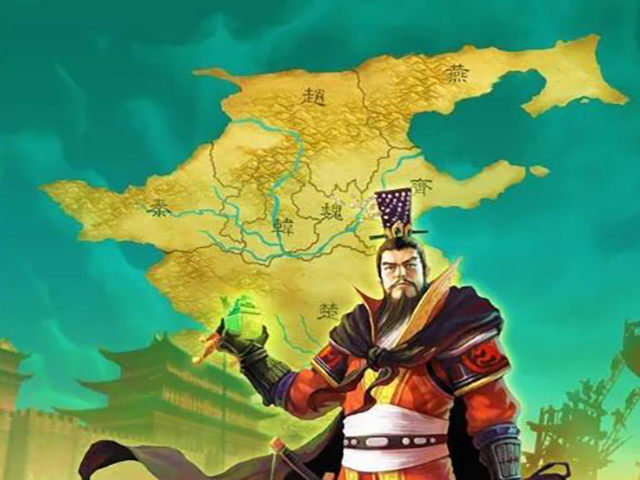

“千古一帝”一词,最早是由明朝的李贽提出,原话是:“始皇帝,自是千古一帝也”,也就是说,千古一帝是用来专门形容秦始皇嬴政的;随着时间的推移,“千古一帝”不再特指一人,而是逐渐指那些创建丰功伟绩的帝王们。

后世推崇的“千古一帝”总共有四位,秦始皇嬴政,汉武帝刘彻、唐太宗李世民以及清圣祖康熙;这四位帝王有许多共同的特征,其中最大的相似之处就在于他们所立的太子,似乎命运都不太好。

关于扶苏的早年记载,史料提及地并不多,他的传奇经历主要是从其父嬴政“焚书坑儒”开始的;为了统一思想,秦始皇下令焚毁诸子百家的典籍,并诛杀了不少对焚书不满的方士与儒生。

扶苏得知后,多次直言进谏,劝说自己的父亲不要滥杀无辜;他的仁慈之心最终触怒了嬴政,从而被发配边疆,与蒙恬一起驻守边关,并协助其修筑万里长城,抵御匈奴。

从此,扶苏便远离了朝堂,为其弟胡亥篡位登基提供了有利的条件。

公元前210年,嬴政在巡游天下之时突然病重,然后令身边的赵高写遗诏,让扶苏回都城咸阳继位;遗诏写好后,享年50岁的秦始皇就驾崩了。

赵高与丞相李斯为了权力,篡改遗诏,拥立胡亥,并传矫诏,赐扶苏自尽;他认为其父嬴政对自己失望至极,感觉罪有应得,随后便自刎而死。

刘彻登基之后,与皇后陈阿娇相处十余年都未能生下子嗣,直到卫子夫的出现,他才诞下一子,名为“刘据”;武帝十分宠爱卫子夫,最终废陈阿娇而改立她为后,刘据也顺利成为了太子。

汉武帝刘彻很喜欢这个儿子,对他从小的教育格外上心;随着刘据慢慢成长起来,其父也在不断培植他的势力,为日后即皇帝位打下根基。

可成年之后的刘据宽厚仁慈,在处理朝政方面经常与皇帝意见相左,刘彻认为他缺乏政治才能,不像自己;随着卫青、霍去病等人的相继离去,其母卫子夫也渐渐衰老,刘彻便开始有意识地疏远太子。

晚年的武帝猜忌心很重,十分担心自己被害,他的宠臣江充惧怕刘据将来继位对自己不利,于是利用“巫蛊之术”来陷害太子;最终父子兵戎相见,刘据兵败自杀,年仅38岁。

培养多年的太子刘据自杀,从而导致刘彻多年的付出毁于一旦;大汉也因此陷入了后继无人的窘境之中。

公元619年,大唐立国将近两年,而李承乾就出生于这一时期,他是唐太宗李世民的第一个儿子,生母为长孙皇后;“承乾”之名,就是由祖父李渊所起,意为“承继皇业,总领乾坤”。

所谓“爱屋及乌”,李世民与长孙皇后非常恩爱,因此也非常宠爱李承乾,不仅在登基之后立他为太子,而且还经常命其处理朝政。

可以说,这是一位非常幸运的太子,可李承乾却辜负了其父的疼爱,最终走向了反叛之路。

李承乾长大后患有腿疾,开始有所松懈,逐渐沉迷于享乐之中;见其弟魏王李泰颇受太宗的喜爱,担心太子之位不保,便密谋反叛,意欲再次上演“玄武门之变”。

不幸的是,有人告发李承乾谋反,最终叛乱被扼杀于摇篮之中;公元643年,他被废为庶人,流放黔州,两年后病逝,年仅27岁。

如若按照“立嫡以长”的制度来册立储君人选的话,那么康熙首先应该考虑大阿哥胤禔,但他却不按常理出排,最终立了次子胤礽为储君。

不仅如此,康熙还亲自教胤礽读书写字,成年后更是给予监国的特权;甚至在他身中天花之际,其父康熙还亲自照看;可见康熙对这个儿子不是一般的宠爱。

胤礽监国期间,亲近小人,又在其父西征噶尔丹身患疾病期间,表现得极为冷漠;最终父子之间产生隔阂,以至于矛盾越来越大,无法调和,无奈的康熙只能将其废黜。

可眼睁睁地看着皇位之争愈演愈烈,于心不忍的康熙决定再次册立胤礽为太子,可他不仅没有体会到康熙的良苦用心,反而变本加厉地培植自己的势力,结果令康熙感到了前所未有的危机感,因此再度被废,并将其圈禁。

经历了两废两立之后,胤礽就再也没有机会了,只能带着遗憾凄惨地度过晚年;公元1725年,其弟雍正继位后的第二年,他才撒手人寰,终年51岁。

扶苏、刘据、李承乾与胤礽四位太子均未善终;多多少少与这四位“千古一帝”严格的教育有关。

他们不仅对自己过于苛刻,对儿子们亦是如此,只有这样,江山才能传承下去;可惜这种严厉,并未起到积极的促进作用,反而还害苦了自己的儿子。

身在帝王之家,所受的教育不能与寻常百姓相提并论,或许这就是储君的宿命。对于这四位太子,朋友们认为哪位较为可惜呢?