相传杜太后去世之前,将赵匡胤、赵光义和赵普召来跟前,让他们在自己面前立下盟约:

赵匡胤百年之后将皇位传位于二弟赵光义,赵光义百年之后再传位给弟弟赵廷美,赵廷美百年之后复传于赵匡胤儿子赵德昭。

这份涉及大宋皇位传承的遗嘱,叫做“金匮之盟”,而作为公证人的则是宰相赵普。

金匮之盟成了后来赵光义继位的正统依据。

宋太宗

问题是赵光义登基后的整整五年里,根本没有拿出所谓的“金匮之盟”,加上赵匡胤不明不白的暴卒,让赵光义在后世背上了弑兄自立的恶名,戳了一辈子的脊梁骨。

当然,赵光义的恶名多了去了,似乎也不在意这个,他最在意的就是自己百年之后,皇位能不能顺利传位给亲儿子,让皇位在自己这一系传下去,这也成为赵光义登基后的一个心病。

01有人说,想要传位给儿子,立太子不就好了?

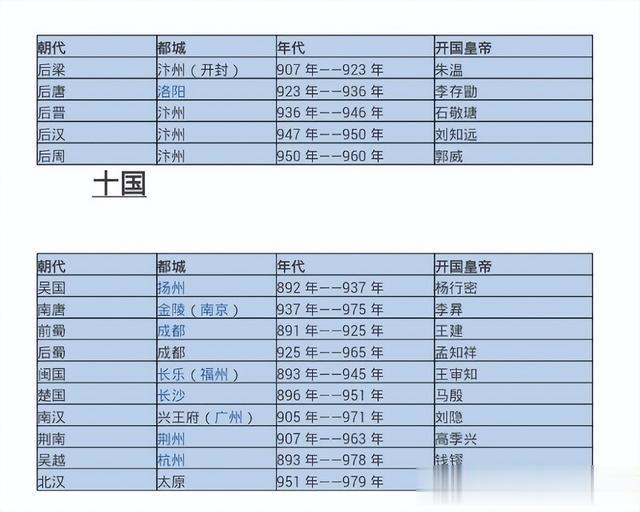

问题是五代十国的君主,除了文风较重的前蜀、后蜀和南唐之外,其余政权,都没立过太子,至于原因嘛,自然是五代这帮军头信奉谁权力大,谁当皇帝。

打个比方,将皇位比喻为老大的位置,老大死了,接替他的是二把手,而非老大的儿子,强行让儿子上位,根基不如二把手的儿子压制不住这帮人,迟早要被玩死,还不如将和自己年龄差不多的兄弟们扶成二把手,这样兄弟上位,至少能善待自己儿子不是?

全是军头上位

所以对于五代大部分政权而言,太子这个位置就是个摆设,立了也没用,干脆就不立了。

事实上,别说五代乱世里,就连前面的大唐,太子能够正常继位的少之又少,尤其是唐敬宗之后,谁上位,完全靠把持军权的宦官和各地方军头说了算,而为了维持军头们的利益,哪怕宦官生不出儿子,都靠认干儿子把持军权,因而中晚唐之后,宦官干儿子遍地都是,给宦官当干儿子不仅不丢人,还是一份靠谱的前程。

到了五代后,军头上位更是家常便饭,所有的政权的开创者,都是靠军权来控制政权的,也因此整个五代的军事政变相当频繁,谁掌握兵权,谁就是皇帝,至于父死子继?在军头眼里,什么都不是。

后来柴荣不信邪,临死前,非要将皇位传给亲儿子,但还没过半年,皇位就被军头赵匡胤给篡了,即便赵匡胤不篡,其他人也要篡,孤儿寡母,兵权在手,凭什么不能夺回来?

到了赵匡胤这边,赵匡胤立志扫平天下,但灭国容易,皇位传承也是一个头疼的问题。

一开始赵匡胤害怕宋成了六代,给了赵光义不少权力,成为了二把手。

但晚年的赵匡胤认为,自己除了北汉,该扫平都扫平了,完成了五代这帮枭雄都没干成的事情,威望应该足够大了,就想把皇位留给自家儿子。

赵匡胤

但赵光义多年的势力已经根深蒂固,不得已,赵匡胤打算迁都洛阳来削弱其权力。

在迁都之前,安排儿子赵德昭负责迎吴越王钱俶入朝,要知道赵德昭此前被受冷落,让他负责迎接就是一个明显的信号,要开始扶持儿子了。

除了扶持儿子,赵匡胤打算扶持三弟赵廷美,让赵廷美和曹彬联姻,并且让曹彬负责征讨南唐,以灭国之功提赵廷美一系威望,意图分化赵光义的权力。

而后迁都,只是没想到此时的赵光义身边势力相当庞大,迁都遭到大部分人的反对,赵光义自然也坚持反对。

眼看迁都计划流产,赵匡胤打了个哈哈,认为赵光义“在德不在险”说得对,实则是对迁都失败的失望。

而提出迁都提议半年后,赵匡胤突然暴卒,赵光义上位,可见赵匡胤努力多年,但难以撼动儿子继位的困局。

02赵光义上位后,自然也遇到这个问题,是顺应潮流让弟弟侄子上位,还是逆流而上,将皇位留给自己呢?

赵光义的上位,一直是个谜

一开始,赵光义想要学老哥,打算立下不世功勋来获取威望,然后扶持亲儿子上位。

灭了北汉算是开了个好兆头,但灭北汉后,赵光义没有封赏,反而打算趁着大胜北伐契丹,拿下燕云,达成五代乃至哥哥都未能达到的成就。

只是赵光义想法虽好,但却没有顾忌三军的心情,本来立功该封赏封赏,没想到这赵老二不顾大家劳累北伐,别说其他将领了,就连赵光义的嫡系呼延瓒都心怀不满,带着这样的心情,北伐的结果可想而知。

世人皆云,赵光义战败后,是怕契丹人追上,才连夜乘坐驴车逃跑的。

但事实上,赵光义不是怕契丹人,而是怕兵变。

当时北伐的除了赵光义之外,还有赵廷美和赵匡胤次子赵德昭,此前赵德昭就劝赵光义先封赏灭北汉的将士,赢得不少人的好感,加上赵光义中箭,是死是活大家也不知道,就提议拥立赵廷美和赵德昭为帝。

这让听到风声的赵光义相当担忧。

现在的局势,和五代局势差不多,此前强行北伐,已经得罪了一帮将领,现在战败,契丹人穷追不舍,人心惶惶,军内又有赵廷美和赵德昭这个可以拥立的对象,简直就是政变的好时机。

自家皇位怎么来,赵光义一清二楚

自家皇位怎么来,赵光义一清二楚,因而不顾伤痛,直接抛弃大军,不顾一切的向后逃,而这一切,前线三军都不知道,等他们次日发现赵光义不在后,这才乱了起来,自乱阵脚又给契丹人掠杀的机会,北伐彻底失败。

03战后,赵光义也明白,是自己突然逃跑才引起溃败的,也就不追究将领们的责任了,但有些人,却到了该处理的时候了,比如赵德昭。

说实话,处理赵德昭算是一件比较麻烦的事情,毕竟是大哥的儿子,自己不能背上残害侄子的恶名,没想到赵德昭自己却送上门来。

北伐失败后,赵光义一直没法对灭北汉的功臣进行封赏,群臣议论纷纷,赵德昭就主动去找赵光义说封赏功臣的事情,没想到赵光义听后,直接拉长了脸说:“等你做了皇帝,再去封赏这些功臣吧!”

一番话说的赵德昭羞愧不已,毕竟赵光义这番话已经非常严重了。

赵德昭

当初有人拥立赵德昭,但问题是,皇位根本轮不到赵德昭,就算赵光义当时死了,军营内还有赵廷美,要当皇帝也该是他而非赵德昭。

这个时候赵德昭要么坚决推辞,要么表示暂时主持局面,但万万不能当皇帝的。

而且事后,理应自动请罪,求得赵光义的理解和宽恕,但赵德昭不仅没有上表请罪,反而为群臣邀功,似乎证明众将做的没错。

况且就算赵光义真的给赏赐,那众将该感谢谁呢?毕竟赵光义不肯给,赵德昭一去就给了,钱是赵光义出的,人却是赵德昭做的,这不典型的为自己树立威望吗?也难怪赵光义要痛斥他。

被训斥后的赵德昭回去后立马自刎了,倒不是赵德昭心理素质差,而是他明白,自己二叔已经动了杀机了,联想到赵光义擅长用毒的习惯,自己说不定哪天就被毒杀,甚至还连累家人,与其全家不明不白的死去,不如自行了断,成全家人。

得知赵德昭自刎后,赵光义心里落下了一块大石头,但基本样子还是要做做的,跑到赵德昭府上恸哭了一番,而后追赠魏王,给了侄子身后最为体面的待遇。

赵德昭死后,赵光义又暗中处死了殿前都指挥使白进超,命自己亲信赵延溥担任,确保禁军掌握在自己手上。

04赵德昭既死,赵光义的下一个目标就是弟弟赵廷美。

根据盟约,赵光义要将皇位传给赵廷美的,因此赵光义继位后,和之前一样,封赵廷美为开封府尹、秦王和自己当初一样。

但和赵德昭当初被拥立一样,得知弟弟被拥立后,赵光义自己心里也非常不爽,回去就开始打压弟弟的势力,而后就爆发了一次突兀的谋反案。

太平兴国六年(981年)九月,宣徽北院使柴禹锡上奏,称秦王“骄恣”,赵光义没有处理,反而让赵普担任守司徒兼侍中,将赵普再度拉到宰相的位置。

赵廷美

至于赵廷美,得知自己被弹劾后,立即上奏,表示愿意在上朝的时候居于赵普之后,以显示自己的谦让,赵光义当即同意。

次年三月,皇宫内金明池水新殿修建成功,赵光义带着乘船游玩,没想到点检三班院公事杨守一又上奏,说秦王密谋在这里造反,如果失败,则会在府中装病,等赵光义去的时候,再行刺,赵光义得知后,当即返程,并且免了赵廷美开封府尹的职位,让他去洛阳担任留守,让他远离了权力中枢,也意味着失去储位。

但事情还没结束,宰相赵普又上奏,称秦王和宰相卢多逊密谋造反,赵光义又免了卢多逊的官职下狱,并且命人彻查,这就是太宗年前的“秦王谋反案”。

按照盟约,赵廷美本就是皇位继承人,何须谋反呢?再加上赵普都是没有证据的上奏,很显然,这背后就是赵光义的指示,借谋反削弱赵廷美的权力。

事后,赵廷美被贬为涪陵县公,举家前往房州居住,虽然远离开封,但赵光义就不放心,到了房州几天后,赵廷美就吐血而亡。

八贤王的原型就是赵德芳

而在这段时间,赵匡胤的另一个儿子赵德芳也在睡觉的时候,突然暴卒,时年二十三岁,这么年轻就死了,背后是谁,大家可想而知。

虽然成功残害了兄弟和侄子,但赵光义还搭上一个儿子赵元佐。

据称赵元佐看到父亲残害叔叔,心生同情,并且出面为赵廷美辩白,结果却看到赵廷美惨死,因而发疯。

只是赵光义看到儿子发疯后不仅不治疗,反而将其贬为庶人,这就有些离谱了,或许从某方面来说,赵元佐知道了不少事情,加上同情赵廷美,遭到赵光义的嫉恨,故意装疯,而赵光义则借驴下坡,将其踢出宗室。

05对于赵光义来说,威胁皇位的人死了,但不代表没人威胁皇位了,而这些,就是有兵权的军头了。

一方面,赵光义继续延续老哥分化和瓦解武将兵权的崇文抑武之策,一方面则大搞迷阵,即兵不识将,将不识兵,断了士兵哗变的基础,而后赵光义又走前朝的路子,派心腹太监担任监军,去监视这帮武将。

只是这帮太监既不会打仗也不识兵,当监军纯粹是拖后腿的,但这正是赵光义现在所需要的。

太监虽然一事无成,但至少忠心,对于他来说,打仗能力并不重要,重要的是要对自己忠心,就这样,一些能力优秀的将领惨遭打压,各种没啥能力却很听话的武将被扶持上来,加上赵光义持续打压武将的手段,北宋初年战力还算不错的宋军彻底一路滑跪,几乎沦为摆设。

只是武将被限制还不够,毕竟唐末五代士兵哗变的情况过于突出,底层士兵一言不合就裹挟武将叛变,因而底层士兵这边也要好好处理,为此,赵光义想到了一个办法,重用文人,扭转唐末五代“文人不如狗”的局面。

重用文人,扭转唐末五代“文人不如狗”的局面

至于手段,自然是唐朝盛行的科举。

隋唐科举只是选人才的一种补充,并非主流,但赵光义却大力推行科举,一方面扩大录用的士子,一方面着重提拔他们,让其形成了新的阶层——士大夫阶层,并且定下了于士大夫共治天下的理念,将士大夫绑在自己这边。

朝廷上,用文臣压制武将,民间则用通过优待士大夫,扩大科举,吸引大家从文,压制底层士兵,甚至喊出了“好男不当兵”的口号,将整个大宋从五代草头天子称王的习气拉到全面重文时代。

而随着文臣权力的扩大,也必然支持儒家的嫡长子继承制,可以说,到了这个阶段,赵光义立太子的时机已经成熟了。

06淳化二年(991年)九月,左正言、宋沆等五人上奏,请求立赵光义次子赵元僖为太子,此前赵元僖已经被封为开封尹兼侍中,已经是准皇储了,立他的确适合。

只是现在立不立,赵光义还在犹豫,毕竟唐末以来,近百年没有一个正常的太子顺利继位了,他开这个头不知道是对是错。

就在他犹豫的时候,赵元僖在淳化三年(992年)十一月十日突然死了,有传言是喝了侍妾张氏的毒酒而亡,但不管背后如何,赵光义看中的太子人选还是死了,悲伤的赵光义立即追封他为太子,算是给了儿子最后的体面。

赵恒

而在赵元僖之后,赵光义又看中了三儿子赵元侃,自二儿子死后,赵光义的身体一天不如一天,也加紧立太子的计划,在宰相寇准的帮助下,于至道元年(995年)将赵元侃册立为太子,后改名为赵恒,算是五代一来,第一位在世的被册封的太子。

可以说到了这个时候,赵光义为了让儿子上位,不知道废了多大的劲儿,舍了老脸弄死了兄弟和侄子,两个儿子一疯一死,甚至疯狂提拔文人士大夫,只为了实现父死子继的传统,但也是第一次而已,毕竟三儿子的继位也并不是那么顺利。

07至道三年(997年)三月二十九日,赵光义在病痛中驾崩于万岁殿。

没想到曾经拥立赵光义的王继恩这次又开始玩心思,打算和李皇后拥立疯癫的赵元佐为帝,此前王继恩通过拥立赵光义已经担任天雄军监军,想要靠拥立赵元佐更进一步,至于李皇后,则是赵元佐的抚养人,让赵元佐对李家更有利。

为了顺利推行计划,王继恩拉拢了参知政事李昌龄、殿前都指挥使李继勋、知制诰胡旦,一个宰相,一个掌控禁军,一个草拟遗诏,看起来完美无缺,但他不放心,又找宰相吕端。

此前吕端入宫问疾的时候有已经看到情况不对劲,立即派人喊太子赵恒入宫,而后和王继恩等人周旋,声称有赵光义的遗诏,一下子唬住了王继恩。

随后吕端说要去取遗诏,趁机喊人扣押王继恩,随后去找李皇后周旋,而后赵恒入宫,这才得以顺利继位。

说实话,要不是吕端周旋,赵恒能不能顺利继位还很难说,也因此,刚刚继位的赵恒也明白,自己的地位并不是那么稳固,想要坐稳皇位,必须在父亲的基础上更进一步,比如继续拉拢士大夫。

科举方面,赵恒继续扩大录用人数,并且在科举方面推出糊名制和誊录制,保证科举的公平。

万般皆下品惟有读书高

其次提高士大夫官员的待遇,除了有后世人人羡慕的工资俸禄之外,在地位上,也是不断拔高,让士大夫彻底成为大家向往的阶层,一时间,民间书声朗朗,而赵恒更是喊出了“书中自有颜如玉,书中自有黄金屋”的口号,积极引导这股风气。

至于兵权方面,能动兵就不动兵,宁愿不要燕云,也不能让武将沾权,毕竟在幽燕前线的时候,定州守将王超居然按兵不动,王超有十万兵马,计划是一起合围辽军的,但他就是作壁上观,哪怕有圣旨也选择观望,这让赵恒隐约感到不好,让他想到了杜重威。

要知道,此时距离五代已经过了快五十年了,被压制的武将风气打算抬头,这不能忍,所以,前线即便打赢了,赵恒还是选择见好就收,宁愿留着软弱的名声,也不要让杜重威的旧事重现。

澶渊之盟

时候,赵恒因“澶渊之盟”被戳了几百年脊梁骨,但当时的情况,容不得赵恒半点马虎。

08从前线回来后,赵恒也想到了父亲当年的问题,即如何重塑皇权的威严,如何让皇位在自己这一系顺利传承下去,思来想去,他想到了封禅泰山,而封禅泰山要有祥瑞啊,至于如何出现祥瑞,其他人不明白,赵恒还不明白吗?

从景德五年(1008年)正月开始,各种祥瑞不断,先是天书降世,后有赵恒梦见神仙,有了赵恒的开头,各地祥瑞不断,在这个基础上,赵恒开始神化赵宋皇室,比如玉皇大帝姓赵,名为赵玄朗,降世助力赵宋称帝,还封他为“宋圣祖”,比如编写《百姓姓》,赵姓为大,排在第一等等。

在后人看来,赵恒这种搞祥瑞,靠装神弄鬼玩弄世人,如昏君在世。

事实上,赵恒就是通过祥瑞来神化赵宋的皇室,巩固皇权,重塑皇权威仪,以此来断绝五代一来,草头天子称王的习气,终让自己坐稳了皇位。

只是皇位虽稳,但赵恒也有头疼的是,早年生不出儿子,等生出儿子后,自己身体又不行,没法扶儿子一把了,为了让父死子继的传统继续稳定下去,他让刘娥代行皇权,让幼主临朝的动荡期得以顺利渡过。

至此,断绝百年的父死子继,终于成为皇权的延续得以传承下去,而让这个传统继续下去的,是宋太宗、宋真宗这对背着千年骂名的父子。

宋真宗

抛开宋太宗和宋真宗的人品,他们继位的时候处于唐末五代乱政的事情,内部不稳,外部还有强敌,稍有不慎,大宋将再度不如四分五裂的时代,而这对父子,不仅要皇权稳定,还要让皇权顺利平稳的回到父死子继的时代,确保王朝能够稳定的传承,我觉得他们不顾名声折腾这么几十年,是值得的。