在中国历史上,太后临朝执政的情况并不少见。当小皇帝年幼时,母后垂帘听政是很常见的现象。然而,尽管许多太后掌控着军国大权,但真正能够在文治武功方面展现出卓越才能的却寥寥无几。

像吕雉、王政君、邓绥、萧绰、刘娥和慈禧等,算是其中较为杰出的人物,当然,称帝的武则天则是另一番景象。若论历史功绩,这些太后中鲜有人能与北魏的冯太后相提并论。那么,冯太后究竟有何过人之处,能够赢得“千古第一后”的美誉呢?

中山王捍虎乐冯太后最卓越的成就当属开创均田制。均田制在中国历史上具有划时代的意义,它受到隋唐两朝的高度认可,持续推行长达三百年之久,是中国两大重要土地制度之一。北魏时期的均田制并非字面意思那样简单地平均分配土地,而是依据个人经营能力和规模进行合理配置,并且巧妙地融合了土地平均分配的理念,在国家所有制与私人所有制之间找到了平衡点。其对现代社会仍有重要的借鉴价值。

鲜为人知的是,北魏的重大变革竟源于冯太后的情人之手。冯氏家族势力相对薄弱,但冯太后在宫廷复杂的政治斗争中却能稳如泰山、游刃有余,这完全得益于她识人用人的眼光和能力。

鲜卑族统治下的朝廷并不排斥宦官,他们可以像普通人一样担任要职。冯太后积极扶持宦官群体,给予他们丰厚的赏赐。例如赵黑、剧鹏、李丰、张祜、王遇、抱嶷、苻承祖、李坚等人皆成为冯太后的忠实拥护者。太上皇驾崩一事,宦官集团很可能发挥了重要作用。同时,冯太后还致力于团结拓跋贵族及朝廷重臣,像拓跋丕、游明根等元老都得到了她的重赏。一旦发现有才华的年轻人,她便不拘泥于常规,破格提拔。

作为女性,冯太后同样追求爱情,从不压抑自己的情感需求。与武则天不同的是,武则天选择伴侣时更注重外貌和才华,例如张昌宗以美貌著称。而冯太后不仅寻求情感慰藉,还看重对方的治国才能。

尽管冯太后的政治才能或许不及中国历史上独一无二的女皇武则天,但她所选择的情人却远超武则天那些仅用于取悦的男宠。冯太后的第一位情人是李弈,可惜他已逝去。她的第二位情人王睿,则有着一段充满传奇色彩的爱情故事。

王睿来自太原,因战乱迁至凉州。其父王桥精通天文占卜,是个巫师。北魏平定凉州后,他们一家迁往平城,靠算命为生。王睿容貌出众且聪慧好学,继承了父亲的技艺。

景穆太子拓跋晃在市井中发现了他的才华,任命他为太卜令。这在当时南北朝时期极为罕见,南朝普通百姓除非立下军功,否则很难获得晋升机会。在冯太后摄政期间,王睿官运亨通,短短数年便升至给事中、散骑常侍、侍中,最终成为吏部尚书(相当于组织部长)。这一连串的快速升迁引发了诸多猜测,直到一场戏剧性的事件揭露了两人之间的真实关系。

老虎逃离牢笼在古今都时有发生。地方官员向宫廷献了几只老虎,冯太后、孝文帝和众多大臣及外邦使臣一同前往虎圈观虎。

那天,老虎仿佛想见识皇帝与太后的威严。一只色彩斑斓的猛虎猛然从虎圈跳出,沿着御道直奔宝座而去。侍卫们毕竟不是武松,见此情景吓得四散奔逃,太后与皇帝惊恐万分。

在这千钧一发之际,王睿拿起长戟挡在御座前,用自己的身躯保护他们。若非有真挚的情感,或许王睿不会冒这种被虎吞噬的风险。那猛虎似被他的真情打动,并未伤人。

王睿的壮举赢得了冯太后的芳心。女人往往容易被男子的英勇所打动,冯太后觉得自己没看错人,从此深深爱上了他。王睿的命运因此改变,他升为尚书令(相当于宰相),并被封为中山王,其地位之高、受宠之盛,远超其他王公大臣。

从此,冯太后寝宫里多了一位英俊魁梧的常客。她的爱情热烈如火,两人形影不离。在比自己大九岁的爱人怀里,冯太后这位平时高贵且猜忌残忍的人变得如同温顺的小猫,享受着极致的欢愉。她还对王睿的妻子格外关照,让孝文帝册封其为王妃。

当王睿的女儿出嫁时,冯太后亲自送行,这在京城引起轰动,百姓都说这是天子与太后嫁女。冯太后给予王睿的赏赐源源不断,财物数不胜数,田地、奴仆、牲畜等皆是上等之物。

虽然有些事情需要避讳,但王睿对国家和百姓确实没有特别突出的贡献。冯太后有着女性特有的羞涩,在白天不方便公开赠送财物。

于是,到了深夜繁星点点的时候,宦官们才一车车地将东西运往王睿的府邸,车子都被帷幔严严实实地遮盖着,生怕别人知道皇宫中的珍宝被送进了中山王府。

朝臣们也跟着沾了王睿的光。为了显示自己对待臣下公平公正,只要是明面上赏赐给王睿的东西,同级别的大臣们也都能得到一份。

冯太后的一大优点就是她的慷慨大方。然而,幸福的日子总是短暂的。过了没几年甜蜜时光,王睿就因病去世了,当时他才四十八岁,最多做了冯太后八年的恋人。

冯太后是个重情义的人,无论是对待自己的丈夫,还是情人,她都深情款款。当王睿病重时,冯太后亲自去探望他,前来问候的侍从在道路上络绎不绝。王睿去世后,冯太后亲自到王府祭奠,悲痛得泪流满面,难以抑制内心的哀伤。

为了寄托思念之情,冯太后命令画师将王睿英勇的形象绘制成画像,悬挂在大殿之上。平城的女子们也非常喜爱这位英俊潇洒的男人,她们创作乐曲并演奏,还给这首曲子取名为《中山王乐》。这首曲子后来竟然被纳入朝廷的乐府之中,成为合乐演奏的一部分,王睿这一生也算值了。

情夫当国

情夫当国谁言男宠误国政?冯太后所爱之人皆为国家栋梁,其中一情人更是才高八斗,勤勉于政务。冯太后的情人李冲,一生致力于解决中国历史上极为棘手之事。

与王睿阳刚强勇武的形象相异,秘书令李冲风度翩翩、容貌俊美且沉稳大度。

不同于武则天偏爱年轻面首,冯太后钟情年长之人,李冲比她年长七岁。

李冲乃西凉国主李歆之后裔,陇西名门望族出身。若依唐朝开国君主李渊的宗亲追溯,他可算是李唐皇室先祖。北凉国主沮渠蒙逊灭西凉时,李冲之父李宝逃至西域。太武帝拓跋焘平定凉州后,李宝重返敦煌,率众归降北魏,被封沙州牧,后来到六镇任怀荒大将。李冲为李宝幼子,幼年丧父,随兄长荥阳太守李承生活。

在北魏时期,官宦子弟多行不义,利用特权谋取私利,搜刮民财。但李冲从不做此类事。献文帝时,他入太学求学,毕业后进入宫廷担任秘书中散,管理图书典籍事务,不久升任内秘书令、南部给事中,最后官至中书令。

李冲是一位品行端正的年轻人,用现代的话说,他是位勤奋好学的干部子弟。从北京大学毕业后,他直接进入中央办公厅工作,并迅速晋升为办公厅主任。

李冲的快速升迁与他和冯太后之间的亲密关系密不可分。尽管他是凭借这种特殊关系获得提拔,但他的品德和声望并未因此受损。《魏书》的编者魏收并没有将他列入恩幸列传,而是将他与北魏著名大臣李孝伯并列记载。

在北魏时期,皇帝通常会直呼臣子的名字,然而孝文帝却常常称呼李冲的官职“中书”,而不直接叫他的名字。这显示出李冲在朝中的特殊地位。

为何朝廷内外都如此尊敬李冲呢?这是因为他的品德高尚,对北魏帝国做出了巨大贡献。李冲自幼丧父,家境贫寒,且从不做敛财之事。自从成为冯太后的亲信后,他每月都会得到大量赏赐,冯太后还私下赠送给他许多珍贵宝物,外界对此一无所知。李冲因此变得非常富有。

然而,李冲并不吝啬,他慷慨大方,乐于助人。即使在现代社会,也很少有人能像他那样无私奉献。他总是把钱分给亲戚朋友和邻居,因此赢得了众人的赞誉。

李冲对国家忠心耿耿,关心国事,忧国忧民,这一点在老臣中无人能及。正是在他的协助下,冯太后成功推动了北魏帝国的一系列社会改革。任何社会都需要不断变革和发展,创新和改革是人类社会进步的动力源泉。

太和八年至十年(公元484-486年),这三年在中国历史上意义非凡。北方大地历经多年民族迁徙与战乱后,终于迎来了和平稳定的曙光,五胡十六国的纷争局面宣告终结。在拓跋鲜卑的强力主导下,北方地区逐步恢复传统的政治秩序与文化传承,社会结构也重新构建。

班禄制的推行成为北魏改革的开端,这一制度相当于为官员发放俸禄,确保他们生活无忧,从而更好地履行职责。当时的年轻皇帝拓跋宏对祖母冯太后推动的变革充满期待。冯太后展现出卓越的政治智慧,以理性而坚韧的态度规划着帝国的发展蓝图。

在北魏初期,由于其特殊国情,并未实行普遍的俸禄制度。鲜卑族作为游牧民族,各级官员多为部落首领或贵族,无需依靠俸禄维持生计;加之当时战争频繁,通过掠夺获得的财富用于赏赐。然而随着进入中原地区,汉人豪强加入政权体系,同样不依赖俸禄。但到了太武帝之后,战争减少,掠夺所得也随之下降,部分经济条件一般的鲜卑人及汉人成为官员后,开始过度剥削百姓以获取收入。尽管如此,即便最廉洁的官员也能凭借正常收入过上富足的生活。

冯太后为官员发放俸禄,意图以此来遏制腐败现象。然而,人的欲望是无穷的,要真正解决腐败问题,必须依靠法律制度与道德建设双管齐下,这一点冯太后十分清楚。她以身作则,树立榜样。

冯太后生活节俭朴素,不喜欢奢华的服饰,所用丝织品没有华丽的图案,日常饮食也缩减到北魏帝王正常标准的十分之二。

面对那些屡教不改的贪官污吏,冯太后坚决采取严厉措施。太皇叔汝阴王拓跋天赐和南安惠王拓跋桢因贪污受贿而触犯法律,这一案件充分体现了冯太后打击腐败的决心以及封建王朝反腐工作的复杂性。

在皇信堂,冯太后、孝文帝与文武百官就此事展开讨论,对话内容意味深长。冯太后问群臣:“你们觉得,是该顾念亲情而破坏法律呢?还是为了大义灭亲,维护法律尊严呢?”

大臣们大多回答:“二王乃景穆皇帝之子,理应得到宽恕。”

冯太后沉默不语,孝文帝出来调解:“二王罪行严重,难以饶恕。但考虑到太皇太后对高宗的感恩之情,以及兄弟情谊,且南安王侍奉母亲极为孝顺恭敬,所以决定特赦二王死罪,削去官职爵位,终身监禁。”这实际上等于判了无期徒刑。

冯太后心中仍有不甘,又提及闾文祖之事。中散大夫闾文祖作为调查拓跋桢贪污案的特派官员,在长安期间收受贿赂为其隐瞒辩护,事情败露后受到应有的惩罚。

冯太后对着群臣感慨道:“闾文祖之前总说自身清廉,如今却也犯了贪腐之事,由此可见人心难测。”

孝文帝顺势厉声说道:“古时有被放逐的大臣,你们若觉得自己无法克制贪欲,可以辞官归家。”

这时,中散大夫慕容契站起,直言道:“人心易变,但王法恒定,以善变之心应对不变的法律,我难以胜任,我愿辞职。”

孝文帝马上改口:“慕容契既明白人心会变,那必知贪婪之可憎,何必辞职!”

国家反腐不易,因人的欲望难消,欲念不除,反腐难成。然而,欲望也是推动社会发展的力量。

若灭人欲,也会熄灭人类积极向上的热情,这正是腐败难除的根本原因。法律与道德建设的作用不容小觑。

冯太后处决了一批贪官,并撤换了上千个只抓小错、放过大贪的侯官。北魏侯官兼具现今国家安全局和检察院的职能。为配合祖母肃贪,拓跋宏亲自查办舅父李洪之,令其自尽。各地主官有四十多人被斩首。经冯太后和孝文帝大力肃贪,北魏官场贪腐有所改善。肃贪不是目的,而是为了组建廉洁政府来更好地治理国家,北魏政府准备推行均田制。

诈作赵郡鹿

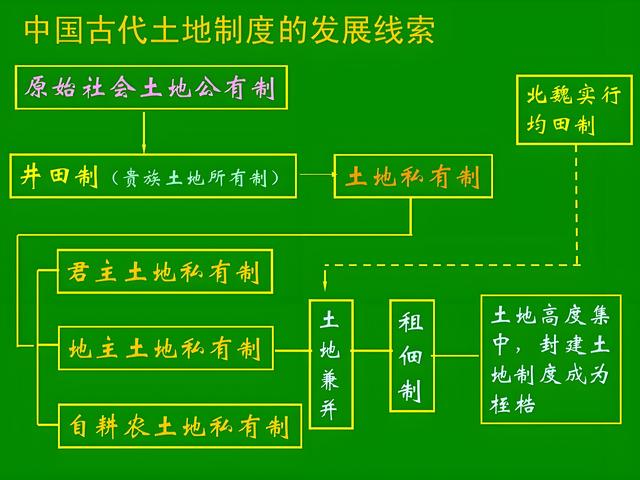

诈作赵郡鹿关于土地所有权的讨论,长久以来都是国人关注的焦点。从古代的井田制到现代的土地集体所有及承包经营权流转,这一话题始终引发广泛争议。

有人认为土地应归国家所有,也有人主张私有化。这种争论不仅影响政策走向,甚至关系到社会稳定与发展。“民以食为天”,土地作为粮食生产的根基,其重要性不言而喻。

即便有人声称自己只吃肉,但别忘了,饲养动物同样需要土地资源。政府制定土地政策时通常会考虑三个目标:保障粮食安全、促进经济增长和增加财政收入。

随着市场经济的发展,国家逐渐减少对农业税的依赖,更加注重粮食供应。在商品经济尚不发达的时代,土地政策更是重中之重。比如北魏时期的均田制改革,虽然当时具备一定特殊条件,但也为后世提供了宝贵经验。相比之下,江南地区的土地开发则是在东晋和刘宋时期逐步实现的。

刘宋时期土地归私人所有,建国初期禁止“封锢山泽”,但到了孝武帝刘骏统治时,政策完全放开,土地可以自由买卖。随着江南地区的繁荣发展,传统的经济中心慢慢向南方转移,在南北朝时代,南方的经济比北方更发达。

土地是国有好还是私有好?商鞅变法给出了答案,“废井田,开阡陌”,实际上就是取消土地国有制。对土地极度渴望的人们让秦国在战国七雄中崛起并最终统一中国。

不过,当土地无法扩张时,一个土地私有的国家会遇到很大困难。秦末、两汉末以及南朝末年都出现这种情况,人口增长迅速,土地兼并严重,许多人没有饭吃,除非发动战争去侵略其他国家。中国的地理环境使得难以向外扩张,北边有草原和森林,南边有亚热带林地,东边是大海,西边有高原和沙漠,内部问题只能通过动乱来解决。

古代和现代的道理相似。当今世界粮食问题不紧张,很大程度上是因为新大陆的发现。美国社会相对稳定,主要是因为它是新大陆,与文明关系不大。如果几百年后美国人口达到十五亿,美国人可能也无法过上悠闲的生活。所以我们不应批评西欧人口负增长,也不应指责中国的计划生育政策,在机器大生产的时代,人口越少越好。

北魏帝国也面临这样的局面,向外扩张被地理环境限制,只能从内部寻求解决办法。复古公有制的“井田”是不可能的,没人愿意成为王莽。西晋的“占田制”是否能恢复呢?“占田制”本质上是“限田”,与土地私有差别不大,如何阻止统治者兼并土地呢?

既要将土地控制在国家手中,又不能阻碍生产力的发展,北魏的政治家和经济学家们前所未有地制定了“均田制”。

均田制真的让中国农民实现了“耕者有其田”的理想吗?让我们看看这个制度的创立者。

提出均田制构想的是北魏时期的名门望族赵郡李氏的李安世,他是北魏重臣李孝伯的侄子。李安世年少成名,十一岁就被选为中书学生。据说在面试时,文成帝拓跋濬起初觉得他年纪太小,但李安世却在朝堂上对答如流,举止得体,成为最年轻的天子门生。

南朝萧齐的外交官刘缵非常欣赏李安世。这位来自南方的美男子与冯太后有过一段情缘。当时负责接待刘缵的正是李安世。南北朝的外交使节常常互相炫耀本国的成就,从军事、政治到文化经济无所不谈。

南朝自认为继承了晋朝的正统地位,在文化和经济方面较为发达,因此看不起北方。这让李安世感到不满。有一次,他陪同刘缵游览集市,刘缵发现魏国的金银珠宝价格低廉,便大肆购买,还说:“北方金玉如此便宜,想必产量很高吧!”

李安世巧妙回应道:“我们国家并不看重这些珍宝,所以它们和瓦砾一样廉价。皇上的德行感动天地,山川都愿意献出宝藏。”这番话让刘缵哑口无言。原本想夸耀南方文明的他,反而显得贪财。

后来刘缵对同事称赞李安世说:"没有这样的君子,怎会有这样的国家!" 由此可见李安世的智慧和才华。

萧齐时期的外交使节每次见到李安世,都会礼貌地称他为“典客”,就像我们今天称呼外国使节为“大使”一样。其实,“典客”这个职位最早出现在秦朝,负责处理外交事务,在周朝时称为“掌客”,到了汉武帝时期改名为“大鸿胪”,而在北魏则被称为“主客”。

然而,李安世对此称呼并不满意,质问道:“你们怎么可以用已经灭亡的秦国的官职来称呼我国呢?”

刘缵一时语塞,尴尬地笑了笑,试图挽回颜面,便问道:“那请问这个官职名称变过几次呢?”

李安世从容不迫地回答道:“在周朝时叫‘掌客’,秦朝时改为‘典客’,汉朝时又叫‘大鸿胪’,而我们国家现在称之为‘主客’。你们似乎对周文王和汉武帝不太尊敬,反而对已经灭亡的秦国特别热情啊。”

刘缵再次无言以对,抬头望向远方。这时,一位机智的外交官迅速转移话题,指着远处若隐若现的方山山脉问道:“这座山离燕然山有多远呢?”显然,没有人能准确回答这个问题。

李安世巧妙地回应道:“大概就像石头城到番禺的距离吧。”有趣的是,从山西大同到蒙古杭爱山的距离,确实与从南京到广州的距离差不多。

李安世出身于北方名门望族,深谙当时北中国的社会结构。当时的北方,村落的基本单位并不是现代意义上的村镇,而是“坞”。这些“坞”类似于中世纪欧洲的城堡,是一种小型防御性建筑。

东汉时期,中国形成了庄园经济体系。西晋末年的八王之乱后,随之而来的是大规模的民族迁徙,史称“五胡乱华”。许多北方的汉人选择南迁至江南地区,但也有许多人选择留在原地。他们联合同宗同族的人,在河流溪涧旁、地势险要之处修建堡垒,据险自守,以此躲避战乱,形成了大大小小的“坞堡”。

坞堡形成了中国北方独特的风景线,城市中却显得格外冷清,大多数人都聚居在坞堡内,因为这里可以耕种土地,而城内却没有这样的条件。

赵郡的李氏家族掌控着赵郡区域内的坞堡,他们的势力极为庞大。究竟有多大呢?有一群强盗四处作恶、无恶不作。一天,一个小喽啰在常山一带捡到了一只死鹿,满心欢喜地回到营地。强盗头子问:“这东西是从哪里弄来的?”

小喽啰随口答道:“是在赵郡那边得到的。”

强盗头子一听,吓得脸色大变,“你这个混账东西!赵郡的东西你也敢拿,赶紧给我送回去。”邻近的郡里因此流传出一句歌谣:“冒充赵郡鹿,胜过常山粟。”

赵郡李氏比《水浒传》里的祝家庄还要厉害得多,别说攻打,就连捡东西都不行。

北魏入主中原后,历朝历代都对各地的豪强大族另眼相看,承认他们的宗主权,让他们代替鲜卑人管理地方事务。胡汉统治者们相互勾结,农民的生活状况可想而知。一百多年间,中原地区的百姓要么在战乱中丧生,要么逃往江南,在异乡漂泊流浪。剩下的人大多依附于豪强地主的坞堡庄园,成为农奴。

北方长期战乱不断,百姓流离失所,中原地区一片萧条,有些地方千里不见人烟。一方面大片的土地成为无人认领的荒地,另一方面汉族豪强庇护了大量农民。

在北魏帝国停止对外征伐(如讨伐柔然和统一北方的战争)之后,发现多数劳动力被汉人豪强掌控。朝廷与豪族间的矛盾变得尖锐,一些豪强也卷入了各族百姓发起的农民起义。

当时北中国民族众多,鲜卑、汉、匈奴、羯、氐、羌、乌桓等,还有像吐京、屠各、敕勒、羯、丁零这样的小族,各个民族都渴望成为主导者。

各地起义不断涌现。从孝文帝登基后的十年里,就发生了十一次农民起义,差不多每年一次。

有一首在孝文帝时期民间传唱的乐府歌词:

“李波小妹字雍容,褰裳逐马如卷蓬。左射右射必叠双。妇女尚如此,男子安可逢!”

它描绘了北方女子英勇飒爽的形象。李波的小妹李雍容骑术精湛,箭法高超,能一箭双雕,最后那句话表明女子都如此厉害,男子更不用说了。强大的李氏家族是反抗北魏的一支力量,曾打败过北魏正规军。而平定他们的是同为豪强的李安世,他诱杀了三十多位义军将领,成功镇压了叛乱。

李安世意识到北魏帝国存在的问题,提出了“均田制”。他认为这一制度有三个目的:

一是缓和帝国与农民间的矛盾;二是化解朝廷与豪族间的冲突;三是增加政府的财政收入。

耕者有其田我们无需在经济议题上花费太多笔墨,因为这是经济学家们的专业领域。然而,“均田制”对北魏帝国的巨大影响以及它与现代社会的诸多相似之处值得我们略作探讨。

在北魏时期,国家拥有大量土地资源。随着十六国时代的结束,北魏崛起并逐步吞并其他政权,每征服一国,便获得其大片领土。

北魏立国之初,曾强制迁移中原地区的民众至六镇地区进行垦殖。这一区域大致位于阴山山脉南侧、长城北侧,从东边的承德延伸至西边的包头,绵延两千多里。迁徙者中既有普通百姓,也包括地方豪强。

根据《颜氏家训》中的描述,当时的情景是:“虽千载冠冕,不晓书记者,莫不耕田养马。”即便是那些世代显赫的门阀士族或书香门第出身的人,如果他们不懂得会计和算账,那么即便国家分配了土地、农具和耕牛,他们也必须亲自从事农业生产劳动。

回顾过去,我们也曾经历过上山下乡运动、劳动改造以及支援边疆建设兵团等类似的社会实践活动。

如今若要推行土地平均分配的改革政策,那些已经由私人掌控的土地该如何处置呢?是否应该将其没收后重新分配?或者建立农村公社制度?

冯太后与孝文帝并未展现出如同我们开国领袖那样的果敢决心。尽管宣称土地归国家所有,但当这些土地已经被个人占有并且正在耕种时,能否强行收回再行分配呢?就连以“杀富济贫”为旗号的李自成也不得不承认“许业主认耕”,即谁耕种这片土地就归谁所有。

北魏时期的土地改革在相对平和的环境下展开,首次确立了“还受”的准则。根据这一规定,当有人去世后,其名下的土地需归还给国家。这意味着受田者仅拥有土地的使用权,并不具备所有权。

不过,政策中也存在灵活之处。分配的土地被细分为“露田”、“桑田(或麻田)”以及“宅田”。其中,露田是必须归还国家的耕地;而桑田与宅田则无需归还,它们永久归属于使用者。桑田主要用于种植桑树,宅田则涵盖了房基地和菜地等用途。

北魏政府借助这项法律实现了对部分土地的有效掌控。李安世所倡导的土地分配理念为“力更均量”,即经营能力应与经营规模相匹配,能耕种多少就分配多少土地。

起初,人们普遍认为土地分配应当人人有份。北魏建国初期确实遵循了“计口授田”的原则,依据人口数量来分配土地。

然而,这样的做法难免让人联想到王莽时期的井田制。王莽因试图推行类似的土地改革而得罪了不少豪强地主。这些大地主们占有大量土地,要想将土地收回再重新分配给普通百姓,谈何容易?如果想要打击豪强、重新分配土地,却无法付诸实践,那么一切不过是空谈。

经营能力如何衡量?豪强大族拥有奴婢和耕牛,这些劳动力和生产资料都需要分配土地。让有钱人满意的方式就是按照财力分配土地,这就是所谓的经营能力。

计算下来,有些汉族豪强占有的土地仍然较多,这该怎么办?政策规定“多不退少补”。多余的土地可以保留,不足的部分则由国家补充。这里说的不足部分主要是针对鲜卑新贵族。甚至允许多余的土地进行自由买卖。

在人口密集的地方如果土地不够分配怎么办?政府鼓励人们迁移到地广人稀的地区,比如吐鲁番等地,这些地方还可以向国家借田使用。在人口稠密地区每人只能分到八十亩地,而在地广人稀的宽乡地区,有二十里的土地可供开垦。

当然这只是个比喻,当时的人口数量较少,迁移距离不会太远。

均田制体现了抑制土地兼并、照顾平民等意愿,例如一些原则如“先贫后富”、“照顾孤寡老人不收回土地”等。

均田制能够持续推行三百多年,在北齐、北周、隋、唐等朝代都得以延续,自然有其合理性。北魏时期国家面临人少地多的情况,需要分配土地但找不到足够的人口。

冯太后和孝文帝面临着与慕容宝的后燕、桓温的东晋相似的问题,大量农业人口被豪强地主荫附。

慕容宝通过搜检荫户、桓温推行土断来强行从豪强地主手中夺回人口,但效果不佳,前者导致亡国,后者使桓温失去了高门士族的支持而未能称帝。冯太后则聪明地采用李冲的建议,采取恩威并施的办法,让农民们自愿离开豪门地主的庄园和坞堡。

均田分配土地如同胡萝卜,那大棒则是三长制!三长制规定五家为邻,设邻长;五邻成里,里有里长;五里成党,党有党长。这和以前的小队长、队长等设置相似。它成功瓦解了封闭的坞堡,废除了“宗主督护”制。

汉人豪强如荥阳郑氏郑羲、渤海高氏高祜对此不满。郑羲在朝堂上恐吓冯太后说:“事情失败后,会证明我说的没错。”傅思益也附和说改变九品差调会引起动乱。但鲜卑大臣拓跋丕自信地说三长制利大于弊,他背后是强大的鲜卑军队。

均田制与三长制效果显著,人们离开坞堡领地成为编户农民。北魏经济快速发展,十年达到繁荣。冯太后开启繁荣局面,她晚年游方山时,感叹山川之美,表示死后不想葬于先帝陵寝,这或许是因为她对毒死拓跋弘一事心有余悸,在此之前,北魏君主皇后都葬在盛乐金陵。

北魏太和十四年(公元490年)九月,冯太后不幸离世,享年四十九岁。孝文帝依照她的遗愿,将她安葬在方山永固陵。唐代诗人温庭筠曾到访冯太后墓,触景生情写下诗篇,表达对这位聪慧且富有谋略的女性统治者的追思。

云中遥望见方山,永固陵中藏玉颜。

昔日红颜化尘土,荒冢仍在翠微间。

春来岩边花绽蕊,秋去祠前草色斑。

欲寻香魂何处觅?残碑寂寥水潺湲。

——唐·温庭筠《题元魏冯太后永固陵》

冯太后长眠于山西平城之地,孝文帝拓跋宏继承其志向,脱下胡服换上汉装,率领数十万大军在绵绵细雨中从塞外南下中原。

“知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。”

鲜卑族出身的年轻天子孝文帝拓跋宏骑马远眺烟雨迷蒙中的古都洛阳,口中反复诵读着《诗经·黍离》里的诗句。

在那雨幕之中,他的身影显得格外孤单落寞,谁能真正理解他的内心呢?又有谁愿意与他并肩同行呢?