祭祀,是任何一个民族都不曾缺少的心理体验。中国古代社会里无论是自然崇拜还是祖先崇拜,都在民族宗教观念中占据着举足轻重的地位。在规范不同社会等级行为的礼制活动中,祭祀活动一直就被视为极其重要的礼仪。而应祭祀行为需要产生的郊庙歌辞也必然会具备自己独有的文体、文学特征。

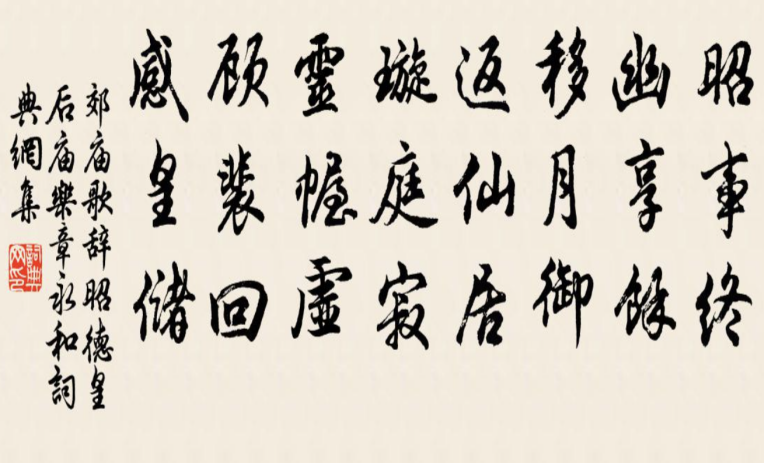

自《诗经》“雅”、“颂”祭祀诗歌及《楚辞·九歌》以来,汉魏六朝郊庙歌辞的创作,一直就于某种程度上继承与发展着两部经典的内质与文风。郊庙歌辞不仅成为了祭祀文化研究的重要文献资料,更是作为特定体裁、特定风格的文学作品出现在人们眼前。

每个朝代的统治者都非常重视对神灵和大地的崇拜,也非常重视对祖先的崇拜。除了著名的文人、官员,甚至统治者自己都会参与郊庙歌辞的编撰。郊庙歌辞的文化意义往往延伸到现实政治中,渗透到帝国政治对礼乐文明、道德、宗法制度的倡导和维护中,在整个国家的政治秩序中占有重要地位。

一、萌芽于祭祀的郊庙歌辞《左传·成公十三年》记载:“国之大事,在祀与戎。”

早在中国的春秋战国时代,祭祀活动就已从原始蒙昧期的群体性宗教膜拜转变成了为君主统治、国家机器服务的礼乐文化板块,它所具有的意义丝毫不亚于封建国家极力推崇与壮大的军事活动。

原始宗教由氏族、部落的图腾崇拜慢慢发展为一个宗族、一个国家面对神灵、先祖时所举行的祭祀仪式。它由最初先民向上天、祖先祈求庇佑、福祉的单纯期冀逐渐转变成了人们所奉行的特定的礼乐行为。而隐于其间的宗法、道德、伦理制度也随着祭祀活动的展开深度渗入到新的社会秩序的构建中。

在这个渐趋变化的过程里,为宗教仪式服务的文学艺术等也萌生、发展起来,比如辉煌宏大的祭祀乐舞、描绘祭祀场面的各种图画,以及用于吟咏歌颂的郊庙歌辞。

在宗教仪式里,“蒙昧人和原始人用舞蹈作为宗教的愉快和悲伤、热情和暴怒的表现,甚至作为魔法和宗教的手段。”参与祭祀的人们戴着巨幅面具,迈着跳跃的舞步,或模仿神鬼的降临,或向神灵表达内心的畏惧与崇敬。他们竭力营造喧闹狂热的场面,并祈求神灵能获得愉悦。先民们认定,要实现“人神交通”就必须依靠作为媒介的巫祭歌舞。

《尚书·伊训》记载:“做于有位,恒舞于宫,酣歌于室,时谓巫风。”

在宗教祭祀方面,周人宣扬“以德配天”,将灭殷建国的辉煌功绩归因于先公、先她具有了与天相配的“王者之德”。如此一来,周天子代替殷商秉持“大统”就能名正言顺,后世子孙也能遵照新典制奉祀先祖于宗庙,并用最庄重、最肃穆的仪式进行祭祀了。这时的祭祀除“歌舞娱神”外,开始频繁出现“文辞祀神”。

周人通过创作祭祀诗歌吟咏、颂扬祖先建立的不朽功业,并通过祭祀活动将歌辞里着意提出的伦理、道德观注入到全体社会成员的意识形态中。作于此时的《诗经》“雅”、“颂”祭祀诗就以四字雅言的形式,描绘出了宏大、肃穆的祭祀场面且力求深刻表现人们虔诚、恭敬的祀神态度。

透过诗篇着力描绘的祭祀礼仪,我们还能从打扫祭坛、清洁祭器、敬献酒曹、供奉牺牲等环节中挖掘到深蕴其间的极严明的宗法等级秩序。若要使政治秩序严谨、清明并切实传达出“不相夺伦”的宗法精神,那么借助于具备“孝”、“德”教化功能的祭祀仪式就必然成为统治者的不二选择。

西汉的祭祀活动前期,主要是高祖朝的庙祭,它是汉初统治者依照周、秦祭祀典制逐步恢复与确立国家宗教的礼乐过程,带有比较浓厚的民间祭祀色彩。汉初叔孙通曾奉高祖皇帝诏命“略定朝廷之仪”,他“因秦人而制宗庙乐。同一时期,唐山夫人作《房中祠乐》,即高祖时用于庙祭活动的《安世房中歌》。

《宋书·乐志》记载:“议者以《房中》哥后妃之德,所以风天下,正夫妇,宜改曰《安世》之名。”

祝官、灵巫纷纷用乐歌、舞蹈等形式吟唱、模仿神灵降至的场景,君主则面朝神坛,向降临人间的祖先神灵述职。他必须尤为恭敬地向先王呈报自己在治理国家时所取得的功绩。庙祭歌辞表现出了汉初统治者向神灵祈告时那诚惶诚恐的恭敬态度。

神灵既然降临祭坛,享用了祭品、乐舞,那它们就必会接受君主的祈福。这时,周围会奏响“美神明既飨”的《休成》之乐。

祭坛之上皇帝则会虔诚地向上天祷告,最后君主在恢弘的乐歌声中一边向祖先神灵表明自己布施德政、恩泽百姓的治国态度,一边恭送神灵返回天界。至此庙祭仪式中君主祈告神灵的主体过程就全部结束了。

魏晋南北朝时期由于政权更替很频繁,所以新国君即位时,总需要向天下子民宣告自己执掌皇权的合法性。这是一个新政权建立后驱待完成的事情,也是新君秉持权力转换自己原有身份的时刻。若论及宫廷祭祀礼仪相对前朝的变化,魏晋时期主要集中在庙祭上,而南北朝时期的统治者则多在郊祀仪式上进行了改革。

魏、两晋时,宫廷祭祀仪式基本沿袭了前朝礼制中的相关规定:庙祭用明堂礼乐,郊祀采取四时祭形式。曹魏时,君主对前朝内容繁复,耗资巨大的庙祭仪式进行了简化。汉朝举行的名目繁多的诸如伏祭、耐祭、疆祭等祭礼此时已不见载于史书。曹魏虽建立了新朝,但战乱的频仍使朝政依旧不稳,这造成规整统一的礼乐制度始终难以确立。

南北朝时期的郊祀活动相对于魏晋时延续旧制的庙祭仪式,其改变比较明显。南朝的郊祀告天仪式十分讲究音乐配制的问题。南齐郊祀乐“尽以韶为名”,出现了明显的复古倾向。在南齐郊祀仪式上,每一个祭祀步骤都必须具备相应的郊庙乐。君主在祭祀过程中要按照礼制的规定与音乐的提示有条不紊地展开各个环节。

北朝的祭祀仪式则因民族习俗的差异而展现出了鲜明的特色。重视儒学的孝文帝继位后,依照汉朝宗庙典制对国家祭祀活动进行了一次比较彻底的改革。除了保留少部分鲜奥族传统祭祀习俗外,他以礼革俗,逐步确立起一套严整的宗庙祭礼。

《礼记·祭统》记载:“凡祭有四时:春祭曰福,夏祭曰帝,秋祭曰尝,冬季曰杰。”

孝文帝把帝祭、裕祭合二为一,以裕从帝,五年祭祀一次再与四时祭相配;此外,他制定了宗庙祭祀以“乐舞享神”的制度并设立专司祭祀的官员。可以说,由礼制所明确规定的祭祀仪式发展到北朝时期,开始被统治者掺入更多其它的元素,俗乐也慢慢参与到了祭祀的过程中。

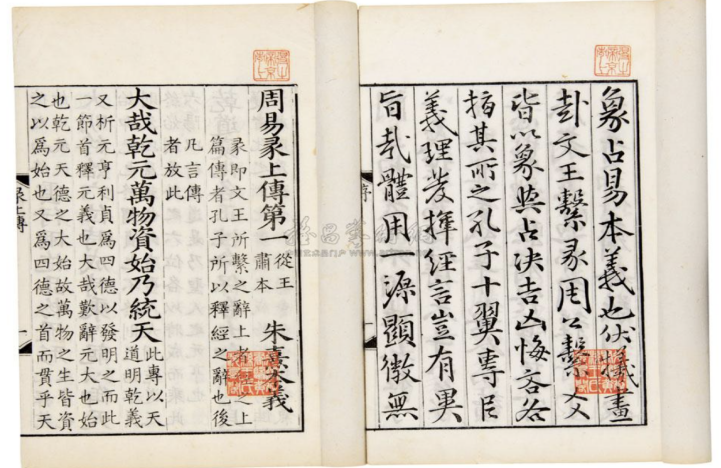

三、湮于天地、祠于圣贤、享于祖考《周易·观卦象辞》记载:“观天之神道,而四时不忒,圣人以神道设教,而天下服矣”。

圣人设教的目的在于让天下人服从。宗教祭祀既然是礼乐活动的重要组成部分,它必定服务于国家政治。当宗教信仰以礼制形式被周人逐步规范于伦理、道德的范畴中以后,“教便成了“上所施,下所效”的过程。

发展到汉朝,从属于宗教的祭祀活动,其目的、过程更是在原有基础上不断趋向于功利化。无论是祭祀仪式本身,还是履行仪式时所吟咏的郊庙歌辞,都从不同方面强调了“天赋人权”的神圣不可侵犯性。它们极力倡导“德孝”“忠贞”从“对思想意识的掌控”层面上服务于皇权政治。

魏晋南北朝是中国历史上政权不断变迭的特殊时期。颠沛流离、漂泊动荡的状态不仅使人的生存面临了危机,更使文化的承继与发展面临着巨大的压力。由于国家政权和国家意识已不再统一,各种思想便在阜权动荡的背景下渗透到社会人生的方方面面,这直接影响了此时的郊庙歌辞创作,使它相对于前朝具有了新的文学特征。

统治者在自上而下推行国策构建道德的过程中不断强制性地塞入儒学,以求让它最大限度地发挥“固本清源,归拢思想”的舆论导向作用;另一方面通过修明更加具体的仪式和制度,让儒家倡导的礼乐文化,直接迅速地渗入到代表君主意志及身份的郊庙祭祀行为里。这种特定、严格的思想指向性,使郊庙歌辞创作延续了“商周雅颂之体”的典雅、庄诊之美。

这时期的郊庙歌辞不再局限于描写昊天、上帝、祖考、神祗等崇高而抽象的神灵群体,而是用烘云托月的手法引入了诸如“金枝中树”“洞耀三光”“月御案节”“星驱扶轮”等极具想象色彩的奇幻意象。这使得祭祀歌辞趋向了精美、考究整体风格向灵巧、华丽慢慢转变。

政权变迭的频繁与思想意识的驳杂,使魏晋六朝郊庙歌辞的创作虽然努力继承着儒家礼乐所规范的“雅”的特征,但是动荡的政治背景、宽松的社会环境终究对宫廷应制文学的写作造成不小的影响。

郊庙歌辞创作不仅体现着统治者的意志并完全服务于皇权,更是在整个封建秩序的构建中占据着极重要的地位。除此以外,不同时期郊庙歌辞所是现出来的不同文学特点也从侧面反映出了不同朝代的政治情况、民众心理状态以及整个国家的精神追求。

汉魏六朝这一历史时期的郊庙歌辞作品无论从形式、内容还是礼乐内涵上都具有文学文化上的特殊意义。在中国古代文学的漫漫长河中,它应当具有举足轻重的地位,它在古代社会得以存在的深层价值,也应当被世人所发掘。

参考文献:[1]司马迁.《史记》.

[2]班固.《汉书》.

[3]魏征.《隋书·乐志》.

[4]魏收.《魏书·乐志》.