导语:疫情之下,许多异地的情侣貌似都快熬不下去了,许久未见的思念以及电话消息中说不清的误会,正消磨着异地恋的感情。其实我们回望历史,古人异地恋更是常态。同为异地,显然古人更加难熬。我们不妨看看古人是如何异地恋和解决异地困扰,让我们异地的路走得更长,更远。

李思雨《鹊桥仙》比起现代,古代的人们有百分之八十都在异地

李思雨《鹊桥仙》比起现代,古代的人们有百分之八十都在异地比起我们现在,古代的异地恋可以说是普遍多了,几乎可以说是十个人里面有八个经历过异地恋,古人的一生中有很多时间是在异地恋中。

许多人可能不太相信,但是从节日、诗词、人物传记中就能感受到,这句话一点也不假。

“迢迢牵牛星,皎皎银汉女”,这首汉朝的无名诗,描绘了一副牛郎织女的画面。七夕作为中华民族的情人节,牛郎织女的故事流传已久。其实我们不难发现,所谓的牛郎织女在故事中就是一对妥妥的异地恋。

牛郎织女

牛郎织女节日传说是民众生活的一种体现,为何我们的先人非要以牛郎织女这对异地恋情侣作为七夕的传说呢?我想答案自然是在古代,异地恋最能代表爱情,异地是许多情侣的常态,在七夕这一天,天各一方的两个人仰望天空,思念对方。

除了节日 ,诗词情书也十分常见,其实古代的情书大部分并不是用来表达爱慕的,更多的是一种表达思念另一半的存在。像《秦嘉与妻书》写道:“当赴远路,趋走风尘,欲誓相见,有所嘱托”。

与妻书

与妻书许多情书都是离别时留下的一封信,读来让人不禁潸然泪下。李清照面对新婚不久就要告别的丈夫赵明诚,写下《一剪梅》:“花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。”

总之,异地远不是我们当代的特产,疫情下的我们异地并没有古人那么频繁,古人都没放弃,我们为何不能坚持?

古代爱情见字如面,没有电话与视频,古人执笔话思念

古代爱情见字如面,没有电话与视频,古人执笔话思念多少疫情下的异地情侣,是靠着微信电话视频熬过来的,发达的通讯技术给异地恋情侣提供了许多交流的途径。而回望历史,我们的先人只能通过最原始的方法——书信,来道尽他们心中的思念之情。

如今的我们,还有多少人会写那一封纸质的情书,执笔写下一封信成了一种奢侈品。而在古代,书信是异地恋的一颗救命稻草,维系着那一份爱。

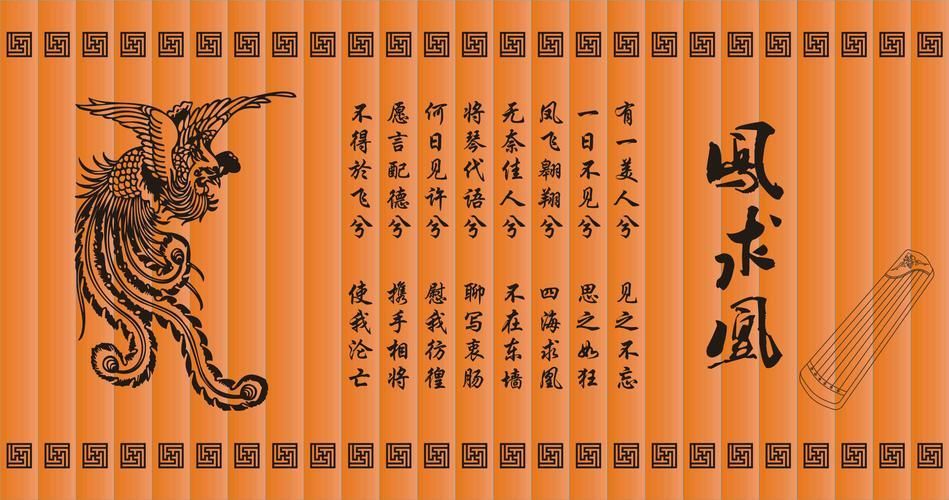

情书《凤求凰》

情书《凤求凰》书信可以是普通的内容,也可能是一首诗,一片词。北宋的李之仪写了一首《卜算子我住长江头》:“我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水。”字里行间,写满了异地的思君之情,长江头与长江尾,这异地之苦丝毫不减今人。

卜算子我住长江头

卜算子我住长江头又比如秦观写的《鹊桥仙》:“两情若是久长时,又岂在,朝朝暮暮。”一句诗词,道出了他对异地恋的看法,他乐观地觉得只要两个人爱情足够坚固,异地不算啥,所谓距离产生美也不是不行。

比起这些才子,平民老百姓的小情侣也许多饱受异地之苦,他们也许没有这么高的学识写出华丽的诗句但是也会有朴实的情书表达自己的思念:“何期小会幽欢,变作离情别绪。”

古代定情信物梳子

古代定情信物梳子而且就算不识字,他们也会寄上一封书信,比划着两个人之间的暗号,寄给对方一个信物来寄托心中的思念。古人无法见到爱人的样子,便以见字如面来缓解煎熬,而处于疫情下的今天,我们是否更该珍惜视频的机会?

时间与空间,古代异地恋更久更远本来许多异地恋的情侣、夫妻可能原本几天就可以见一次,亦或是一周见一次,最不济一个月、半年、一年。可是疫情的出现打乱了原本的约定,许多情侣一周变成了一个月,甚至是半年,原本半年、一年的被延长到了几年。

浓烈的爱意正被遥远的距离和看不到头的时间所消磨。见面被推迟绝对是令人沮丧的,但是古人的见面可能比我们还要更惨。

古代新婚

古代新婚古人的异地动不动就是南北相隔,阴阳相隔。司马相如与卓文君,一个在长安做官,一个在四川老家。李清照和赵明诚一个在北一个在南。也许看上去古人的异地距离还没有我们现在异国恋的远,但是在当时不便的交通下,和异国恋没啥区别。

比起异地时间,古人也远超今人。唐朝的薛平贵与王宝钏异地整整十六年,少的如司马相如和卓文君也异地整整五年。

古代爱情

古代爱情情侣夫妻异地那种生病无人照顾,复杂情绪无人安抚,孤身一人寂寞难耐难以排遣,以及钱财美色的诸多诱惑,在时间的长度上更加令人难受。

何况是在兵荒马乱的古代,离别一去可能就音讯全无,甚至都不知道另一半是否还安全在世,更别说嘘寒问暖了。

古人相爱

古人相爱回到我们今天,异地恋的情侣和夫妻,看完古人的异地恋,想必更能理解那句:熬过了异地恋,就一辈子在一起吧。熬过了异地恋,还有啥熬不过?

古人尚且都还熬得过,只要情比金坚,小小的疫情又怎么能打倒真心相爱的两个人?