天一阁位于浙江省宁波市海曙区,是中国现存历史最久的藏书楼,创建于明嘉靖四十五年(1566),占地面积2.6万平方米,是中国藏书文化的代表之作、中国现存最早的私家藏书楼、也是亚洲现有最古老的图书馆和世界最早的三大家族图书馆之一、中国十大名楼之一,距今已有430多年的历史。

天一阁东临宁波的“母亲湖”——月湖。月湖开凿于唐贞观年间,在宋元时期基本形成规模。月湖的湖面圆处似满月,狭处似眉月,其周边点缀着众多的历史遗迹和文化景点。

天一阁的西大门位于天一街10号,平面三开间,硬山式屋顶,五层马头墙,粉墙黛瓦。大门两侧雄踞一对清代石狮,门楼修建于清代道光年间,门厅外侧有国画大师潘天寿所书“南国书城”的匾额。大门两侧是著名书法家顾廷龙先生所书“天一遗形源长垂远,南雷深意藏久犹难”的对联;大门内侧张挂郭沫若1962年访问读书天一阁时所题写额联“好事流芳千古,良书播惠九州”,意为但凡为世人做好事当将流芳百世千载,乃至永远为后人所景仰和赞颂,只要是优秀典籍无论命运怎样坎坷,终会播撒中华大地造福华夏儿女。

内侧上廊悬挂黄底黑字的“天一阁”匾额。“天一”二字源于《易经注》中的“天一生水”,寓意藏书楼能够像水一样包容万物,同时也有防潮、防火的意义。此外,“天一”二字还寓意着“天一阁”创建人范钦希望自己的藏书能够像天上的星辰一样,永远闪耀着人类文化光辉的愿望。范钦根据儒家思想中的“天人合一”理念,将藏书楼命名为“天一阁”。

进入西大门,里面是鹅卵石铺成的庭院。庭院三面围以青砖花墙,南北方向设有八角洞门。庭院正中坐北朝南立有天一阁的创建者明代兵部右侍郎范钦的手持书籍、正襟危坐的铜像。雕塑背景为“溪山逸马图”,是民间老艺人的堆塑作品,八匹骏马嬉戏踢蹄,栩栩如生,充分表现中国传统绘画技巧。

范钦,(1506-1585年)字尧卿,一作安钦,号东明。明代著名藏书家,浙江鄞县(今浙江宁波鄞州区)人 。官至兵部右侍郎 ,酷爱典籍,为官多年,每至一地,广搜图书,因此他的藏书不仅数量多且极具特色。现存的范钦藏书中,最引人瞩目的是大量明代方志、政书、科举录、实录、诗文集等。

范钦铜像的右侧有一门额题有“春随人意”的八角洞门,进入内院。小院里植有两棵含笑树,幽静的小院,一泓池水,与月湖相通,蓄水备用。

穿过内院坐北朝南是东明草堂,重檐歇山顶二层建筑,面阔六间,成前范钦的藏书楼,得名于范钦别号,东明是范钦的号,又名“一吾庐”。东明草堂门前廊柱悬挂着清末民初“慈溪四才子”之一、回风堂主人冯幵题写的楹联“圆妙洞庭三百颗,高奇太上五千言”。全联表达了冯幵先生的书法以“王”为尊,道法以“老子”为尊的处世思想。

现在的东明草堂于1980年重建,内部陈设遵循儒家礼仪风范,整齐地摆放着数套清式红木靠椅、茶几,布局规整,格式典雅。堂内中堂屏风上挂有一幅《雨后林泉图》,为清代鄞县画家陈允升所画。图卷两边挂有“游范宅詧人间庋阁千夫悦口碑天一,怀儒家闻域外黉宫万国倾心拜仲尼”对联。

明间之上悬挂着栗底绿字正楷的“东明草堂”匾额,前后落款“范尧卿旧有藏书处曰东明草堂,以此额颜之。沈迈士,时年九十二。”前篆印“海曙楼”,后篆印“竹溪沈氏”、“迈士九十以后作”。堂中间是宽敞的大厅,隔后墙稍远处向前立着一块大木墙,墙前方是八仙桌、太师椅,另有4把椅子分左右两列排开。

草堂里陈列着一些明清时期的老家具。大厅两旁的廊道摆放着古色古香的书架,前面是书案,案上笔墨纸砚一应俱全。

东明草堂门厅墙上的精美山水砖雕。

东明草堂对面的南墙上有一幅巨大的砖雕《獬豸》。一只高约2米的獬豸踏着云彩,栩栩如生。四围连接着许多方框,框里面雕着“礼、义、孝、悌”的典故。

獬豸是中国古代传说中的神兽,体型大者如牛,小者如羊,龙角、牛嘴、狮身、鹰爪、马尾,似麒麟。它双目明亮有神,额上通常长一角,俗称“独角兽”,懂人言知人性,能辨是非曲直,识善恶忠奸,是正义的象征,是中国司法精神的象征物。

与东明草堂一墙之隔为范氏故居,是明代兵部侍郎范钦及后裔的居住之所,现存的建筑为清道光九年重建。故居门前抱联:“家酿满瓶书满架,山花如绣草如茵。”为范氏后人乾隆五十一年举人范永祺所书。

范氏故居原系范宅的东厅,后为范氏后裔居住之处,它坐北朝南,是一幢典型的浙东风格的两层民居。原是范氏家族的生活区域。

“一吾庐”为东明草堂的书房,上匾“一吾庐”,为范钦早年刻苦读书之地。三间堂屋的一侧布置成书房,一张书桌,几架书柜,书柜里堆满各种线装书。背景是一幅人物画,两边配有对联:“读万卷诗书,养十年豪气。”

厅内设计了一组范钦晚年给两房分家产的场景雕塑。正中的是晚年范钦,左侧是他的长子范大冲,右侧是他的二儿媳。雕塑展现了范家分家产的故事:范钦晚年准备分家产的时候,二儿子已去世,由二儿媳代表二房。范钦不希望自己辛苦搜集的藏书分散流失,便把家产分为两份,一份是万两白银,一份是所有藏书,并要求子孙后代也不能分书。

范氏故居前面的雕花门楼,是大门与二进房屋之间的过渡。门楼顶部飞檐翘角,增添了建筑的灵动之美。雕刻工艺极为精湛,运用浮雕、透雕等多种技法,在有限的空间内展现出丰富的层次和细腻的质感。

院里有一块造型精美的雕花柱础石。柱础石为石质,呈方形,表面刻有精美的牡丹花纹图案象征富贵。

门前立有两副旗杆夹和两根高大的旗杆,彰显出官衙气派。说明范家出过两位进士。范光文为清顺治六年(1649年)进士,是范家继范钦之后的第一位也是最后一位进士。柱子有八斗之高,寓意才高八斗。

门厅中间一间门头挂有“司马第”匾额。廊柱上有联:“夜雨闲吟左司马,时晴快仿右军书”。司马第为范钦的住所,是由范钦官职得名,藏有范钦官服复制品和范家世系表。

司马第是一座三开三进式的建筑,地基高出地面近一米,后座正厅又高于前座将近70厘米,包含着官宦人家“步步高升”的寓意。屋檐下的苏式彩画、镂空的花雕屏风,尚存几分当年的金碧辉煌。

庭院内有一组晒书塑像,生动地展现了古代晒书的场景。藏书一怕火二怕潮,书籍一旦潮湿,容易发霉滋生蛀虫,所以自古以来,就有每年六七月份晾晒书籍的传统。

司马第西侧,为六间砖木结构平房,前有廊和庭院,俗称“范氏余屋”。建筑坐北朝南,六间一弄,进深五椽,单檐硬山顶,是典型的宁波民居式建筑。2001年,被辟为“天一阁发展史陈列室”,记载着关于创建人范钦的介绍、范钦是如何收书、范氏后人及家谱以及天一阁重建资料等资料。

室内文字介绍明代文化环境。明代学术文化发达,出版业繁荣,藏书风气浓厚。范钦受此影响,且有自己独特的藏书理念。以经世之怀,创藏家之别格,遂开范氏一门数百年之藏书大业。接着,以一幅《范钦宦迹图》介绍范钦生平及其藏书条件。

南侧的院墙上装饰有精美的《九狮图》浮雕。《九狮图》中的狮子形态各异,有的张牙舞爪,有的憨态可掬,有的嬉戏玩耍,活灵活现地展现出狮子的不同姿态和神韵,仿佛具有生命一般。同时,与大象相互映衬,构成一幅生动有趣的画面,增强了整体的艺术感染力。

《九狮图》上端是三国故事堆塑《张松献图取西川》、《孔明收降姜维》、《宴桃园豪杰三结义》、《黄盖苦肉计》、《白门楼吕布殒命》、《曹阿瞒割须弃袍》、《刘玄德三顾茅庐》。

后院内还有精美的渔樵耕读、鹤鹿同春图浮雕。

院内有门通往北书库,小门的两侧镶嵌有花窗造型精美,具有江南传统建筑花窗的典型特征,为几何图案与传统吉祥的蝙蝠、金钱眼图案的组合,工艺上采用砖雕,线条流畅,细节精致。

北书库装饰山墙的马头墙,古雅美观。

北书库(也称新藏书楼)的整体建筑为两层斜坡屋顶,山墙最高点为9.42米,未超宝书楼的9.5米,避免阻断眺望空间,使新老建筑浑然一体。采用了传统的坡屋顶、封火墙、青砖、灰色本瓦等形式,与天一阁古建筑群风格一脉相承。

一楼古籍库房采用大通间,对应明代宝书楼的楼上大通间;二楼设计成前后三进库房,对应传统建筑院落前后三进格式。书库与书库之间、库房与辅助用房之间用幽深庭院和曲折回廊连接,院墙和回廊的设计意象传承了天一阁古建筑群的风格,使其成为古建筑群的自然延伸。

两座建筑之间有高墙围绕,还夹着一个甬道,将生活区与藏书区隔开。“这是范钦为了防范火灾波及藏书楼而作出的精心安排” 。

甬道的南端,穿过东侧的月亮门,便来到了天一阁。天一阁又名宝书楼,因阁楼二层悬挂着明隆庆年间宁波郡守王原相所书“宝书楼”匾而得名。中门两侧悬挂着清人阮元撰句、彭慰高书“承梅涧柳汀以后清节衣冠世泽永四明司马,比南雷东磵之奇图书泉石高楼仰百尺元龙” 的对联。廊柱两侧上悬挂着“人间庋阁足千古,天下藏书此一家”的对联。

天一阁的核心建筑为两层砖木结构的硬山顶重楼,是范钦在辞官归家后,随着藏书增多,于明嘉靖四十年至五十年(1561-1566)间兴建了天一阁藏书楼。其名源于范钦看到韦氏万卷楼失火后,想造一座防火避灾的藏书楼,他捡到吴道士龙虎山天一池记拓本,根据汉郑玄《易经注》中“天一生水,地六成之”,将藏书楼命名为“天一阁”,又将一楼辟为六间,二楼打通为一间,隐合“天一生水,地六成之”的说法,还在楼前修“天一池”引水入池,以达防火之效。

宁波天一阁主体建筑天一阁一层,孔子头像的背后悬挂的是八块木板,上面刻着黄宗羲的《天一阁藏书记》,两侧悬挂着“天章特奖图书富, 世泽长期子姓贤”的对联。

天一阁藏书楼的北侧是由山石堆砌而成“九狮一象”,寓意吉祥如意、福寿安康、守护辟邪

天一阁的园林以“福、禄、寿”作总体造型,“九狮一象”作为其中的重要组成部分,也蕴含着福寿安康的美好寓意,与中国传统文化中对福、寿的追求相契合,体现了古人对健康长寿、平安幸福的祈愿。

“九狮图”在传统文化中象征着长久与丰足,九只狮子形态各异、栩栩如生,寓意着幸福、吉祥、繁荣等美好愿景,表达了人们对美好生活的向往与追求。

墙边建有一座半山亭,名曰兰亭,两侧悬挂着“此地有崇山峻岭茂林修竹,其人读三坟五典八索九丘”的对联。

“九狮一象”山石堆砌的北侧便是尊经阁,始建于宋代,最初称为五经阁,后改名为尊经阁。其历经多次重建与易名,曾是明州州学、庆元府府学等的藏书楼。1935年,因宁波府学被拆掉,尊经阁移建于天一阁内。

尊经阁前的石狮子造型较为独特,它们不像常见的石狮子那般威风凛凛,而是显得较为憨厚、呆萌。其眼睛不像其他石狮子通过雕刻呈现出逼真的样子,而是像两根小柱子 。

尊经阁的为三重飞檐、重檐歇山顶建筑,气势磅礴,无比庄严宏伟。仍保持原来的建筑结构,体现了古代建筑的精湛工艺。

尊经阁一层的厅门两侧悬挂着“峥嵘一阁东南美,书卷长藏天地间”的对联,厅门上方正中悬挂着“尊经阁”的大匾。

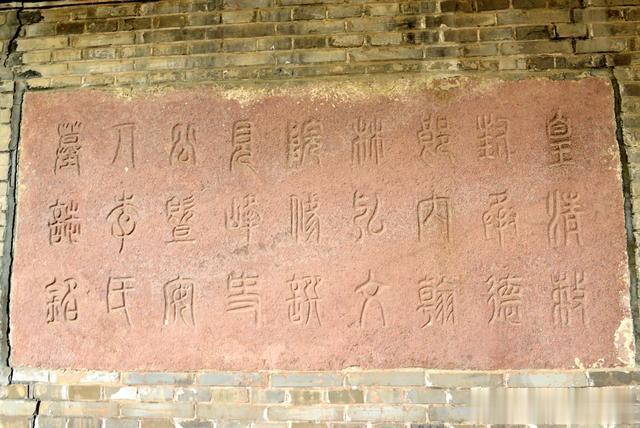

尊经阁围墙上镶嵌了一些碑刻。

现开放一楼大厅,设有孔子挂像和天一阁历史照片展,内藏御赐书籍和儒家经典。

从尊经阁下来,不远处便是千晋斋,由近现代学者马廉所建。马廉藏有晋砖千余块,将藏室称为千晋斋,后捐赠给天一阁,天一阁特开辟一室陈列,仍用原名。

千晋斋为三间平屋,有朱红色的海棠花图案槛窗,充满江南味道,是典型的浙江牌楼。

千晋斋收藏着众多历代名人与天一阁的相关资料。

天一阁具有深厚的文化传承精神,其藏书精神激励着后人,对浙东学派等学术流派的形成发展起到积极作用,同时通过举办各类活动发挥着社会教育功能,也带动了当地旅游业发展。

感谢您的关注与观看!

2020-11-03