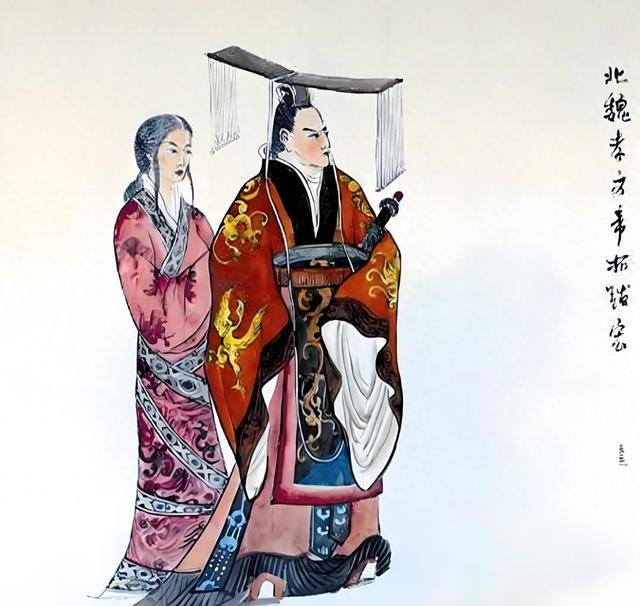

孝文帝堪称我们最为熟知的南北朝时期君主,这源于中学历史课本里讲述的一段珍贵的南北朝历史——“孝文汉化”。作为鲜卑族的一员,他却在后世眼中成为鲜卑族的争议人物,而被汉族视为民族英雄,更是中国历史上当之无愧的儒家君主典范。若将其置于世界历史长河中考量,他无疑是一位伟大的帝王。

孝文帝之所以能享有如此盛誉,是因为他以独特的方式终结了自己所属民族的传统,同时又促使汉民族进一步融合与发展。他用一种前所未有的方式向世人展示了文明冲突的最佳解决方案。“前无古人,后无来者”这一评价用来形容孝文帝再恰当不过。若想探寻历史上的匈奴、鲜卑、羯和氐等民族的去向,这位年轻的君主便是最好的解答者。

不幸的童年孝文帝虽生于帝王之家,却命运多舛。他本名拓跋宏,乃北魏献文帝拓跋弘之长子,其母李氏为汉人。当时北魏宫廷有一残酷习俗,“子贵母死”,即太子被立,生母便要被处死。

拓跋宏三岁就被立为太子,他的母亲也难逃此厄运。

两年之后,献文帝将皇位禅让给年幼的拓跋宏,自己做了太上皇。五岁的拓跋宏登上帝位。然而,五年后冯太后毒杀了献文帝,太上皇暴毙于“鹿野浮图”,十岁的拓跋宏就此成了孤儿。

同一时期,在南朝有个比他大四岁的小皇帝刘昱,而拓跋宏比刘昱早一年成为君主。

与刘昱的顽劣行径截然相反,拓跋宏自幼便流露出仁爱之心,天生就具备帝王之资。在他四岁那年,献文帝不幸身染重病,生了严重的脓疮,小拓跋宏毫不犹豫地亲自为父亲吮吸脓液。

御医和宫中的众人皆被这一幕深深震撼。若此事发生在成年人身上,或许会有人暗自怀疑其动机不纯、刻意讨好。然而,这一切出自一个四岁的孩童之手,大家除了由衷的赞美,再无其他言语可以表达内心的敬佩之情。

在登基大典那天,拓跋宏泪如雨下,悲痛之情难以言表。

献文帝见状询问他为何如此伤心,小皇帝哽咽着回答:“承继父业,心中满是哀伤。”

此言一出,满朝文武大臣无不瞠目结舌,不敢相信如此深刻的话语竟出自一个五岁孩童之口。

通过这两件小事,小皇帝赢得了宫廷内外众人的倾心,得到了大家的一致赞誉。

世间确有天赋异禀之人,拓跋宏堪称政治奇才。自幼勤奋好学,手不释卷,以不懈追求治国之道的决心向世人昭示,他注定会成为一位贤明之君,一位真正心系百姓的帝王。

这位年少君主成长于风云变幻的时代,南北对峙、文化碰撞。

北魏时期,汉族士族与鲜卑贵族之间的权力角逐从未停歇。文明冲突引发宫廷纷争,这一时期的宫廷斗争之激烈,在北魏立国以来可谓空前绝后。每当拓跋宏在政坛上有所动作,都意味着新的权谋正在酝酿,旧的阴谋即将落幕。

三岁被册立为太子,只因冯太后欲除掉拓跋宏生母李夫人,亲自抚养皇孙以杜绝生母干政的可能性。五岁即位,源于其父献文帝拓跋弘试图架空冯太后的权力,意图退居幕后操控朝政。十岁时更换摄政王,实则是冯太后毒杀亲生子献文帝,开始垂帘听政。直至二十四岁亲掌大权,方因冯太后辞世而得以施展抱负。

拓跋宏凭借睿智与聪慧,顺利穿越了人生中重重艰难险阻。最惊心动魄的时刻莫过于父皇被太后毒害之际。亲生父母皆遭冯太后杀害,在冯太后多疑的性格下,会继续栽培他,待日后向冯氏复仇吗?

冯太后意欲让他追随太上皇帝于九泉之下。深冬时节,平城北方寒气逼人,大地被冰雪覆盖。拓跋宏仅穿着单薄衣衫,被困在四面漏风的小屋里,已经三天没有进食了。

这位北魏年幼的君主蜷缩在屋子的一角,听着从遥远北方吹来的刺骨寒风,四肢冰冷,身体因寒冷而变得青紫,虚弱无力,生命垂危。

冯太后披着华贵的貂皮大氅,在温暖的炉火旁取暖,正在召开朝会,身边站着拓跋宏的二弟咸阳王拓跋禧。她向鲜卑、汉等各族大臣宣布了一个震惊四座的消息——废黜拓跋宏,改立拓跋禧为新君。

冯太后锐利的眼神扫过每一位大臣,她那优雅迷人的面容曾让不同种族的人们为之倾倒,无论是鲜卑族、汉族,还是匈奴族和高车族。

然而,她隐约感觉到这次朝会有些异样,尽管年幼的皇帝只有十岁,却已经在众多臣子心中占据了特殊的地位。

果然,重臣拓跋丕、穆泰、李冲几乎同时反对。拓跋丕身为拓跋宗室,曾随太武帝南征。他在平定乙浑之乱后飞黄腾达。

冯太后复出时,拓跋丕为主将,亲手斩杀乙浑。之后任尚书令。因有此大功,冯太后每次赏赐情人财物,也不忘拓跋丕。如给王睿建宅,也会给拓跋丕建一座。穆泰为开国功臣穆崇之孙,妻为章武长公主,是驸马都尉,鲜卑贵族的核心人物。

在李弈、王睿之后,李冲成了冯太后新的枕边知己与智囊,成为她第三位情人。这三人再加上军事主管源贺和冯太后,构成了北魏政治决策的核心力量。源贺驻守漠南边疆,不在朝中。

当五人中有三位反对废立提议时,该议案基本被否决。两位鲜卑领袖态度坚决,冯太后把希望的目光投向李冲,渴望用个人魅力扭转局势。一边是国家利益,另一边是情人颜面,李冲果断表态:“我愿为您效劳,但此事除外。”

冯太后淡然一笑,她从不轻易认输,更不会草率决定。既然已召来接班人拓跋禧,说明此事已有十足把握。她还有最后一招。

侍卫匆忙入内,在她耳边低语:“陛下还活着。”冯太后面色微变。那个从小娇生惯养的孩子,在如此寒冷之地三天未进食,竟奇迹般地活了下来,真是天意。

冯太后站起身,举止端庄威严,强压下心中的不满,平静地说:“既然大家认为他是个好皇帝,那就再给他一次机会吧。”

拓跋宏牢牢把握住这次难得的契机,紧紧抓住那一线希望,在不懈努力下,终于迎来了群鸟欢歌、百花争艳的明媚春天。

等待岁月流转,年复一年,漫长的守候。等待往往伴随着煎熬。没有煎熬,又怎会有喜悦?拓跋宏深谙这个古老的哲理,他从未对冯太后和弟弟拓跋禧有过半句怨怼之言。

拓跋宏生性豁达大度,从不因琐事苛责仆从。若侍从上膳时不小心将热汤溅到他的手上,或是饭菜中有小虫或杂物,他也只是一笑而过。

然而,当他发现冯太后的粥里竟有一只小蜥蜴时,却勃然大怒,下令将厨师捉拿问斩。冯太后却缓缓用匕首挑出蜥蜴,微微一笑,赦免了那人。

他自己饭食中有异物并不在意,却容不得冯太后膳食中出现一丝差错,由此可见他对冯太后的关切远胜于自身安危。

同一件事的不同处理方式,展现出他内心深处的城府与坚韧不拔的决心。拓跋宏吸取父亲的教训,对冯太后百依百顺,始终隐忍,直到她离世。

拓跋宏的一举一动都在严密监视之下。曾有宦官在冯太后面前诬陷他,冯太后震怒,命人杖责皇帝数十下。

拓跋宏默默承受,未作辩解,即便在冯太后去世后,也未追究那位恶毒的宦官。如果因此认为拓跋宏是个逆来顺受、老实厚道之人,那便大错特错了。

人们称颂拓跋宏仁孝宽厚,若因这些小事而报复,他便无法成为历史上著名的仁君。因为他历经太多阴谋与痛苦,不愿再让他人承受同样的折磨。

拓跋宏的孝顺与仁爱,渐渐赢得了冯太后那苛刻内心的认同。冯太后也转而真心对待这位皇帝。拓跋宏所用年号为太和。

到了太和七年,北魏宫廷再现“子贵母死”的悲剧,这成为立子杀母事件的最后一幕,而主导者依旧是冯太后。

当时,拓跋宏的妃子林氏诞下皇子拓跋恂,并被迅速册封为皇太子。

拓跋宏深知失去母亲的痛苦,不愿让这种惨剧在自己儿子身上重现,于是他诚恳地向冯太后请求废除这一残酷的祖制,但遭到冯太后的拒绝。

颇具讽刺意味的是,当初北魏开国君主拓跋珪设立此制度,本意是防范母后干预朝政,然而冯太后却借着这条规定巩固自己的权势。她虽未生育太子,却依然掌控着北魏的大局。

冯太后执意处死林氏,是因为她心思缜密,在思考如何确保冯家在自己百年之后仍能保持显赫地位。

冯太后的两位侄女入宫,冯太后之兄冯熙育有多女,皆貌美。先入宫的两侄女命运多舛。妹妹不幸病逝,姐姐大冯氏容貌出众,与拓跋宏初遇便情投意合,爱得炽热。然而她也难逃厄运,一场重病后,皮肤生出疹子。

冯太后为稳固拓跋宏的帝位,挑选侄女入宫,但又担心大冯氏的病传染给皇帝,便狠心将她送去出家。

正史未记载大冯氏名讳,野史称其为冯润,小字妙莲。这让我们为冯润的悲惨命运而哀伤,有情人难成眷属。但他们的故事并未就此结束,命运总充满变数。

冯家最小女冯清入宫,她无疑是幸运儿,不论皇帝是否钟情于她,她都注定成为皇后。冯太后安排好一切后离世,葬于方山永固陵,遵其遗愿,冯清被立为皇后。

24岁的拓跋宏开始亲政,正式执掌北魏帝国的大权。彼时的北魏正逐步走向繁荣昌盛。均田制与三长制得以顺利实施,国家掌控的户籍数量显著增加,开垦的土地范围日益扩大,财政收入不断攀升,国库财富日渐丰盈。

尽管国势一片向好,孝文帝却并不满足于此,他志在改写历史,缔造全新的辉煌,欲将北魏打造为一个真正伟大的帝国。

而在这一伟大变革的背后,有一个名字注定会被千古传颂,她就是花木兰。

花木兰红颜消逝,芳魂飘向何方?冯太后独自伫立于方山之侧,形单影只。而与此同时,另一位巾帼英雄花木兰正踏上归乡之旅,从塞外归来。

花木兰,在中国可谓家喻户晓的女英雄,那首脍炙人口的北朝乐府民歌《木兰辞》,生动地讲述着她女扮男装、代父出征的英勇事迹,展现出她的机智聪慧与质朴动人的非凡传奇。

唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,唯闻女叹息。

问女何所思?问女何所忆?女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

朝辞爷娘去,暮宿黄河边。不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头。不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑声啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。

将军百战死,壮士十年归。归来见天子,天子坐明堂。

策勋十二转,赏赐百千强。

可汗问所欲,“木兰不用尚书郎,愿借明驼千里足,送儿还故乡。”

爷娘闻女来,出郭相扶将。阿姊闻妹来,当户理红妆。

小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。

脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜贴花黄。

出门看伙伴,伙伴皆惊惶。同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌!

在中国,花木兰的故事可谓家喻户晓,几乎人人都能随口背出“木兰辞”中的经典语句。

尽管花木兰拒绝了皇帝的封赏,失去了在史书上留名的机会,但这反而引发了后人无尽的遐想与猜测,至今仍莫衷一是。

历史从不会遗忘那些为国为民的英雄,也不会忘记那些感人至深的故事,《木兰辞》就这样广为流传。然而,关于这首诗产生的年代,却众说纷纭。

即便是将它收录进《乐府诗集》的宋代学者郭茂倩,也只是提到该诗源自南朝陈代僧人智匠编纂的《古今乐录》,并且他在注释中写道:“《木兰》一曲,其来源已不可考。”

为何郭茂倩也无法确定《木兰辞》的具体创作时期呢?这或许是因为《古今乐录》这部古籍早已散佚,其中并未明确记载。而智匠和尚可能也并不清楚其确切年代。毕竟,在陈朝之前,北方有着众多王朝更迭,如隋、北周、北齐、西魏、东魏和北魏等,甚至可以追溯到东晋十六国时期。

《木兰辞》反映了当时的诸多政治军事和社会生活情况,这有助于推测其创作年代。诗中的不少情节似乎与冯太后执政时期的北魏帝国有着微妙的联系,反映出当时的政治变革和军事战略的调整。

例如,从“可汗”和“天子”这两个词在诗中的交替使用,我们可以推断花木兰生活在中原地区的鲜卑族建立的国家,再结合战争发生的地点、规模以及作战方式等细节,能够较为明确地判断出这个国家就是北魏。

“可汗”是鲜卑人对贵族的一种尊称,在柔然人那里则是皇帝的称谓。“可汗”和“天子”混用的现象只能出现在鲜卑族建立的国家里,并且是在北魏进行汉化改革之前。孝文帝推行严格的汉化政策,禁止使用鲜卑语而改用汉语,这种情况下两词混用的可能性极小。若说这首诗产生于北齐或北周时期,则缺乏长达十年之久的大规模讨伐柔然的战争背景。

关于木兰的姓氏,一直以来争议不断。因为《木兰辞》中仅提及“木兰”二字,并未提到“花”姓。木兰代替父亲参军时使用父亲的名字,军中的伙伴都称呼她为“木兰”,恢复女装后依旧叫“木兰”,这表明“木兰”很可能是她与父亲名字中共有的部分,即姓氏。因此,有人提出“木兰”可能是“慕容”的音讹。

既然连诗歌产生的时代都有如此多的疑问,那么关于主人公的姓名就更加难以确定了。我们不妨继续沿用大家熟悉的“花木兰”这一称呼。

尽管花木兰可能并非汉族,但她肯定是汉化了的少数民族。不然她不会擅长纺织与化妆,贴花黄这种装扮虽在北周流行,但在民间应早已传播。

花木兰是河南虞城人也有可能,但她的祖籍肯定不是河南。“昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。”这表明花木兰的家庭属于北魏的军户。

北魏采用世兵制,家族世代从军。其兵源分为鲜卑兵和非鲜卑兵两类。

鲜卑兵包括代北及漠南原鲜卑部落联盟成员,也就是平城和六镇的士兵。

非鲜卑兵来源多样,涵盖高车人、敕勒人、丁零人、氐羌人、柔然人,还有部分汉人。这些人大多是北魏统一北方或远征蒙古高原时俘获或投降的,他们被安置在各地军府,类似于如今的军区。

当时北魏的汉人多从事农业不参与战争,士兵都是从各地军府中征调,并非从普通百姓里挑选,而花木兰的父亲屡次出现在军书中,显然为军户。

根据《木兰辞》中的描述,“旦辞暮至”显然是一种文学创作手法,用来强调花木兰的英勇与迅速。实际上,即使马匹速度再快,也不可能在一天内完成从家乡到黑山(现今内蒙古呼和浩特市东南的杀虎山)的行军路程。

花木兰北渡黄河,前往平城加入大军,随后出塞抵达黑山,在那里遭遇了来自北方的胡骑(可能来自今蒙古国杭爱山一带的少数民族骑兵)。这条军事路线是当时北魏对抗柔然汗国时常用的路径。

通过这些历史线索,我们可以推测出木兰替父从军的具体时间大约是在公元470年左右,即北魏皇兴四年。这一年,柔然汗国的处罗可汗之子受罗部真可汗郁久闾予成率兵南下侵扰。面对这一威胁,北魏献文帝拓跋弘亲自率领大军反击,兵分两路展开大规模作战。

最终,北魏军队在女水河畔会师,一举击败柔然军队。在这场历时十九天的战役中,北魏骑兵长途奔袭六千余里,斩敌五万余人,俘虏万余人,取得了辉煌胜利。

这场战争不仅展示了北魏的强大军事实力,也成为了后世传颂的佳话。

为表彰战功,拓跋弘将女水改名为武川。北魏在此设立了武川镇,它与另外五个镇共同构成六镇体系,军队驻扎于此以抵御柔然的侵扰。在太尉源贺担任漠南统帅期间,花木兰展开了长达十年的军旅生活。

这十年恰逢冯太后推行改革之时。花木兰绝不会料到,她曾经战斗过的武川这座新兴城堡,日后孕育出了隋唐皇族,而她并肩作战的战友中就有宇文家族、独孤家族、杨坚家族以及李渊家族。

公元479年,柔然对北魏发动了最后一次大规模入侵,同年,刘宋大将萧道成建立了南朝齐国。由于北魏强大的军事压力,萧道成派遣使者前往柔然,双方约定联合进攻北魏。柔然伏古敦可汗率领十万骑兵进犯北魏,直至抵达塞上才撤退。

然而,面对柔然的挑衅,拓跋宏并未沿用帝国以往讨伐柔然的做法,而是选择按兵不动。这并非他不热衷于军事征服,而是因为他调整了战略方向。

北魏立国已逾百年,经济核心慢慢从游牧地带转向农耕区域,昔日冯太后推行的诸多改革举措,意在重振魏国农业。

此时,帝国的最大威胁不再是北方大漠,而是南方大地,军事重心随之由北向南转移。北魏与柔然汗国之间形成了事实上的停战默契,不再有大规模战争,北部边疆的军队逐渐回撤,花木兰也回到了故乡。

花木兰因军功赫赫,面对孝文帝给予的高官厚禄,她婉言谢绝,轻松回到家乡,与家人团聚,享受家庭之乐。

归乡后的花木兰未曾料到,她曾效力的北魏王朝即将面临翻天覆地的巨变。而她的昔日战友,从漠南奔赴平城,又自平城迁往洛阳,再从洛阳前往淮河一带,不断进行着一轮又一轮的南征之战。

悲平城北魏王朝不再执着于追逐牲畜与奴隶,军事行动的焦点转向了南方肥沃的农田。这种重视南方而轻视北方的战略调整,标志着这个帝国迈入了一个崭新的发展阶段。拓跋宏为北魏精心勾勒着未来的蓝图。对于未来,无论是个人还是整个国家、民族,都面临着必须做出的选择,这是一段充满挑战的历程。

当拓跋宏登上方山之巅时,他的目光中满是对魏都平城深深的眷恋。这座雄伟的国都,东边与太行山脉相连,西边则紧邻黄河,它俯瞰着广袤的中原地区,还能远眺蒙古高原,在这片土地上彰显着君主的无上权威,散发着磅礴的气势。

平城见证了北魏几十年的蓬勃发展,也承载着拓跋鲜卑族两百年的梦想。

从大鲜卑山到大泽,再从大泽到云中川,直至塞上,这一路走来,拓跋鲜卑人不知付出了多少艰辛与泪水。他们统一了北方大地,称霸草原,作为一位英明的君主,只要能够守护住大魏那辽阔的疆土,就算是对先祖有所交代了。

迎着塞北的寒风,拓跋宏轻声吟诵:

"悲平城,策马入云中。阴山长夜雪,古松常伴风。"

这是南朝琅琊王氏出身的王肃所作,描绘了平城严酷的自然环境。

王肃本是南朝显贵,因得罪齐武帝萧赜而北投魏国。

《悲平城》背后有个趣事:一日王肃在官署吟诗,孝文帝之弟彭城王拓跋勰听后大为赞赏,想请他再诵一遍,却误将“悲平城”说成了“悲彭城”。

王肃笑着纠正:"何来《悲彭城》?"

见拓跋勰面露尴尬,座中祖莹灵机一动:"《悲彭城》确实存在,只是王公未曾得闻。"

随即吟道:"悲彭城,楚歌四起。尸横石桥,血染睢水。"

拓跋勰大喜,私下对祖莹说:"若非你解围,我几乎被难住了。"

这则故事虽展现了才情,但也侧面印证了平城的恶劣条件。民谣云:

"纥干山上雀冻死,何不飞往乐土去?"

地处恒山以北的平城,交通不便,已不适合北魏的发展需求。

拓跋宏深知,王肃的诗作表面上是在抱怨平城的生活环境,实则暗含着那些自中原温润之地而来的汉人对游牧文化的本能抗拒。只要民族之分尚存,民族间的摩擦便难以避免,这些矛盾常常会演变成战争。若要消弭民族间的对立,将各民族融为一体无疑是个极佳的策略。

北魏这个庞大的帝国,主要由鲜卑族和汉族组成。那么,是让汉人接受鲜卑文化,还是反之呢?

面对这个问题,拓跋宏态度坚决。他无法再忍受帝国中那股粗俗的气息,在他的认知里,这种所谓的“文明”既落后又愚昧,充满了污秽。既然现状如此不堪,那就该向着先进迈进;既然风气污浊,就必须革新。哪怕前方困难重重,命运多舛。

然而,打破旧制才能建立新秩序。如果让鲜卑人汉化,他可能会被视为鲜卑民族的罪人,亲手葬送自己的民族。

细雨绵绵,拓跋宏漫步于中原古老的洛阳城,望着被烟雨笼罩着的西晋王朝残留的故宫基石,心中哀伤,泪流满面,口中不断吟诵《诗经·黍离》中的诗句,那诗句中蕴含着他内心深处的忧愁:“理解我的人知道我心怀忧虑,不理解我的人问我到底想要什么。”

自古以来,众多史学家对这段历史进行深入探讨,但真正理解孝文帝意图的人寥寥无几。孝文帝大力推行汉化举措,诸如着汉服、讲汉语,并决然将国都由平城迁至洛阳,这一系列动作使得底层鲜卑族人生活陷入困境,众多鲜卑民众被遗留在寒冷的漠南地区,这也为后来导致北魏覆灭的六镇起义埋下了祸根。

孝文帝的汉化改革成为众矢之的,有人对其推崇备至,有人为之扼腕,亦有人坚决反对。

彼时北魏国力强盛,真的有必要迁都吗?民族矛盾虽存,但有必要彻底汉化吗?北魏立国已近百年,是否有必要对帝国的一切进行变革呢?

孝文帝内心有着怎样的忧虑和追求呢?他担忧的是不同民族间的隔阂,渴望实现天下一统的繁荣局面。

文化差异使得各民族间难以平等交流,战争也就不可避免。从八王之乱起,匈奴、慕容鲜卑、羯、氐、羌等族曾在中原建立政权,然而民族间的战争却使这些国家迅速走向瓦解。

孝文帝汲取历史教训,意在将各个民族融合为一个整体,构建统一的国家,从而缔造世代和平的局面。

改革之路向来布满荆棘,让中原征服者融入被征服文化绝非易事。拓跋珪因此陷入癫狂,崔浩惨遭灭族,太武帝晚年暴毙。

面对残酷现实,孝文帝怀着悲悯之心和对帝国长治久安的远大抱负,孤独地在黑暗中前行。首要任务是改造鲜卑人的思想,全面汉化,将儒学置于佛学之上作为主要意识形态。

作为北魏最卓越的政治家,拓跋宏手段高明且坚韧。为表明接受冯太后遗业的决心,他亲政后给予太后最高礼遇。

拓跋宏为太后守丧五日滴水未进,形容枯槁。群臣苦劝无果,大臣杨椿直言:

"圣人之礼,哀而不伤。陛下若想垂范万世,国家又该如何?"

拓跋宏这才勉强喝了些稀粥。他深知上行下效的道理,所做的一切都是为了给臣民树立榜样。

尽管冯太后在遗嘱中要求简办丧事,但拓跋宏却将她的葬礼操办得极为盛大,并承诺遵循古制守孝三年,期间不沾酒肉、远离女色,严格遵守儒家礼教。

面对群臣劝其除去丧服的建议时,孝文帝竟在朝堂上痛哭失声。他说到做到,在守孝的三年里,坚决不饮酒吃肉,也不亲近女色,这种自律在中国历代帝王中实属罕见。

迁都成为了全面汉化的关键一步,北魏的都城即将从带有浓厚游牧文化色彩的平城迁至农耕文明繁荣的中原地区。孝文帝给出的理由是:平城位于边疆,气候寒冷,六月还可能下雪,风沙频繁。

若以汉化程度来划分,北魏朝廷可分为保守派、改革派和中间派。中间派代表于烈在迁都成功后曾表示:“对迁都感到高兴与留恋旧地的人数各占一半。”这反映出迁都前的巨大阻力。

迁都的想法过于突然,引起了保守派的强烈反对,大多数鲜卑贵族都不赞同迁都。人们都有眷恋故土的情感,更何况鲜卑人的畜牧业都在北方,他们怎会愿意前往河南。

汉人官员对此大为震惊,完全没有心理准备,以至于孝文帝都不敢公开提出迁都的主张。

然而,性格坚定的孝文帝不会因他人反对而改变自己的决定,于是他施展了一招“暗度陈仓”。

迁都洛阳

迁都洛阳公元493年(太和十七年),孝文帝颁布南征诏令。这一诏令在朝野引发轩然大波,自萧道成建立齐国后,南北朝已十年未有战事,仓促开战,胜负难料,朝中上下皆持反对态度。

拓跋宏依照旧俗召集大臣占卜,得“革”卦。他大喜过望,此次南征实为迁都推行汉化之举,这不正是变革吗?在他看来,此乃天意。于是他对众臣说:“汤武革命,顺天应人,此乃大吉之兆!”

群臣虽反对南征,却无人敢率先表态。

皇叔任城王拓跋澄从卦象中找出破绽,摇头晃脑地反驳道:“陛下继承大魏基业,占据中原。我朝乃正统,出兵讨伐不服之国,岂能与商汤、周武相提并论?”(那两位是以下犯上。)

拓跋宏面露不悦,训斥道:“卦辞言‘大人虎变’。大人物如猛虎啸林,锐意革新,何来不祥之说!”

拓跋澄当即回怼:“陛下龙威久存,今日怎又化作老虎了呢?”

孝文帝一时语塞,勃然大怒,耍起性子:“国家是我之国家,如何处置,我说了算!”

拓跋澄毫不退让:“国家固然是陛下的,但我身为臣子,明知国家面临危机,岂能缄口不言。”

拓跋宏被驳得哑口无言,愣坐在龙椅上许久。随后,他渐渐恢复平静,缓缓说道:“好,很好,各抒己见,各抒己见,无妨。”

廷议刚结束,拓跋宏就单独召见了任城王,遣散旁人后私下交谈:“任城王,我找你来是想再谈谈‘革卦’的事。在明堂上我表现得很严厉,不过是想吓唬那些大臣罢了。其实我不想发动南征战争,而是想借这个机会迁都。平城适合征战,却不利于文治。我想趁着南迁中原的机会推动汉化改革,你觉得如何?”

任城王一听不用打仗,很是高兴,“迁都是好事,陛下何必隐瞒呢。”

文帝却有些担忧,“北方百姓恋土,万一发生骚乱怎么办?”

任城王给皇帝鼓劲:“陛下不必担心,非常之事需要非凡之人来做。陛下圣明独断,那些反对的人又能怎样?”

孝文帝听后大为欣喜,拍手称赞道:“任城王,你真是我的张良啊!”

随着最反对战争的任城王态度转变,其他大臣也无话可说。

在一个阴雨连绵的深秋时节,北魏三十万大军沿着桑干河、滹沱河和汾河谷地艰难前行。吕梁山脉在如烟似雾的雨幕中若隐若现,湿冷的雨水浸透了将士们的铠甲,泥泞的道路让士兵们举步维艰。

日复一日,秋雨不停。经过近一个月的艰苦行军,在对恶劣天气的抱怨声中,魏军终于抵达洛阳。仅仅休整了几日,拓跋宏便下令继续南进。

乌云密布,风雨交加,拓跋宏身披战甲,手持马鞭翻身上马,他那冷峻的脸庞直面着迎面而来的雨滴,策马前行,命令大军出发。

文武百官齐刷刷地跪在马前,拦住了皇帝的坐骑,不停地叩首。

朝中众臣对这次毫无准备的南征本就心存不满,连续数月的秋雨已经让士兵们疲惫不堪、士气低落。

回想当年,战无不胜的太武大帝率领数十万铁骑在江淮地区损兵折将,一寸土地都没能占领,如今这支军队又如何能够作战,岂不是去送死?

拓跋宏的目光冰冷地凝视着雨雾,声音沉稳:“计划已定,大军即将出发,诸位还有什么要说的吗?”

李冲脸色铁青:“此次南征,天下人都不愿,只有陛下执意为之,臣不知陛下独自前行,要前往何处!臣等虽想报效国家却无法阻止陛下的南征之举,恳请陛下赐臣一死!”

孝文帝勃然大怒道:“朕正欲治理天下,统一四海,你们这些读书人,总是质疑重大决策,若再敢多言,难道朕的刑罚是摆设不成!”

汉人劝阻无果,鲜卑贵族们泪流满面苦苦哀求。

然而这一切都在孝文帝的预料之中,就像一场精心编排的戏剧,完全按照他的剧本进行。

拓跋宏面色稍缓,装出一副无可奈何的样子对众臣说:“这次兴师动众,声势浩大,几十万大军南下,若没有成果就半途而废,将来怎么向后人交代?岂不是要被天下人耻笑?”

大臣们跪在泥泞的地面上,雨水湿透了他们的衣衫和铠甲,他们脸色铁青,一言不发,固执地待在原地不动。

因为群臣不动,皇帝的马也无法前行,双方就这样僵持了很久。拓跋宏长叹一声:“罢了!朕世代居住在北方边陲,常常想着迁居中原。如果不再南征,那就把都城迁到这里吧,诸位王公觉得如何?同意迁都的站到左边,不同意的站到右边。”

那个被冯太后剥夺王爵、此次南征以求将功补过的南安王拓跋桢,一看机会来了,立刻见风使舵,第一个大声说道:“‘成就大事业的人不会与众人商量太多。’如今陛下放弃南征之计,迁都洛阳,这是臣等的愿望,也是百姓的福分。”

看到有人带头表态,其他大臣们也纷纷响应,立刻高呼万岁。虽然拓跋贵族们并不愿意迁往中原,但他们更害怕南征,所以竟然没有人敢提出反对意见,迁都的大事就这样戏剧性地确定了下来。

然而,迁都仅仅是个开始,更加艰难的事情还在后面等待着他们。

拓跋宏并未返回平城,他深知回去只会面对反对者的喧嚣,于是前往邺城暂避,委任李冲负责新都建设,让任城王拓跋澄回平城处理迁都事务。

拓跋澄不负所托,回到平城后,凭借其出色的口才,将那些惊愕的鲜卑贵族说得晕头转向,平城竟意外地平静下来。迁都洛阳后,塞北的柔然汗国不再构成威胁,而江南却成了心头大患。

就在孝文帝迁都那年,齐武帝萧赜驾崩,皇孙郁林王萧昭业继位。然而仅一年后,西昌侯萧鸾发动政变,废黜并杀害萧昭业自立为帝,南朝陷入混乱。

拓跋宏得知此事后欣喜若狂,不顾新都刚刚建立、百废待兴,亲率三十万大军南征。

魏军在南征过程中遭遇了南朝军队的顽强抵抗。一位儒将在这场战争中崭露锋芒,随着南朝再次改朝换代,江南迎来了四十多年的和平时期,他也因此成为南北朝最长寿的君主。