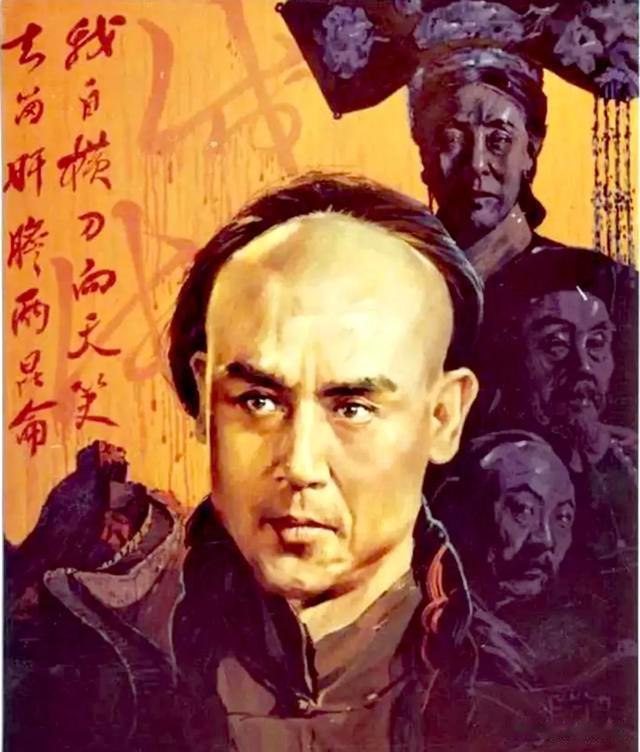

清末戊戌六君子之一谭嗣同临刑前写了一首绝命诗:望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。他本意是要骂眼前的太后慈禧的,却暗戳戳地骂上了1000多年前的东汉邓太后。

谭嗣同诗中“忍死须臾待杜根”一句,引用的是一个东汉时期的典故,涉及的人物是东汉的邓太后和郎中杜根。

汉和帝英年早逝后,一贯温良贤淑的邓太后强势登场,坐在前台的是出生只有100多天的汉殇帝邓隆,而邓太后一反常态高调临朝称制。

和通常意义上的太后垂帘听政不同,她和殇帝是并坐面向文武大臣的,殇帝不谙世事,决策的是真正主子邓太后。

和邓太后并坐220天后,仍然不谙世事的殇帝一命呜呼,所以谥号“殇帝”。

从礼法和年龄上来说,和帝的长子刘胜最适合继位,但是邓太后不同意,理由刘胜有厥疾——不知是什么病,大概是晕厥的毛病——不适合做皇帝。

因为和帝此前所有宫中生子全部亡故,儿子大都秘密养于民间。这时候邓太后便急抓抓地把这些儿子收回宫中,从中选择了小小的刘隆而舍弃了刘胜。

舆论通常认为,这是邓太后为了自己控制权力,不过她的声誉一直很好,没人和她计较这个,也没有人反对她。

刘隆死后,刘胜仍然没有机会。邓太后转而选择了和帝的哥哥刘庆的儿子刘祜,这就是汉安帝。

刘庆曾经是章帝的太子,原本应该做皇帝,还协助和帝扳倒了窦太后和窦宪一族,选他的儿子做皇帝,大臣们也没有什么意见。安帝这时候大约12-13岁的样子,邓太后继续临朝称制。

邓太后临朝称制,就是事实上的皇帝,她自称“朕”——这是秦始皇起只有皇帝才有称呼;

大臣们给她打报告时称她为“皇太后陛下”,“陛下”也只是皇帝独享的称号。

官方的正式文件中叫她“女君”。当然更重要的是,国事都由她说了算。

她临朝称制了16年,一直到死才休。她当政期间,做了很多大事。

比如军事上击败匈奴鲜卑海盗,开疆拓土国威远播。

比如文化科技上有蔡伦改进造纸术、张衡研制地动仪、许慎修订《说文解字》。

比如教育上开创了男女同校,等等等等……

但是,邓太后在历史上终究是个异类。

比如,和帝驾崩后为什么选择婴儿刘隆而放弃长子刘胜?而刘胜所谓的厥疾后来被大臣们认定并不是什么大不了的疾病。

比如,刘隆再崩时为什么舍近求远选择刘庆的儿子刘祜而再次舍弃刘胜?而这次的理由,不再是刘胜有厥疾,而是第一次没有选择他,怕他有怨恨。

再比如,这次更为严重,安帝慢慢长大,为什么一直不还政于君?太后临朝称制按说是迫不得已的无奈之举,皇帝年幼,太后扶上马送一程,等到皇帝长大,太后就得退居幕后,你邓太后怎么就一直不退呢?

如果说安帝10多岁还少不更事,可知和帝在不到14岁时已经乾纲独断一举扳倒窦氏一族,邓太后怎么就不能给安帝锻炼的机会呢?

特别严重的是,在邓太后临朝称制期间,陨石撞击地球,东汉遭遇了前所未有的长时间的地震、水灾、旱灾、蝗灾等等各类自然灾害,老百姓甚至出现了“人相食”的惨剧。

于是朝中的反对声风起云涌,认为皇权受命于天,灾异不断是上天对阴盛阳衰、女主强势的示警。

这时候就出现了,周章密谋废黜邓太后和安帝、拥立刘胜为帝,被邓太后察觉,周章自杀。

郎中杜根——谭嗣同绝命诗典故中的主角——联合同事、其他郎中,给邓太后打报告,请求他还政安帝,因为安帝已经长大了。这引得邓太后勃然大怒——和做皇后时的谦谦君子截然不同。

太后一发怒,后果很严重。她命人把杜根装在缣曩中乱棍打死。

缣曩是一种由丝绸缝制的袋子。东汉建政之初,渔阳太守彭宠造反,奴才子密杀彭宠夫妻归汉,事前强迫彭妻缝制缣曩,彭宠夫妻以为奴才谋财,哪知缣曩成了盛放和向刘秀呈送他们首级的工具。

杜根被装在缣曩中挨打,却没有打死,随后跑到湖北,躲在山中做了10多年的酒保。直等到邓太后死去、安帝执政后才出来做官。

杜根不死,一种说法是侥幸。

《后汉书》中说,行刑之人仰慕他的德行,也看不惯邓太后恋栈贪权的行径,所以下手不重,扔到乱葬岗后,邓太后不放心,还派人去查看,杜根装死三天,眼眶里都长了蛆,才被放过后逃脱。

装死三天,不是“忍死须臾”,需要强大的心理和体力。

另一种说法是计划。

《后汉纪》中说,杜根预知自己会被杖杀,提前和行刑之人打了招呼,也许花了钱,才被手下留情。

安帝28岁时,邓太后驾崩,朝政终于回到自己手中。安帝对邓太后控制他10多年非常不满,亲政后好好把她的娘家兄弟收拾了一番。

也就是说,邓太后虽然专横独断,但是最后是大汉和杜根的胜利。

谭嗣同的绝命诗,骂邓太后只是个借喻,目的是骂慈禧的,骂她女主当政、控制光绪、扼杀新政,就如同东汉的邓太后。

而他们这些变法者就如同杜根一样,他自己是死了,变法流血从他开始,他要以鲜血唤醒麻木沉睡的民众。

他的同仁们忍辱偷生,一定会熬到慈禧倒台、光绪亲政、变法成功的那一天的。

不幸的是,慈禧不但和邓太后一样以残忍手段对待变法者,而且也像邓太后一样控制朝政到死。

而不一样的是,她死之前,还不忘毒死光绪。他们的变法大计终被绞杀、没有成功。

杜根回来的时候,有人问他,普天下的人都敬重你,你随便投靠哪个人都会得到安置,何必亡命到湖北呢?

杜根说,他们当然会接纳我,但是我不愿给别人带来灾难,他知道邓太后不会放过他,也会殃及收留他的人。

这应该也是谭嗣同借杜根的故事以明志,他宁愿死也不远逃跑,也不愿连累他人。

谭嗣同为了变法,连死都不怕,为什么不直接痛骂祸国殃民的慈禧,却暗戳戳指桑骂槐地骂一个古人等太后呢?

因为他骨子里仍然是个文人,不是大刀王五,他写的是诗,不是匹夫的怒吼大喊。

而回过头来看邓太后。她非常喜欢和倚重、帮助父亲续写完成《汉书》的班昭,时常在宫中和班昭讨论政务。女子入朝做官也是邓太后的政绩。

但是她后来却把班昭和儿子从都城洛阳迁移到河南长垣。史学界一般认为这是邓太后对班昭的贬谪,其原因不明。

大概是因为班昭写了一本规范女子道德行为的《女诫》——这本书被认为是禁锢了后世世世代代的女性,里面的一些话对牝鸡司晨、专权揽政的邓太后也是暗戳戳的批评,引起了她的不快吧。

邓太后临朝称制16年,是真正的皇帝,保持了东汉朝局的稳定。但是在当时的皇权体制下,太后临朝称制的最大作用是培养一个合格的君主,而邓太后恰恰没有做到,她应该也是为了一己权力私欲吧。

但是综合而言,邓太后还是远胜于慈禧,慈禧所为,祸国殃民,罄竹难书。谭嗣同要骂慈禧,只是借邓太后的名罢了。

文中图片都来自网络。转载本文请注明出处。抄袭必究。