景德镇,不光绝大多数中国人都知道,甚至有许多外人都知道,毕竟瓷器的英文“china”与中国"CHINA”同音,产自景德镇的瓷器曾经是代表了整个中国。然而大家知道景德镇产瓷器,但却不一定知道景德镇瓷器的发祥地瑶里。笔者在2021年5月5日写了一篇《水墨画般的瑶里古镇》文章,介绍了景德镇陶瓷发祥地瑶里的概况与传说故事,今天笔者则是着重来写写瑶里古镇的人文景观。

江西、安徽两省交界之地的浮梁县瑶里镇,原名“窑里”,处鄱阳湖、千岛湖之间,是安徽的黄山、九华山,福建的武夷山,江西的庐山、三清山、龙虎山连线交点。远在唐代中叶瑶里就有生产陶瓷的手工作坊,到了明清时期,陶瓷生产中心转移至景德镇,但瑶里仍然是瓷釉及高岭土的重要产地,一直被认为是“景德镇陶瓷发祥地”,有“瓷之源”的美誉,也是国家重点风景名胜区、国家历史文化名镇。

作为曾经的景德镇制陶中心,瑶里古镇拥有多处古陶瓷遗迹,古镇现遗存古矿坑 127 条,古窑址67座、水碓 149 乘、古作坊 600处,在古镇的后山上还能非常容易捡拾到宋代的一些碎瓷片。在绕南的“栗树滩和“瑶旮旯”还保留了多座龙窑遗址和烧瓷作坊,老作坊的水碓子由水轮、碓杆和碓臼三部分组成,水轮嘎嘎地响着,石碓子有规律地发出“嘭嘭”声,不知疲倦捶打着碓臼中的瓷泥,也见证着瑶里瓷源的历史。

瑶河在群山之间逶迤而来,古镇夹在象山北狮山之间,瑶河如同一条飘带袅袅相伴。瑶里因生产瓷原料的瓷石和釉料,因此这里也就成为了景德镇地区的瓷原料的集散地,自然也吸引了无数的商贾,大大地促进了古镇的商业繁荣。古镇内还保存着较完整的一条全长1000多米的“明清商业街”,古街分为上街头、中街头、下街头3段。古商业街用大块的青石铺设成可以让独轮车行走的车道,车道两侧是用鹅卵石铺砌的步道,街道两侧是数百幢鳞次栉比的商铺。在鼎盛的明清时期,瑶里有六街四十八弄,民居 400 多间,居民过万人,称得上商业重镇了。

瑶里古代属于皖南徽州地域,因此这里的建筑也基本上是徽派风格,白墙灰瓦,马头墙,在青灰色的天空下如同一幅幅水墨画。在古镇主要的水上运输通道——瑶河的两岸,几百幢明清古建筑依山傍水,错落有致,4座老桥和2座木桥连接着两岸的居民。

在瑶里众多的古建筑中,除了大量的民居之外,还有许多代表宗族文化的宗祠。明清时期,瑶里有程、吴、刘、李“四大家族”,他们曾建有宗祠7座、支祠30 多座,在这些大大小小的宗祠中,比较有代表性的当属程氏宗祠和吴氏祠堂宏毅祠。

始建于明代中叶的程氏宗祠,清道光年间(1821-1850)重建,后续又有多次修缮。这是一座典型的徽派建筑,正门为四柱三开间五花石牌楼样式。门楼以砖烧仿木斗拱出挑,大门砖雕十分精美,青石门匾刻“惇睦”二字,取意“惇厚诚实,相敬和睦”。祠堂内为大三进,宽 12米,进深33 米总面积 400 平方米。祠堂内的枋板雕刻有精美麒麟、龙凤等祥兽图案,中间是鲤鱼化龙,寄寓子孙后代能人才辈出。祠堂院内有1座“万年台”戏台,梁架上有精致戏曲木雕。戏台两边廊是观众席,对面是拜殿,瑶里程氏崇拜隋唐时期的程咬金,因此他们把程咬金作为自己的祖先祭祀。

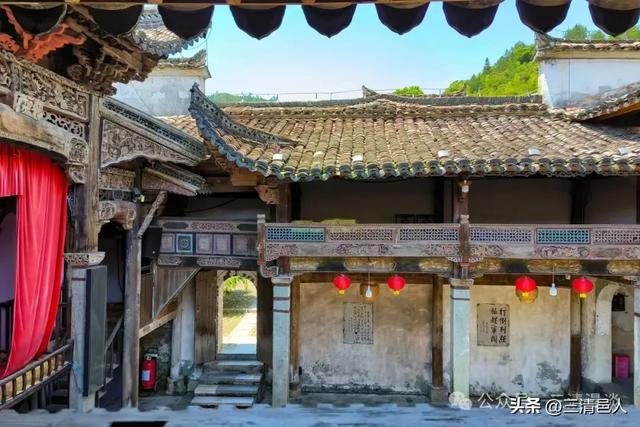

规格略低于宗祠的吴家祠堂宏毅祠是吴氏宗祠的分祠,相传是吴家子孙吴宏毅兄弟建造,位于瑶里古镇的老屋上村。分祠为既仿徽派又具浮梁特点的风格建筑,建于康熙、雍正时期,于1978年进行了修缮和维护。宏毅祠为坐东朝西走向,前临瑶河,后靠青山,建筑面积约为1200平方米,内部为三堂两天井结构,厅堂中矗立着10多根粗壮的柱子,为木构穿斗式建筑。1937年的11月份和1938年的2月份陈毅元帅在瑶里进行新四军改编期间,将活跃在皖浙赣红军游击队全部集中到宏毅祠进行改编,当时宏毅祠作为兵站,现为民俗展览馆。

除了几座有代表性的宗祠外,游览瑶里的朋友也喜欢到“狮冈览胜”’老宅一览。这是一座欧洲巴洛克风格与徽派风格相结合的独特的民居建筑,屋主人吴佣舟原是茶商,曾出国留洋。最有意思的也是这座建筑最具特色的是建筑立面,西式的小方角窗、弧形阳台及穹顶等,再搭配饰以中式的双狮戏球、麒麟对舞等泥塑造型,中西结合别有异趣。

千年的瑶里古镇沉淀了十分丰富的民俗文化,如舞龙灯、水龙祭祀、瑶河禁渔等。在每年的农历正月初一到十五,这里几乎每个村落都有自己的龙灯队伍,其中最有特色的是以青狮、白象配对,扎成纸灯对舞。其他还有花马灯、炭篓灯、禾杆香龙灯等。此外,瑶里古镇还会在每年的农历六月十三日举行隆重的“水龙”祭祀活动,“水龙”是一种古代的灭火工具,他们以此形式来表示对火的敬畏及防火的重要。另外瑶里人自古有禁渔的传统,传说瑶里最早的先民姓余,“余”与“鱼”相通,因此余姓不吃鱼,这个传统也就一直延续下来,而在清澈的溪水中嘻戏的红鲤鱼也成为瑶里一道风景。