1928年2月的一天清晨,天刚蒙蒙亮,风景秀丽的井冈山被一层洁白的薄雾覆盖。

作为井冈山革命根据地的开创者,毛主席像往常一样早早起床,简单收拾一番后便带着几名卫士踏上了蜿蜒曲折的山路。

自从去年10月,他带领秋收起义部队来到井冈山地区之后,这个习惯便一直保留了下来。

就当一行人巡视完成,确认根据地周边的戒备情况没有问题、准备折返的时候,天空已经大亮,雾气也已消散,视线变得愈发清晰起来。

抬眼望去,大气磅礴的景色令人心旷神怡,众人无不感叹大自然的鬼斧神工。

可就在这个时候,远处却突然传来一声清脆的枪响。

那声音在山谷中回荡着,每个人都听得真切。

而毛主席也当即脸色一变:“不好,我们赶紧回去看看”。

毕竟清晨时分,战士们需要巡逻、换岗、帮乡亲们干些杂活,根本没有时间安排打靶活动。

而且只有一声枪响,也不可能是反动派的部队摸上来。

所以,毛主席敏锐地意识到,出事了!

果不其然,等到一行人赶回部队驻扎的村子时,巷子里早已人满为患。

看他们有的神情紧张、有的左右奔走,更有甚者还叫嚣道:“一命抵一命,千万别让他跑喽!”

紧接着,便有人附和道:“竟然冲着吕队长打黑枪,肯定是叛徒!”

毛主席也没有丝毫的犹豫,赶紧挤进人群中央,看到一人倒在血泊之中、已经停止了呼吸。

更令毛主席感到痛心的是,此人正是时任工农革命军教导队大队长的吕赤。

而在他的旁边,一名身穿红军军装的干部、此刻脸色惨白地蹲坐在那里。无论是慌张的神情、还是僵硬的动作,无不在诉说着他的手足无措。

很显眼,此人正是杀害吕赤的凶手!

见首长赶来,教导队的几名骨干连忙围了上来,声嘶力竭地要求凶手抵命。

面对着众人的群情激奋,毛主席紧蹙着眉头,沉吟片刻之后却摆了摆手呢喃道:“还是……留条活路为好”。

听到首长这样说,情绪激动的众人这才渐渐安静下来。

那么,此人究竟是谁?他为什么要枪杀吕赤呢?

事情的来龙去脉又是如何?为什么毛主席执意要留他一条性命呢?

想要了解其中不为人知的细节,还要从毛主席的一道命令、以及缴获来的一支勃朗宁手枪开始说起。

1927年底,也就是秋收起义部队抵达井冈山后不久,毛主席就发现了队伍中一个十分严重的问题。

战士们大多都是农家子弟、苦出身,小时候压根没读过什么书,无论文化素质还是军事素养都比较落后。

为了培养一批能够委以重任的军事骨干,毛主席下达了一项命令:成立工农革命军教导队,对战士们进行军事训练和政治教育。

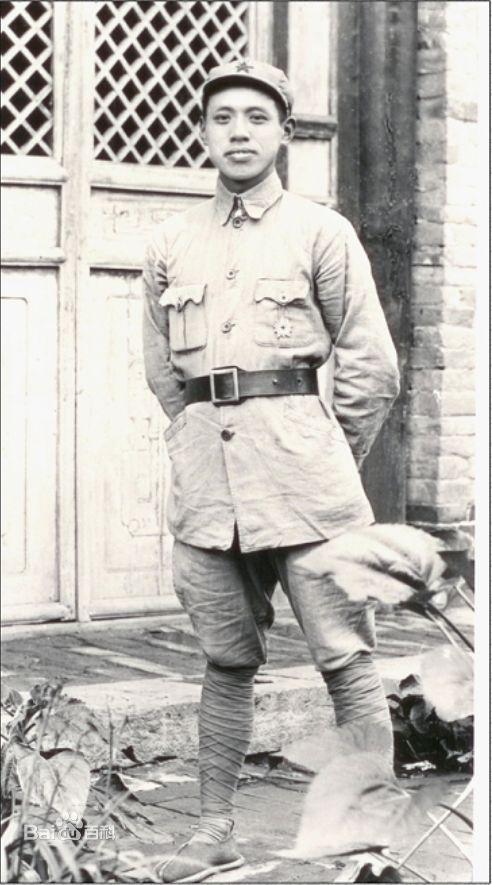

这支教导队由吕赤任队长,陈伯钧任副队长。

二人是四川老乡、黄埔军校的同学,而且都是最早跟随毛主席参加革命斗争的进步青年。

他们年纪相仿,待在一起总是有说不完的话,情谊十分深厚。

陈伯钧手中有一支勃朗宁手枪,那是秋收起义之后的一次战斗中,他从国民党反动派军官手中夺来的战利品。

刚缴获这支手枪时,陈伯钧兴奋极了。

整个枪身通体锃亮,在阳光下泛着冷冽的金属光泽。

毕竟在那个时候,战士们连笨重的步枪都分不到,有的甚至只能拿着长矛、大刀上阵杀敌,能够拥有这样一支手枪,可是无数人心中的梦想。

也正因如此,陈伯钧对这支枪爱不释手,每天都要拿出来把玩一番。

然而日子久了,他却发现了一个致命的问题。

虽然它是支好枪,却没办法击发,甚至连扳机都扣不动。

一天,陈伯钧像往常那样坐在村口的石凳上,拿着一块布子小心翼翼地擦拭着手枪。

就在这时,一个声音从背后传来。

“伯钧,又在擦你那宝贝枪?”

话语间夹杂着几丝戏谑,而从那熟悉的声音陈伯钧就能听出,来者正是好友吕赤,同时也是自己的顶头上司。

陈伯钧没有回头,而是紧握着那支勃朗宁手枪,指节因用力而发白。

作为队伍里最好的玩伴、朋友,他能想象吕赤此刻的表情:那双总是含着笑意的眼睛微微眯起,嘴角挂着若有若无的弧度。

自打他们相识以来,吕赤就喜欢这样打趣他。

见他低垂着脑袋没有反应,吕赤一个箭步跳到他的身旁,顺势坐在石凳上,伸手指了指他手中的枪:“这玩意儿得好好保养”。

闻听此言,陈伯钧赶紧用衣袖仔细擦拭着枪管。

其实他也能感觉到、枪身已经有些发涩,不像刚到手时那般顺滑。

吕赤见状,伸手便想将枪拿来看看,而陈伯钧却是下意识地躲了一下。

看他如此小心谨慎,吕赤笑出了声:“怎么,还怕我抢了你的宝贝不成?”

听到这话,陈伯钧耳根红了起来,显得有些窘迫,但还是嘴硬地说道:“不是……”

“就是感觉这枪有点儿不对劲”。

吕赤不由分说地拿过手枪,熟练地拆解开来。

他的动作很快,手指翻飞间,枪械的各个部件已经整齐地摆在地上。

陈伯钧看着吕赤的动作,心里泛起一丝羡慕。

吕赤总是这样,做什么都得心应手。

记得上个月他们一起学习电报,吕赤只用了三天就能熟练地收发报,而自己花了整整一周才勉强掌握。

“啧,你这枪……”吕赤皱起眉头,“枪管里有锈迹,撞针也有些磨损。伯钧,你是不是没上油?”

陈伯钧愣住了。

上油?他确实没想到这一点。

在老家时,他见过猎户用的土铳,从来都是随便擦擦就收起来。

“你啊”,吕赤摇摇头,“这么好的枪,不好好保养,还不如一根烧火棍。”

这句话像一根刺,扎在陈伯钧心里。

他想起小时候,父亲也常说类似的话。

那时他跟着父亲学打铁,总是掌握不好火候,父亲就会说:“你这手艺,还不如去烧火。”

“给我吧,我帮你修修”,吕赤说着,开始组装手枪。

他的动作依然很快,但这次陈伯钧注意到,他的手指有些发抖。

“你手怎么了?”陈伯钧关切地问道。

“没事,可能是昨晚值夜着凉了。”

吕赤满不在乎地说完,还不忘叮嘱道:“这枪你先别用了,等我修好再说。”

陈伯钧点点头,看着吕赤把手枪收进怀里。

那一刻,他忽然觉得心里空落落的,仿佛失去了什么重要的东西。

随着时间一天一天地过去,陈伯钧始终没有等到吕赤把枪修好。

终于,他等不及了,找到吕赤把枪要了回来。

当然,并非吕赤故意拖延时间,而是那个时候井冈山上条件有限,而那把手枪长时间没有保养、绣得厉害,一时半会儿根本弄不完。

在接下来的日子里,性格耿直的吕赤见到陈伯钧,仍然时不时地就拿"烧火棍"这件事打趣他。

有时是在训练场上,有时则是在饭桌上。

每到这个时候,周围的战友们就会跟着起哄,这让陈伯钧有些难为情。

但他还是极力地保持自然,也跟着众人笑起来,但是那强挤出的笑容里、总夹杂着一丝勉强。

一次晚饭时,一旁的吕赤再次笑着问道:“伯钧,你那烧火棍修好了没?”

若是往常,陈伯钧对于这番打趣必然一笑了之。

可这次,忙完一天训练的陈伯钧已经筋疲力竭,哪有心思开玩笑呢?

他久久不愿说话,但身旁众人的笑声显得格外刺耳。

突然间,他放下碗筷、深吸了一口气,严正地说道:“吕赤,能不能别老提这事了?”。

见他这种表现,吕赤也意识到总是拿这件事打趣不太好,立刻收起了笑容。

但毕竟两人友情深厚,吕赤还是嘟囔了一句:“你那烧火棍要是能打响,那才是奇怪了呢……”

虽然他的声音很小、很轻,但却刚好传到了陈伯钧的耳朵里。

此刻,陈伯钧只觉得太阳穴处突突直跳,一股无名火窜上心头。

沉默了须臾时间,他猛地站起来,歇斯底里地怒吼道:“那咱们就试试,我的手枪究竟能不能打响!”

由于当时天色已晚,两人便约定第二天清早到村头的巷子碰面。

当天夜里,陈伯钧特意给手枪重新上了一遍油,随后又将枪身擦了一遍,心中不断祈祷着一定要打响。

第二天清晨,两人如约而至。

没有说太多的话,陈伯钧便举起手枪、瞄准远方。

在那严寒的冬风中,他的手心却已经被汗水打湿。

犹豫了片刻,他长舒了一口气,猛地扣动了扳机。

然而结果却让他失望了,只听“咔哒”一声,仍是空膛。

此时,吕赤也摇了摇头。

陈伯钧的脸已经涨得通红,他清楚地记得,来这之前明明装了子弹,而且刚刚还特地检查了一番,怎么会是空膛?

难不成这枪真的如吕赤所说,只是中看不中用的“烧火棍”?

紧接着,陈伯钧取出弹夹,里面确实有一颗子弹。

他咬了咬牙,不服输地说道:“再试一下”。

随着他扣动扳机,"砰"的一声枪响直冲云霄,在宁静的清晨显得格外刺耳。

他成功了,这支枪的确能打响,并不是吕赤口中的“烧火棍”。

而当陈伯钧笑着看向吕赤,准备发泄心中激动的情绪时,眼前的一幕让他瞪大了眼睛。

只见对方的身体晃了一下,随即重重地倒在地上。

紧接着,殷红的鲜血如同流水般潺潺淌过脚下的土地。

“吕赤!”陈伯钧扔下手枪,扑到吕赤身边。

而吕赤张了张嘴、鲜血从嘴角溢出,同样不可置信地看着陈伯钧。

被陈伯钧视为至宝的那把勃朗宁手枪打响了,却打在了好友吕赤的胸膛。

“来人啊!救命!”

他声嘶力竭地喊着,声音在空旷的山谷上回荡。

突如其来的响声,很快吸引来众多的战士、村民。

其中,一些教导队的学员们更是气愤地要求陈伯钧血债血偿。

而向来处事果断的毛主席,在得知事情的来龙去脉之后,也犹豫了起来。

虽然吕赤因陈伯钧而死,但却是枪走火造成的意外。

在考虑了许久之后,毛主席终于长长地叹息道:“还是……留条活路为好”。

最终,经过组织上的慎重考虑,免去了陈伯钧工农革命军教导队副队长、以及兼任的党支部书记等职务,被调到红4军第31团1营1连担任连长,并给予了极大的处分。

而在之后长达20余年的革命斗争年代里,陈伯钧的英勇表现更是印证了毛主席此番决定是正确的。

抗战时期,陈伯钧任八路军120师359旅旅长,指挥了陈庄战斗、陕甘宁边区反“摩擦”斗争。

解放战争时期,他先后担任东北军政大学教育长、合江军区司令员、东北野战军第一兵团副司令员等重要职务,率部在热河、长春、沈阳、平津、衡宝、广西战役中立下了赫赫战功。

1955年,在新中国成立之后的首次授衔仪式上,陈伯钧被授予了开国上将军衔,并获得一级“八一勋章”、一级“独立自由勋章”、一级“解放勋章”。

毛主席曾给予他极高的评价:

“陈伯钧是红军队伍中少有的干才!”

短短一句话,充满了他对这位年轻将领的赏识与信任。

而陈伯钧在晚年接受采访时,也曾激动且悲痛地说道:“吕赤是我那时最好的朋友,我们很早就认识了,对于那次意外我很心痛……如果不是毛主席给我‘戴罪立功’的机会,我绝不会取得如今这样的成就”。

一个白发苍苍、为了国家在战场上拼杀一生的老将军,说出这样一番话,足以见得他对毛主席的感激,以及对吕赤之死的懊悔与悲怆。

1974年2月6日,陈伯钧因病在北京去世,享年64岁。