作者:戈基 编辑:夏鲁宁

此篇献给曾经在二十一军工作、战斗过的“巾帼英雄”

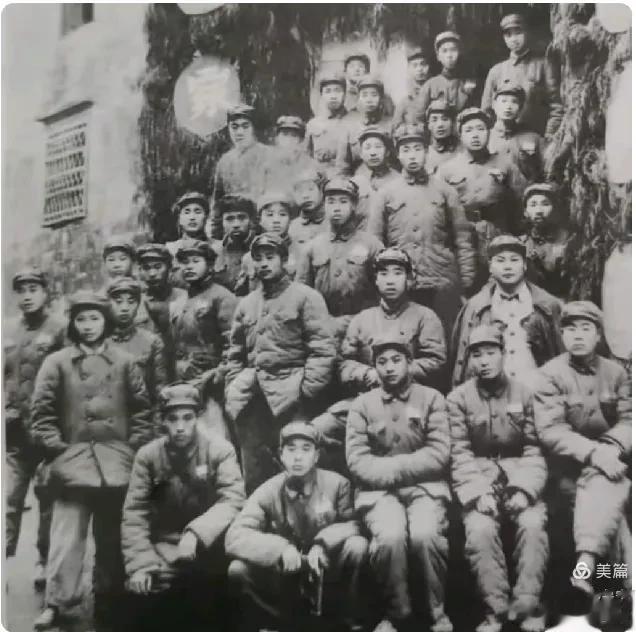

六十二师政治部国庆纪念全体合影

战争年代的革命军人,除了要随时迎接血与火、生与死的考验外,还要长期承受性禁锢、性压抑的煎熬。

1949年我参军在二十一军文化干部训练班学习期间,就听人说,部队干部的婚姻条件:“二八·五·团”。

何谓“二八·五·团"?这是军队内部的婚规:年满二十八岁、五年党龄、团级以上的干部可以结婚。年满二十八岁、五年党龄的营级干部可以谈恋爱,到当上团级干部后才可结婚。

那时候,团级干部大都是1937年、1938年、1939年抗日初期参加革命的老同志,有的还是参加长征的老红军。他们为穷人打天下,为反抗侵略冲锋陷阵,身经百战,九死一生,组织上给予照顾,关心他们的个人问题,是完全应该的。

很多营级干部差不多也是跟团的领导同一时期参军的,因为不是团级干部,不能结婚,但是组织允许他们谈恋爱。我们这些1949年参军的知识青年,1950年底全军知识青年评级时,才定为副排级干部,多数定为正、副班级,“二八·五·团”中的三个条件,一条都不具备,不仅不能结婚,而且不能恋爱。违者要受纪律处分。具备“二八·五·团”条件的干部,还有一个附加规定:不能找地方女子成亲,只能跟“娘子军”结婚。因此,同我们一起参军的女兵,到部队后就成了团以上干部的选偶对象。

无巧不成书,正当我在写这一章部队内部“婚规”时,看到在山东画报出版社出版的第13辑《老照片》中,二十一军老战友华锐写的文章《浙江女兵》文中写到:“二八·五·团”。跟他联系后,华锐同志给我寄来两本书:《老照片》、《拓荒者的光辉录》。

“1949年4月21日,我们二十一军六十一师在隆隆炮声中,与兄弟部队一起突破了长江天险,一路所向披靡,向南挺进。

5月25日,我所在的一八三团一营进驻浙江省奉化县溪口镇。溪口镇依山傍水,风景秀丽。因为是蒋介石的老家,进驻这里,大家心里有一种异样的感觉。当时,浙江省除沿海的一些岛屿外,已全部解放。进入浙江后,部队吸收了大批知识青年入伍,其中还有200多名女兵。她们中有教师,也有学生,且不乏大家闺秀。她们脱去旗袍、学生服换上了一身草绿色的军装,将一头秀发剪成齐耳的短发,每天上课、出操,接受军政训练,十分惹人注目。

女兵们走上投笔从戎这条路,并非一帆风顺。她们参军时,有的遭到过父母的反对——“好人不当兵,好铁不打钉”的观念在许多人那里依旧根深蒂固。也有的是为了逃避“父母之命,媒妁之言”的婚姻,背着父母出来的。还有因为无法忍受家庭的虐待,希望出来过一种平等的不受人欺负的生活。

战争年代,部队战斗频繁,九死一生,干部很少有结婚的。当时部队里有一条不成文的规定,习称“二八·五·团”,即二十八岁、有五年党龄的团级干部方可结婚,虽说不少人符合这一规定,但由于部队里女同志少,又不允许与地方的人结婚,许多人即使够了条件,仍是光棍儿一条。如今全国解放了,部队干部的婚姻大事也理所当然地提上了日程。二十一军招进的这200多名女兵,既是工作的需要,也有为干部解决婚姻问题的考虑。

一年过去了,这些女兵们结束了学业,被分配到部队司政机关和后勤部门当干事、文化教员和卫生员,随着时间的推移,许多女兵有了自己的意中人,建立了家庭。比较麻烦的,是有些工农出身的干部,字不识几个,脾气又大,女兵们往往不愿接近他们,只好由组织上出面做工作。在婚姻问题上,女兵们最怕的是不小心嫁给了老家里已有妻室的人,一旦发现,少不了大吵大闹一场。有的闹过也就闹过了,毕竟生米已经煮成熟饭,况且日子一久,随着夫妻感情的加深,也就相安无事了。当年解放区有这样一种说法,男人在外当兵,与家人无音讯三年以上者,男女双方均可另行婚娶。因此有些家中已有妻室的干部与女兵的婚姻,在当时也被视为合法。两年以后,浙江女兵们都已各择其夫,二十一军的人称浙江为“老丈人省”,并不完全是一句戏言。

六十一师卫生处二队全体合影(1950年)于海门

我的妻子朱志敏也是一名浙江女兵,她跟着我走南闯北几十年,后来我从部队转业去北大荒,她二话没说,拖着三个女儿辗转北上,无论战争岁月还是和平年代,不管多苦多累,我到哪里,她就跟到哪里,从无怨言,在55岁那年她永远离开了我。现在想起来,我既伤心又内疚,的确,我欠她的太多了。

还有我的老战友李华萍和郑咸肃,她们也是从浙江入伍的女兵。所不同的是,郑咸肃入伍前已在地方上参加了工作,是玉环县土改工作队的一名队员,被我们团长唐笑宜看上了,从地方调到了部队,在团政治处组织股当干事。说起我们唐团长,那是个有个性的人。这群浙江女兵招进来以后,有个不成文的规定,先解决军师领导的婚姻问题,然后依次是团营干部。唐团长觉得别人挑过的,再让他挑,不公平,于是不顾不准从地方上找对象的规定,自己从地方找了。起先,上级不同意。唐团长称,若不同意,他就不结婚。团长赌气不结婚了,下面的干部谁还好意思抢在团长的前面。都眼巴巴等着。僵持了一段时间,到底是有关领导让了步,算是特批,将郑咸肃调进了部队。

转眼50年过去了。当年从浙江入伍的那批年轻女兵,随着丈夫们的工作调动,星散在全国各地。如今,她们中的一些人已长眠地下,健在的也是白发苍苍、儿孙满堂的老奶奶了。

华锐的文章引起了我很多回想:当时刚参军的女同志大都安排在宣教、文化部门和后勤机关工作。1951年,我们宣教股就有14名女兵。华锐文中提到的朱志敏,李华萍就在我们宣教股,我是宣教干事兼宣教股生活班长,机关团支委,股长杜冰叫我管生活、管思想,像个“总理大臣”。婚姻是终身大事,股里的女同志都找我谈心,汇报“隐私”,征求我的意见。我当时的态度:“愿天下有情人都成眷属。”何况男的是我上级首长,女的是我战友,因此,我都热情支持,乐观其成。

我们宣教股很多女同志都与当时的团干和后来由营职提为团职的干部喜结连理。如汪静虹和团长孟广义、匡广人和政委赖华、何苏与副团长莫昌富、骆静白和政治处主任鲁曼、吴盈芳与副参谋长胡存仁、何松华与干部股长尹庆丰、吴蕾华与教导员黄坡、何文素与青年股长蔡挺,李华萍和政委王铿、陈素静和政治处副主任龙学章、钱平风和参谋长龚炯。她们中有的年龄不到20岁,结婚一年就做了母亲。钱平风与龚炯结婚后,1952年生了一个小女孩,我得知这喜讯后,特地买了一斤鸡蛋送她“坐月子”。2005年钱平风从南京来北京看我,她还记着这件事,说:“戈基,你那时怎么这样懂事,我生孩子,给我送鸡蛋。”

1975年,我和田苏创作渡海作战的电影剧本,去西安、宝鸡、南京、上海、杭州,向老同志、老领导采访时,他们的夫人几乎都是我们的战友或是文干班的同学。

在上海,向原一八三团团长,后任兰州军区副司令杜绍三的夫人邹蓉珍采访时,见面后才知是我军文干班的同学。

在西安,向一八三团原副主任姬从周(老红军)采访时,一进家,看见他的妻子跟我是文干班同一个队的同学张蔚贞。我吃惊地问她:“你是怎么跟姬政委结婚的?”

她笑笑:"组织分配的。”

2002年我在天津见到宣教股老战友陈素静,谈起往事,我问她:“你是怎么跟龙学章副主任相爱的?”

陈素静说:“什么相爱?!我们根本没有恋爱,是组织安排的。”

无论是组织分配和安排的,还是自由相爱的,我了解、崇敬那些参加革命几十年,九死一生的老同志。他们和她们虽是在客观形势和组织安排下走到了一起,但婚后相儒以沫、患难与共,生活得很幸福。

当时有一些刚参军的女同志因为年轻不愿与上级领导结婚,有“抗婚”的、也有“逃婚”的。1950年,我在军文干班学习时,副班长陈xx是从军文工团下来的女同志,队里有的领导给她写信求爱,她不愿过早结婚,又不好“推辞”,有一天与队里一名女文书姜x和其他队三位女同学跑掉了,到我们学习结束后,部队领导派人到浙江动员她们归队。

六十二师英模大会代表

古人云:“饮食男女,人之大欲存焉。”子曰:“食色性也。”孔圣人也说,性是人的本能,它跟吃饭一样重要。没有性爱,没有男女交欢,就要断子绝孙,人类就要灭亡。

那时候,部队很多老兵年龄都在30岁以上,大都是抗战时期“母亲叫儿打东洋”,为了保家卫国而参军入伍的。年龄够了,党龄也够了,因是个“兵”,不是干部,离团级的官职差远了,不能结婚,长期承受性禁锢的煎熬。我们这些1949 年以后参军的知识青年,“二八·五·团”婚规的三个条件,一个都不具备,不能结婚、不能谈恋爱,违者要受纪律处分。我们跟千千万万志愿军战士一样,为了“保和平、卫祖国”,把青春年华献给最壮丽的事业——抗击美国的侵略战争。

1955年部队实行军衔制、薪金制,取消了“二八·五·团”的规定,只要是干部,都可以恋爱结婚。但由于我们在朝鲜,找对象无“象”可对,只有休假回国相亲成婚。但假期只有一个月,时间太短,很难找到合适、满意的对象。一些工农干部很实在,“一见钟情”,回国休假一个月,就带着新娘到朝鲜欢度蜜月。我们这些知青干部,恪守“先恋爱,后结婚”,不求速成,只好仍做不食人间烟火的“苦行僧”。

1958年8月,部队撤军回国,和我同时参军的战友纷纷结婚成家。我因受命军政治部交给我创作向新中国成立10周年献礼作品的任务,全身心投入与克扬合作的长篇小说《连心锁》的创作,一心不可二用,我没有考虑自己的“终身大事”。

在此期间,山西省文联领导马烽、孙谦、胡正和《火花》编辑部的同志非常关心我的“个人问题”,给我介绍女朋友,我都婉言谢绝。我“闭门造车”,花了3年多时间,直到《连心锁》完稿,经人介绍,才风风火火地赶到杭州与王震寰见面,相识、相爱,1962年1月,喜结连理。这时,我已是35岁大龄。

“嫁鸡(基) 随鸡(基)”,办完婚事,即将震寰的户口从杭州迁到太原,随我来部队生活。当时,恰逢《连心锁》出版,我出色地完成了领导交给的创作任务,军政治部给我记了一个三等功。结婚、出书、立功,文化处和宣传处的同志祝贺我“三喜临门”。

当年——1962年10月26日,震寰生了一个“千金”。从此,我才有了一个家,圣野诗中写的“军人之家”。

部队对干部的配偶要求很严。婚前组织部门都要发函到女方家乡公安机关调查她的家庭出身、历史、社会关系,取得证明材料,经组织审查合格,才能批准结婚。现在我还保存着“申请结婚报告表”,它,成了我具有历史意义的珍贵“文物”。

第二十一军政治部第三届青年工作会议全体同志合影留念。1951年奉化。