翻阅二十四史,一个耐人寻味的现象跃然纸上:五代之前的史籍多称“书”——《汉书》《后汉书》《晋书》《隋书》等,而后代史书则普遍称“史”——《宋史》《辽史》《金史》《元史》《明史》。

这种命名差异绝非偶然,它背后隐藏着中国史学传统中深刻的“正名”意识与复杂的正统焦虑。从“书”到“史”的转变,实则是中国史学从私人著述到官方垄断、从多元叙事到一元正统的演变轨迹。

一、先秦至两汉:“书”与“史”的早期分野

一、先秦至两汉:“书”与“史”的早期分野在先秦时期,“书”与“史”的用法尚未严格区分。

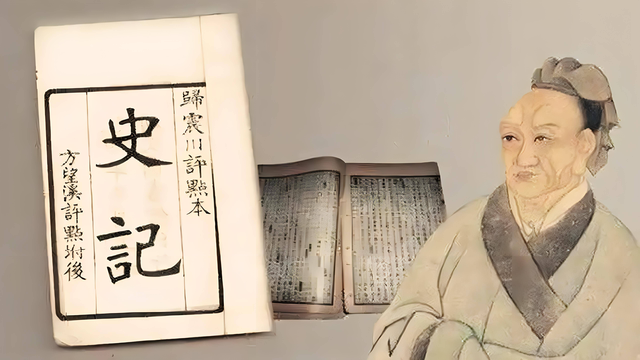

“书”最初指书写行为及其成果,如《尚书》即"上古之书";而“史”本指史官,后引申为历史记载。司马迁的《太史公书》(即《史记》)和班固的《汉书》均以“书”命名,反映了早期史学的私人著述性质。

司马迁虽为太史令,但其修史更多出于个人志向,所谓“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。班固《汉书》虽为奉诏修撰,但仍保留了私家著述的特点。

这一时期,“书”强调的是一种书写成果,带有较强的个人色彩与学术独立性。

值得注意的是,司马迁的著作在汉代也被称为《太史公记》或《太史记》,说明"记"与“史”在当时亦可通用。但最终,“书”成为早期正史的主流命名方式,而“史”则多用于泛指历史记载。

如《国语·楚语》云:“教之《春秋》,而为之耸善而抑恶焉,以戒劝其心;教之《世》,而为之昭明德而废幽昏焉,以休惧其动;教之《诗》,而为之导广显德,以耀明其志;教之《礼》,使知上下之则;教之《乐》,以疏其秽而镇其浮;教之《令》,使访物官;教之《语》,使明其德,而知先王之务用明德于民也;教之《故志》,使知废兴者而戒惧焉;教之《训典》,使知族类,行比义焉。”

这里的《故志》即指历史记载,但尚未形成固定的"某史"命名模式。

二、魏晋至隋唐:官修史书与“书”的延续

二、魏晋至隋唐:官修史书与“书”的延续魏晋南北朝至隋唐时期,史馆制度逐渐建立,史学走向官方化,但“书”的命名传统仍然延续。《晋书》《梁书》《陈书》《魏书》《北齐书》《周书》《隋书》等虽为官修,却仍称“书”。

这一现象既是对汉代传统的继承,也反映了史家对“书法不隐”理想的坚持。

唐代史馆集众修史,但各朝史书仍保持独立命名,如《隋书》分纪传与志两部分,而"五代史志"虽涵盖梁、陈、北齐、北周、隋五朝制度,但仍归于《隋书》名下。

这种命名方式体现了唐人对历史连续性与断裂性的辩证认识——各朝有其独特性,又共同构成历史整体。

然而,此时已出现例外。李延寿私修的《南史》和《北史》首次以“史”命名,且涵盖多个朝代(《南史》记宋、齐、梁、陈四朝,《北史》记北魏、东魏、西魏、北齐、北周、隋六朝)。

这表明,“史”更适用于综合性历史叙述,而“书”则倾向于单一王朝的断代史。这一区分在五代时期得到延续,《旧五代史》原名《五代史》,亦被称为《梁唐晋汉周书》,说明“书”仍被视为正统命名方式。

三、宋元变革:从“书”到“史”的转折

三、宋元变革:从“书”到“史”的转折宋代修《新唐书》《新五代史》时,仍沿用“书”的命名传统,但这一惯例在元代被彻底打破。元朝修《宋史》《辽史》《金史》,均以“史”命名,而非沿用前代的“书”。

这一转变与蒙古统治者面临的正统困境密切相关。

元朝建立后,如何为宋、辽、金三朝修史成为难题。若沿用“书”的命名,如《宋书》《辽书》《金书》,则可能隐含正统归属问题。

最终,丞相脱脱采取"三国各与正统"的折中方案,以“史”命名,既显示客观性,又避免政治争议。这一做法被后世继承,明修《元史》、清修《明史》,均以“史”命名,“书”的传统遂成历史。

四、命名背后的史学精神嬗变

四、命名背后的史学精神嬗变从深层看,“书”到“史”的演变折射出中国史学精神的蜕变:

1. 私人著述到官方垄断:“书”暗示作者在场,允许个性表达;“史”则标榜客观,隐藏主观判断。

2. 多元叙事到一元正统:唐代以前,史家可"成一家之言";宋元以后,历史编纂完全由国家掌控,“书”所蕴含的个人声音消退。

3. 政治干预的加深:元代以后,“史”成为官方叙事的标签,历史书写更受政治影响。

五、结语:历史的命名与话语权

五、结语:历史的命名与话语权名称不仅是标签,更是一种态度与立场的宣示。从“书”到“史”的嬗变,不仅是命名习惯的改变,更是史学话语权的转移。

在当代,我们或许应当反思:当历史书写被单一权力主导时,我们是否失去了理解历史复杂性的能力?

在数字时代,多元化的历史叙述或许能让我们重新找回“书”的精神——那种既尊重事实又包容多元解释的史学态度。

文本素材来源@长河飞烟