当下,绝大多数人去接触历史呢,往往都是借助小说以及影视剧这些途径哦。通过它们,确实也能够从中了解、学到不少的历史知识呢。不过呢,这里面存在一个问题,就是很容易出现一种情况,那就是所了解到的内容和真实发生过的历史相比,是会产生偏差的哦。

不少人都觉得,在三国那个时期,一心想着要匡扶汉室的人那肯定就是刘备了呗。但实际上呢,认真去翻看历史就会发现,真正从头到尾一心扑在匡扶汉室这件事儿上的,总共也就只有三个人。

也许不少人都曾听闻过他们的名字,可又有谁清楚他们最终的结局是怎样的呢?

三朝老臣

在东汉末年的时候,整个天下那是一片纷乱的景象呢。到处都是动荡不安,百姓们的生活也受到了极大的影响。就在这样的局势之下,有无数心怀壮志的英雄豪杰纷纷站了出来,他们就如同雨后春笋一般,揭竿而起,想要在这乱世之中闯出一番名堂,干出一番大事业呢。也正是因为这些英雄们的举动,东汉便就此进入到了那个战火纷飞、战乱不断的三国时期啦。

影视剧和小说常常特别喜欢选用这段时期作为素材来源呢。为啥会这样呢?就是因为这段时期的内容实在是太丰富啦,里面涵盖了各种各样极具吸引力的元素。比如说天下大乱的动荡局势,各方势力纷争不断,局势一片混乱;还有英雄并起的热血场面,众多有本领、有抱负的英雄豪杰纷纷涌现出来;再加上尔虞我诈的复杂人际关系,人与人之间相互算计、勾心斗角;更有着国仇家恨这样刻骨铭心的情感纠葛呢。总之,这段时期所包含的这些元素,为影视剧和小说提供了大量精彩的创作素材。

在东汉末年那个时期,有这么个情况,就拿“匡扶汉室”这简简单单的四个字来说吧。当时只要是谁把这四个字喊了出来,那这人立马就会被大家给贴上一个“正义之士”的标签呢,仿佛这四个字有着一种神奇的魔力,一喊出口,就自带正义的光环啦。

在三国那个特殊的历史时期,各地存在着诸多分裂势力呢。这些势力为了能让自己所发动的战争显得合理合法,每次只要准备出兵出征,那是必定会打出“光复汉室”这样的口号。他们觉得借着“光复汉室”的名头,似乎就能在道义上站得住脚,让自己的军事行动更具正当性呢。

经常研读历史的人都清楚,在那个时候,有不少人是口不对心的。他们嘴上高呼着要拯救身处危难之中的天子,可背地里却干着另外一套,私自封王,在一方土地上作威作福,称霸逞强,全然不顾当初喊出的那些口号,把所谓的忠义都抛到了九霄云外。

在东汉末年的那段风云变幻的历史时期,要是探讨一下究竟谁能够自始至终都坚定地站在“汉天子”身旁,给予支持与辅佐呢?答案无疑就是那位声名赫赫的三朝元老啦,他便是担任司徒一职的王允。从始至终,在汉室面临诸多动荡与挑战之时,王允始终不离不弃,一直守护在天子左右,其角色和贡献在那段历史中可是相当突出且重要的呢。

有不少人对王允是不喜欢的,这是为啥呢?原因就在于他曾经使出了一招,利用貂蝉去在吕布和董卓两人之间挑起事端,制造矛盾。正是因为他的这番操作,使得吕布一气之下,竟然把自己的义父董卓给杀害了。所以,就因为这样的事情,很多人对王允就喜欢不起来喽。

就因为吕布的某个举动,结果使得这位在战场上有着赫赫威名、堪称一代战神的人物,背上了极为难听的“三姓家奴”这样的骂名呢。

历史上真实存在的王允,那可是一位极为正直的人物哦。他的出生地是在如今的山西太原呢,而且他家,那可是世代都在为官,在当时那可是声名相当显赫的家族啦。

那个时候,民间曾有这样一种说法流传开来,就是“天下王氏尽出太原”呢。

王允出身于名门望族,打小所接受的教育理念便是“忠君爱国”。在这种教育之下,他被要求为人处世要顶天立地,时刻牢记着可不能丢了王家的脸面呢。

在东汉那个时候,是不存在科举制度的哦。要知道,科举制度可是后来才出现的一种选拔人才当官的方式呢。而在东汉时期呢,要是一个人想要当官,那就得靠有人来举荐才行。也就是说,必须得有在当时比较有地位、有影响力的人出面推荐,这样才有机会踏入官场去谋个一官半职呢。

在当时那个时期,有不少人心里都怀揣着入朝为官的想法呢。可想要达成这个目标并不容易,没办法,很多人就只能选择通过花钱去打点各种关系,以此来谋求能够进入朝廷当官的机会。

王允家族可是既有钱又有势,就这么说吧,只要王允他点个头,想要在朝廷当中谋得一个官职,那简直是轻松得很呢,完全不是什么难事哦。

王允坚决不会去做这类事情。要知道,当时面对那些自身德行与所居职位极不相称的官员,王允不仅没有选择沉默或者随波逐流,反而是毫不退缩地与他们展开争辩呢。也正因如此,使得不少人对王允心生惧怕之情。

在那个时候,朝廷里的风气简直糟透了。汉天子对宦官极为宠信,给予他们诸多权力和优待。面对这样的情形,众多官员心里虽然满是愤慨,可又不敢把这股怨气表露出来。没办法,他们只能选择委曲求全,行事处处低调,就盼着能在这复杂又糟糕的局势下,尽量安稳地把自己的本职工作给做好喽。

王允踏入朝堂之后,就老是会和那些特别得宠的官宦们产生争论呢。而且他可一点都不害怕,不管面对什么样的情况,哪怕那些官宦拿他的性命来进行威胁,他都坚决不会做出丝毫的让步哦。

要是处于汉朝的其他阶段,王允那肯定是会在历史上留下赫赫声名的。在正常情况下,以汉朝当时的历史背景以及其自身所具备的一些特质等因素来看,他极有可能凭借自身作为而被后世所铭记,在史书中占据一席之地,从而名留青史呢。

只可惜,他所出生的那个年代正是东汉末年呢。在那个时候,汉灵帝手中基本上已经没多少权力啦,并且,还老是被那些奸臣给哄骗着,局势可谓是相当混乱。

王允曾经历了诸多波折,多次遭遇被免职的情况,而且还被关进了大狱之中,在这一系列的遭遇里,他甚至差一点儿就丢掉了性命。

当面临着生命受到严重威胁的情况时,人们往往会做出一些与平日里不同的反应。那么王允呢,在这样危及生命的关键时刻,他一直以来所秉持的那种刚直的性格,会不会因此而发生改变呢?这着实是一个让人不禁会去思考和猜测的问题。

忠于汉室

王允的态度十分强硬,可那些一心想要陷害他的宦官却并没有就此罢手。他们心里直犯嘀咕,害怕王允一旦从狱中被放出来,就会接着去皇帝那儿告御状。所以,这帮宦官一合计,就打算干脆在监狱里头把王允给处死,好彻底绝了后患呢。

在那个时候,有人对他进行了劝说,劝他不要再去和那些身为官宦的人进行争辩啦。因为倘若继续如此的话,很有可能就会遭到对方的残酷折磨,甚至会因此丢掉性命。

只见王允一脸坚毅的神情,满脸怒色地说道:“我身为大汉朝的臣子,要是皇帝想要我的命,那就尽管用最严酷的刑罚来处死我好了。我绝对不会向那些祸国殃民的奸臣低头求饶,这是我作为臣子的气节所在,绝无可能做出有辱身份、违背原则的事。”

朝中不少大臣听到了这句话后,都纷纷站出来替王允说话,向汉灵帝进言请求能够赦免王允。在这些大臣们看来,王允是一位忠良之臣,是不应该被杀害的,所以他们极力恳请汉灵帝网开一面,饶恕王允的罪责。

话说王允获赦免之后没过多久,汉灵帝便驾崩了。在这时候呢,王允那是悲痛万分,哭得十分伤心,泪水止不住地流下来。而洛阳城内的老百姓们看到王允如此哀伤的模样,也都被深深触动了,没有一个人不为此而心生感动之情呢。

在那之后,他全力辅助汉少帝登上皇位,而后一如既往地为汉朝的江山社稷尽心尽力、不辞辛劳,全身心地投入到为汉朝效力的事业当中,继续秉持着忠诚与奉献的精神,可谓是为汉朝鞠躬尽瘁,贡献着自己的力量。

令人无奈的是,在那个时候,董卓掌控着极大的权力,整个朝政都被他一人独揽在手中。面对这样的局面,王允心里十分不满,可在当时的形势下,却也有些无可奈何。

董卓全然不顾大臣们的阻拦,执意强行废掉了汉少帝,转而拥护年纪更为幼小的汉献帝登上皇位。就是在这一系列事情发生之后,王允才完完全全地看清了董卓这样做的真实目的。

董卓的做法,分明是在效仿王莽啊,想要挟天子以令诸侯呢!就是企图通过挟持天子,来对各路诸侯发号施令,达到自己掌控天下局势的目的,就如同当年王莽那般行事。

他一开始是打算直接向皇帝进谏的,心里想着哪怕因此丢掉性命也没什么大不了的。然而,当他的目光落在眼前那显得颇为弱小无助的汉献帝身上时,他的内心猛地受到了触动,瞬间就醒悟了过来。

董卓其实心里正盼着自己死呢,你想啊,要是他真的死了,那情况可就复杂了。到时候啊,诛杀大臣这么严重的罪名,反倒会被安到献帝的头上。这局面可真是让人意想不到,可董卓似乎就等着这样的结果出现呢。

王允在经历诸多事情后,便不再一味地坚持死谏这种方式了。要知道,身处这样的乱世当中啊,仅仅去做一个只知愚忠进谏的臣子,那是远远不够的。他意识到,此刻更应该去担当起匡扶汉室的重任,要成为一个能够出谋划策、真正为汉室的稳定与复兴贡献力量的谋臣。

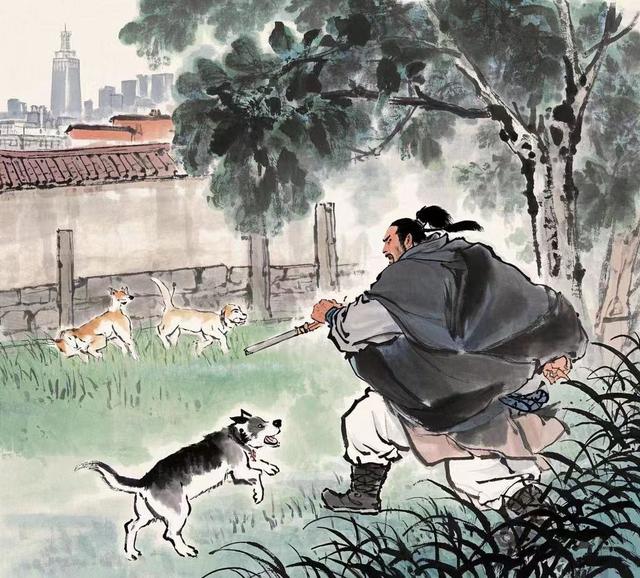

王允呢,想出了一个计策,他决定先假意去迎合董卓。在董卓面前,王允表现得那叫一个顺从,让董卓对他似乎都少了几分防备。但王允可没闲着,他一边这样假意逢迎,一边在暗中悄悄地做着另一件事,就是去挑拨董卓阵营内部的关系。这可不是一件简单容易的事儿,得特别细心、有耐心才行呢。就这样,经过了好几个月的仔细观察,您还别说,真就让王允发现了这个阵营里存在的破绽呢。

在那个时候,董卓有个义子叫吕布,这吕布呢,居然因为一名婢女的事儿和别人闹起了矛盾。

他十分善于把握时机,瞅准了那两人之间存在的矛盾,然后刻意地去将这些矛盾进一步扩大、激化,最终致使这两人彻底反目成仇,彼此之间的关系变得水火不容。

与此同时,他还着手去拉拢朝中的众多大臣,使得大家能够齐心协力、目标一致。在各方的共同努力与谋划之下,成功地将董卓给诛杀了。也正是因为这一举措,使得本已摇摇欲坠的东汉王朝又得以继续延续下去,并且往后还维持了数十年的时间呢。

很遗憾的是,在成功将董卓杀害之后,这件事情却没能一直隐瞒下去,最终还是败露了。而他呢,也因此遭到了董卓那些亲信的疯狂报复,被他们无情地诛杀了。可怜的是,他死后尸体就那样被丢弃在街头,周围的人都因为害怕受到牵连等原因,没有一个人敢向那尸体靠近哪怕半步。

在王允离世之后,有一位同样怀揣着匡扶汉室这一志向的人出现了,他就是董承,毅然决然地站了出来,准备肩负起那匡复汉室的重任。

有这么一个人,原本只是董卓女婿手底下的一名武将而已。后来发生了一系列变故,董卓的亲信把王允给杀害了。在那样混乱危急的局势下,他挺身而出,毅然决然地带着汉献帝,拼了命地从洛阳城中逃了出来。

幸运的是,叛军的内部出现了争斗的情况。这些叛军们都忙着互相争夺,想要进入皇宫去掌控局面,心思都放在了这上面,所以也就没那个精力去追捕他们啦。

事情是这样的,当时的情况十分危急,董承呢,就肩负起了保护汉献帝的重任,然后带着汉献帝开始了四处奔逃的艰难行程,在这期间不断地寻找安全之所,躲避着各种可能出现的危险。

在那个时候,天下遭遇了极为严重的大旱灾情。整个大地一片干涸,粮食颗粒无收,水源也都干涸枯竭,想要找到一点儿粮食和能喝的水那可真是难比登天。而董承呢,他肩负着保护汉献帝的重大责任。面对如此艰难的处境,哪怕自己饿着肚子,忍受着干渴,哪怕自己完全不吃不喝,他心里也只有一个念头,那就是一定要全力保证汉献帝的安危,绝不能让汉献帝受到任何的伤害。

到了最后,已经陷入走投无路的绝境了,他实在没有别的办法,无奈之下,只得带着献帝前往东方,去暂时投靠曹操,以此来谋求一线生机。

曹操把天子迎接到城池之中以后,当即就借着天子所拥有的名号,开始在各个地方招募兵员,购置马匹等扩充自己的势力。在完成一系列的准备工作之后,曹操最终做出了一个重大的决定,那就是投身到逐鹿中原的激烈竞争当中去,意图在这广袤的中原大地上建立起属于自己的一番霸业。

董承出于保护天子安危的目的,心甘情愿地在曹操手下担任了一名将领。

在他的认知里,一开始一直觉得曹操那可是一心向着汉室的呢。可谁能想到呢,就等刘备出现之后,这情况可就不一样啦,也正是因为刘备的到来,才让他一下子就看清了,原来曹操心里真正打的算盘可不是他之前所想的那样,曹操有着自己别样的、不为人知的真实目的呢。

大家都知道,董承原本可能处于一种未完全清醒认识某些状况的境地,那刘备到底说了什么样的一番话,居然能够让董承一下子就像是恍然大悟一般,彻底地幡然醒悟过来了呢?这其中的缘由还真值得好好探究探究。

无力回天

曹操在将汉献帝迎接到自己这边之后,不管是面对自己阵营内部呢,还是针对外部的各方势力,那可都是时时刻刻都在高喊着“匡扶汉室,讨伐逆贼”这样的口号呢,一刻都没停歇过。

董承在曹军中的表现,着实让他自己也感到颇为欣慰。他对待军中事务,那可真是任劳任怨,不管安排给他什么样的任务,他都毫无怨言地全力去完成,就这么踏踏实实地在曹军中履行着自己的职责呢。

在历史的进程中,刘备经历了诸多波折,后来竟被曹操给俘虏了。就在这样的一个情境之下,刘备和曹操二人相聚在了庭院之中,还进行了一场别开生面的煮酒论英雄之举呢。当时的氛围或许带着几分微妙,两人一边煮着酒,一边就天下间谁能称得上是英雄展开了一番谈论。

那时,曹操对着刘备袒露了自己内心的想法,他说道:“在这广袤的天下之中啊,细细去看,根本找不到一个人能够和咱们俩相提并论。唯有你刘备,还有我曹操,才称得上是真正的英雄呐。”

在当时的情境下,有这么一句话被传了出来,而刘备在听到这句话之后,心中十分在意,不敢有丝毫耽搁,赶忙就把听到的这句话原原本本地告知了董承。

董承到了这个时候方才明白过来,原来那曹操早就没把汉献帝当回事儿啦,心里头存着谋逆反叛的心思呢,压根就不把汉室正统、把汉献帝的权威放在眼里,一门心思就想着要干那谋反的勾当哟。

在那样的局势之下,他与刘备两人悄悄地进行了一番密谋筹划。他们心里很清楚,曹操势力强大,若不加以遏制,日后必成大患。所以,他们时刻保持着警惕,暗中寻找着合适的时机,就想着瞅准机会一举杀掉曹操,好把这潜在的巨大威胁给彻底清除掉呢。

令人意想不到的是,这件事情居然被曹操察觉到了。如此一来,事情的发展走向便发生了重大转变。最终,此人只能带着满心的遗憾走向死亡,而他心心念念想要完成的光复汉朝的伟大事业,也终究没能实现啊。

在那个风云变幻的时刻,董承毅然决然地选择了慷慨赴死。而这一幕场景,恰好被曹军中的一位谋士尽收眼底,这位谋士可不是别人,正是曹操极为倚重的第一谋士荀彧啊!

荀彧在早期的时候呢,是待在袁绍身旁的,还会为袁绍出谋划策呢。但荀彧这人眼光很独到,他很早就敏锐地察觉到了,袁绍心里头琢磨的事儿压根就不是要好好辅佐汉朝,而是想着自己另立门户、谋求自立为王呢。

他一心为了汉朝的前途着想,经过深思熟虑后,做出了一个重要的决定。那就是主动选择离开袁绍,而后毅然决然地来到了曹操的身边,希望能在这里为汉朝贡献自己的一份力量。

然而,董承的离世这件事,却使得荀彧彻底看清了曹操真实的面目。

他心里很清楚,在这偌大的天下,居然找不到一位诸侯是完完全全、真心实意想要去光复汉朝的。瞧瞧这些诸侯吧,他们只要手中掌握了权力,那肯定就会动起拥兵自重、割据一方的心思,压根不会去考虑如何恢复汉室的荣光呢。

然而,他心里十分清楚,要是自己在当下这个时候站出来去阻拦曹操的话,那么最终等待着他的结局,恐怕就会和董承没什么两样了。

就算自己从曹操这里离开了,可又该上哪儿去找到一位既具备非凡谋略,同时又拥有雄厚实力,而且还是姓汉的诸侯呢?

就这样,他做出了一个决定,那就是干脆就留在曹操的身旁。他心里有着自己的盘算,想着要借助曹操所拥有的力量,以此来实现那个伟大的目标——光复汉朝的宏伟大业。在他看来,曹操势力雄厚,若能巧妙借助这股势力,说不定就能为汉室的重新振兴找到契机呢,所以他才选择了留在曹操身边,期望着通过这种方式一步步达成光复汉朝的志向。

曹操每次动了想要自立为王的念头时,便会绞尽脑汁、千方百计地去阻拦其他人称王。在那样的情境下,他一心只想着不能让别人在称王这件事上走在自己前面,于是就使出各种手段、想尽各类办法,目的就是要阻止对方达成称王的意图,以此来为自己未来可能的称王之路扫除潜在的阻碍。

然而,仅仅过去了不到两年的时间,曹操心里就觉得他存有私心了。基于这样的想法,曹操随后便采取了行动,把他幽禁在了军队之中,而且还不给他提供吃喝的东西,让他陷入了极为艰难的处境。

荀彧由于种种原因,身体的病情变得十分严重。他心中一直怀揣着某种志向,那就是想要除去那些有害于大局的“贼”,可现实的情况却让他深感无奈,自己根本没办法扭转当时那已经形成的局面,就好像面对汹涌的洪水,却找不到可以阻拦它的堤坝一样,那种无力感充斥着他的内心。最终,荀彧怀着满心的遗憾与愤恨,选择了饮下毒药结束自己的生命。

荀彧离世之后,就再也不存在能够对曹操起到制衡作用的人了。要知道,荀彧在世之时,凭借着他自身的能力、威望以及在诸多事务中的影响力等,在一定程度上能够对曹操的一些行为和决策形成制约呢。可一旦荀彧故去,这种制衡的力量便消失了,曹操也就少了来自这方面的约束啦。

到了第二年的时候,曹操做出了一个举动,他把自己封为了公爵,还自称为“魏公”呢。要知道,在当时大汉的天下已经是动荡不安的局面了,而曹操此举,无疑是让大汉王朝原本就渺茫的复国希望彻底变得不复存在啦。从这之后,大汉想要再次恢复到曾经兴盛的模样,那真的是一点儿指望都没有喽。

刘备一直对外宣称自己的目标是“光复汉室”。在他成功夺下荆州之后,并没有停下前进的脚步,而是选择继续向西进发。就这样,他凭借着自身的谋略以及手下将士们的英勇拼杀,一路过关斩将,最终成功占领了蜀地,由此刘备也成为了割据一方的诸侯,在当时的局势中拥有了相当重要的地位。

曹操去世之后呢,他的儿子曹丕继承了他的势力,并且进而称帝,建立了新的政权。而刘备这边呢,面对曹操离世这件事,仅仅是一个劲儿地痛哭流涕罢了,并没有采取什么实质性的军事行动,比如说派出一兵一卒去做些什么。让人意想不到的是,刘备随后竟然在川蜀之地也称帝了,就此开启了属于他自己的帝王之路。

汉献帝的结局是被曹丕幽禁起来,一直到他生命终结,至此,汉朝便彻彻底底地成为了历史,消逝在了岁月长河之中,再也不复存在啦。

历史长河中那些形形色色的人物啊,都已经随着岁月的流逝,渐渐消逝在时光里,就如同过眼云烟一般,消散得无影无踪了。可是呢,即便他们已经远去,我们却不能把他们忘记,尤其是他们所展现出来的那种忠肝义胆,是值得我们永远铭记在心中的呢。