提起印度,人们首先想到的是这个心比天高,却命比纸薄的世界第一人口大国如今的现状。虽然在计算机和软件加工、人口增长方面,印度有着不俗的成就。但在人居环境、卫生、饮食方面却颇受诟病。尤其是他们根深蒂固的种姓制度,在这个人人平等的世界似乎是多么的格格不入。

那么为什么在人人平等的21世纪,人们受教育程度已经普遍提高的情况下,印度的底层种姓,为什么还甘愿屈居上层种姓之下,哪怕有法废除种姓制度,印度人也丝毫不动摇种姓在他们心中的地位?这其实要从南亚次大陆诞生的一系列教派说起。

在公元前2000年,一支操着印欧语系的白色人种骑兵从中亚入侵南亚次大陆。他们自称是雅利安人,亦即高贵的族群,他们翻过帕米尔高原,从印度河流域征服至恒河流域。

俯视着脚下辽阔而肥沃的土地,雅利安人们内心的自豪感油然而生。但由于征服者——雅利安人的人口较少,而南亚次大陆的土著居民较多,为了合理有序的控制这些皮肤黝黑的“下等人”,信仰力量和自然神灵的雅利安人结合了当时在南亚次大陆有着深厚底蕴的吠陀教,创造性的创造了婆罗门教。婆罗门教草创之初,教义也颇为简单,那就是看肤色分等级。

等级最高的当然是白皮肤的雅利安人,他们是婆罗门,出生于最高神梵天的嘴,他们是梵天的代言人;其次是被雅利安人征服的各个王国的国王和贵族,他们长居高位,不经历风吹日晒,肤色较一般的土著浅,他们是为刹帝利,负责守卫工作;在梵天双腿诞生的是吠舍,他们是一些商人、掌柜,负责缴纳赋税;最底层的是农民和手工业者,他们诞生于梵天的脚掌,等级最低。至于那些被剥夺“人”的身份的“不了接触者”,不在种姓之列。

总之,种姓制度的诞生,并非是因为哲学思潮的发展,只不过是为了满足征服者统治南亚次大陆的需要。不仅如此,低种姓的人群不能和梵天沟通,他们需要婆罗门来为什么搭桥牵线,这和中世纪的天主教大主教们有着异曲同工之处。为了镇压南亚次大陆的居民,婆罗门教才用血腥的祭祀仪式,迫使底层种姓自愿屈服,人人自危。

而随着铁器的使用,和经济社会的发展。掌握着军事力量的刹帝利们开始不满足于婆罗门的控制。凭什么普通人不能沟通梵天?只有你们才有这个能力!我们刹帝利不干。为了笼络底下两层种姓,赢得大多数人的支持,在公元前六世纪左右,在印度次大陆兴起了“沙门”思潮。这是反对婆罗门教各派的总称,其中著名的有佛教、耆老教。

佛教、耆老教均脱胎于婆罗门教,也承认世界有轮回一说。但,他们不再像婆罗门教一样主张一神论,或是主神论。世界的唯一本源不再是梵,也不是梵的化身——梵天、帝释天。而普通人想要得到救赎也不再需要婆罗门的沟通。只需要自己去苦修、去顿悟、去觉悟就能得到超脱,达到梵的境地。此时的印度次大陆各王国林立,相互征伐,苦受战乱和灾荒的人们纷纷投向佛陀和耆老的怀抱。

有意思的是,耆老教主张通过个人的身体上的苦修,以禁旧业来阻止新业。而佛教徒则是通过自身智慧的觉悟来达到佛陀的境地。总之,不管是佛教,还是耆老教,它们都是为了适应新生产力的发展和统治者的需要才异军突起,取代婆罗门教的地位。从公元前六世纪释迦摩尼创制佛门,到公元前250年阿育王第三次集结僧侣,佛教空前繁荣。

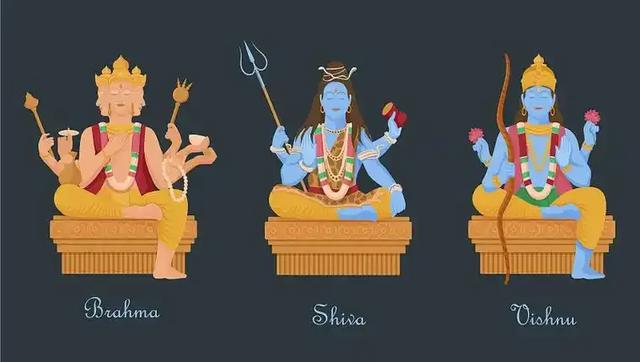

到了公元2世纪,南亚次大陆历经多国林立到统一的局面,婆罗门重新掌握大部分的权力。此时,印度教应运而生。因为早年的婆罗门教已经不再适应现如今社会秩序,于是上层的婆罗门和刹帝利在继承古婆罗门教的基础上,杂糅了佛教和耆老教的教义,推出了印度教。印度教有三个主神,分别是梵天、吡湿奴和湿婆。就连释迦摩尼佛也变成了吡湿奴的第九个化身。

印度教继承了耆老教的苦修方式,认为只有生活在困苦之下的人才能更快更好的达到梵我同一的境界。这种教义的产生,成为了底层首陀罗和吠舍的精神依托。他们认为自己虽然生活在最底层,但为了能尽快达到梵的境地,他们宁愿悲苦的过完这一生。他们寻求自我安慰,认为这是生活优渥的婆罗门和刹帝利所不能拥有的优势。截止2025年2月,凭借该理论,婆罗门和刹帝利又成功剥削吠舍和首陀罗长达两千多年。