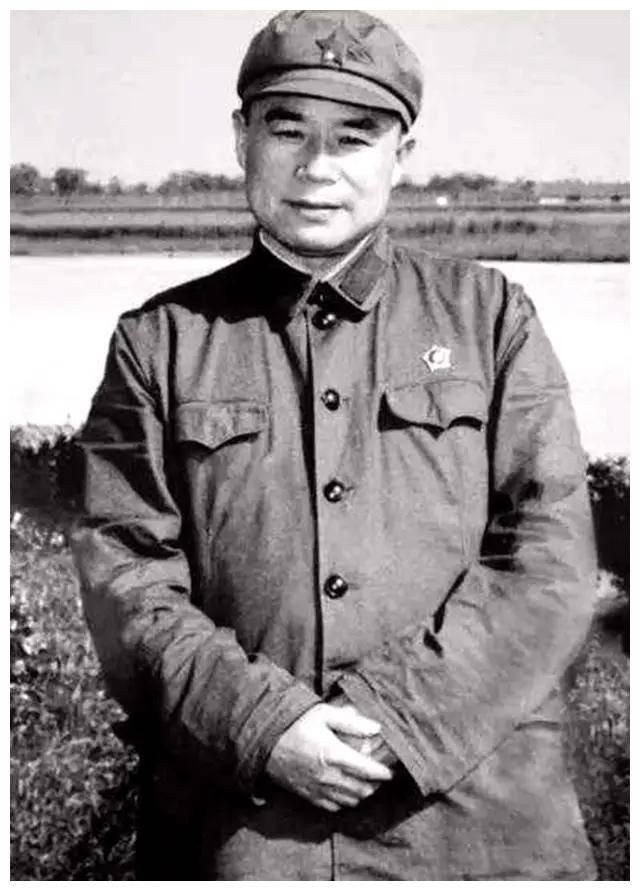

1944年春,按照中央军委的指示,陕甘宁晋绥联防军新编第4旅正式成立,29岁的王近山任旅长。

毛主席同王近山和新编第4旅的其他主要领导亲切交谈。毛主席握着王近山的手说:“早就听闻红四方面军出个了‘王疯子’”,此刻已是吴下阿蒙了,很厉害呀!这次韩略村伏击战就说明你有勇有谋,胆略过人,能寻得战机打个漂亮仗。

听到毛主席的表扬,王近山回答:“这都得益于刘伯承、邓小平、徐向前首长的悉心教导。”

毛主席点头称赞道:“刘、邓、徐都是我军出色的军事家,你要紧跟他们的步伐。”

王近山说:“我的水平远远不够呢,我是在毛主席的教导下,刘、邓、徐首长培养下成长起来的,原先打仗只知道猛冲猛打,现在懂得一些打仗的技法了。”

毛主席看着他,亲切地说:“你才29岁,文化学习不要落下,要扎实掌握革命理论,将来可以打更多胜仗。”

中国人民解放军的高级将领中可谓高手云集,人才济济,能够得到毛主席的亲切接见并提出表扬的实属罕见,王近山为什么能够得到毛主席的赏识?

15岁披挂上阵的红小鬼,却有一个“王疯子”的外号王近山15岁就加入了红军,是个实实在在的“红小鬼”。由于作战不要命,不久便被任命为连长。

早在鄂豫皖苏区反“围剿”战斗时,红四方面军总指挥徐向前就听闻自己军中有个听见枪声就无比兴奋的连长,此人名叫王近山。一次战斗里,王近山见战士们已和敌人刺刀见红,枪往腰间一别,立马和敌人激斗在一起。激战中,他抱住一个敌人滚下山崖,头部受到重伤。等战友们下山发现他时,王近山已昏迷不醒。虽活了过来,但却在头上留下了一道明显的疤痕。

久而久之,友邻部队都知晓有个听见枪声就不要命冲锋的王近山。就给他起了个“王疯子”的外号。官越当越大,然而这个习惯从未改变。为此,他曾7次负伤,光大手术就做过3次。毛主席听闻此事后,称赞道:“好嘛,这王近山蛮会疯的嘛!”话里话外无不透露出对王近山用勇往直前,不畏生死,大无畏的革命英雄主义精神的赞美,也是对王近山智勇双全、骁勇善战、立足一线的高超智慧艺术的褒奖。

“王疯子”疯,只表现在战场上,私下里则不显山不露水,既不会大放厥词,也不会显摆战功。然而到了战场却判若两人,其发了疯像猛虎一样的战斗风格足以令所有对手胆寒,开头提到的韩略村伏击战便充分显示出了王近山的足智多谋。

蒋介石、冈村宁次先后派重兵围剿,谁来保卫党中央的安全?

蒋介石、冈村宁次先后派重兵围剿,谁来保卫党中央的安全?1943年夏,蒋介石企图发动第三次反高潮,欲派出胡宗南部重兵围剿,一举击溃延安。毛主席予以及时揭露,并作出如下部署,令晋绥军区120师第358旅西渡黄河,进至鄜县(今富县)西面至黑水寺地区,保证陕甘宁边区的安全。随后又决定从129师中抽调一个主力团奔赴延安,以保证党中央的安全。于是,刘伯承、邓小平下令386旅旅长兼太岳军区第2军分区司令员王近山率其16旅开赴延安。

第16团是以老红军为主力的骨干部队,隶属于129师386旅,下辖3个营以及直属炮兵连、警卫连、侦通连,共2500余人。配有迫击炮、重机枪、歪把子轻机枪,三八大盖,可谓武装到牙齿,全是在和日军的战斗中缴获的。该团尽管成立没多久,可是战斗作风勇猛,指挥能力出众,战功卓越,在全军都赫赫有名。

就在第16团磨刀霍霍向胡宗南时,冈村宁次却集结2万日伪军,对太岳抗日根据地发动秋季“扫荡”。这次扫荡,采用冈村宁次独创的“铁桶三层收缩”战法,首先对沁河两岸由北向南进剿,欲一举将太岳军区歼灭至中条山地区,或逼到黄河边背水应敌;之后再转变方向,由南向北再次进剿,以消灭可能的“漏网之鱼”,此为“第一层收缩”,担任“清剿”的部队,每日龟缩20公里,向后5公里,这就是第二层“收缩”在“扫荡”的同时,实行灭绝人性的“三光”政策,企图将根据地赶尽杀绝,以绝后患。

冈村宁次对他的新战法颇为得意,坐镇指挥亲力亲为,并派出得力干将第1军司令官吉本侦一中将亲赴临汾督战,日军华北方面军参谋长也一同奔赴临汾。日军参谋本部对冈村宁次的新战法予以殷切期望,并组织了120余人的“皇军军官战地参观团”,前去太岳军区参观学习,在实战中领教“铁滚”战术的厉害之处。

王近山根据太岳军区陈赓司令员的命令,率领第16团从沁源南面的阎王寨疾驰而下,各部统一行动,只派出小股部队牵制侧翼敌人。一路上,负责牵制敌人的部队忽明忽暗,时不时的发动袭击,予以敌人有力打击,时不时的又隐匿行踪,让敌人心惊胆战,掩护主力迅速向延安方向行动,队伍一路马不停蹄,辗转腾挪,终于跳出了敌人的包围圈,于10月18日来到临汾东南的岗头村。19日拂晓,一股敌军又悄咪咪的摸了上来。16团掉头北上,迂回至敌后,于22日10分隐蔽的插到临汾东北、洪洞东南的韩略村附近。

韩略村地理位置优越,紧靠临汾、屯留公路,日军同蒲铁路由此而过。西北至洪洞仅相隔几十里,四周还驻有苏堡、古县等据点,可以随时增援,韩略村据点,有日伪军40余人,东、西、北3面还有3个据点。而且紧挨着此次日军“扫荡”前方指挥部临汾,可谓一举一动都逃不过敌人的眼睛。

但四周的村子均为游击区,人民群众的抗日热情高涨。听闻八路军来了,每个人都喜不自胜,忙着烧水做饭,腾房子,补被子,将家里仅存的食物都拿给部队吃。在当地干部和群众的支持和掩护下,16团隐蔽驻扎。准备寻得有力战机越过同蒲铁路,而不可一世的日军对此竟没有半点察觉,他们无论如何都不会想到一场令他们终生难忘的战斗将在此打响。

这时,侦察部队送来情报,日军每天都有大量车队在小股部队的掩护下,途径韩略村外的临屯公路,将弹药、物资运送至前方,把抓捕的抗日军民、抢劫粮食物资送到临汾。地方干部和群众群情高涨,要部队打一仗,狠狠打击一下日本鬼子的嚣张气焰。

遵照掌握的情报,王近山召集军事主官商讨,大家意见一致:虽然16团的主要任务是开赴陕甘宁,保证中央的安全,但机不可失,失不再来,完全可以利用敌人的麻痹大意,发动突然袭击狠狠揍一下小鬼子。

于是决定顺势而为,在韩略村附近打个伏击战后,再奔赴延安。

当地民兵,群众听到消息后,纷纷响应,一边蒸馒头,一边准备担架,可谓热情高涨。

23日下午,王近山亲自带领全团营级军事主官,化妆成百姓到韩略村周边查勘地形。韩略村西南边有一条山沟,山沟的下面便是公路,周围有土包和破窑洞,既利于隐蔽伏击,又能够出击迎敌,确实是一个完美的伏击场所。几位营长都兴奋地表示:我们隐蔽在公路两旁,便形成了一个大口袋,敌人一钻进来,想再逃出去可就比登天还难了。

24日凌晨3时,第16团趁着夜色抵近韩略村伏击阵地,然而一直潜伏到天亮,也不见敌人的踪影。有些战士沉不住气了,说,“干脆不等了,冲进据点把这帮小鬼子结一举歼灭吧。”

上午8点30分左右,远方传来若隐若现汽车轰鸣声,公路尽头烟尘四起,日军车队一辆接一辆,摇摇晃晃地向着韩略村驶来。共计13辆汽车,其中3辆是小轿车。卡车上满载日军,接头接耳,交谈不断。没多久,便来到沟口,嚣张跋扈的日军甚至都不下车勘察,一个劲儿的往“伏击圈”里钻。刹那间,13辆汽车便全部涌入“口袋”里。

信号弹腾空而起,6连闻风而动,击毁了最后面一辆汽车,切断了敌人撤退之路。班长赵振玉身先士卒,率领全班飞驰而下,从汽车上夺过重机枪,对准公路一顿狂扫,山路瞬间火光冲天。日军领头司机当即开足马力,想要一口气冲出重围,被9连当头一棒,公路两旁得轻重机枪齐声怒吼,打得日军毫无招架之力,许多人还没来得及拿枪便应声倒地。

过了好一阵儿,日军一个大佐带着十几个军官,举着战刀,气急败坏地冲向6连阵地。公路两边的日军也端着枪“吱哇乱叫”着,扑向9连的阵地。奋勇当先的9班班长杨发大喊一声:“冲!”全班9名战士冲了上去,在浓烟弥漫的烟雨里,与日军肉搏在一起。

在一阵激烈的绞杀中,日军损失惨重,剩下的的也被分割成数小股,首尾互不兼顾,得不到统一指挥,彼此不能救援,犹如一群热锅上的蚂蚁急得乱转,乱成一锅粥。这时,日军见突出重围的希望渺茫,便收拾残兵,企图夺得一个立足点拖延时间,待援军到来。

王近山深知,若是让日军负隅顽抗形成对峙,对深入敌纵深独立作战的16团是相当不利的,必须以秋风扫落叶之势,迅速歼灭敌人。于是,他当即命令部队发起猛烈攻击。激战中,5连指导员郑光南抱着一捆手榴弹冲向日军一个火力点。只听咣一声,日军机枪没了声音,郑光南英勇就义。战友们高呼着“为指导员”报仇,一往无前地杀向敌军。

激战3小时,120名日军除3人成漏网之鱼外,其余全部被歼。第16团伤亡50余人,缴获轻重机枪3挺、掷弹筒3个、步枪80余支,焚毁汽车13辆。

本欲打个伏击战,却有意外收获这本是一场临时起意的伏击战,没想到却有意外收获。从当场缴获的日军文件中来看,被伏击的敌军正是华北派遣军司令部组织的“皇军军官战地参战团”,这里面包含了日军“派遣步兵学校”第5、第6中队以及其他军官,还有1名少将旅团长,6名联队长。他们是专程从北平(北京)而来,准备跟随“铁滚扫荡”的“皇军”到这里参观,学习冈村宁次引以为傲的新战法的,不料,这个参观团还未抵达阵地,便血流成河,永远的留在了韩略村南边的道沟之中。

日军临汾指挥部收到战报大为吃惊,紧急上报日军华北最高司令部。冈村宁次气得火冒三丈,把用于战地侦察的6架飞机全部派来寻找第16团的踪迹,并从临汾抽调500人,从“清剿”安泽、浮山、沁源、沁水、翼城等据点调集2700余人,马不停蹄赶到韩略村一带,寻找第16团报仇。

如此一来就意外的打破了日军的“扫荡”部署,兵力就此被分散。当几股日军奔赴韩略村时,王近山率领的第16团早就带着缴获的战利品,踏上保卫陕甘宁边区,保卫延安的征途。

这一仗不仅打得漂亮,赢得提气,提振了老百姓和全军的抗日信心,更彰显了王近山高超的军事谋略和出色的指挥能力。

首先他利用了日军认为我八路军不敢在其眼皮子底下对他发动攻击的心理,巧妙构思,大胆设伏,打了日军一个措手不及。

再有他处事冷静,用兵果断,他知道我军是孤军深入敌纵深,一旦形成对峙,很容易陷入敌军的包围的危险境地,所以他下令部队不恋战,速战速决,在消灭完敌人后,迅速脱离战场。即便冈村宁次再怎么气急败坏,出动多少部队,派出多少战机,都于事无补。

1955年,王近山被授予中将军衔!