公元1449年,十一月的夜晚,塞外寒风凛冽,一位身着锦衣的男子望着苍凉的草原,心中满腔悲愤,此时的他已经在瓦剌做了三个月的俘虏。

几天之前,他的弟弟朱祁钰在北京登基为帝,而自己却在塞外忍受着无尽的羞辱,谁能想到,曾经的他是大明王朝的第六任皇帝明英宗朱祁镇。

从九五之尊沦为阶下囚,难以言喻的痛苦不断地折磨着万念俱灰的朱祁镇,而这一切,都源于三个月前的那场灾难。

明英宗朱祁镇御驾亲征,北征的二十万明军遭遇瓦剌的伏击,全军覆没,朱祁镇也被瓦剌活捉,这便是明朝历史上著名的“土木堡之变”。

这场惨败直接导致了明王朝由盛转衰,然而,几十万明军皆为京师精锐,却如此不禁打,到底是奸佞误国还是庸君无能,这一切都从朱祁镇曲折的一生开始说起。

01

01《明史》曾评价大明王朝,治隆唐宋,远迈汉唐!

公元1368年,自朱元璋在南京称帝以来,三十年的励精图治,休养生息,国力逐渐强盛,百姓安居乐业,四夷宾服,万国来朝的景象。

到了明宣宗时期,大明帝国政治清明,经济得到了空前的发展,而此时明宣宗要面对的问题就是为大明王朝册立一位合格的储君。

公元1427年,孙贵妃为明宣宗诞下长子朱祁镇,四个月后,朱祁镇便被册立为皇太子,孙贵妃母凭子贵,登上了皇后之位。

明宣宗在位期间,大明国势蒸蒸日上,自己的身体却每况愈下,看着年幼的太子,他明白,必须要在有生之年,为下一任储君安排好一切。

公元1435年,明宣宗驾崩,年仅九岁的朱祁镇即位。主少国疑,明宣宗留下遗诏,由母亲太皇太后张氏主政,内阁大臣杨士奇、杨溥和杨荣辅佐皇帝。

三位内阁大臣颇具才干,历经三朝,而太皇太后张氏更是历经四朝,是一位精明强干,颇有远见的女政治家,而这些都是朱瞻基为儿子朱祁镇留下的最重要的政治遗产。

此后,张太后重用杨士奇、杨荣、杨溥,巩固边防,整顿吏治,发展经济,大明王朝一片盛世景象,可以说,这一时期大明王朝的国力最为鼎盛。

然而,盛世的背后隐藏着巨大的危机,随着张太后和三杨的病逝,朱祁镇宠信的宦官佞臣开始崭露头角,大明王朝的悲剧也由此拉开序幕。

正统七年,十六岁的朱祁镇亲政,他身边的亲信宦官王振从幕后走到了台前。王振出生于河北蔚县,略通文章,因知靠自身才华很难获取功名,于是自阉入宫。

入宫后,王振善于伺察人意,逐渐得到明宣宗的喜爱,于是便将其派去服侍太子。朱祁镇即位后,王振便受命执掌司礼监。

王振上台后,第一件事便是废掉了“宦官不得干政”的铁令,肆意打压与自己敌对的官员,而对于巴结自己的官员则立刻加以晋升,一时间,朝中溜须拍马,谄媚逢迎之人云集。

朝廷大部分官员都成了王振的党羽后,他更是将手伸进了东厂和锦衣卫。在朱祁镇的纵容下,王振将亲信马顺提拔为锦衣卫指挥使,一时间,王振权倾朝野, 流毒天下。

正统八年六月,翰林侍讲刘球向朱祁镇上疏,痛陈朝廷十大弊端,更是痛斥王振 “政由己出,则权不下移”。

王振得知消息后,当即决定杀人立威,他指使马顺罗织罪名,将刘球抓入诏狱,最后残忍杀害。刘球死后,朝廷上下皆畏服于王振的淫威之下。

朱祁镇亲政后,对王振的宠信从未消减,王振在朝中呼风唤雨七年之久,列位臣工缄默不语,似乎所有反对的力量都已经被扼杀殆尽,然而,这只是暴风雨来临前的平静。

正统十四年七月,边关传来急报,蒙古瓦剌在其首领也先的带领下进犯大明边境,明军相继溃败,北方边镇纷纷告急。

其实,自元朝灭亡后,蒙古分裂为鞑靼和瓦剌两部,彼此互争雄长,征战不休,大明朝趁机将其分化,分别派遣使者与鞑靼和瓦剌通好。

当时,瓦剌的首领马哈木也想借助大明的力量对付鞑靼,于是归附大明。明成祖将马哈木封为王,经过长期的征战,鞑靼的势力被不断削弱,瓦剌逐渐强大。

最终,马哈木的后代将鞑靼彻底消灭,瓦剌由此统一蒙古大部。此后,瓦剌的野心便不断滋长,到了也先这一代,便一直图谋恢复大元,统一天下。

瓦剌犯边,对于刚刚亲政的朱祁镇来说是一件无法忍受的事情,因此,当他宣布要御驾亲征的时候,朝堂一片哗然。

在举朝上下一片反对声中,王振坚定地支持朱祁镇的亲征计划。对于军事,王振根本一窍不通,对瓦剌的军事力量也一无所知,他单纯的认为皇帝亲征便足以吓跑瓦剌。

可说起来容易,做起来却难如登天,当明军与瓦剌军真刀真枪打起来的时候,才发现后勤补给严重不足,粮草、战马和兵器严重缺乏。

即便如此,朱祁镇仍然一意孤行,短短两天就集合了二十万大军,却号称五十万,匆匆准备了些粮草补给就奔赴前线。

出征前,朱祁镇命弟弟朱祁钰留守监国,自己则率军离开了北京城,同行的还有上百名文武官员,其中不乏英国公张辅、兵部尚书邝埜这样的军事人才,也有户部尚书王佐这样的理政能手。

令人意想不到的是,朱祁镇并未将军务交由这些大臣,而是全权交由王振决断。由于准备过于仓促,大军还未到大同就已经粮草短缺,见此情形,不少随驾官员纷纷请求朱祁镇撤军。

王振听后大为光火,将上书的大臣罚跪了一夜。而邝埜等人在行军途中并未见到瓦剌的一兵一卒,深恐有诈,再次上书请求撤军,王振仍然不听。

八月初,大同急报,如果继续北进,正中瓦剌的计谋,王振听后才始觉恐慌,当即传令撤出大同。撤退之时,王振又突发奇想,怂恿朱祁镇绕道蔚州,驾幸他的府邸,想借此机会耍耍威风。

可当大军向蔚州行进了四十里时,王振又怕大军会破坏自己的庄园,于是又火速改变主意,绕道宣府返回大同,最后由居庸关返京。

由于行军路线屡次变更,士兵疲惫不堪,经过七天的长途跋涉,大军眼看即将安全进入居庸关,就在此时,瓦剌骑兵追袭而来,将殿后的五万明军杀掠殆尽。

五万明军的拼杀为大军撤退争取了三天的时间,兵部尚书邝埜一再要求紧急避入居庸关,王振却坚决不允,更是怂恿朱祁镇退守土木堡,明军因此丧失了最后一次安全撤离的机会。

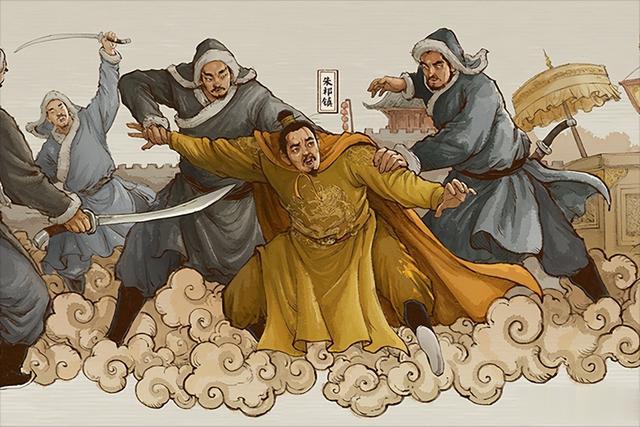

然而,土木堡只是一块高地,极度缺水,南边的河流早被瓦剌军所占领,明军仓促迎战,死伤惨重。在一片厮杀声中,将军樊忠义愤填膺地大喝道:“吾为天下诛此贼!”

随后,他抡起金瓜将朝王振砸死,自己也被瓦剌军乱箭射死,王振得到了应有的下场,而此刻的朱祁镇看着横尸遍野的明军,面如死灰,面对汹涌而来的瓦剌兵他只能束手就擒。

这一战,大明朝二十万精锐全军覆没,皇帝被俘,指挥中枢被摧毁,瓦剌大军趁势南下,剑指都城北京,大明王朝岌岌可危。

当朱祁镇被俘的消息传回京师后,朝廷震动,人心惶惶,群臣满怀激愤,要求监国的郕王立刻将王振满门抄斩。

锦衣卫指挥使马顺见此情形,愤怒地呵斥群臣,给事中王竑怒火攻心,冲上前去,用手中的笏板朝着马顺砸去,群臣见状蜂拥而上,对着马顺拳打脚踢,马顺不敌,当场毙命。

郕王朱祁钰看着这血肉横飞的场面,受到了惊吓,当即选择逃走。可若是郕王走了,殿外的锦衣卫必然会对群臣不利,到时局面将无法收拾。

思及此,时任兵部侍郎的于谦当即将郕王拦下,并请求其赦免百官无罪,并指出马顺是王振的走狗,死有余辜,朱祁钰无法,只得按照于谦的建议下达诏令,将王振抄家灭族,平息了风波。

而另一边,瓦剌虽然向大明索要了大量财物后,仍无意放还朱祁镇,更是挟持朱祁镇频频叩关,准备随时进军京师。

国家无主,内忧外患,朝臣们一筹莫展。此时,侍讲徐有贞提议迁都南京,于谦却力主抗战,最终,在群臣的支持下,郕王朱祁钰赞成了于谦的提议。

之后,为了解决国家无主的问题,于谦与百官向皇太后请奏,改立郕王朱祁钰为帝,遥尊朱祁镇为太上皇。

朱祁钰登基后,授于谦“提督各营军马”的重任,命在京的各军将领皆受其节制,并给了他先斩后奏的权力。

因土木堡一战,京师精锐尽没,所剩兵力不足十万,城防空虚。于谦当即立刻紧急征调河南备操军,山东与南京的备倭军,江北的运粮军以及浙军,命各军赶赴京城。

除了增兵,当下最重要的还是粮食储备,于谦命所有军队从通州入境,运粮进京。九月初,各地大军奔赴北京。

此时,也先的瓦剌军已经攻破了紫荆关,兵临北京城下,挟持着朱祁镇的也先自以为京师唾手可得,殊不知,二十万明军已然在京师城头严阵以待。

于谦制定了坚壁清野的战略,命各军在九门外列阵迎敌,待瓦剌军精疲力竭之时,再分调援军内外夹击。

十月,明军出城迎战瓦剌,打得也先措手不及,初战告捷。见明军如此强悍的也先意识到,在北京城下与明军硬碰硬毫无胜算,只好暂时在城外安营扎寨,以图良策。

就在此时,跟随朱祁镇一起被俘的太监喜宁向也先献上一计,假意通知明廷前来接驾,实际上则是利用裹挟而来的朱祁镇逼迫大明就范。

当瓦剌的要求传到朝廷,于谦严厉拒绝,称只知兵事,不知其他。得知于谦的态度,也先大怒,当即点兵,直扑于谦把守的德胜门。

于谦与石亨率军与瓦剌大战于德胜门外,瓦剌军遭到神机营的重击,伤亡惨重,又转头进攻西直门,结果也没有取胜。

之后,也先又向彰义门发动进攻,明军假装溃败,瓦剌军攻入城内,结果又遭到明军火枪手的伏击,死伤无数,向城外溃逃而去。

经过一个月的苦战,瓦剌军最终因粮草不济,伤亡惨重,狼狈撤军。于谦取得了北京保卫战的胜利,粉碎了也先企图攻占北京的狼子野心,大明帝国转危为安,可危机并没有彻底解除。

宣府和大同等边塞要镇依旧风声鹤唳,而朝堂之上,朱祁钰匆忙登上皇位,权力不稳,倘若朱祁镇回朝,他又将何去何从呢?

02

02正统十四年八月十五日,当朱祁镇被俘的那一刻,身边的侍卫和太监四散奔逃,贴身太监喜宁更是投靠了瓦剌,生死关头,只有锦衣卫校尉袁彬誓死守护,悔恨之余,更多的是恐惧和无奈。

俘虏了大明的皇帝后,也先虽欢欣雀跃,但内心也不乏忧虑,喜的是瓦剌手中握住了大明的命脉,忧的是朱祁镇到底是该杀还是该留。

举棋不定之时,弟弟伯颜建议,不如留下朱祁镇,将其当做人质,逼迫明廷交纳丰厚的财物,甚至可以挟持皇帝,兵不血刃地攻破大明的边防。

最终,也先接纳了伯颜的建议,留了朱祁镇一命。

一日,也先询问朱祁镇是否想回到京师,并表示瓦剌可以派军一路护送,朱祁镇听罢欣喜万分。然而,也先挟持朱祁镇至宣府后,想利用朱祁镇逼迫守将开城门。

但是,守城将领罗亨却表示,为天子守城,未得奉诏,坚决不开。也先无奈,只能转向西边的重镇大同,而守将郭登也同样硬气,紧闭城门,坚决不开。

见朱祁镇毫无利用价值,也先杀意顿现,危机时刻,袁彬向也先提议,可以进城索要财物。冷静下来的也先只好同意了袁彬的建议,也算是对这次远征有了交代。

于是,袁彬缒城而入,劝说郭登献出城中财物,供朱祁镇劳军。郭登明白,若是再拒绝,朱祁镇必然有性命之忧,便爽快地献出财物,也先欣然笑纳,朱祁镇这才逃过一劫。

瓦剌一路挟持着朱祁镇换回了丰厚的财物,也先明白了这个皇帝的重要性。为了进一步达到控制明廷的目的,他提出要将妹妹嫁给朱祁镇,想用和亲当幌子进一步困住朱祁镇。

朱祁镇婉拒了也先的提议,见一计不成,也先逐渐失去了耐心,决定绕开边镇,直扑北京。正统十四年十月,瓦剌大军直逼京师,郕王朱祁钰仓惶登位,改年号景泰,朱祁镇被遥尊为太上皇。

新皇即位,守卫京师的大军气势如虹,首战告捷。也先利用朱祁镇要求议和,明廷不但不予议和,反而一力主战。

被激怒的也先对京师发动总攻,太上皇朱祁镇在德胜门外观战,京师的军民顽强抵抗,瓦剌军大败,朱祁镇再次被战败的也先裹挟而去。

面对朝思暮想的京城,朱祁镇渴望回到那里,哪怕是一个普通的百姓。然而,京城一战,明军虽然胜了,但是双方态势不明,朱祁镇依然朝不保夕,只能在夹缝中生存。

而明朝自从重创了瓦剌的进攻后,休养生息,国力国力逐渐恢复,而瓦剌则因为连年征战,经济凋敝,内部出现了分化。

也先终于意识到,此时的瓦剌已无力与大明对抗,不如将朱祁镇放还,借此与明朝讲和。

景泰元年,也先亲自为朱祁镇送行,明廷派遣官员杨善迎回太上皇。然而,此时的朱祁钰根本不想迎回朱祁镇,朝廷也因为这个为题发生过激烈的争论。

最终,于谦力排众议,认为帝位已定,不容更改,从情理上应该迎回太上皇。朱祁钰虽然不愿意,但是碍于朝廷舆论,只能赞成了于谦的提议。

这年八月,朱祁镇回到了阔别已久的北京城,朱祁钰在东安门迎接皇兄,兄弟两人相拥而泣,此情此景令人唏嘘不已。

仅仅一年光景,兄弟二人位置互换,朱祁钰被拥立为帝,成了帝国的掌权者,而曾经的帝王则顶着太上皇的名号被打发进了南宫。

从住进南宫的第一天起,朱祁镇就明白了弟弟有意让自己与世隔绝。这对于经历了九死一生的朱祁镇来说,能活着回来已属万幸了,所以根本没有介意弟弟的行为。

何况,在南宫能与皇后团聚,朱祁镇已经是倍感幸福。

景泰元年十一月十一日,恰逢朱祁镇寿辰,朝臣上书,应该为太上皇贺寿,朱祁钰对大臣的提议毫不理会,根本没动过为哥哥庆生的念头。

朱祁钰不让群臣去为太上皇贺寿,不仅仅是自己小气,更是为了要降低朱祁镇在朝中的影响力,凭借着对群臣的成功压制,朱祁钰充分展现了作为皇帝的权威。

然而,朱祁钰并不打算就此罢手,对哥哥更是步步紧逼。

经历贺寿风波后,朱祁钰开始减少对南宫的供应,看守的太监们还要克扣南宫有限的钱粮用度,迫使钱皇后不得不做些活计补贴家用。

那些负责看守的太监和锦衣卫中只有少数人对朱祁镇恭敬,而大多数人则是一副势力的嘴脸,朱祁镇在南宫唯一能够聊天解闷的只有身边看守的太监阮浪。

朱祁镇与阮浪相谈甚欢,兴起后,便拿出一把金刀赏赐给了阮浪,阮浪得到太上皇的赏赐后,又将金刀转赠给了朋友王尧。

一日,王尧和朋友卢忠喝酒时,便将金刀拿出来炫耀,身为锦衣卫指挥使的卢忠看到金刀,一眼便猜出是皇家之物。

趁王尧酒醉之时,卢忠立刻取刀直奔皇宫,卢忠向皇帝报告,金刀是太上皇与外界联络之物。

朱祁钰大怒,立刻命令卢忠调集锦衣卫调查此案,王尧不明就里的被抓进诏狱,锦衣卫还没有动刑,人就已经吓得魂飞魄散,但为了保命,王尧将事情的经过一一交代。

卢忠很快查到了金刀的来历,随后,朱祁钰下令,将阮浪,王尧凌迟处死。但朱祁钰并不想结案,还要让卢忠继续追查。

此刻的朱祁钰想借助金刀案牵出朱祁镇,好名正言顺地置哥哥于死地,此后便不用再担心自己皇位不稳。

而卢忠本意是想邀功,可如今骑虎难下,查下去势必牵扯到太上皇,不查,违抗圣命则性命不保,日夜忧惧之下,卢忠决定装疯推脱。

这下,锦衣卫指挥使疯了,案子无法审下去,朝廷内外对牵扯到太上皇的金刀案是议论纷纷。最终,内阁大臣和司礼监联合劝谏,希望皇帝顾及亲情,不可坏了朝廷大体。

在群臣的重压之下,朱祁钰只好了结此案。不久,朱祁镇在南宫得知阮浪的死讯,不禁悲从中来,他不知道弟弟朱祁钰还会有什么动作。

此案过后,朱祁钰对南宫的戒备更加严密,不仅命人加高南宫围墙,还砍掉南宫所有树木,彻底断绝了朱祁镇与外界的联系。

更绝的是,朱祁钰命人锁死南宫大门,在锁孔里灌进了铅汁,即便有钥匙也开不了门,只给南宫大门留了一个送饭的小口,成了南宫和外界唯一的联系。

目睹弟弟朱祁钰的所作所为,朱祁镇心中的兄弟之情随之倒塌,苟且偷生和委曲求全并没有换来弟弟的宽容,朱祁镇心知朱祁钰为顾及舆论,不敢明目张胆杀害自己。

况且,自己的儿子朱见深乃当朝太子,只要自己活下去,便有翻身的希望。地处南宫的哥哥都知道的事情,身在皇宫的弟弟又怎么会不知道呢?

为了彻底巩固皇权,朱祁钰用了一招釜底抽薪,断绝了朱祁镇所有的希望。

朱祁镇御驾亲征时,把不到两岁的朱见深立为皇太子。因为土木堡之变朱祁镇被俘,朱见深尚且年幼,在危机关头,国赖长君,朱祁钰被众臣拥立为皇帝。

此时,朱祁钰登基已有三年,可朱见深还是太子,朱见深的存在让朱祁钰感觉如芒在背。想到皇位最终还要传到朱祁镇一系,朱祁钰动起了废太子的念头。

历代封建王朝确立皇位继承人都会遵循一个原则,那就是立嫡以长不以贤。嫡长子继位成为皇帝册立储君的法定标准,在程朱理学盛行的明代,朝野上下都非常看重封建正统性。

朱祁钰的生母是充入宫中的女奴,连名分都没有,张太后遵循宣宗的遗愿,立朱祁钰为郕王,庶子身份成为朱祁钰挥之不去的阴影,想要改变这一切,只有废掉朱见深,让自己的儿子当太子。

然而,易储谈何容易,稍有不慎就会伤及国本,甚至引发动乱,更何况朝臣们早已认同了朱见深的太子身份,弄不好会大失人心。

朱祁钰为了易储成功,开始向大臣们行贿。在一次朝会上,朱祁钰让太监向内阁大臣们赏赐了白银,还依次封赏了其他官员,群臣见皇帝如此举动,自然明白起心中所想。

景泰三年,太子朱见深被废,被贬为沂王,朱祁钰的儿子朱见济被立为太子。可人算不如天算,不到两年,太子朱见济暴病身亡,太子之位又出现了空缺。

朝内人心浮动,大臣们纷纷请求复立太子,朱祁钰没有顾及臣意,反而将上书的几位大臣扔进了刑狱,看到这一幕,不少大臣开始怀念对自己有过恩泽的先皇。

朱祁钰对兄长如此薄情寡义,朝中大臣们不免有些心寒,虽然畏惧皇权,但是内心早已对朱祁钰的行为深感不满,种子一旦种下,便会迅速生根发芽。

朱祁钰种种离经叛道的行为引发了大多数朝臣的怨怼,帝王丧失人心的背后,更多的是夹杂了权力的斗争。

在景泰朝,于谦掌握着朝中大权,在其施政过程中,因为坚决打击不法,惩治豪强,压制宦官,得罪了石亨、徐有贞等一众大臣。

而皇帝对于谦的绝对信任使得这群对手毫无招架之力,久而久之,内廷和外朝中对皇帝和于谦不满的人渐渐联合在一起,若是朱祁钰不退位,于谦不死,这些奸佞大臣就永无出头之日。

而此时,朱见济过早夭折对朱祁钰的打击非常大,朝臣们又一次次要求早立储君,在日夜煎熬中,朱祁钰再也承受不了重压。

景泰八年正月,朱祁钰突然病倒,由于太子未立,朝廷上下忧心忡忡。主流舆论倾向于复立朱见深,而朱祁钰却想立襄王朱瞻墡。

然而,孙太后绝不会坐视孙子的继承权被外藩占夺。同时,石亨、徐有贞和曹吉祥等人却想帮朱祁镇复位,这样可以取得拥立之功。

景泰帝虽然病重,但朝廷的兵权还掌握在于谦手中,拥立太上皇复位谈何容易。突然有一天,朱祁钰召见武清侯石亨,石亨看见朱祁钰的病态,心里便有了主意。

石亨退出后,立即向都督张軏和宦官曹吉祥告知了皇帝的病情,然后做了分工。曹吉祥进宫去见孙太后,密告复辟计划,取得了太后的支持。

石亨和张軏则去找徐有贞,徐有贞说:帝星已见移位,要干大事,必须赶快动手。在众人的策划下,一场惊天政变悄然展开。

正月十六日,武清侯石亨、御史徐有贞会合都督张軏、太监曹吉祥以及老将王骥等人借口抵御瓦剌骗过城门守军,石亨率领所部进入皇城。

此时,离内宫越近,众人越发惊慌,徐有贞站出来鼓励众人,言大事必成,众人安下心后,顺利抵达朱祁镇居住的南宫。

然而,南宫大门的锁内灌满了铅汁无法打开,石亨下令撞击宫门。撞开宫门后,石亨等人终于见到了被囚禁七年的太上皇。

石亨立刻带着朱祁镇直奔东华门,然而,东华门的守卫都是锦衣卫,没有皇帝的命令绝不会开门。

在众人绝望之时,朱祁镇大喊,吾乃太上皇帝有事入宫。迷茫的锦衣卫居然打开了大门。

其实,随石亨起事的士众不过千人,于谦若此时发兵清剿,众人立为齑粉,但石亨的赌博行动取得了成功,朱祁镇在奉天殿复位,改年号为天顺。

03

03二月初一,明英宗将朱祁钰废为郕王,一个月后,朱祁钰在西苑暴亡,七年南宫的痛苦经历让英宗对死去的朱祁钰痛恨不已,遂将其降为王礼薄葬,谥为郕戾王。

同时,明英宗为示复位有名,将于谦等人杀害,于谦之死,天下冤之。

南宫复辟后,石亨、徐有贞和曹吉祥因为迎立之功而受到宠信。之后,石亨等人开始恃宠而骄,引起朱祁镇的不满。

内阁大臣李贤进言,郕王病重,又无后代,大臣自然会迎立陛下复位,何来夺门之说。朱祁镇听后恍然大悟,不久,石亨、曹吉祥二人因图谋叛乱被英宗灭族。

回首夺门之变,两兄弟都是皇权斗争的牺牲品,后人难以评价其中的是非,从现代的标准来看,两位皇帝也都为国家作了贡献。

明英宗在天顺朝勤于政事,废除各种弊政。朱祁钰在位期间,知人善任,励精图治,击退瓦剌入侵,保住了江山社稷。

然而,盛世的繁华已成为过眼云烟,经历夺门之变的内乱,大明王朝从此走向了衰弱!